На протяжении всей истории железнодорожного транспорта прослеживается тенденция увеличения длины рельсов.

На Варшаво-Венской железной дороге (1857— 1867) укладывались рельсы длиной всего 4,57 м (главные пути) и 2,13 м (станционные пути); на железной дороге Москва—С.Петербург (1851) — рельсы длиной 5,486 м.

С начала 70-х годов XIX в. начали входить в употребление рельсы длиной 7,315 м (24 фута), в начале 80-х годов — 8,534 м (28 футов). С 1909 г. в России была разрешена укладка рельсов длиной 12,8 ми 14,94 м, причем первый размер было предложено считать нормальным.

Увеличению длины рельсов мешала низкая мощность конструкции верхнего строения пути, а также распространенное в инженерных кругах мнение о необходимости и возможности обеспечения свободного удлинения рельсов при изменении их температуры за счет стыковых зазоров.

Известным русским инженером Стецевичем в конце XIX в. была высказана мысль о возможности создания непрерывного рельсового пути.

В 1905 г. Пятый международный конгресс железных дорог указал на принципиальную возможность укладки рельсов длиной 24 м.

Начало 30-х годов прошлого века характеризуется укладкой, в основном, длинных рельсов.

На VIII международном Конгрессе железных дорог в 1930 г. была подтверждена возможность укладки плетей 60-метровой длины.

В 1932 г. на направлении Купянск—Валуйки впервые в нашей стране были уложены рельсы длиной 37,5 м. В том же году рельсовые плети длиной 215—225 м были уложены на мостах через реку Оку у Серпухова и через реку Волгу у Калязина. В это же время начали укладывать сварные рельсы длиной 60—100 м на станционных путях. В 1933 г. на ст. Подмосковная был сооружен первый в нашей стране участок бесстыкового пути длиной 477 м. В 1937 г. на приемоотправочных путях ст. Данилов были уложены рельсовые плети длиной от 300 до 800 м.

Начало 50-х годов прошлого века характеризуется бурным внедрением бесстыкового пути за рубежом.

XVIII Конгресс Международной ассоциации железнодорожных конгрессов (Мюнхен, 1962 г.) рекомендовал всем странам применять бесстыковой путь на грузонапряженных линиях и линиях с высокими скоростями движения поездов.

В последующем темпы внедрения бесстыкового пути возрастали. Конструкция верхнего строения развивалась экстенсивными методами — укладывались более тяжелые типы рельсов, щебеночный балласт, железобетонные шпалы.

Увеличивалась допускаемая длина рельсовых плетей — 800 м (Технические условия на укладку и содержание бесстыкового пути, 1963 г.); 950 м (Технические указания по укладке и содержанию бесстыкового пути, 1982 г); до длины блок-участка, а на участках с тональными рельсовыми цепями или без тональных рельсовых цепей при сваривании рельсовых вставок с высокопрочными изолирующими стыками с сопротивлением разрыву не менее 2,5 МН — до длины перегона (Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути, 2000 г.).

Несколько раз повторялись термины «рельсы обычной длины», «длинные рельсы», «бесстыковой путь». Какая между ними разница?

Чтобы ответить на эти вопросы проанализируем температурную работу рельсов.

Температурный режим работы рельсов

Температура рельса зависит от многих факторов — температуры воздуха; типа рельса и состояния его поверхностей, ориентирования рельса относительно стран света; плана и профиля пути; поперечного профиля земляного полотна (насыпь, выемка, нулевое место); ин- 197 тенсивности солнечной радиации и прозрачности атмосферы; скорости и направления ветра; качества и отражательной способности балласта и др. причин.

При одной и той же температуре воздуха и различных сочетаниях других перечисленных факторов температура рельса летом на одном и том же перегоне может быть различной, причем разница температур в различных условиях может достигать 10—15 °С и даже более.

Температура рельсов летом в дневные часы, как правило, выше температуры воздуха. Разница температур рельса и воздуха является величиной переменной и с повышением максимальной температуры воздуха несколько уменьшается. За расчетную разницу температур рельсов и воздуха летом обычно принимают 20 °С. Зимой температуры рельса и воздуха совпадают и расчетные температуры рельсов принимают равными температуре воздуха. Из-за выхолаживания при сильном ветре температура рельса может быть и ниже температуры воздуха.

При изменении температуры рельс меняет длину. При нормальных размерах болтов и болтовых отверстий, а также расстояний между ними возможно изменение зазора между рельсами от 0 до 21 мм.

Продольные температурные деформации пути — перемещения отдельных сечений или всей рельсовой плети по скреплениям или (вместе со шпалами) по балласту вдоль продольной оси пути при изменениях температуры плети. Если положить рельс длиной А на ролики или специальные подкладки с очень низким коэффициентом трения, то можно считать, что свободному удлинению рельса ничто не препятствует.

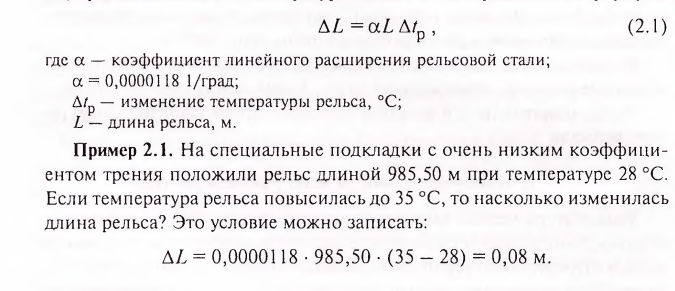

Удлинение или укорочение рельса длиной ЛА, как свободного стержня, при изменении его температуры может быть определено по формуле:

Таким образом, при изменении температуры свободно лежащего рельса длиной 985,50 м на 7° его длина увеличилась на 80 мм. В этом случае ничто не препятствовало изменению длины рельса и из-за изменения температуры напряженное состояние не возникло.

Рассмотрим другой крайний случай. Допустим, что рельс жестко закреплен по концам и вообще не может изменять свою длину.

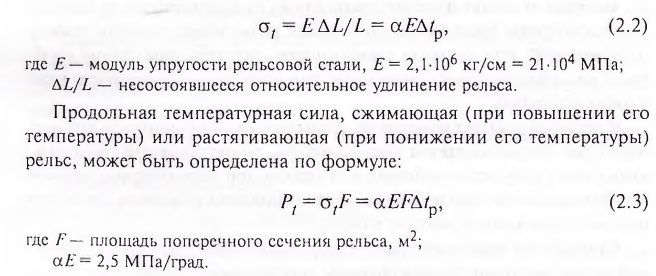

Температурные напряжения в рельсе при невозможности изменения его длины при изменении его температуры относительно нейтральной могут быть определены по формуле:

Температурная сила — продольная сила, возникающая и действующая в рельсовой плети при изменении ее температуры по сравнению с температурой закрепления (температурой, при которой плеть была закреплена на шпалах).

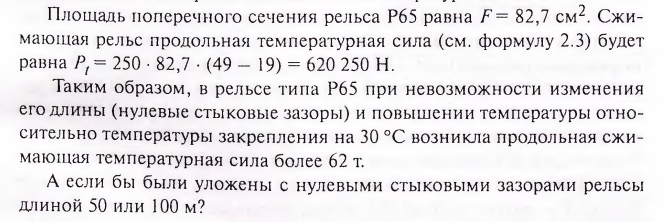

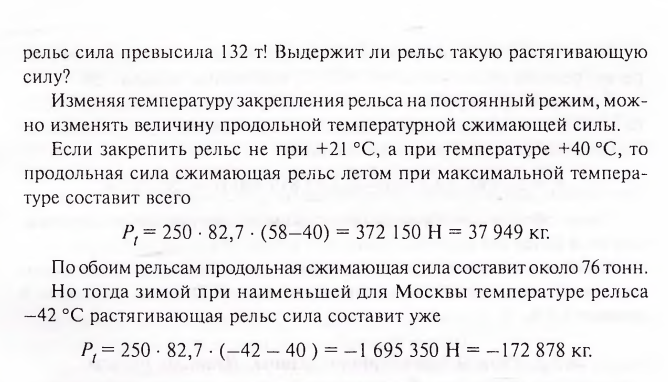

Пример 2.2. Путь с рельсами Р65 длиной 25 м уложен с нулевыми зазорами в рельсовых стыках при температуре 19 °С. Рельс не может увеличивать свою длину. Какой величины продольная сила будет сжимать рельс длиной 25 м при повышении его температуры до 49 °С?

Продольная сжимающая температурная сила в рельсе в условиях примера не изменилась бы и составила также 620 250 Н или около 63 248 кг.

Сформулируем одно из основных положений температурной работы рельсов.

Если рельс не может изменять длину при изменениях температуры, то в нем возникают температурные силы прямо пропорциональные изменению температуры рельса относительно температуры закрепления и не зависящие от длины рельса Ь.

Другими словами — величины температурных продольных сил в рельсе, который не может изменять свою длину, от длины рельса не зависят.

Рассмотрены предельные случаи: или рельс имеет полную свободу перемещений, или не имеет возможности изменять свою длину вообще. А как изменяет свою длину рельс при изменении температуры в реальных условиях?

В реальных условиях изменение длины рельса при изменении его температуры сопровождается преодолением сопротивлений, возникающих как в результате действия сил трения при перемещении рельсов по подкладкам (на шпале) или рельсов со шпалами в балласте, так и при перемещении концов рельсов в стыке.

В пути рельс лежит на металлических подкладках, прикреплен к каждой шпале мощным промежуточным скреплением, а с соседним рельсом соединен стыковым скреплением, поэтому изменение длины рельса в реальных условиях не может происходить свободно. Изменение длины рельсовой плети при изменении ее температуры происходит по сложному закону с преодолением погонных и стыковых сопротивлений.

С момента закрепления рельсовой плети на постоянный режим начинается «температурная жизнь» плети, а сама температура закрепления может считаться «началом» этой жизни. Температуру закрепления рельсовой плети иногда называют «нейтральной» температурой. Будем исходить из того, что силы сопротивления продольному смещению рельса, возникающие в результате действия сил трения при перемещении рельсов по подкладкам (шпалам) или сил трения при перемещении всей путевой решетки в балласте, равномерно распределены по всей длине рельса и не зависят от величины температурного изменения длины рельса. Эти силы называют погонными сопротивлениями и обозначаются буквой д.

В рельсовом стыке накладки, стянутые болтами, создают силу сопротивления смещению конца рельса в стыке, которую обычно обозначают буквой В и считают одинаковой во всех стыках данного участка пути.

При условиях, указанных в примере 2.3, температура рельса может повышаться и превысить 23 °С, тогда начнется перемещение концов рельса в пределах стыкового зазора и преодоление погонного сопротивления этому перемещению. При этом одновременно будет увеличиваться длина рельса и изменяться его напряженное состояние. Поскольку в примере рассматривается рельс стандартной длины (25 м), то перемещения рельса на такую относительно небольшую длину будут происходить, в основном, в пределах стыкового зазора.

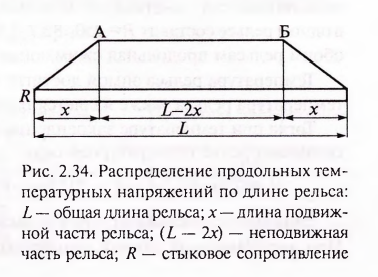

На схеме рис. 2.34 показано распределение продольных сил, возникающих в рельсах длиной L при изменении их температуры. При постоянном по длине рельса погонном сопротивлении р на длине рельса х м развива

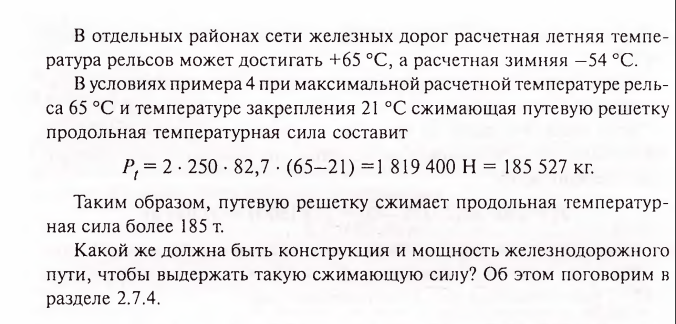

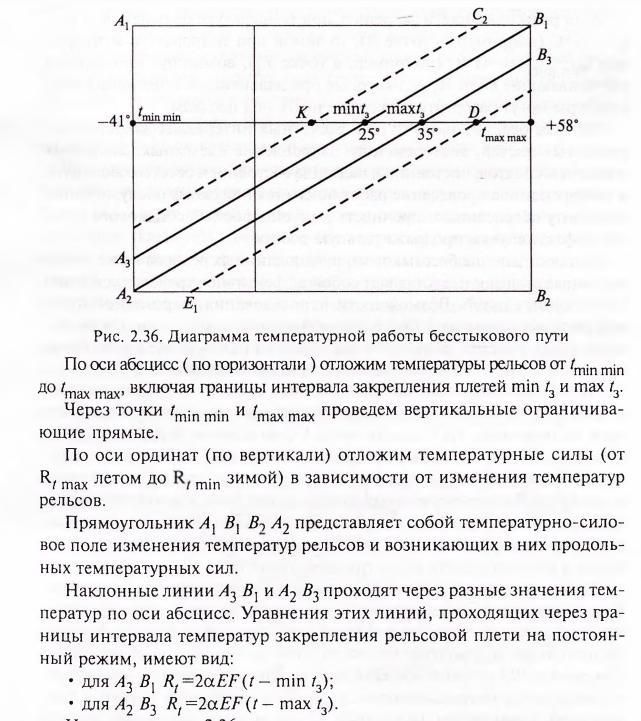

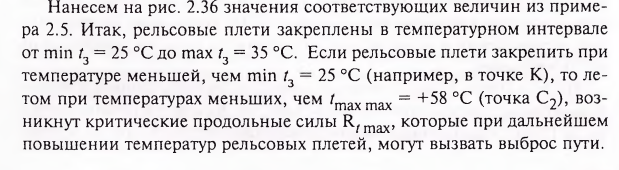

Как найти компромисс между величинами максимальных сжимающих и максимальных растягивающих сил?

Проведенные расчеты еще раз показали важность правильного определения температуры закрепления рельсов на постоянный режим, важность правильного определения температуры закрепления (нейтральной температуры).

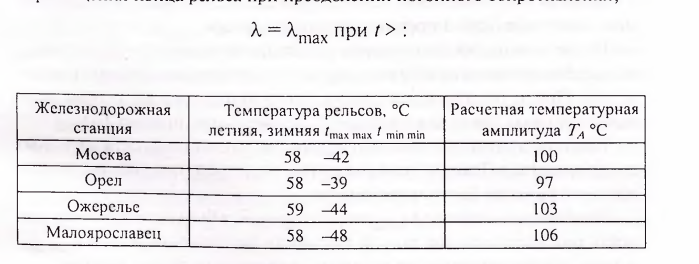

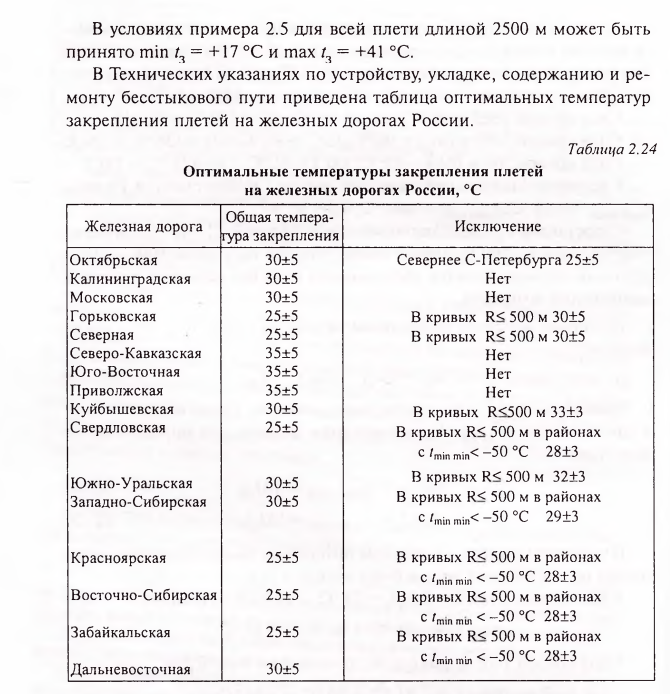

Физические пределы изменения температур рельсов в каждом регионе сети железных дорог ограничены. В Технических указаниях по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути приведены расчетные температуры рельсов для сети железных дорог России.

В качестве примера приведем расчетные значения температур рельсов для некоторых станций Московской железной дороги, приняв лямбду расстояние перемещения конца рельса при преодолении погонного сопротивления;

Рельсы стандартной длины. Длинные рельсы. Бесстыковой путь

Процесс изменения длины рельса не сможет начаться, пока возникающая при изменении температуры рельса продольная температурная сила не преодолеет (не превысит) силу стыкового сопротивления. Силы трения от зажатия концов рельсов в стыковых накладках и трения в промежуточных скреплениях стремятся удержать рельс на месте. Когда рельс от повышения температуры удлиняется, то испытывает сжатие, а когда от понижения температуры укорачивается — растяжение.

У рельса нормальной длины при самой высокой в данной местности температуре зазоры становятся равными нулю, при самой низкой — 21 мм.

При расчетных значениях стыкового зазора 19 и 21 мм, начиная с температурной амплитуды 85 °С и выше, рельс длиной 25 м почти всегда нельзя отнести к категории рельс обычной длины.

Другими словами, одна и та же конструкция пути с рельсами длиной 25 м в зависимости от температурной зоны можетбыть отнесена как к рельсам обычной длины, так и к длинным рельсам.

Если длина рельса такова, что для компенсации перемещения концов рельса недостаточно стыкового зазора бив процессе удлинения рельса полное закрытие стыкового зазора наступает прежде, чем температура рельса достигнет максимума, а полное конструктивное раскрытие стыкового зазора наступает прежде, чем температура рельса достигнет минимума — это длинный рельс.

В зависимости от конкретных для данной местности амплитуд температур рельсов; типа, конструкции и состояния промежуточных и стыковых скреплений; рода и состояния балластного слоя; величины установленных при укладке стыковых зазоров и некоторых других причин длина длинного рельса на сети дорог может изменяться от 25 до 150 м.

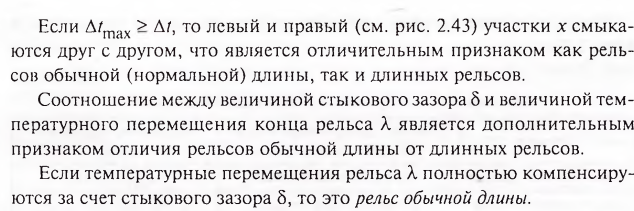

Отличительные признаки рельсов различной длины приведены в табл. 2.23.

Особенности конструкции верхнего строения бесстыкового пути

На отечественных железных дорогах типовой является конструкция температурно-напряженного бесстыкового пути, которая воспринимает и упруго перерабатывает как динамические воздействия подвижного состава, так и силы, возникающие в пути при изменениях температур рельсов.

Основные требования к конструкции, устройству и состоянию элементов верхнего строения бесстыкового пути сводятся к следующему:

- рельсы должны обладать достаточным запасом прочности при работе на изгиб и кручение для компенсации температурных напряжений, которые могут достигать 125—150 МН/м;

- путевая решетка должна иметь достаточную жесткость для предотвращения поперечных сдвижек пути и нарушения его устойчивости;

- балластная призма по конструкции, материалу и состоянию должна обеспечивать стабильное положение путевой решетки, достаточное сопротивление продольным и поперечным перемещениям шпал, предохранять путевую решетку от угона, отводить воду;

- промежуточное и стыковое скрепления должны обеспечить изменение стыкового зазора между смежными плетями не более чем на 0,010— 0,011 м при максимальных изменениях температур рельсов, а также предохранять плети от угона их по шпалам и от образования значительного зазора в случае сквозного излома рельсовой плети.

Отечественные железные дороги расположены в основном между 50° и 60° северной широты. Более 6,3 тыс. км расположены между 60° и 70° северной широты. Многообразие климатических, погодных и других природных условий и стремление иметь единую конструкцию бесстыкового пути сделали решение проблемы создания такой конструкции особенно сложной.

К настоящему времени в мировой практике сформировались две основные конструкции температурно-напряженного бесстыкового пути: бесстыковой путь с промежуточными скреплениями, упругие элементы которого обеспечивают постоянную надежную связь рельсовых плетей с под- рсльсовым основанием в виде железобетонных рам или плит, а также железобетонных или деревянных шпал; бесстыковой путь на деревянных шпалах с костыльным промежуточным скреплением, в котором связь сварных плетей с деревянными шпалами обеспечивается с помощью противоугонных приспособлений. На отечественных железных дорогах преимущественно распространена первая конструкция бесстыкового пути.

Основные конструктивные элементы верхнего строения современного бесстыкового пути рассмотрены в разделах 2.1—2.6.

Основным элементом конструкции бесстыкового пути является рельсовая плеть. Плеть длиной менее 800 м, считают короткой; плеть длиной более 800 м, в том числе равной длине блок-участка или перегона — длинной рельсовой плетью.

Длина рельсовых плетей, устанавливаемая проектом, зависит от местных условий: расположения стрелочных переводов, мостов, тоннелей, кривых участков пути радиусом менее 350 м и т.п.

Для создания рельсовых плетей проектной длины рельсовые плети длиной до 800 м вывозятся на перегон и свариваются в пути путевой рельсосварочной машиной (ПРСМ). Стыки, свариваемые ПРСМ, после сварки проходят термическую обработку.

Сварка рельсов — процесс образования неразъемного соединения рельсов в результате местного сплавления и деформирования их концов, применяемый при изготовлении рельсовых плетей и комплексном ремонте рельсов. Сварка рельсов может выполняться газопрессовым, алюминотермитным, электродуговым или электроконтактным способами.

Газопрессовая сварка обеспечивает соединение рельсов при температуре ниже точки плавления металла. При этом способе сварки очищают концы рельсов, проверяют правильность сборки стыка, совпадения рабочих граней и отсутствие угла; концы рельсов зажимают гидравлическим прессом. Затем нагревают рельсы до температуры 1200 °С многопламенными газовыми горелками с одновременным сжатием концов с силой 100—130 кН до получения осадки заданной величины (около 20 мм). Для этого применяют универсальные газопрессовые станки.

Алюминотермитная сварка рельсов основана на использовании тепла, выделяющегося при горении термита, состоящего из порошкообразного алюминия и железной окалины. При этом алюминий горит за счет кислорода, содержащегося в окалине железа. Термит состоит из смеси 22 весовых частей алюминия и 78 весовых частей окалины. В результате химической реакции образуется чистое железо и глинозем (шлак). При этом выделяется большое количество тепла; железо и шлак получают в жидком виде при температуре до 3000 °С; шлак как более легкий располагается сверху.

В электрической сварке различают дуговую сварку, при которой расплавленный в электрической дуге металл заполняет пространство между свариваемыми деталями (ванный способ), и электроконтак- тную, при которой концы рельсов током нагреваются до сварочной температуры и затем с большой силой прижимаются друг к другу. Сварка рельсов производится как в стационарных, так и в полевых условиях.

На отечественных железных дорогах преимущественно применяют электроконтактную сварку рельсов. Сварной стык, выполненный элек- троконтактной сваркой, имеет около 95 % прочности целого рельса; термитной сваркой — около 70 % прочности целого рельса. Учитывая недостатки рельсового стыка желательно отказаться от его использования, перейти на непрерывные рельсовые плети. Пока в полной мере реализовать это желание не удалось.

В настоящее время длины рельсовых плетей могут быть от станции до станции (длина перегона) на участках с тональными рельсовыми цепями или при сваривании рельсовых вставок с высокопрочными изолирующими стыками с сопротивлением разрыву не менее 2,5 МН; равными длинам блок-участков (при отсутствии тональной блокировки), как правило, не менее 400 м. Между рельсовыми плетями, независимо от их длины, при отсутствии изолирующих стыков укладывают две или три пары уравнительных рельсов длиной 12,5 м.

При устройстве в уравнительном пролете сборных изолирующих стыков, в том числе со стеклопластиковыми накладками, укладывают четыре пары уравнительных рельсов с расположением изолирующих стыков в середине уравнительных пролетов или три пары уравнительных рельсов с размещением в середине второй пары рельсов изолирующих стыков, обеспечивающих сопротивление разрыву не менее 1,5 МН.

В случае примыкания бесстыкового пути к звеньевому или к стрелочным переводам, не ввариваемым в рельсовые плети, на примыкании укладываются две пары уравнительных рельсов длиной 12,5 м.

Для компенсации перемещений активных концов рельсовых плетей уравнительные рельсы имеют стандартные укорочения 40, 80 и 120 мм.

Уравнительные рельсы соединяются между собой и со сварными рельсовыми плетями шестидырными накладками без применения графитовой смазки. Гайки стыковых болтов обычного качества затягивают с крутящим моментом не менее 600 Нм, а высокопрочных болтов — 1100 Н м.

Основной тип промежуточного скрепления бесстыкового пути в РФ — раздельное скрепление КБ. На отечественных железных дорогах в бесстыковом пути применяются, в основном, железобетонные шпалы.

К сожалению, на большинстве отечественные железных дорог длина сварных рельсовых плетей составляет всего 550—800 м; между рельсовыми плетями уложены два-четыре уравнительных рельса. Средняя длина рельсовых плетей составляет в настоящее время около 600 м.

Таким образом, современный бесстыковой путь, в основном, представляет собой чередование 550—800-метровых рельсов с короткими участками звеньевого пути (уравнительными пролетами).

На полигоне бесстыкового пути в настоящее время имеется более 60 тыс. уравнительных пролетов, что снижает эффективность функционирования бесстыкового пути.

Как обеспечить прочность и устойчивость бесстыкового пути

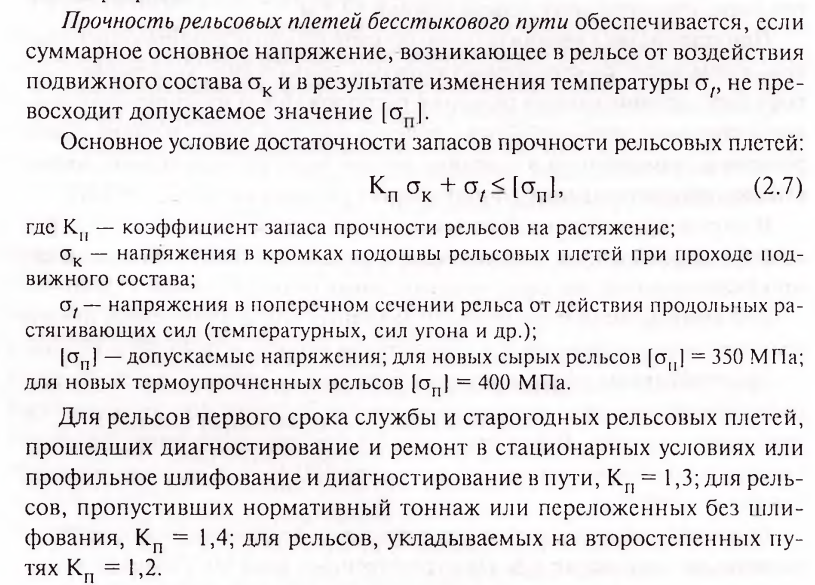

Бесстыковой путь должен быть прочен и устойчив. В зимний период при температурах рельса ниже температуры закрепления плетей на постоянный режим, когда рельсовые плети растянуты продольными температурными силами, необходимо обеспечить прочность рельсовых плетей на разрыв.

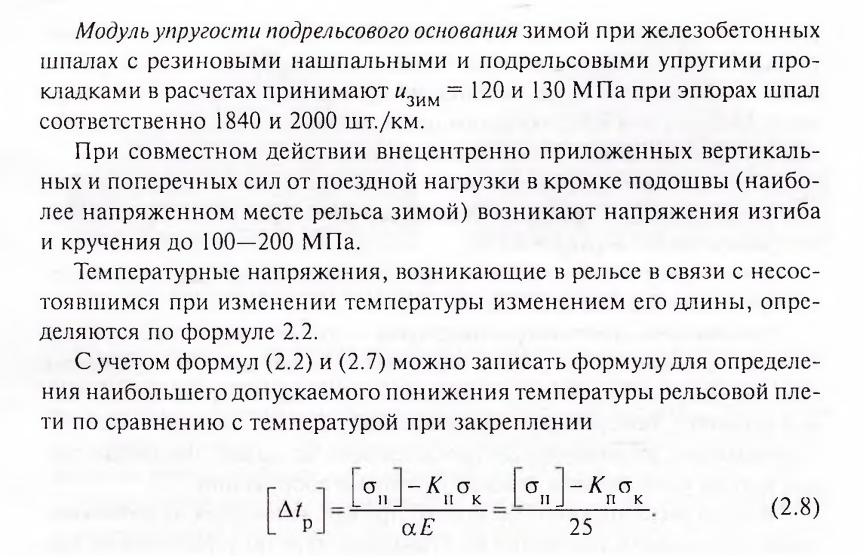

Кромочные напряжения в рельсовых плетях определяются по специальной методике (Правила расчета верхнего строения пути на прочность) с учетом типа, серии, осевых нагрузок, скоростей движения и т.п. обращающегося поданному участку подвижного состава; с учетом типа, рода и состояния элементов верхнего строения бесстыкового пути.

В основу расчета прочности рельсовых плетей бесстыкового пути положена теория изгиба рельса как балки на сплошном упругом основании. В качестве действующей на путь силы рассматривается нагрузка от колеса, являющаяся суммой статической нагрузки и динамической добавки, которая зависит от скорости движения и особенностей самого экипажа и растет с ростом скорости движения.

Устойчивость железнодорожного пути — способность пути сопротивляться нарушению равновесия под действием внешних и внутренних сил. Потеря устойчивости пути проявляется в виде выброса пути (путевой решетки), поперечного сдвига путевой решетки под действием поперечных сил, развивающихся при движении экипажей, различных видов потери устойчивости откосов грунтовых сооружений.

Обычно рассматривают несколько причин, влияющих на возникновение предельного состояния бесстыкового пути по устойчивости при движении поездов.

Первая причина — перед двигающимся колесом возникает зона, в которой рельс несколько приподнимается по сравнению со своим первоначальным положением.

В этой зоне отрицательного прогиба максимальный подъем рельса составляет всего 4 % от прогиба под колесом. Однако и при таком небольшом поднятии рельса уменьшаются силы сцепления шпал со щебеночным основанием, уменьшается сопротивление пути перемещению.

Вторая причина — изменение устойчивости пути при его вибрации позади и впереди двигающегося поезда.

Третья причина — угон пути. При наличии надежной упругой связи рельсовых плетей с основанием эти силы относительно невелики. Однако, если на длине плети имеются участки, на которых плохо закреплены клеммы промежуточных скреплений, при проходе поезда на этих участках начинаются местные подвижки плети с образованием по их концам значительных по величине дополнительных сил сжатия или растяжения. Суммируясь с температурными продольными силами, они могут вызвать нарушение устойчивости путевой решетки.

Потеря устойчивости путевой решетки бесстыкового пути может произойти как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

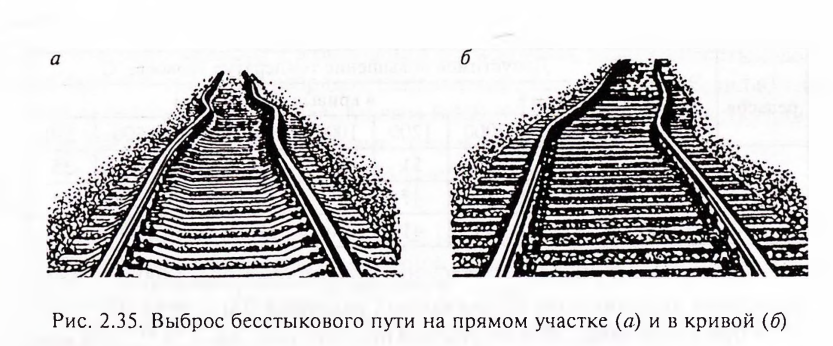

Выброс пути — внезапное нарушение продольной устойчивости пути (потеря устойчивости пути) в виде одно- или многоволнового горизонтального или вертикального искривления путевой решетки, вызванное действием сжимающих продольных сил (температурных и/или угона) и приводящее путь в негодное для движения поездов состояние (рис. 2.35).

При существующих соотношениях жесткости пути в горизонтальной и вертикальной плоскостях процесс потери устойчивости происходит в горизонтальной плоскости.

Критическую продольную сжимающую силу, которая вызывает потерю устойчивости путевой решетки, стремились определить как теоретическими, так и экспериментальными методами.

Допускаемая температурная сила — наибольшее значение продольной силы в рельсовых плетях, при котором обеспечиваются необходимый запас устойчивости против выброса и прочность бесстыкового пути.

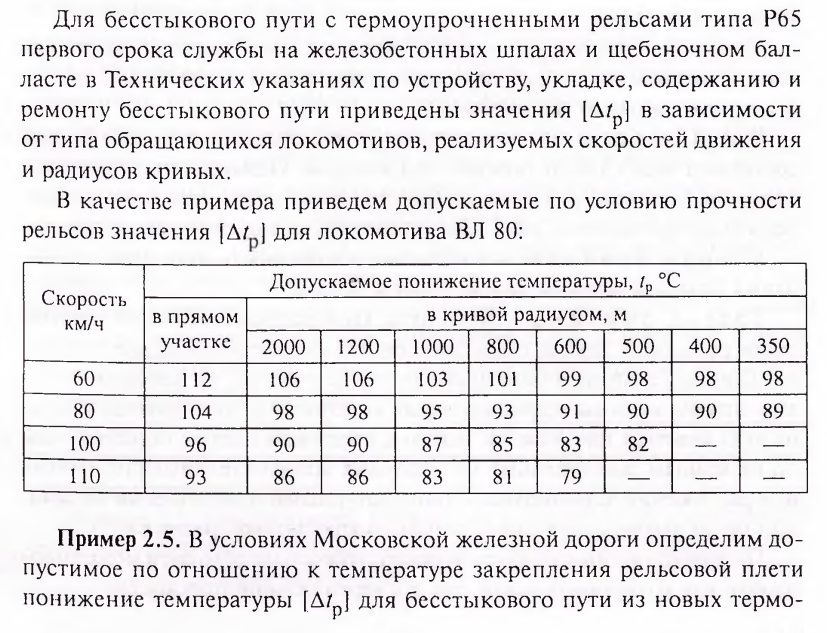

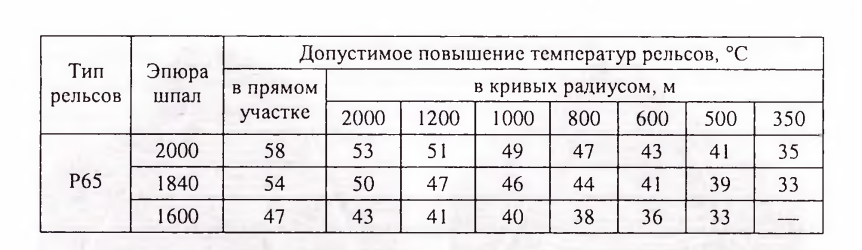

Допускаемое по условиям обеспечения устойчивости бесстыкового пути повышение температур рельс было определено экспериментальными и теоретическими исследованиями, на основании которых в Технических указаниях на устройство и содержание бесстыкового пути даны значения величин Д/у для уложенных вновь или переложенных повторно с переборкой путевой решетки рельсовых плетей при различных конструкциях верхнего строения пути.

В качестве примера приведем значения допускаемого повышения температур рельсовых плетей бесстыкового пути с балластным слоем из щебня скальных пород.

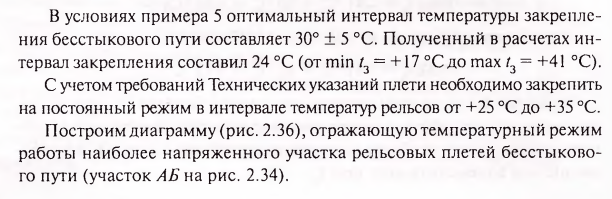

Пример 2.5 (продолжение). Определим допустимое по условию обеспечения устойчивости бесстыкового пути повышение температур:

- при эпюре шпал 1840 шт./км;

- для прямого участка — 54 °С; для кривой радиусом 1400 м — 48 °С (получено интерполяцией); для кривой радиусом 500 м — 39 °С.

- при эпюре шпал 2000 шт./км для прямого участка — 58 °С; для кривой радиусом 1400 м — 52 °С (получено интерполяцией); для кривой радиусом 500 м — 41 °С.

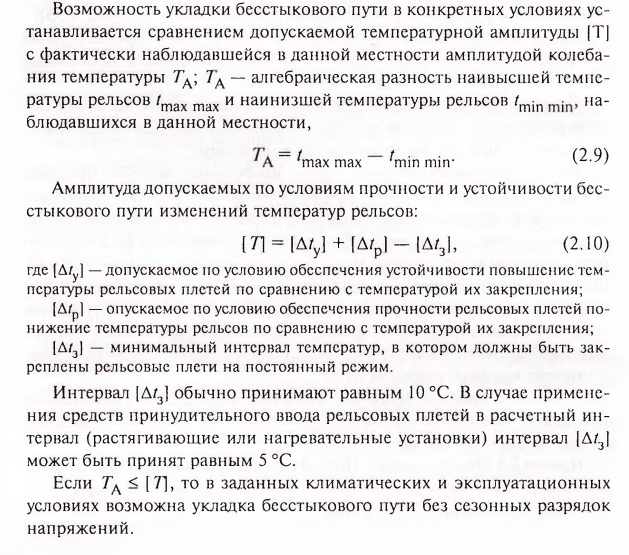

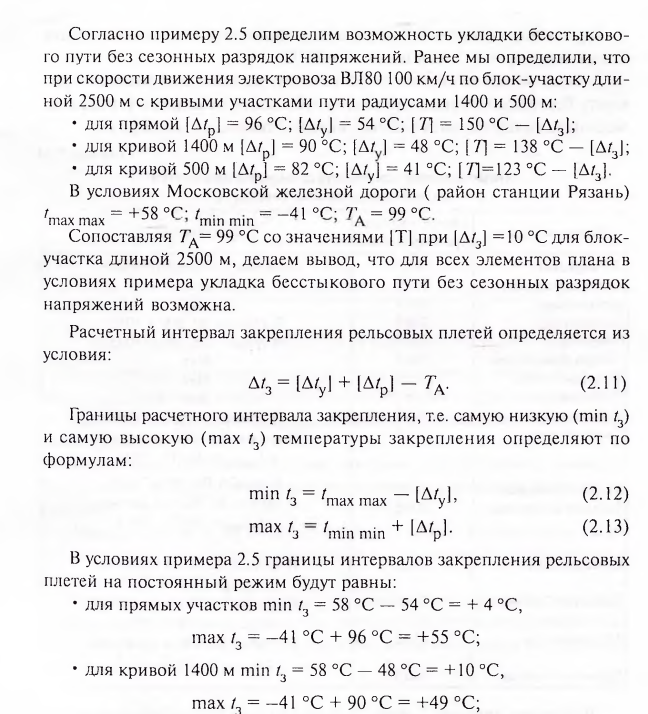

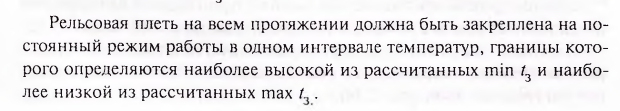

При каких конкретных эксплуатационных и климатических условиях возможна укладка бесстыкового пути?

Укладка бесстыкового пути в расчетных интервалах закрепления рельсовых плетей, своевременное закрепление клеммных, закладных и стыковых болтов, постоянный надзор за состоянием бесстыкового пути и своевременное проведение работ по его техническому обслуживанию и ремонту обеспечивают прочность и устойчивость бесстыкового пул и, его эффективную и продолжительную работу.

Распространение бесстыкового пути и длинных рельсов на железнодорожные станции представляет собой эффективное средство усиления станционных путей. Возможности использования старогодной путевой решетки с рельсами Р65 и железобетонными шпалами для укладки на путях станций заставляют вернуться на новом этапе к идее более широкого применения бесстыкового пути на станциях.

На главных путях станций (внеклассных, путях 1—4-го классов) бесстыковой путь может укладываться по нормам укладки бесстыкового пути на перегонах. На главных путях 1-2-го классов верхнее строение пути должно быть из новых материалов; на путях 3-го класса — допускается применение старогодной путевой решетки, отремонтированной и прошедшей соответствующий контроль на стационарных предприятиях. В главные пути 4-го класса в пределах станции должна укладываться путевая решетка только из старогодных материалов после переборки и классификации их по группам годности.

Приемоотправочные пути станций отнесены к пути 6-й категории. В зависимости от грузонапряженности прилегающих к станции участков приемоотправочные пути могут быть 3-го или 4-го классов. Бесстыковой путь на приемоотправочных путях можно устраивать из старогодных рельсов Р65 и Р50 и старогодных шпал. При деревянных шпалах обычно сохраняется костыльное скрепление. При деревянных шпалах и костыльном скреплении рельсовые плети и уравнительные рельсы прикрепляются к каждому концу шпалы пятью костылями. От продольных перемещений и угона рельсы закрепляются новыми пружинными противоугонами. На всех путях, кроме приемоотправочных со щебеночным и асбестовым балластом и эпюрой шпал 1840 шт./км, на каждой шпале на длине по 100 м с каждого конца плети и на каждой второй шпале на остальной части плети устанавливаются по четыре пружинных противоугона «в замок» (с двух сторон на каждом конце шпалы).

По концам плетей укладывают уравнительные рельсы. В стыках уравнительных рельсов на путях всех групп применяются шестидырные накладки, стягиваемые болтами с крутящим моментом, приложенным к гайке, для рельсов Р65 не менее 600 Н м. На уравнительных рельсах должно быть по четыре противоугона у всех шпал, кроме стыковых.

На сортировочных и горочных путях сортировочных станций рельсовые плети в зависимости от их длины можно разделить на три группы. Длина рельсовых плетей первой группы определяется расстоянием от стрелочных переводов головы путевого парка до башмакосбрасывателей первой тормозной позиции; второй группы — от первого башмакосбра- сывателя до второго; третьей группы — от башмакосбрасывателей вторых тормозных позиций и стрелочными переводами конца путей.

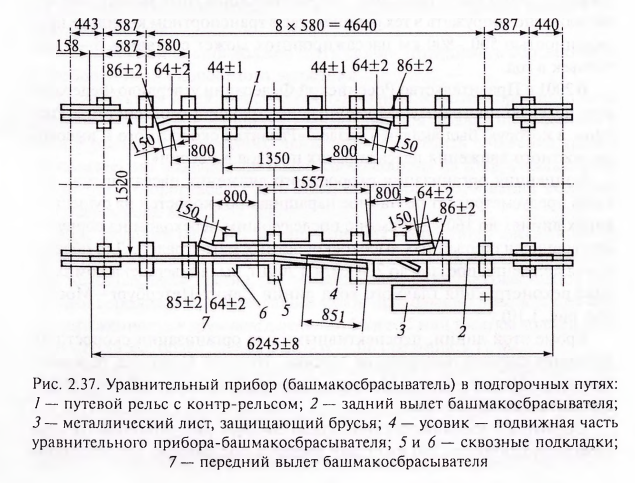

Для компенсации температурных перемещений концов плетей в подгорочных путях в отдельных случаях могут устанавливаться уравнительные приборы — башмакосбрасыватели (рис. 2.37).