При движении поезда по стрелке зазор между остряком и рамным рельсом меняется и может превышать значения, наблюдаемые в статическом положении стрелки.

Таким образом при движении поезда может возникнуть «динамическая добавка» зазора за счет бокового давления колес на рамный рельс и остряк в определенных точках. Различные отклонения от норм содержания стрелок, а также характеристики и условия проследования экипажей вызывают различные «динамические добавки» и могут приводить к опасным ситуациям. Учет «динамических добавок» необходим при обосновании нормы на величину зазора. При движении поезда по стрелке наблюдаются также и вертикальные смещения торца остряка относительно рамного рельса.

Специальные исследования позволили установить пределы изменения положения остряка относительно рамного рельса. Положение остряка относительно рамного рельса изменяется при нахождении колесных пар в зоне стрелки, ограниченной стыками в переднем вылете рамных рельсов и стыками в корне остряка. При выходе экипажа за эти границы остряк возвращается в исходное состояние.

Зазор между остряком и рамным рельсом изменяется при движении поезда по стрелке как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения относительно первоначального значения. Зазор уменьшается, когда колесо, двигаясь по остряку, прижимает его к рамному рельсу. Электропривод стрелки допускает перемещение остряка в сторону рамного рельса до 10 мм. Таким образом уменьшение тем больше, чем больше его первоначальное значение.

Зазор может увеличиваться в двух случаях. Первый из них связан с прохождением колесной парой зоны переднего вылета рамных рельсов. Из-за бокового давления колеса рамный рельс отжимается, и зазор увеличивается. Если при этом соседняя колесная пара не находится на остряке, то увеличение зазора будет наибольшим. Такая ситуация возможна при проследовании первой колесной пары в противошерстном направлении (или последней колесной пары — в пошерстном направлении), а также при движении подвижных единиц с расстоянием между тележками, большим длины остряков L (для стрелочного перевода марки 1/11 L = 8,3 м). Расстояние между колесными парами в основном меньше длины остряков, поэтому увеличение зазора происходит реже, чем его уменьшение.

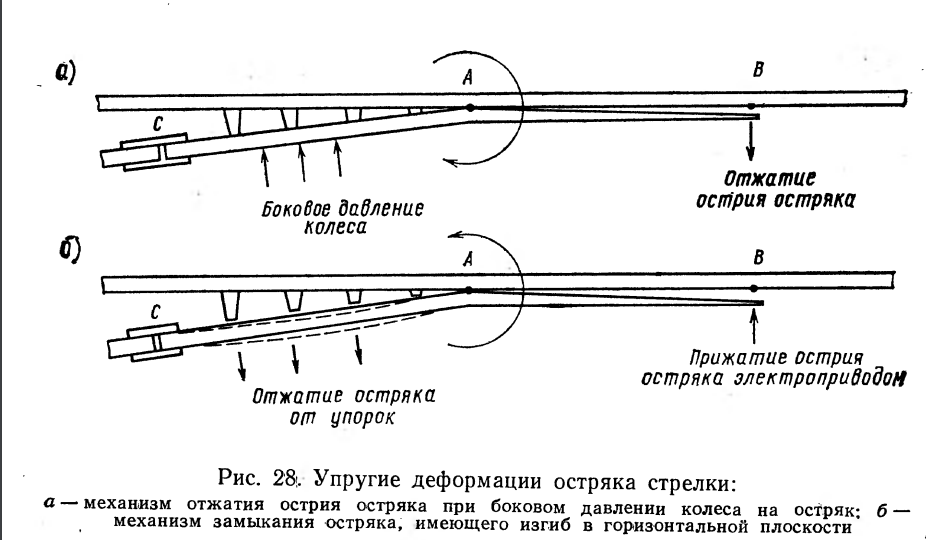

Второй случай увеличения зазора связан с прохождением колесной парой той части прижатого остряка, где он прилегает к упоркам, а не непосредственно к рамному рельсу. Остряк соприкасается с рамным рельсом по линии АВ (рис. 28, а), поэтому при боковом давлении колес на часть остряка АС острие остряка может немного отжиматься. Это отжатие возможно за счет упругого сжатия (или растяжения) тяг. Остряк при этом ведет себя как «коромысло» с центром вращения в точке L и плечами АВ и АС. Особенно заметным становится такое поведение остряка при его изогнутости в горизонтальной плоскости (рис. 28,6). Изгиб легко обнаруживается при переводе стрелки. При приближении к рамному рельсу такой остряк касается его не по всей линии нерабочей грани острия, а в точке А, а электропривод плотно прижимает острие остряка за счет некоторого изгиба острия. Если при наличии закладки электропривод работает на фрикцию, то в момент выключения электродвигателя, например при обратном переводе, острие незамкнутого остряка самопроизвольно отходит.

Вследствие возникновения напряжений при замыкании изогнутого остряка ветвь АС остряка (левое плечо «коромысла») несколько отжимается от упорок, тем самым создавая возможность смещения этой части остряка при боковом давлении на нее колес движущегося поезда. В этом случае увеличение зазора за счет отжима острия остряка наблюдается, если в зоне острия не находится соседняя колесная пара. Так же, как и для первого случая, такая ситуация возможна при большом расстоянии между колесными парами, составляющем около 4— 5 м (примерно половина длины остряка).

Максимальные значения зазора соответствуют прохождению колесными парами торца остряка, т. е. наблюдаются перед вкатыванием колеса на остряк в противошерстном направлении, или при сходе колеса с остряка на рамный рельс в пошерстном направлении движения. По сравнению с этим увеличение зазора при прохождении колесными парами зоны стрелки, где остряк не прилегает к рамному рельсу (зона упорок), незначительно.

Увеличение зазора зависит от осевой нагрузки подвижных единиц и их направления движения. Установлено, что наибольшие отжатия остряка соответствуют проследованию тяжелых подвижных единиц в пошерстном направлении по боковому пути. Максимальное увеличение зазора относительно Δп достигает 3,4 мм для пошерстного направления по боковому пути и 2,0 мм — для противошерстного направления по прямому пути.

Изменение положения остряка относительно рамного рельса по вертикали происходит за счет смещения остряка и рамного рельса. Если торец остряка плотно, без зазора лежит на подушке, то при движении поезда возможен только его подъем относительно рамного рельса. При наличии зазора между остряком и первой подушкой возможно смещение остряка вниз на величину этого зазора.

В основном вертикальные смещения Δу объясняются оседанием рамного рельса под действием вертикальной силы давления колеса у острия, когда колесо еще не перекатилось на остряк.

Когда колесо находится на остряке, вертикальные смещения возможны, если остряк неравномерно лежит на подушках. Если, например, остряк плотно лежит на третьей или четвертой подушке, но имеет зазор между последующими (пятой или шестой) подушками, то остряк также представляет собой «коромысло», но уже в вертикальной плоскости. Точка плотного прилегания остряка к подушке служит центром такого «коромысла», и вертикальное давление колес в зоне провисания остряка над подушками вызывает подъем торца остряка.

Сравнительно простой механизм возникновения вертикальных смещений остряка относительно рамного рельса определяет факторы, от которых зависит величина этих смещений. Ими являются: осевая нагрузка подвижных единиц; картина расположения колесных пар в зоне стрелки; неприлегание остряка к подушкам.

Зависимость вертикальных смещений остряка от осевой нагрузки является прямо пропорциональной.

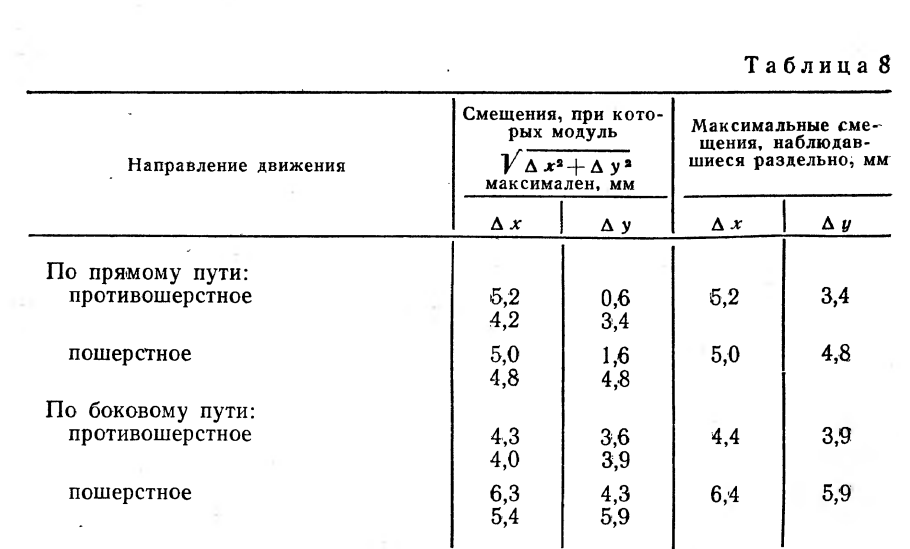

В табл. 8 даны максимальные смещения остряка относительно рамного рельса в зависимости от направления движения.

Наибольшие вертикальные смещения при движении по боковому пути наблюдаются при прохождении колесными парами торца остряка. Если остряк не лежит на всех подушках, то наибольшие вертикальные смещения соответствуют прохождению колесными парами сечения стрелки, где имеется зазор между подошвой остряка и подушкой.

В общем случае при отсутствии неисправностей стрелки (прежде всего изогнутости остряка в вертикальной и горизонтальной плоскостях и неприлегания остряка к подушкам) максимальные горизонтальные и вертикальные смещения остряка должны соответствовать прохождению колесными парами торца остряка. Если остряки имеют такие неисправности, то максимальные горизонтальные и вертикальные смещения остряка не совпадают.