Земляное полотно и его сооружения по прочности, устойчивости и надежности должны удовлетворять установленным нагрузкам на ось и скоростям движения поездов в зависимости от категорий и групп путей. Состояние земляного полотна и его сооружений контролируется при периодических осмотрах и проверках, диагностике отдельных участков земляного полотна и обеспечивается проведением ремонтных работ.

Необходимость выполнения тех или иных работ по ремонту земляного полотна, их состав, объемы и сроки производства определяют на основе постоянных наблюдений и периодических обследований его состояния с учетом информации, содержащейся в Паспорте неустойчивого или деформирующегося земляного полотна (ПУ-9) и Книге противодеформационных сооружений по земляному полотну (ПУ-14), которые ведутся в ПЧ.

Капитальный ремонт земляного полотна и его сооружений проводится для регулярного восстановления прочности, стабильности и эксплуатационной надежности земляного полотна, его водоотводных, укрепительных и защитных сооружений.

Классификация работ

При капитальном ремонте земляного полотна могут выполняться следующие работы:

- ликвидация всех дефектов и повреждений земляного полотна и причин, вызывающих расстройства железнодорожного пути и снижающих его эксплуатационную надежность (балластные корыта, мешки, гнезда и ложа, повреждения укреплений откосов, пучины, осадки основания, сплывы откосов, промоины и размывы и пр.), предупреждение проявлений и ликвидация последствий обвалов, карстовых воронок и провалов, селевых потоков, лавин, оврагообразования, угрожающего железнодорожному пути, стабилизация оползневых косогоров и т. п.;

- восстановление, ремонт, усиление и переустройство водоотводных и дренажных сооружений и устройств (кюветов, канав, лотков, дренажей, прорезей и т.п.);

- восстановление, ремонт, усиление и переустройство укрепительных одежд откосов, защитных и укрепительных сооружений и обустройств земляного полотна (подпорных, одевающих, улавливающих, волноотбойных и других стен, селес- пусков, противоналедных устройств и т.п.);

- восстановление, ремонт, усиление и переустройство регуляционных сооружений, защищающих земляное полотно (траверс, бун, дамб, волноломов и других волногасящих, волноотбойных и струенаправляющих сооружений и конструкций и т.п.), исправление, досыпка и укрепление конусов мостов;

- уширение земляного полотна и уположение откосов с приведением их к нормам действующих технических условий, срезка шлейфов, уборка осыпей.

Работы по капитальному ремонту земляного полотна, предусмотренные классификацией путевых работ (ремонт и уширение основной площадки, ремонт продольных водоотводов и дренажей для осушения основной площадки, восстановление водоотводных свойств кюветов, уположение откосов и срезка шлейфов, а также другие мероприятия по ликвидации деформаций и усилению надежности основной площадки земляного полотна) и обеспечивающие стабильность положения железнодорожного пути в плане и профиле, должны планироваться при капитальном и среднем ремонтах пути в качестве основного этапа общего комплекса ремонтных путевых работ и выполняться, как правило, за год до проведения ремонта пути.

При ремонтах верхнего строения пути выполняют следующие работы по земляному полотну:

- при усиленном капитальном и капитальном ремонтах пути — ликвидация пучин, балластных углублений (корыт, лож, мешков, гнезд и др.), срезка и планировка обочин, восстановление и ремонт водоотводов, при необходимости — уширение в отдельных местах земляного полотна, расчистка русел, ремонт защитных сооружений, ликвидация отдельных негабаритных мест;

- при усиленном среднем и среднем ремонтах — ликвидация пучин, срезка и планировка обочин, ремонт водоотводных и укрепительных сооружений, расчистка русел искусственных сооружений;

- при подъемочном ремонте — срезка и планировка обочин, очистка водоотводных сооружений.

Периодичность ремонтов земляного полотна

Периодичность капитальных ремонтов земляного полотна, его водоотводных, укрепительных и других сооружений определяется на основании детального их обследования с учетом класса пути данной железнодорожной линии, перспектив ее развития, климатических и других местных условий.

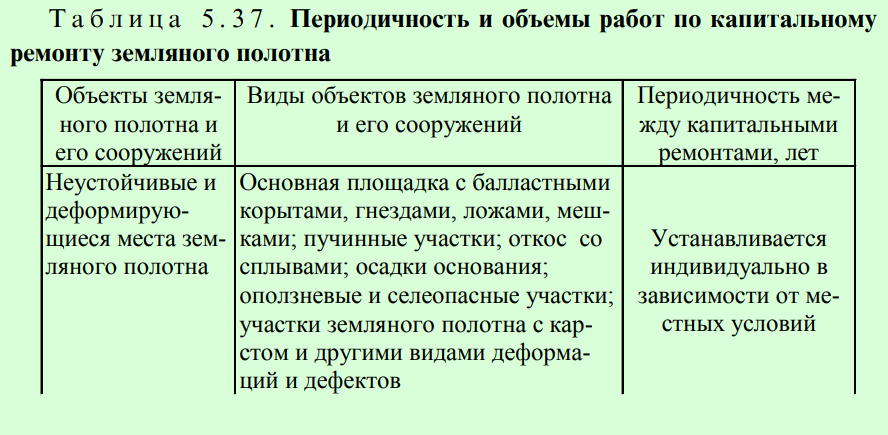

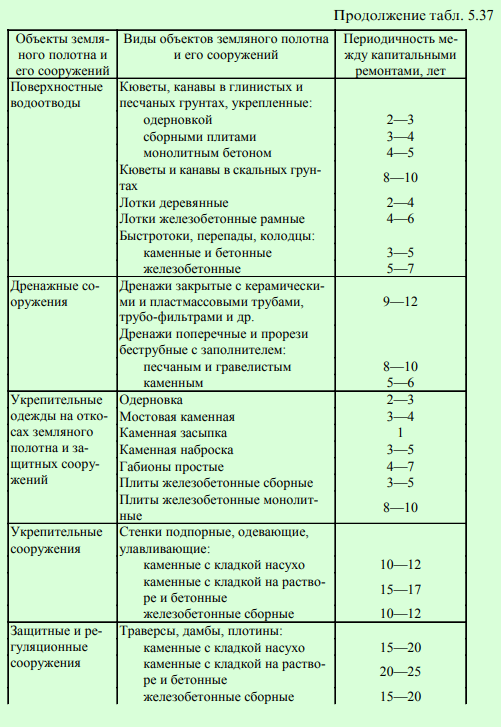

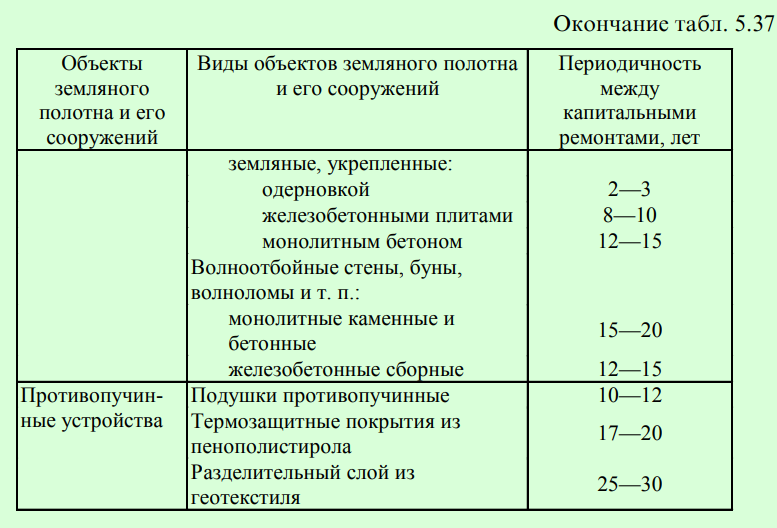

Осредненные нормы периодичности капитальных ремонтов земляного полотна и его сооружений и обустройств приведены в табл. 5.37.

По каждому объекту капитального ремонта земляного полотна разрабатывают соответствующие технические решения и сметы, которые одновременно могут быть составной частью технической документации на весь комплекс капитального или среднего ремонта пути. Производство работ на участках ремонта земляного полотна или ремонтов пути допускается только в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке техническими решениями и сметами.

В отдельных случаях, в зависимости от характера ремонтов, с разрешения начальника службы пути железной дороги или его заместителя допускается проводить капитальный ремонт по калькуляциям на основании установленного объема работ.

Капитальный ремонт земляного полотна и его сооружений выполняется силами специализированных ПМС, ремонтно-строительных подразделений, дорожных строительных трестов, подрядными организациями других ведомств, а при небольших объемах работ — специализированными подразделениями дистанций пути.

На участках капитального ремонта железнодорожного пути работы по ремонту основной площадки земляного полотна, планировочных работ на обочинах, ремонту водоотводов, укрепительных конструкций и сооружений, а также другие, предусмотренные классификацией путевых работ, выполняются силами специализированных колонн ПМС одновременно с проведением среднего или капитального ремонта пути.

Способы устранения деформаций земляного полотна

На отечественных железных дорогах распространены деформации и повреждения основной площадки земляного полотна в виде балластных корыт, лож, мешков и гнёзд, весенних пучинных просадок, пучин и повреждения откосов в виде смывов, сплывов, оползней, осыпей и обвалов.

Основные способы устранения:

- балластных корыт, лож, мешков и гнезд — односторонняя или двусторонняя срезка грунта ниже дна корыт и лож с заменой его дренирующим; планировка основной площадки для устранения застоя воды на ее поверхности; инъецирование в балластные мешки и гнезда вяжущих растворов для прекращения доступа воды; подъемка пути на балласт с целью увеличения его толщины; выпуск воды из шлейфов; усиление насыпей армогрунтовыми удерживающими сооружениями (анкерными конструкциями, буроинъекционными сваями);

- весенних пучинных просадок и пучин — подъемка пути на балласт с устранением пучения грунта основной площадки; устройство противопучинных подушек; ликвидация балластных корыт и лож с вырезкой переувлажненного грунта основной площадки и заменой его балластом; осушение грунтов открытыми и закрытым дренажами; срезка обочин, препятствующих стоку воды из балластного слоя;

- повреждений откосов — укрепление откосов травосеянием, одерновкой; планировка откосов с последующим покрытием их дренирующими грунтами толщиной не менее 0,5 м; уположение откосов, устройство разделительных берм; устройство откосных дренажей, закюветных полок; присыпка берм или контрбанкетов; защита от осыпей и обвалов террасированием откосов, устройством улавливающих траншей и полок у основания неустойчивого откоса и др.

Повреждение и разрушение тела или основания земляного полотна, расположенного на оползневых участках, расползание насыпи, оседание или сползание насыпи относится к видам деформаций, которые устраняются по индивидуальным проектам с возведением поддерживающих сооружений (контрбанкетов, подпорных стен); уположением откосов; осушением грунтов; ликвидацией балластных лож, мешков, гнезд; укреплением грунтов вяжущими растворами, древесно-кустарниковой растительностью; упрочнением основания с помощью дренажей или набивных свай.

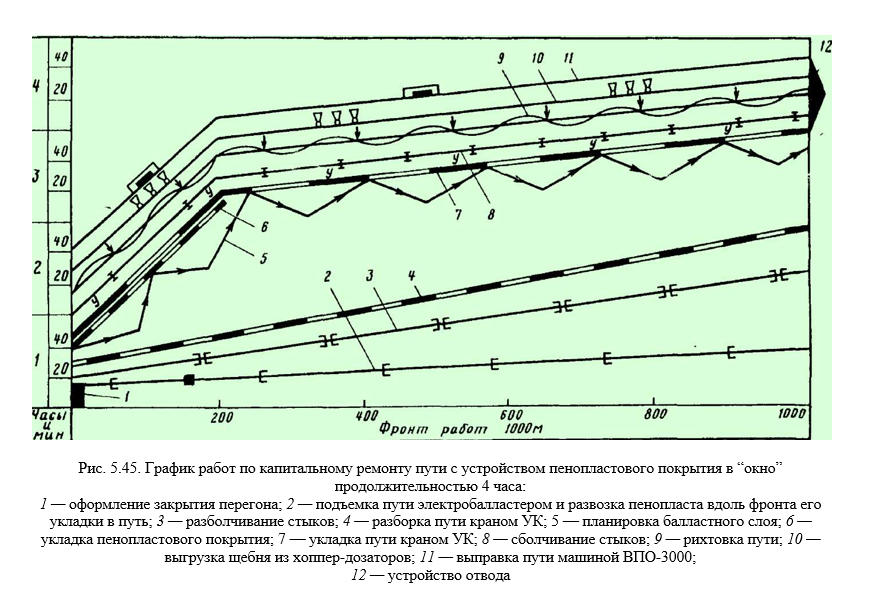

Одним из наиболее распространенных видов деформаций основной площадки земляного полотна является пучина. Наиболее эффективным способом предотвращения пучин, а также предупреждения неравномерной осадки вспученного грунта в весеннее время, сопровождаемой иногда разжижением грунтов и пучинными выплесками, является укладка в путь противопучинных п е н о — пластовых покрытий.

Работы по укладке противопучинных пенопластовых покрытий могут проводиться при усиленном капитальном, капитальном, усиленном среднем и среднем ремонтах пути. Возможно производство этих работ силами ПЧ с применением путеукладочных кранов, стругов, балластеров, хоппер-дозаторов, бульдозеров, автогрейдеров. При укладке пенопластового покрытия в путь снимается путевая решетка и убирается балласт. Основной цикл работ выполняют в “окно”.

Работы организуются и выполняются по конкретному технологическому проекту и делятся на подготовительные, основные и заключительные.

В период подготовительных работ ведут разбивку начала и конца места укладки покрытия (его основной части на длине неравномерного пучения и отводов); подготовку места для укладки снимаемых звеньев пути и балласта; а также для раскладки пенопластовых плит, их монтаж в блоки в определенной последовательности с маркировкой; формирование рабочих поездов.

Во время “окна” ограждают место производства работ сигналами; разболчивают стыки; снимают звенья путевой решетки; убирают балласт с сохранением песчаной подушки толщиной не менее 10 см; тщательно уплотняют песчаную подушку с уклоном 2—4% в сторону обочин; укладывают на спланированный суббалласт плиты пенопласта в строгом соответствии с проектом; укладывают на уложенные плиты пенопласта путевую решетку; выгружают на пенопластовые плиты песчаный балласт толщиной не менее 10 см; поднимают путь электробалластером с созданием балластной подушки над пенопластовым покрытием; выгружают из хоппер-дозаторов щебень; вторично поднимают путь электробалластером с заполнением шпальных ящиков для создания балластной призмы полного профиля; выправляют путь в плане и профиле со сплошной подбивкой балласта под шпалами и уплотнением в шпальных ящиках; приводят путь в состояние, обеспечивая открытие перегона для пропуска поездов.

По завершении “окна” проводят выправку пути после его обкатки первыми поездами, устанавливают путевые знаки, выполняют отделку балластной призмы и обочин земляного полотна с приведением водоотводов в проектное положение.

На рис. 5.45 показан технологический процесс устройства пенопластового покрытия на фронте работ по капитальному ремонту пути.

Рассмотрим другие работы по усилению основной площадки земляного полотна: срезка обочин, прочистка и углубление кюветов, устройство поперечных дренажных прорезей и подкюветных дренажей, устройство утепляющих подушек, укрепление основной площадки земляного полотна химическими средствами.

Срезка обочин земляного полотна, прочистка и углубление кюветов выполняются стругом-снегоочистителем в “окно” в графике движения поездов. Перед работой струга на перегоне удаляют все препятствия для свободного прохода машины в рабочем состоянии: сигнальные и путевые знаки, рельсы и шпалы, крупные камни и др. Деревья диаметром более 50 мм, находящиеся ближе 7,5 м от оси пути, вырубают и выкорчевывают.

По прибытии струга к месту работ и после установки главных крыльев в рабочее положение начинают срезку обочин или прочистку кюветов. Обычно по одному и тому же месту струг проходит несколько раз. Первый пробный и последний отделочный проходы выполняются со скоростью 3—5 км/ч, а промежуточные — 10—15 км/ч. За каждый проход срезают такой слой, чтобы не углубляться слишком глубоко и не вызвать сопротивление, превышающее силу тяги локомотива.

В выемках глубиной не более высоты откосного крыла и на нулевых местах очищаемый грунт выносится и откладывается за пределами выемки и планируется тем же стругом. Для очистки или нарезки кювета при сухом песчаном грунте достаточно трех-четырех проходов струга, не считая отделочного. При более твердых грунтах число проходов зависит от степени твердости грунта.

В глубоких и длинных выемках работу ведут отдельными участками, начиная с более низкой стороны, чтобы очищаемый грунт выносился стругом из пределов выемки полностью и не оставался в виде валов на откосе.

Работа струга в мокрых выемках ведется таким образом, чтобы не допустить оползней откосов. После одного-двух заездов очистку кювета приостанавливают для спуска воды и просушки разжиженного грунта. После просушки грунта заканчивают очистку кювета до полного профиля.

Если кювет заполнен спрессовавшейся массой из старого засоренного щебня, для нарезки нового кювета типовой конструкции и размеров с уклоном, соответствующим продольному профилю пути, могут быть использованы: машина для нарезки кюветов СЗП-600, путевой струг СС-1М, бульдозер типа Т-130, тяговый модуль УТМ, спецсостав из универсальных полувагонов ПУ.

Нарезка (очистка) кювета является составной частью комплекса работ по ремонту водоотводных сооружений при производстве усиленного капитального ремонта пути. Она проводится в период подготовки работ под прикрытием основного “окна”.

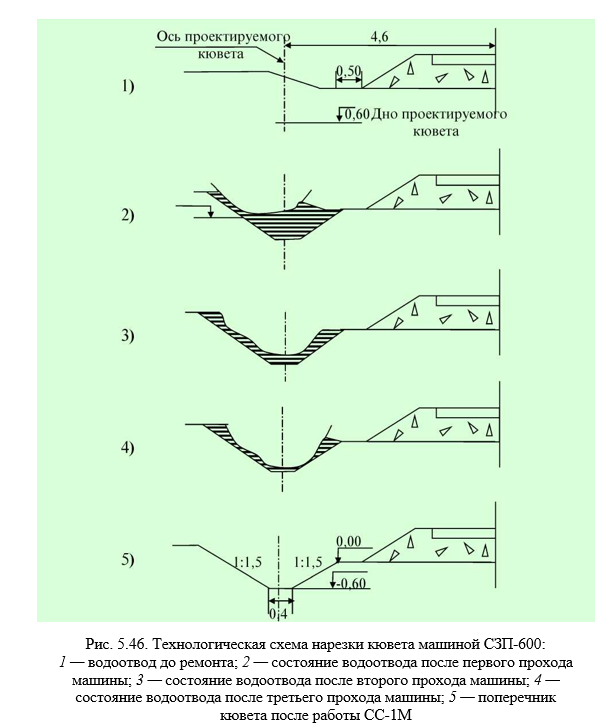

Возможный травяной покров на поверхности балласта срезается плугом СЗП-600. Кювет очищается от балласта машиной СПЗ-600; весь вырезанный балласт грузится в универсальные полувагоны (ПУ).

Вырезка балласта производится послойно (рис. 5.46). Окончательная профилировка откосов и планировка дна кювета проводятся путевым стругом СС-1М.

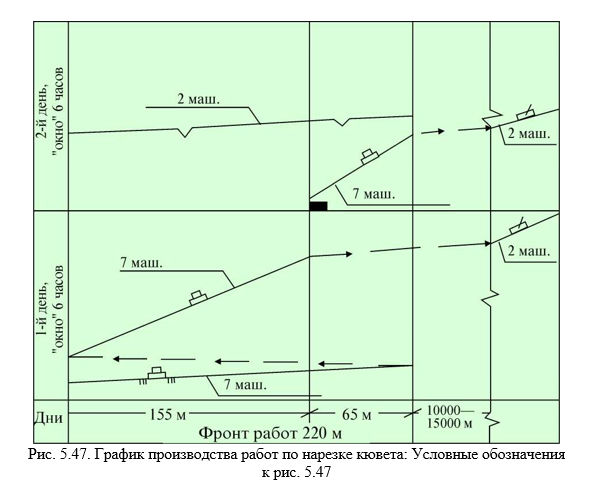

Работа по нарезке кюветов на фронте работ 220 м выполняется за два дня (рис. 5.47).

В первый день после закрытия перегона на участок работ прибывает поезд, состоящий из локомотива в голове, концевого вагона с электростанцией и поворотным транспортером, десятью порожними универсальными полувагонами, машины СЗП-600 и универсального тягового модуля УТМ.

Способы устранения деформаций земляного полотна

После снятия напряжения и заземления контактной сети машина СЗП-600 с УТМ, которые обслуживают соответственно 3 и 2 машиниста, плугом срезает травяной покров с поверхности убираемого балласта.

Затем ротором послойно срезают балласт и нарезают кювет. Вырезанный балласт по транспортерам подается в универсальные полувагоны ПУ, которые обслуживают 2 машиниста. После загрузки ПУ состав перемещается к берме, через концевой вагон поворотным транспортером весь балласт перемещается из ПУ в берму. Балласт в берме распределяется и планируется бульдозером, который обслуживает один машинист.

Во второй день машина СЗП-600 заканчивает работу по нарезке кювета с уборкой балласта. Затем путевым стругом профилируются откосы и планируется дно кювета.

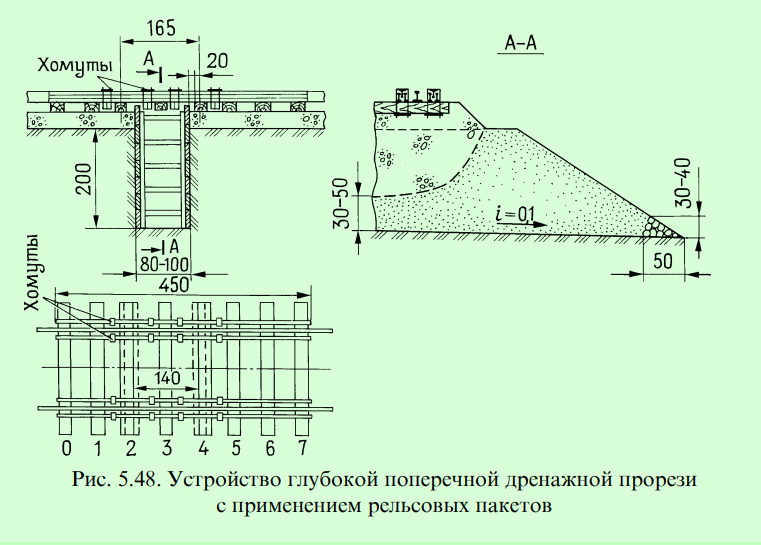

Поперечные дренажные прорези сечением 0,55x1 м устраивают без применения пакетов, поддерживающих шпалы, а при размерах 1x2 м и более применяют рельсовые пакеты (рис. 5.48). Стенки прорезей крепят досками толщиной 40 мм, которые прижимают к грунту вертикальными стойками; между стойками плотно загоняют распорки толщиной 14—16 см.

После разбивки прорези и установки пакетов выбирают балласт из шпальных ящиков, снимают противоугоны и раздвигают шпалы. Затем приступают к земляным работам по устройству прорези вручную с откидыванием грунта и планировкой его в соответствии с проектом. Грунт из прорези выбирают слоями на глубину не более ширины крепежной доски; первые стойки ставят при отрыве прорези по глубине на три крепежные доски. Далее постепенно добавляют доску за доской вниз, меняя стойки на более высокие. Дну прорези придают уклон в сторону откоса по проекту.

По окончании отрывки прорези до проектных размеров ее заполняют крупнозернистым песком или просеянным шлаком слоями толщиной по 10 см с тщательной трамбовкой каждого слоя. По мере засыпки прорези разбирают крепления, начиная снизу. Перед началом засыпки нижние три доски распирают отдельными распорками, меняя

стойки на более короткие.

Затем сдвигают шпалы на место, подбивают их и ставят противоугоны. После обкатки поездами путь выправляют, снимают рельсовый пакет, убирают грунт с обочины и откосов, отделывают выходы прорези из откоса.

На устройстве малых прорезей работают бригады в составе 4 чел., на больших прорезях — 8—12 чел.

При значительных деформациях основной площадки земляного полотна вместо прорезей применяют горизонтальное бурение.

Глубокие гр язевые мешки осушают с помощью машин горизонтального бурения. По мере бурения через каждый метр горизонтальную скважину закрепляют обсадными трубами. По окончании бурения рабочие шнеки машины удаляют из обсадной трубы и в нее закладывают дренажные трубы. После закладки дренажных труб обсадную трубу посекционно извлекают из скважины машиной.

Электрохимическое и химическое закрепление грунтов применяется для ликвидации пучин. В отличие от других видов борьбы с пучинами при этом методе не требуется предоставления “окон” или ограничения скоростей движения поездов во время производства работ.

В тело земляного полотна на глубину до 1,5 м через 1—1,5 м один от другого забивают электроды, изготовленные из труб диаметром 45 мм. На каждом электроде в нижней части (на высоту до 70 см) просверливают до 40—50 отверстий диаметром 5 мм. Соединенные вместе в каждом ряду последовательно электроды подключают к источнику питания. Скапливающуюся при пропуске тока у катодных электродов воду периодически откачивают насосом. Через анодные электроды в грунт вводят 30 % раствор хлористого кальция. В результате этого значительно улучшаются физико-механические свойства грунта, ликвидируются пучины.

Находят применение химические способы закрепления грунтов земляного полотна, заключающиеся в том, что в пределах горба пучины грунт обрабатывают специальными химическими с т р у к — турообразующими или гидрофобизирующими веществами (кремнийорганическая жидкость, мылонафт, лигносульфонат и др.). Способ обработки состоит в том, что химические реагенты через трубы, забитые в скважины, вводят в грунт. В результате этого грунты изменяют свои природные свойства, приобретают водонепроницаемость, морозостойкость, повышенную механическую прочность и превращаются из пучинистых в непучинистые.

Приемка отремонтированных объектов земляного полотна и его сооружений оформляется актом, содержащим необходимые сведения о конструктивных элементах сооружений, объемах, стоимостях и качестве выполненных работ.

Ремонт и усиление земляного полотна по индивидуальным проектам

В Московском государственном университете путей сообщения (МИИТе) разработаны и успешно реализуются новые способы усиления и стабилизации деформирующихся и дефектных насыпей:

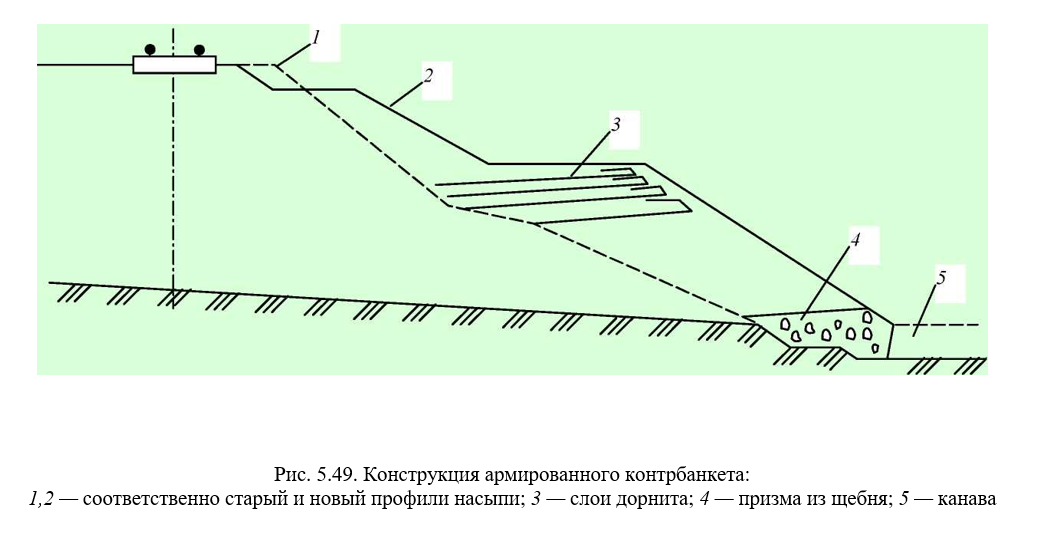

- армогрунтовыми поддерживающими сооружениями в виде армогрунтовых стен или контрбанкетов (рис. 5.49), армированных различными материалами;

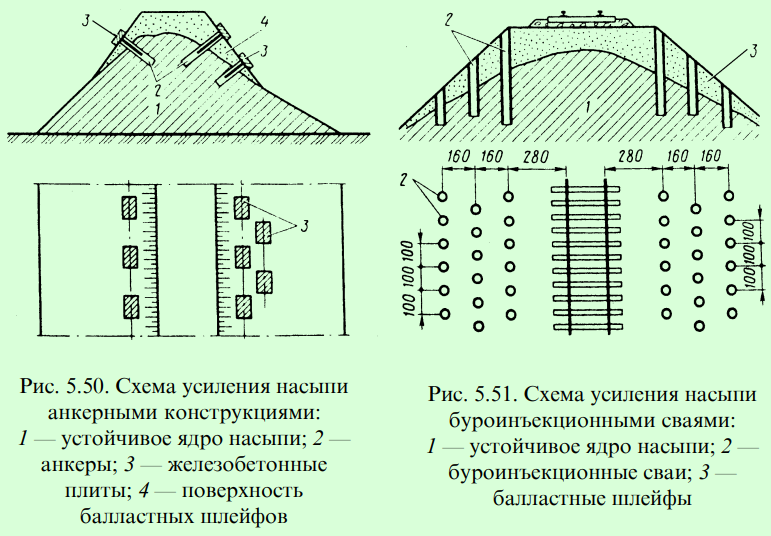

- анкерными конструкциями (рис. 5.50) и буроинъекционными сваями (рис. 5.51);

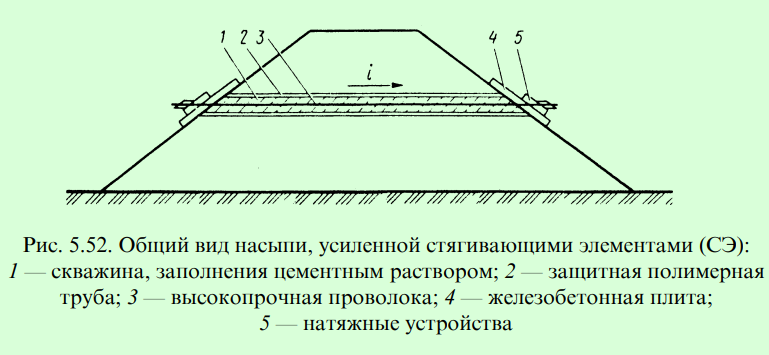

- стягивающими элементами (рис. 5.52) на однопутных насыпях в зоне водопропускных труб без их удлинения.

В состав работ по устройству армогрунтовых стен входят:

- подготовительные работы — подготовка площадки; разбивка оси под установку фундаментных блоков армогрунтовой стены; подготовка и покрытие арматурных сеток битумной мастикой, доставка и складирование на объекте изготовленных фундаментных блоков стены;

- основные работы — устройство ленточного фундамента с укладкой фундаментных блоков в траншею глубиной ниже зоны промерзания и укладкой между рядами блоков трубо- фильтров или жгутов из синтетического нетканого материала (дорнита); засыпка дренирующим грунтом свободного пространства между подошвой откоса и фундаментом; послойная укладка арматурных сеток и дренирующего уплотнения грунта с постепенной установкой облицовочных блоков.

В состав работ по устройству анкерных конструкций входят:

- подготовительные работы — очистка откосов насыпи от кустарника с их планировкой; геодезическая разбивка участка (выбор и закрепление мест устройства скважин на откосах); доставка материалов и оборудования к месту работ; ♦ основные работы — бурение скважин в теле насыпей с подмостей при помощи установки газодинамического бурения; введение в скважины арматуры анкеров; нагнетание в скважину цементного раствора через инвентарную инъекционную трубку и ее извлечение из скважины; раскладка в местах скважин с помощью кранового оборудования железобетонных плит; сборка и установка натяжных устройств, натяжение арматурных пучков динамометрическими ключами и закрепление их на плитах через 3—5 сут. после нагнетания раствора в скважину; омоноличивание стыков натяжных устройств;

- отделочные работы — планировка откосов насыпи с их досыпкой дренирующим грунтом.

Требования безопасности при содержании и ремонте земляного полотна и водоотводных сооружений

Ремонт земляного полотна и его элементов — кюветов, откосов выемок и насыпей, водоотводных канав, траншей, дренажей, прорезей и других устройств должен выполняться по типовым или индивидуальным проектам производства работ, в которых должны предусматриваться конкретные меры безопасности.

Проверка состояния земляного полотна, обследовательские, геологические и другие работы должны проводиться под руководством ответственного должностного лица, обязанного следить за подходом поездов, предупреждать работающих о своевременном сходе с пути и уборке оборудования и инструмента.

Земляные работы в зоне расположения электрокабелей, газопроводов и других подземных коммуника- ц и й допускается выполнять только по письменному разрешению организации, ответственной за эксплуатацию этих объектов. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием их расположения и глубины заложения. До начала работ необходимо установить знаки, указывающие места расположения подземных коммуникаций.

В случае возникновения опасных условий работы (оползни грунта в котлованах, осадка оснований) людей следует немедленно вывести в безопасную зону, а опасные места оградить.

При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны выполняться под наблюдением производителя работ или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, находящихся под напряжением, — по наряду-допуску под наблюдением работников электрохозяйств. Разработка грунта в непосредственной близости (менее 1,0 м) от линий действующих подземных коммуникаций допускается только вручную лопатами без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты) запрещается. При появлении запахов газов работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие выведены из опасных мест.

В грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод и расположенных поблизости подземных сооружений рытье котлованов и траншей может осуществляться с вертикальными стенками без крепления на глу — бину не более 1 м в песчаных (в том числе гравелистых) грунтах, 1,25 м в супесях, 1,5 м в суглинках, глинах и в сухих лессовидных грунтах, 2 м в особо плотных грунтах.

Для спуска и подъема людей в котлованы и широкие траншеи следует устанавливать лестницы-стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а для спуска и подъема рабочих в узкие траншеи — приставные лестницы. Запрещается спускаться в траншею по распоркам креплений.

Грунт, выброшенный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от их бровок. Запрещает — с я разрабатывать грунт способом подкопа (подбоя). При случайном образовании “козырьков” грунта или при нахождении на откосе котлована или траншеи валунов, камней и других предметов рабочие из опасных мест должны быть выведены, после чего “козырьки”, валуны и камни должны быть обрушены.

Установка и движение строительных машин и транспортных средств в пределах призмы обрушения грунта у раскрепленных котлованов, траншей допускается при условии предварительной проверки расчетом прочности крепления с учетом величины нагрузки.

В зимних условиях запрещается разрабатывать грунт без предварительного разрыхления промерзших верхних слоев, способствующих образованию “козырьков”. При электроподогреве грунта необходимо на прогреваемой площадке устанавливать ограждения и предупредительные сигналы, в темное время суток площадку следует освещать.

Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время (как без крепления, так и с креплением), с наступлением оттепели или после обогрева грунта тепляками подлежат раскреплению и пере — закреплению.

При наличии грунтовых вод разработка грунта должна вестись с таким расчетом, чтобы дно траншеи имело продольный ук — л о н для стока воды и ее откачки. Особую осторожность следует соблюдать при разработке лессовидных грунтов, которые при смачивании теряют несущую способность.

Проведение работ в котлованах и траншеях, разрабатываемых с откосами (без креплений), но подвергавшихся увлажнению после полной или частичной отрывки грунта, допускается при условии принятия мер предосторожности против обрушения:

- перед началом каждой смены тщательный осмотр производителем работ или мастером состояния грунта и его искусственное обрушение в местах, где обнаружены “козырьки” и трещины у бровок и на откосах;

- временное прекращение работ в котлованах и траншеях до осушения грунта при возникновении опасности обвала;

- местное уменьшение крутизны откоса на участках, где производство работ в котловане или траншее является неотложным;

- запрещение движения транспортных средств и механизмов в пределах призмы обрушения.

Разрабатывать без крепления переувлажненные песчаные, лессовидные и насыпные грунты запрещается.

При работе на откосах котлованов, траншей и насыпей глубиной (высотой) более 3 м и крутизной более 1:1, а при влажной поверхности откоса — более 1:2 рабочие должны пользоваться пре — дохранительными поясами, привязанными за надежные опоры.

При наступлении устойчивых заморозков откосы о чищ а — ют от камней во избежание их скатывания в котлованы и траншеи при оттепели.

Разработку котлованов и траншей в грунтах, насыщенных водой (плывунах), следует вести по индивидуальным проектам, предусматривающим безопасное ведение работ с помощью искусственного водопонижения, шпунтового крепления и других мер. Там, где разборка креплений может вызвать повреждение смежных сооружений, а также в грунтах, сыпучих и насыщенных водой, крепление частично или полностью может быть оставлено в грунте. Стенки котлованов и траншей, разрабатываемых землеройными машинами, крепят готовыми щитами, опускаемыми и раскрепляемыми сверху, не допуская рабочих в нераскрепленную часть.

Экскаваторы во время работы устанавливают на спланированной площадке и во избежание самопроизвольного перемещения закрепляют переносными типовыми упорами. Запреща — ется подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, камни и другие предметы. При работе экскаватора не разрешается:

- находиться рабочим под его ковшом или стрелой;

- проводить какие-либо работы со стороны забоя;

- пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Во время перерывов в работе независимо от их причин и продолжительности стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку ковша можно вести только в опущенном состоянии. При временном прекращении работ по отрывке траншей или при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен на расстояние не менее 2 м от края открытой траншеи. При этом необходимо подложить типовые упоры с обеих сторон гусениц или колес.

Путь, по которому передвигается экскаватор в пределах рабочей зоны, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами либо настилом из досок, брусьев или шпал. Во время движения одноковшового экскаватора стрелу его устанавливают строго по направле- нию хода, а ковш приподнимают над землей на 0,5—0,7 м.

В местах работы землеройных машин производство каких-либо работ и нахождение людей на путях движения этих машин не допускается.

Работа тракторных скреперов на уклонах более 10° запрещается. При подъеме и спуске по откосу груженых скреперов трактор должен двигаться по линии наибольшего ската.

Во избежание сползания или опрокидывания агрегата приближение тракторных скреперов (краем гусениц или колесами скрепера) к бровке выемки, траншеи, котлована на расстояние менее 0,5 м и к откосу свежеотсыпанной насыпи на расстояние менее 1 м не допускается.

Во время работы скрепера необходимо следить, чтобы сзади его не находились люди, т. к. из-под колес скрепера могут вылететь камни или комья земли, которые способны причинить увечье.

Предельные границы приближения бульдозера к бровке насыпей, траншей или котлованов должны быть обозначены. Выдвижение отвала бульдозера за бровку выемки или насыпи при сбросе грунта под откос запрещается.

Нельзя перемещать грунт бульдозером на подъем или под уклон круче 30е. При работе на крутых косогорах, высоких насыпях и при заглублении отвала во избежание опрокидывания и сползания нельзя делать резкие повороты. При остановке бульдозера отвал должен быть опущен на землю. Во время работы бульдозерист должен непрерывно наблюдать за отвалом. При продольном движении бульдозера по свеженасыпанному грунту во избежание его сползания под откос не разрешается приближаться к бровке ближе, чем на 1 м. При работе в темное время суток место проведения работ должно быть освещено. Перед засыпкой траншей, котлованов руководитель работ или бульдозерист обязан проверить, нет ли в них людей.

Выгрузка и раскладка трубофильтров, муфт и других материалов по фронту работ не должны создавать препятствий передвижению дреноукладочной машины и работников. Во время ее работы запрещается очищать бункер и конвейерные ленты, сходить с машины и садиться на нее.

Проезд и работа дреноукладочной и других машин под проводами высоковольтных линий разрешается, если расстояние между верхней точкой машины и ближайшим проводом действующей линии электропередачи будет составлять: при напряжении до 1 кВ — 1 м; 1—20 кВ — 2 м; 35—100 кВ — 3 м; 154—220 кВ — 4 м; 330 кВ — 5 м; 500 кВ — 6 м. В дождь работы под ЛЭП должны быть прекращены.

Проверку, очистку или ремонт закрытых дренажей в колодцах разрешается выполнять при соблюдении следующих требований:

- проводить осмотр или работы можно при наличии испытанной веревки для подъема рабочего, надежно закрепленной одним концом на люке, другим — на предохранительном поясе с лямками;

- опускаться в колодец в защитной одежде и обуви, в защитной каске и под постоянным наблюдением руководителя работ за работающим, находящимся на поверхности.

При появлении посторонних запахов газов работы следует немедленно прекратить и выйти на поверхность. Если работающий в колодце не может самостоятельно выбраться из колодца, его надо вытаскивать с помощью веревки.

Работы по снятию выступов и уполаживанию откосов скальных выемок, устройству водоотводов, ликвидации ледяных заторов, наледей вблизи искусственных сооружений, корчевка пней и валка деревьев могут быть выполнены с помощью взрыва. Решение о производстве взрывных работ должен принимать начальник ПЧ или его заместитель на основе результатов комиссионного осмотра места работ с участием мастера-взрывника и с учетом обеспечения безопасности движения поездов.

Содержание и ремонт земляного полотна и защитных сооружений на селеопасных участках должны осуществляться под наблюдением и руководством мастера по земляному полотну, мостового мастера или заместителя начальника ПЧ по инженерным сооружениям с соблюдением дополнительных мер безопасности, изложенных в инструкции по охране труда, утвержденной начальником ПЧ.

Для обеспечения эвакуации людей и техники, находящихся в опасной зоне при селевой угрозе, в ПЧ должны быть разработаны меры по спасательным действиям, включая устройство на крутых склонах указателей, трапов, лестниц и других устройств.

Ремонтно-восстановительные и очистные работы на селеопас- ных участках следует проводить, при благоприятных погодных условиях и при уверенности, что в верховьях этого водотока нет селеобразующих накоплений.

Содержание откосов земляного полотна на скально-обвальных участках железных дорог обеспечивается ПЧ при участии путеобследовательской станции по земляному полотну. Непосредственное выполнение работ по обследованию этих участков, удалению неустойчивых обломков скального грунта, укреплению скальных откосов возлагается на специализированные бригады верхолазов.