Правилами технической эксплуатации железных дорог Союза ССР установлен предельный зазор между остряком и рамным рельсом.

Превышение этого зазора может привести к набеганию колеса на остряк и сходу подвижной единицы.

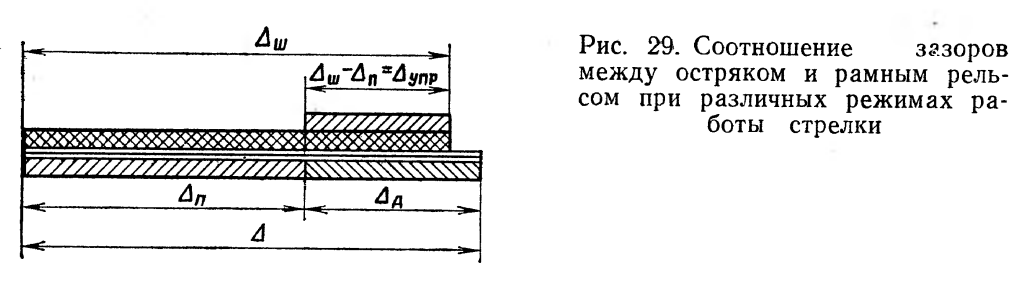

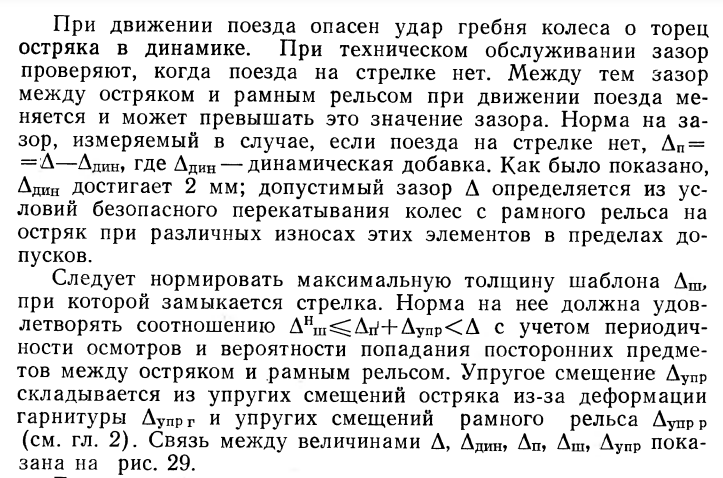

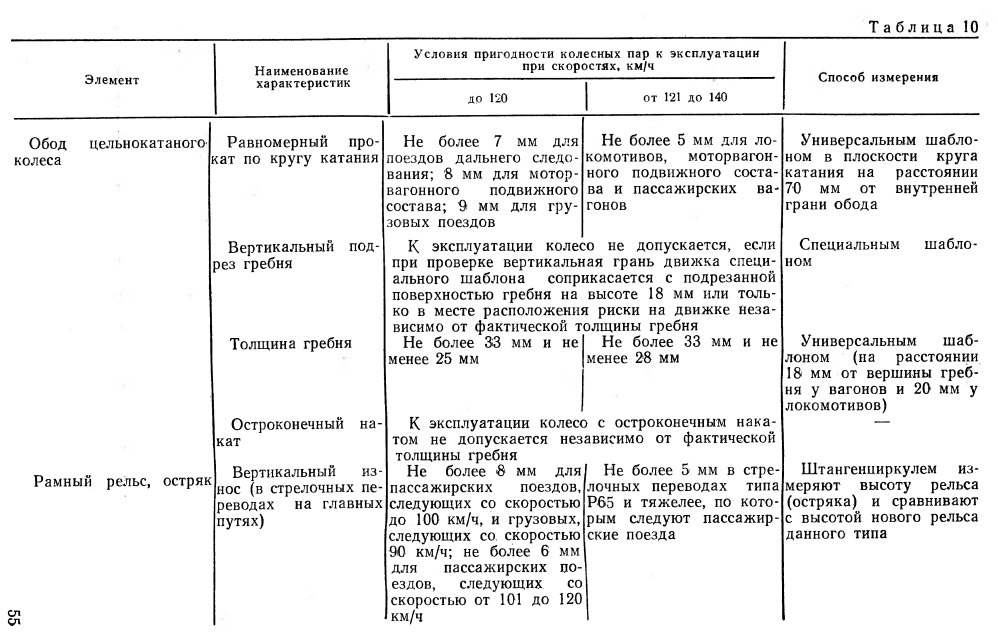

Допустимый зазор между прижатым остряком и рамным рельсом, геометрия профилей остряка и рельса обеспечивают плавное и безопасное перекатывание колеса с рамного рельса без ударов гребня обода колеса о торец остряка. В ПТЭ и других руководящих документах установлены допуски на износы обода колеса, рамного рельса и остряка, при которых не нарушаются условия безопасности движения поездов по стрелке (табл. 10). Значение Δ определено исходя из требования отсутствия удара колеса о торец остряка при неблагоприятных, но достаточно вероятных сочетаниях износа рамного рельса, обода колеса и остряка.

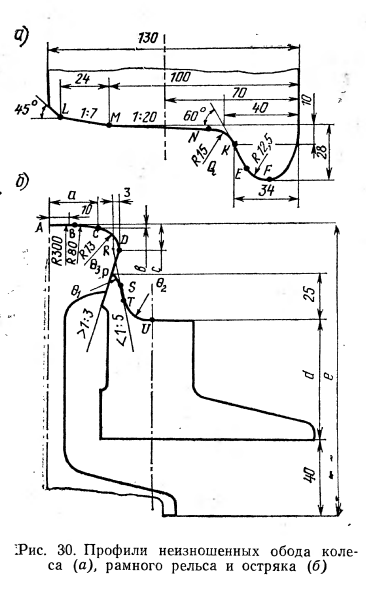

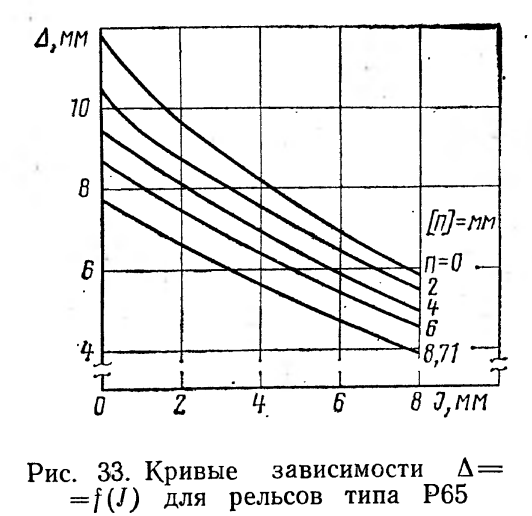

С помощью специально разработанной математической модели на ЭВМ был имитирован процесс перекатывания колеса с рамного рельса на остряк в зоне его торца. Эта модель позволила установить зависимость допустимого зазора Δ от ряда параметров: проката обода П, вертикального износа рамного рельса J и параметра приближения обода к рамному рельсу S, равного расстоянию между вертикальной осью симметрии рамного рельса и вертикальной линией обода, удаленной от внутренней грани обода на 80 мм.

Износ остряка в его торце не учитывался, поскольку наихудшим с точки зрения возможности контактирования с ободом является неизношенный остряк. Любой износ остряка уменьшает вероятность соприкосновения его торца с ободом.

Профили неизношенных обода колеса, рамного рельса и остряка показаны на рис. 30.

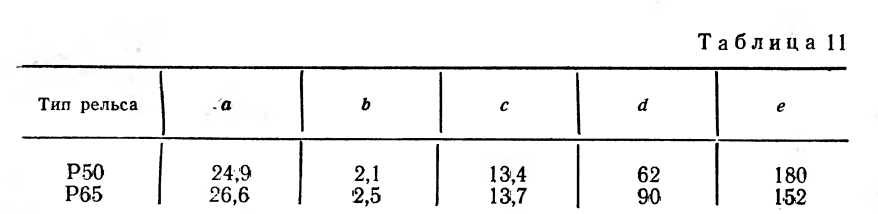

В табл. 11 приведены основные размеры рельса, мм, в зависимости от его типа.

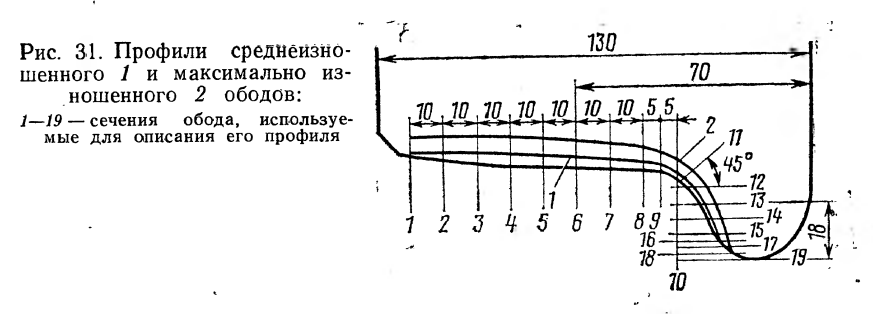

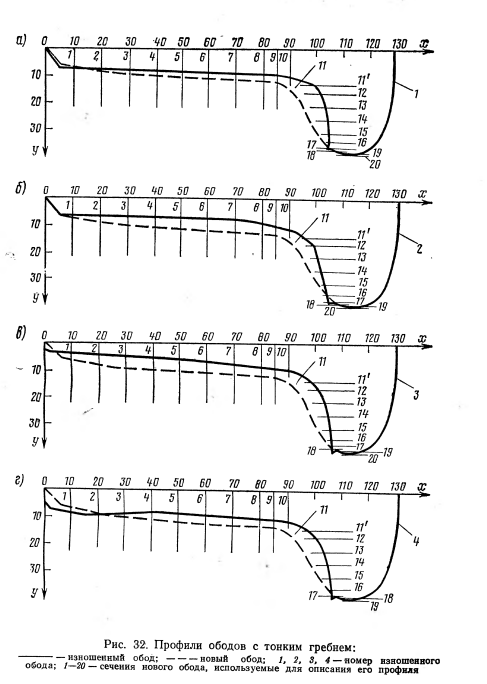

При описании изношенных профилей обода колеса использовали данные массового обмера колес, проведенных ВНИИ- ЖТом (рис. 31) [6]. Для учета влияния предельно изношенного гребня при моделировании дополнительно задавали ^четыре реальных профиля с тонким гребнем, износ которого развивался в направлении вертикального подреза и образования остроконечного наката (рис. 32,а — г).

Пределы изменения П и J соответствовали их допустимым значениям: П = 9 мм, J = 8 мм. При этом учитывался и некоторый боковой износ рамного рельса, при котором ухудшаются условия перекатывания. На практике боковой износ рамных рельсов в районе торца остряка почти не наблюдается, гораздо вероятнее образование наката на рамном рельсе.

По результатам моделирования были построены зависимости предельно допустимого зазора Δ от износа рамного рельса и обода колеса (рис. 33).

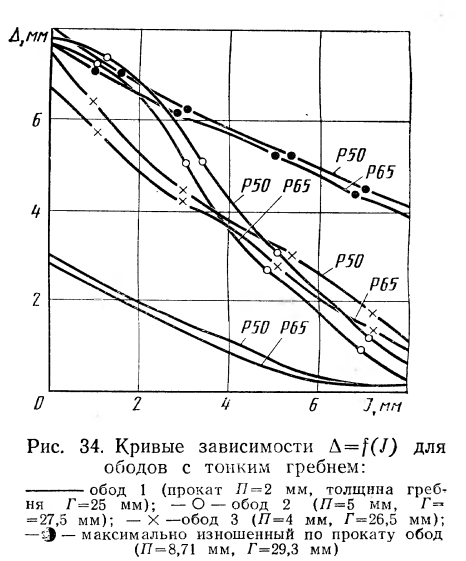

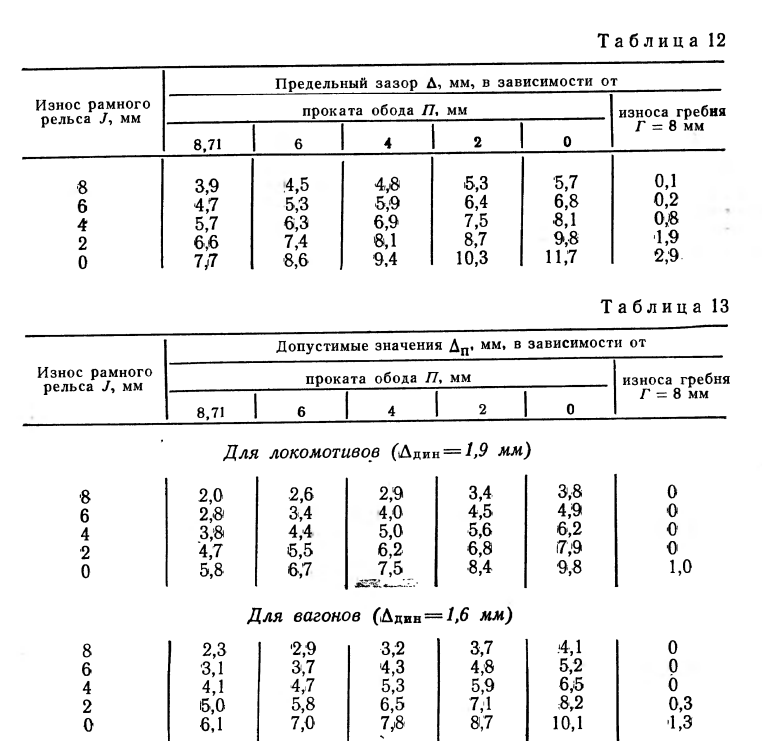

При отсутствии износа обода и рамного рельса на стрелочном переводе типа Р65 обод может касаться остряка только при зазоре Δ=11,9 мм (для рельсов типа Р50 зазор Δ = 12,1 мм). Максимально изношенный обод при максимальном износе рамного рельса типа Р65 может коснуться остряка, если он будет отставать на 3,9 мм (для рамного рельса типа Р50—на 4,1 мм), но особую опасность представляет обод, износ которого развивается в направлении вертикального подреза гребня (в том числе с остроконечным гребнем). В этом случае при любых износах рамного рельса значения Δ не превышают 4 мм, а наименьшее значение Δ = 0,1 мм (рис. 34). Оно соответствует максимальному износу рамного- рельса 7 = 8 мм.

В то же время многолетняя эксплуатация стрелок с допуском Δп = 4 мм показала, что этот допуск удовлетворяет требованиям безопасности движения поездов. Это означает, что ситуации, при которых совпадают несколько наихудших параметров П, J и S, практически не встречаются.

Анализ колесных пар, поступивших в ремонт в депо, и материала путеобследовательской лаборатории по вертикальному износу рамных рельсов показали, что за срок службы износ этих элементов не достигает максимальных значений, учтенных при моделировании. Как показывает .статистика, эти элементы выходят из строя по причинам усталости металла и дефектов контактного происхождения. Кроме того, примерно в 90% случаев колесная пара проследует стрелочный перевод так, что расстояние между рамным рельсом, к которому прижат остряк, и гребнем обода превышает 2,5 мм (это расстояние измеряется от крайней точки рамного рельса до гребня в сечении, удаленном от вершины гребня на 18 мм). И только в 10% случаев это расстояние оказывается меньшим 2,5 мм. Следовательно, случаи, когда обод максимально приближен к рамному рельсу, встречаются еще реже. Тем более редки случаи всползания гребня обода на остряк, для которых зазор Δ оказывается минимальным.

Это означает, что при обосновании нормы на допустимый зазор Δн недостаточно пользоваться полученными при моделировании минимальными значениями Δ, соответствующими максимальным износам обода и рамного рельса, а необходимо учесть вероятность событий, соответствующих критическим состояниям взаимодействующих элементов.

С учетом этого под предельно допустимым зазором Δ будем понимать такое его значение, при котором в течение срока службы стрелочного перевода математическое ожидание числа ударов обода в остряк в его торце при движении поезда по стрелке будет меньше 1, а вероятность этого события Р<1/N, где N — число циклов прохода колес по данному остряку в противошерстном направлении за срок службы данного перевода.

Число циклов можно оценить по данным пропущенного за срок службы стрелочного перевода тоннажа Т и среднесетевой нагрузки на ось q, т. е. N=Т/q.

При этом необходимо взять крайний случай — следование поездов по стрелке только в противошерстном направлении по одному из двух положений стрелки. Это вызвано тем, что такие передвижения довольно часты при эксплуатации стрелочных переводов.

Нормативным сроком службы стрелочных переводов типа Р65 является 300 млн. т, а стрелочных переводов типа Р50 — 230 млн. т пропущенного тоннажа.

Согласно данным ВНИИЖТа среднесегевая нагрузка на ось составляет 140 кН/ось. Таким образом за срок службы стрелочного перевода типа Р65 осуществляется до 21,4*106 циклов проезда колесных пар, а стрелочного перевода 59 типа Р50— до 16,4*106 циклов. Следовательно, вероятность удара обода в остряк на стрелочном переводе Р65 должна быть меньше Р=4,7 * 10-8, а на стрелочном переводе Р50—меньше Р=6,1 * 10-8. С учетом того, что для стрелочных переводов типа Р50 условия перекатывания колеса на остряк несколько лучше, чем для стрелочных переводов Р65, а требования ,к вероятности Р несколько слабее, дальнейшие расчеты приводятся для худшего варианта, т. е. для стрелочных переводов типа Р65.

Таким образом, допустимым зазором Δн можно считать такое его значение, при котором в пределах срока службы стрелочного перевода вероятность удара обода в остряк Р<4,7*10-8. Этот критерий подтверждается многолетним опытом эксплуатации стрелок и используется для обоснования норм на путейские параметры стрелочных переводов.

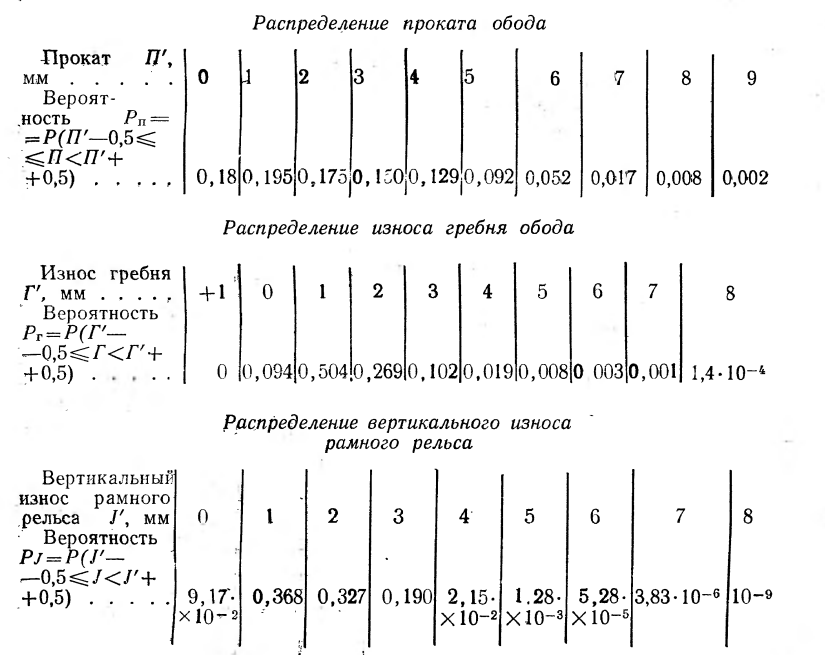

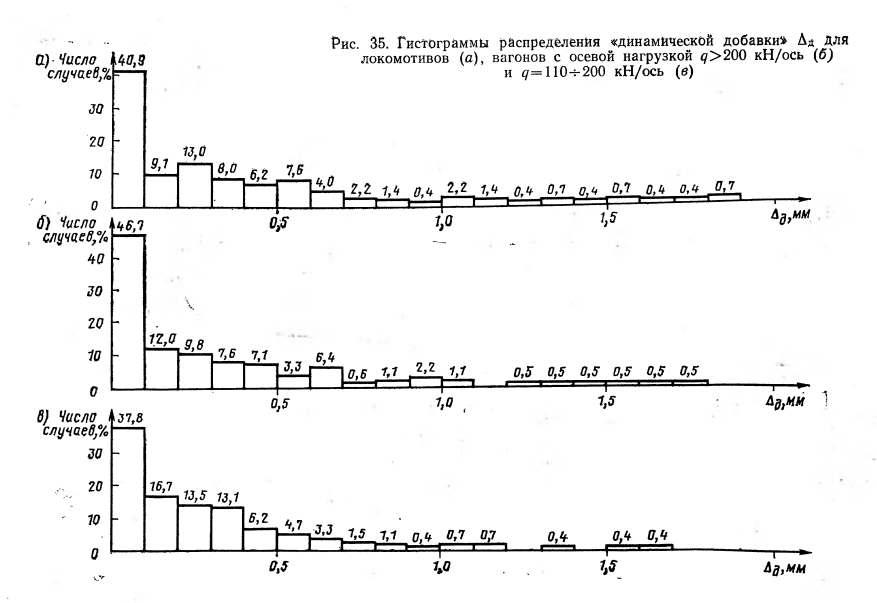

Расчет вероятности удара гребня обода в остряк с учетом распределений проката обода, износа гребня и рамного рельса, приведенных ниже, распределений предельного зазора Δп (см. рис. 17) и динамической добавки Δдин (рис. 35), а также данных табл. 12 и 13 позволили установить, что вероятность удара гребня обода о торец остряка не превышает Р = 4,7*10-8.

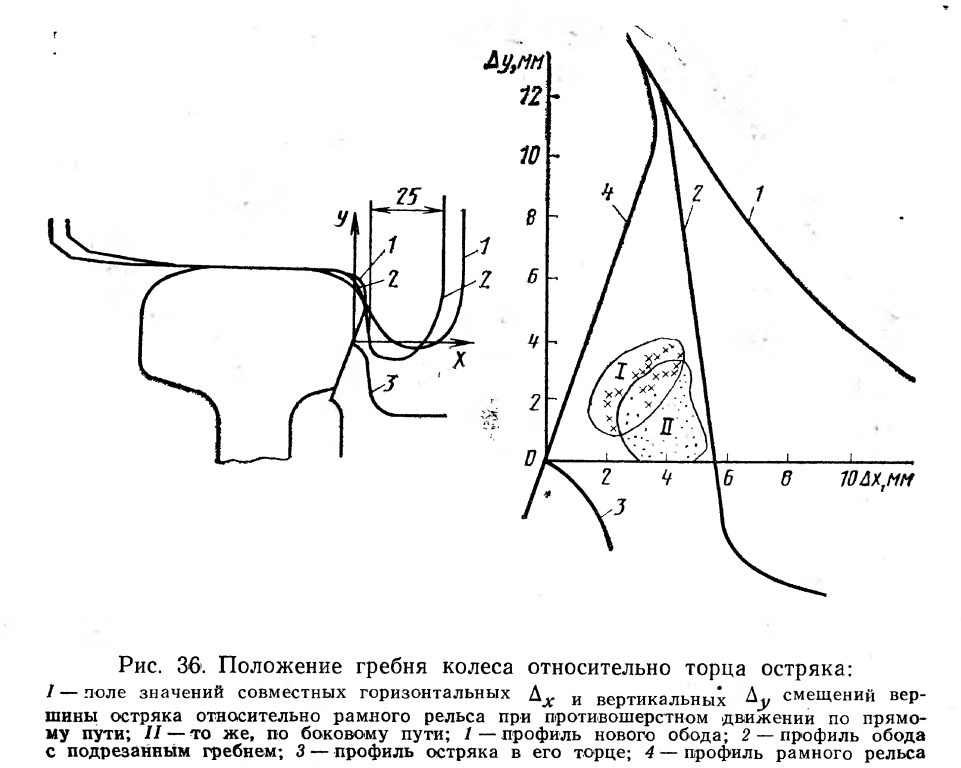

Подтверждением этого являются данные эксперимента (см. § 9). Во время его проведения был сделан анализ безопасности движения в противошерстном направлении по прямому и по боковому путям. На рис. 36 показаны профили нового обода 1 и обода с изношенным гребнем 2 при их крайнем приближении к рамному рельсу и нанесены поля наблюдавшихся в эксперименте точек нахождения вершины торца остряка наиболее удаленного от рамного рельса. Гребни колес не касались торца остряка. Касания не произошло бы даже для максимально изношенного гребня с наиболее неблагоприятным с точки зрения ударов о торец остряка видом износа — вертикальным подрезом гребня. Границы изношенного гребня и поля точек нахождения вершины торца остряка удалены друг от друга на 0,5 мм. Для гребня нового колеса это удаление равно 4 мм (измерено по кратчайшему расстоянию между границами гребня и поля точек).

Кроме геометрии перекатывания колеса с рамного рельса на остряк, при обосновании зазора нужно учитывать прочностные характеристики остряка. Изменение положения остряка относительно рамного рельса вызывает изменение траекторий движения колес подвижного состава при их прохождении через зону перекатывания на стрелке, что в свою очередь приводит к изменению динамических контактных сил в контакте «колесо — остряк» и напряженного состояния остряков. Для учета этого был проведен специальный эксперимент, который позволил установить влияние зазора на уровень контактных сил и напряжений в остряках.

Зазор, устанавливаемый при заездах испытательного поезда, соответствовал толщине шаблона Δш=1,2÷5,5 мм. В составе опытного поезда находились полувагоны с осевой нагрузкой до 250 кН/ось, а скорости движения были равны до 50 км/ч по боковому направлению перевода и 100 км/ч по прямому направлению перевода. Напряжения в криволинейном остряке составили 80—205 МПа при противошерстном движении экипажей и 64—178 МПа при пошерстном движении. При увеличений зазора возрастание напряжений от движения каждого экипажа не превышало 8 МПа. В прямом остряке напряжения достигали 68—122 МПа при противошерстном движении экипажей и 42—136 МПа — при пошерстном движении. При максимальном первоначальном зазоре 4 мм напряжения увеличивались до 6—16% от значений, соответствующих зазору 1,0 мм. Эти значения напряжений не превышают нормы 275 МПа.

Какой-либо четкой зависимости между уровнем сил давления колес на остряки и первоначальным зазором не наблюдалось. Общий уровень «динамических добавок» сил давления колес на остряки во всех исследованных вариантах не превышал того, что обычно наблюдается на стрелочных переводах того же типа и марки.