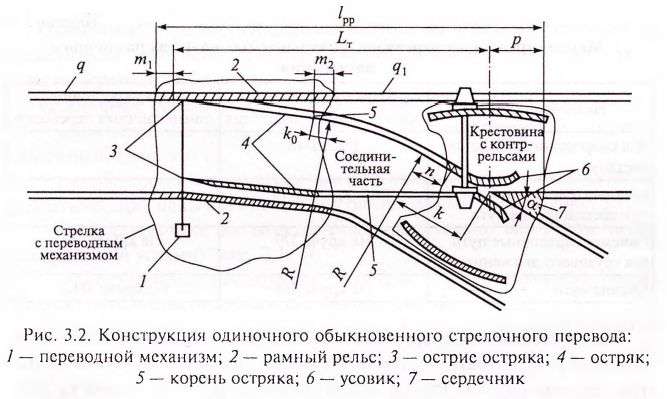

Главными элементами обыкновенного одиночного стрелочного перевода (рис. 3.2) являются: стрелка с переводным механизмом; острая крестовина с контррельсами; соединительная часть (между стрелкой и крестовиной); комплект переводных брусьев (или другое основание).

Основные элементы обыкновенного одиночного

стрелочного перевода

Стрелки отличаются друг от друга конструктивно и размерами рамных рельсов, остряков, комплектов корневых устройств, опорными и упорными устройствами, переводными механизмами, стрелочными тягами, скреплениями и другими деталями, а также наличием или отсутствием подуклонки рамных рельсов и остряков.

Рамные рельсы — конструктивные элементы стрелки — изготовляются из обычных путевых рельсов, но отличаются от них наличием в шейке дополнительных отверстий для прикрепления упорных накладок или болтов, которые служат для прикрепления рамного рельса к стрелочным башмакам, а также деталей для монтажа корневого устройства и деталей запорного и переводного механизмов. Они имеют различную форму в плане (один из рамных рельсов прямой, другой — криволинейный); отличаются подстрожкой боковой грани головки, что необходимо для укрытия начала остряка.

Число изгибов по длине рамного рельса и места их расположения определяются геометрической схемой стрелочного перевода. Один изгиб рамного рельса для укрытия острия прямого остряка от ударов гребней колес делают непосредственно перед острием остряка (на расстоянии 215 мм в переводах марки 1/18, 260 мм — марки 1/22 и 100 мм в переводах марок 1/11 и 1/9), другой — (только в стрелочных переводах марки 1/11) в конце строжки остряка, где головка остряка достигает своей полной ширины (на расстоянии 79 мм в стрелках типа Р65 и 89 мм — в стрелках Р50).

Далее в сторону корня остряка криволинейный рамный рельс в заводских условиях изгибают по ординатам через 1 м.

Различают передний д и задний д^ вылеты рамного рельса, представляющие расстояния от стыков рамного рельса соответственно до острия остряка и до его корня. Длина рамного рельса /рр в стрелочных переводах 12,5 м (переводы крутых марок) или 25 м (при пологих марках). К брусьям рамные рельсы крепятся с помощью стрелочных башмаков, которые состоят из подкладок, стрелочных подушек с пазухами для подошв рамных рельсов, и упорками с деталями скреплений.

Для обеспечения постоянства ширины колеи и неизменности взаимного положения левой и правой части стрелки устраивают разрезные связные полосы. В стрелочных переводах марок 1/9 и 1/11 таких полос три, в переводах марок 1/18 и 1/22 — пять-шесть.

Первая связная полоса размещена на первом флюгарочном брусе, следующие — в конце участка боковой строжки остряка, где находится зона наибольших ударов гребня колеса в криволинейный остряк.

Связные полосы или заводят под рамные рельсы или свариваю’!’ встык с подкладкой башмака; прикрепляют их к брусьям шурупами. В стрелках с электрической централизацией применяют разрезные связные полосы, обеспечивающие электрическую изоляцию между рельсовыми нитями стрелки.

Остряк стрелочного перевода — одна из частей стрелки, имеющая остроганную часть. Передний (острый) трием, задний — корневой частью (корнем).

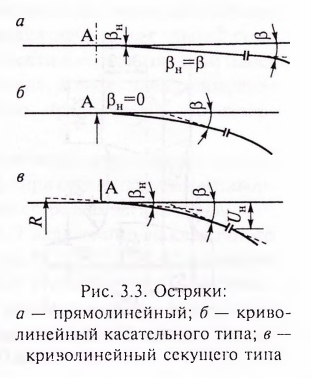

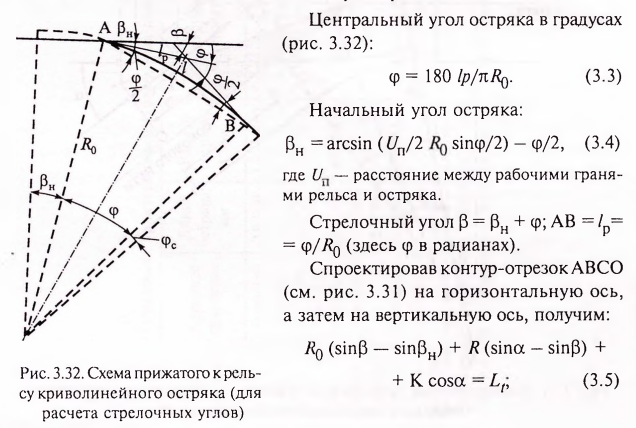

Различают остряки прямолинейные (рис. 3.3, а) и криволинейные касательного типа (рис. 3.3, б, в), которые примыкают к рамному рельсу под меньшим углом, и секущего типа (рис. 3.3, в). В остряке секущего типа его рабочий кант пересекает рабочий кант рамного рельса под углом Рн, который называется начальным углом остряка.

Угол Р, образованный рабочим кантом рамного рельса и касательной к рабочему канту остряка в его корне, называется стрелочным углом, который имеет небольшой размер от 1 до 2°.

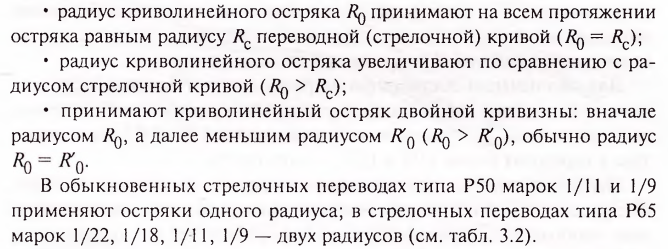

Остряки изготавливают из прокатного профиля специального ост- рякового рельса (ОР) пониженной по сравнению с рамным рельсом высоты (рис. 3.4).

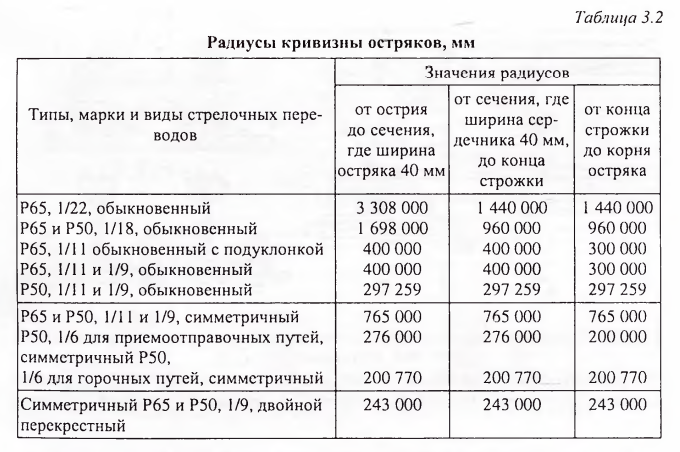

Рабочая грань криволинейных остряков в плане очерчивается кривой одного или двух радиусов (табл. 3.2). Радиус остряка выбирают одним из следующих способов:

В обыкновенных стрелочных переводах типа Р50 марок 1/11 и 1/9 применяют остряки одного радиуса; в стрелочных переводах типа Р65 марок 1/22, 1/18, 1/11, 1/9 — двух радиусов (см. табл. 3.2).

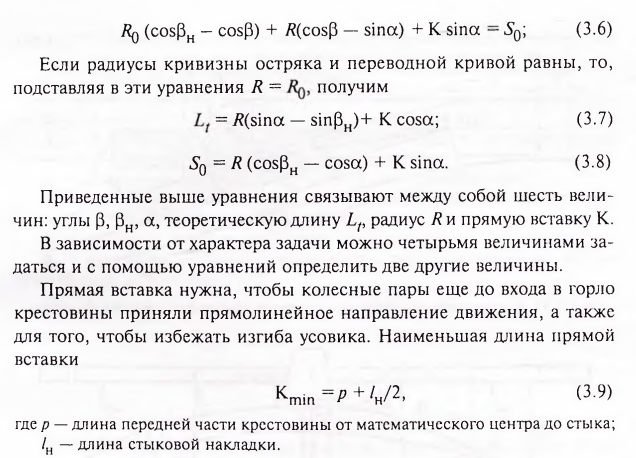

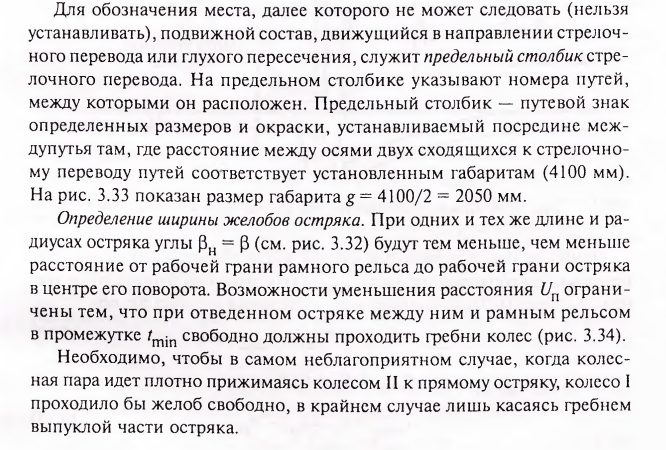

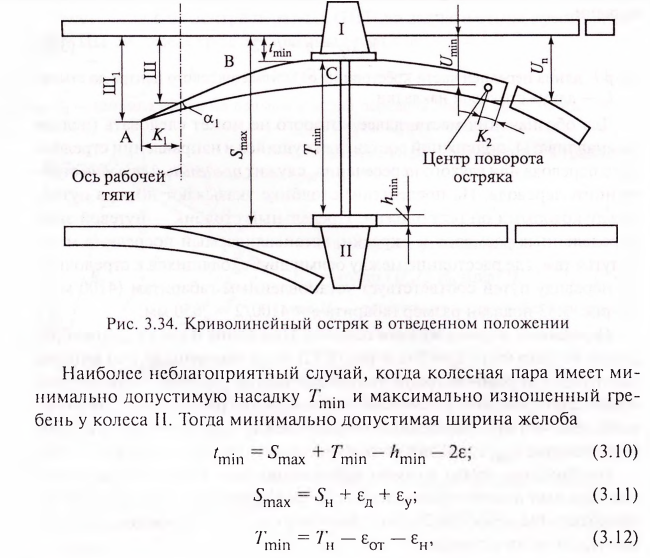

В стрелочных переводах марок 1/22 и 1/18, а также в переводе типа Р65 марки 1/11 с подуклонкой рельсовых нитей применяются длинные гибкие остряки, которые переводятся за счет их упругого изгиба.Шаг остряка — расстояние в свету на расчетном уровне между рамным рельсом и отведенным остряком (между рабочей гранью головки рамного рельса и нерабочей гранью остряка), измеряемое против первой стрелочной тяги. Шаг остряка должен быть не менее 147 мм. Современные приводы обеспечивают шаг остряка 152 мм. Расстояние между отведенным остряком и рамным рельсом должно обеспечивать проход колес без касания остряка. Для этого разность ширины колеи и желоба между остряком и рамным рельсом в конце строжки остряка не должна быть более 1458 мм.

Корневое устройство остряка в стрелке является одним из наиболее ответственных и сложных узлов. Оно предназначено для закрепления остряка в корне, обеспечения его подвижности в горизонтальной плоскости, неизменности ширины желоба в корне, а также для предохранения остряка от горизонтальных поперечных, продольных и вертикальных перемещений.

Корневую часть устраивают ввиде шкворневого или вкладышно-накла- дочного соединения, либо как обычный стык при гибких остряках. Шкворневое устройство встречается только в старых стрелках легких типов.

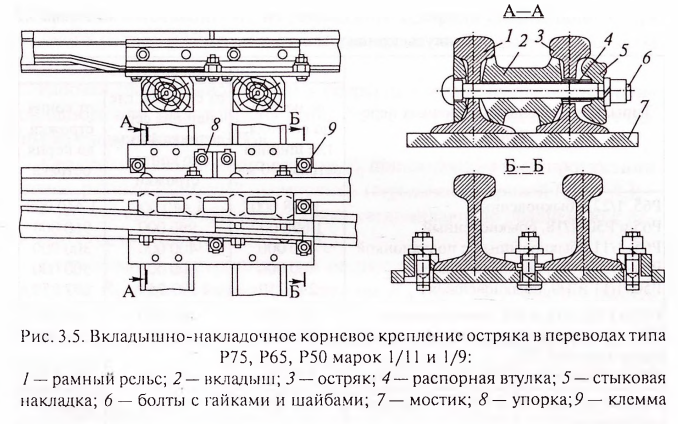

Корневое устройство марок 1/11 и 1/9 вкладышно-накладочного типа (рис. 3.5) применяют в стрелках типов Р75, Р65, Р50. Стык такого корневого устройства выполняют на весу и монтируют на мостике- лафете. Между закрепленным упоркой рамным рельсом и остряком с примыкающим к нему рельсом переводной кривой вставлен стальной вкладыш.

Со стороны оси пути остряк и примыкающий к нему рельс соединены четырехдырной накладкой, которая закреплена неподвижно и отогнута в середине в сторону оси пути. Между остряком и накладкой имеется зазор, допускающий поворот остряка и перевод его из одного положения в другое. Между накладкой и вкладышем (в шейке остряка) на первый от начала остряка болт надевают распорную втулку.

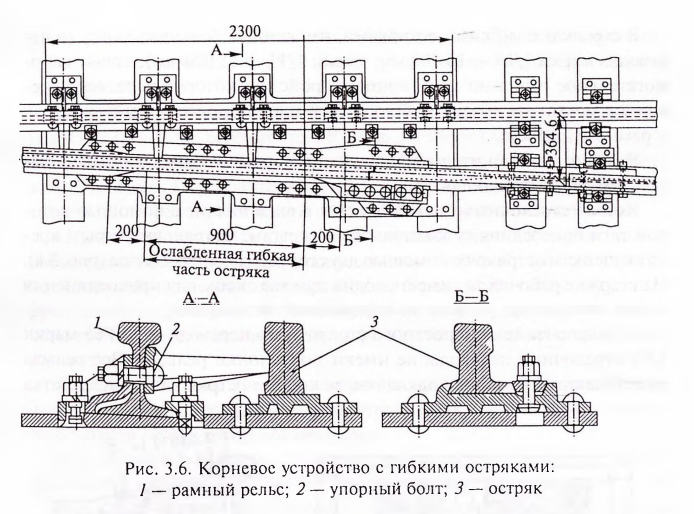

Корневое устройство в виде обычного стыка применяется при гибких остряках (рис. 3.6). Для повышения устойчивости остряков, обеспечения надежного плотного прилегания остряков в рабочем положении к рамным рельсам и упорным накладкам между остряками устраивают поперечные связи в виде тяг.

Тяги стрелочного перевода обеспечивают устойчивость остряков и плотное прилегание их в рабочем положении к рамным рельсам и упорным накладкам, необходимый для свободного прохода гребней колес желоб между рабочей гранью рамного рельса и нерабочей гранью остряка. Различают тяги стрелочные, переводные и соединительные (рис. 3.7).

По назначению тяги бывают рабочие и соединительные. При помощи рабочих тяг к острякам передаются переводные усилия для перевода остряков из одного положения в другое; при помощи соединительных тяг обеспечивается правильная форма остряков в плане.

Стрелочные тяги 1 связывают остряки, обеспечивая их правильное взаимное положение. Переводные тяги 3 служат для перевода остряков из одного положения в другое. Рычаги 5 и соединительная тяга 4 передают усилия от электропривода 6 (СП) ко второй переводной тяге 3, обеспечивая плотное прилегание остряков и электрический контроль этого прилегания.

В стрелочных переводах марок 1/9 и 1/11 две тяги — первая (рабочая) устанавливается на расстоянии 400 или 360 мм от острия остряка, вторая (соединительная) — в конце боковой строжки остряка.

В стрелках с гибкими остряками, имеющими большую длину (в переводах марки 1/18 — 15 500 мм; марки 1/11 — И ООО мм), ставят вспомогательное рычажно-шарнирное устройство, которое передает переводное усилие на вторую рабочую тягу, плотно прижимающую остряк к рамному рельсу.

Рабочие и соединительные тяги в стрелочных переводах пологих марок регулируемые по длине.

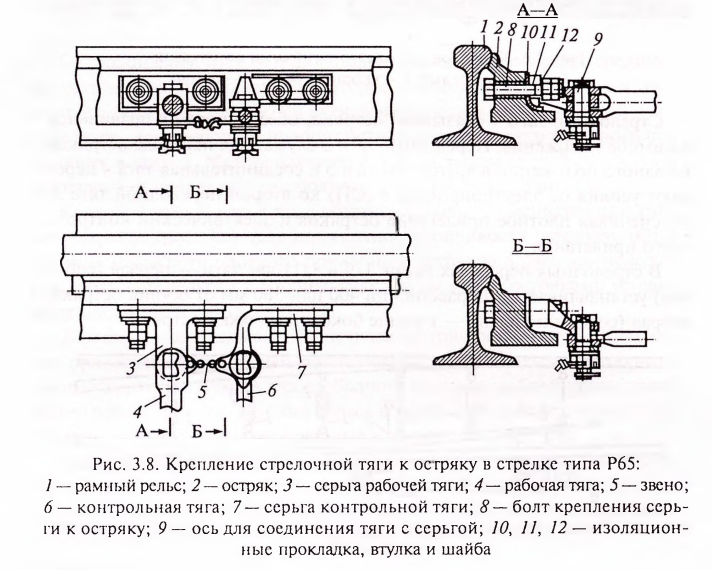

Концы стрелочных тяг выполнены в виде вилки, с помощью которой тяги присоединяют к остряковым серьгам. Остряковые серьги крепят к шейкам остряков с помощью двух горизонтальных болтов (рис. 3.8). На стержне рабочих тяг имеется одна или две скобы для присоединения к ним аппаратных тяг или тяг переводного механизма.

За исключением скоростного стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 стрелочные переводы не имеют подуклонки рельсов. Все рельсы укладывают на плоские подкладки, за корнем остряка из-за недостатка места — специальные двойные подкладки (от двух пар в симметричных стрелочных переводах типа Р50 марки 1/6 до 16 пар в переводах пологих марок).

В типовых переводах Р65 и Р50 марок 1/11 и 1/9 за корнем остряка укладывают соответственно по 8 и 9 пар двойных подкладок.

Переводные механизмы служат для перевода стрелок из одного положения в другое. Переводные механизмы либо включены в систему централизации стрелок, или являются устройствами ручного действия.

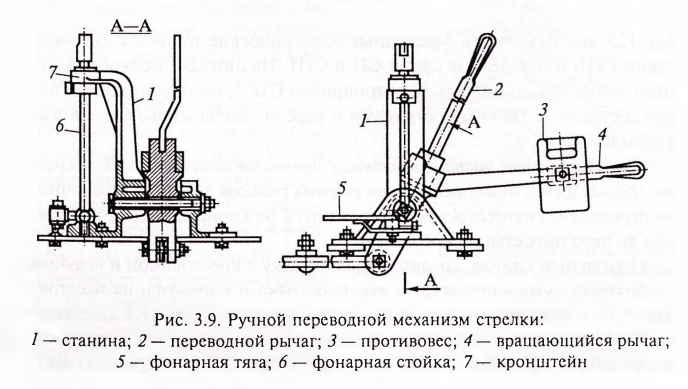

Переводной механизм ручного управления (рис. 3.9) представляет собой рычажное устройство, установленное с правой стороны по ходу поезда в противошерстном направлении. Кронштейн станины, в которую вставлена фонарная стойка, обращен в сторону крестовины, а рычаг с противовесом находится перед фонарной стойкой со стороны острия остряков.

Переводной механизм устанавливают так, чтобы вертикальное положение переводного рычага соответствовало среднему положению обоих остряков между рамными рельсами.

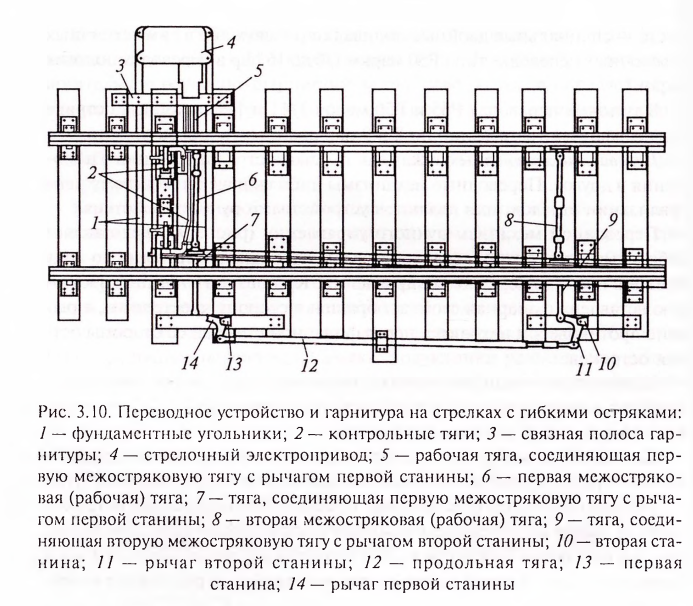

Для перевода, запирания и контроля положения остряков централизованных стрелок применяют стрелочные электрические приводы (рис. 3.10). Механизм привода обеспечивает при крайних положениях остряков плотное прилегание остряка к рамному рельсу, не допускает замыкания стрелки при зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом 4 мм и более, и отводит отжатый остряк от рамного рельса на расстояние не ме нее 125 мм. Различают стрелочные электрические приводы взрезные серии СПВ и невзрезные серии СП и СПГ. На линиях высокоскоростного движения применяют электропривод СП-3, обеспечивающий перевод стрелок с гибкими остряками и перевод подвижного сердечника крестовины.

Соединительная часть стрелочных переводов состоит из наружных рельсовых нитей от задних стыков рамных рельсов до конца стрелочного перевода и внутренних рельсовых нитей от корневых стыков остряков до передних стыков крестовин.

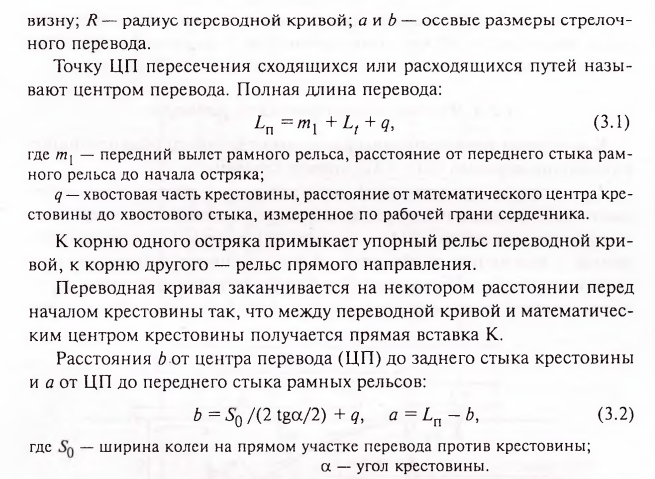

Переводная кривая, соединяющая стрелку с крестовиной и ведущая на боковой путь, начинается в корне остряка и кончается на расстоянии п (т.н. прямая вставка) перед математическим центром крестовины. Переводные кривые очерчены одним или несколькими радиусами; в стрелочных переводах марки 1/11 — радиусом 300 м, в переводах мар- 246

ки 1 /9 — радиусами 300 и 200 м, в симметричном переводе типа Р50 марки 1/9 — тремя радиусами 765, 500 и 400 м.

Ддя прикрепления рельсовых нитей к брусьям применяют 5 костылей. Раздельные промежуточные скрепления используют в стрелочных переводах типа Р65 марки 1/11 с подуклонкой и типа Р65 марки 1/18.

Переводные кривые, как правило, не имеют возвышения наружного рельса.

Наружную нить переводной кривой ставят по ординатам, измеряемым от рабочей грани наружного рельса прямого пути до рабочей грани наружного рельса бокового пути в точках через каждые 2 м, начиная от стыка корня остряка. Внутреннюю нить переводной кривой ставят по шаблону.

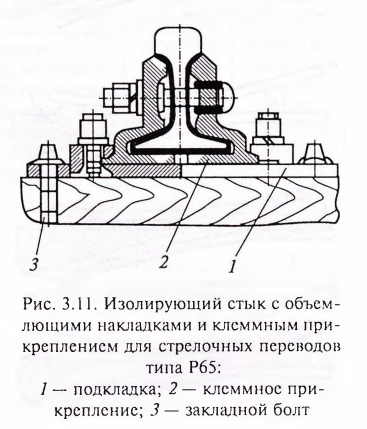

Изолирующие стыки применяют на стрелочных переводах разветвленных рельсовых цепях в пределах соединительных путей, а также на стыках, отделяющих стрелочный перевод от рельсовых цепей станции и перегона. Типовая конструкция изолирующего стыка имеет объемлющие металлические накладки, которые стягиваются шестью или четырьмя (рельсы Р65) стыковыми болтами. В стрелочных переводах с раздельным скреплением изолирующие стыки устраивают на специальных подкладках 1 с клеммами 2 и закладными болтами 3 (рис. 3.11).

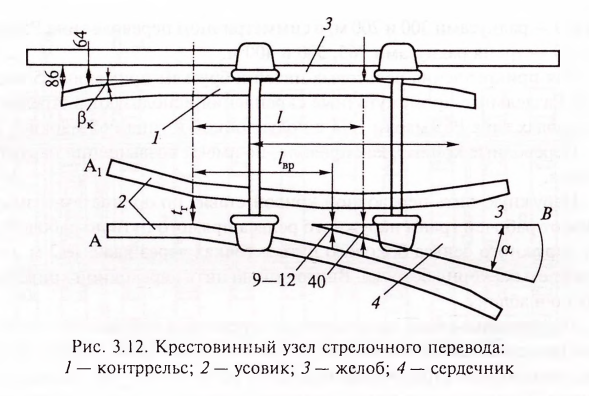

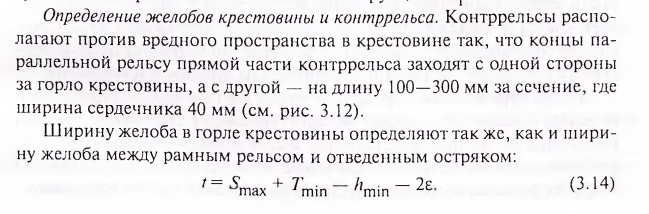

Крестовина — элемент комплекта крестовинного узла стрелочного перевода (рис. 3.12) или глухого пересечения, предназначенный для прохода гребней колес подвижного состава в местах пересечения двух рельсовых нитей в одном уровне. Крестовина состоит из сердечника, имеющего рабочие грани, двух усовиков 2, стыковых соединений и др. Угол ос, под которым пересекаются рабочие грани усовиков и сердечников, называются угло м крестовины. В зависимости от величины угла ос различают крестовины острые и тупые.

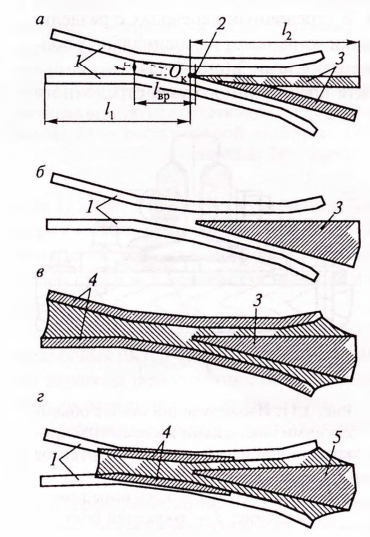

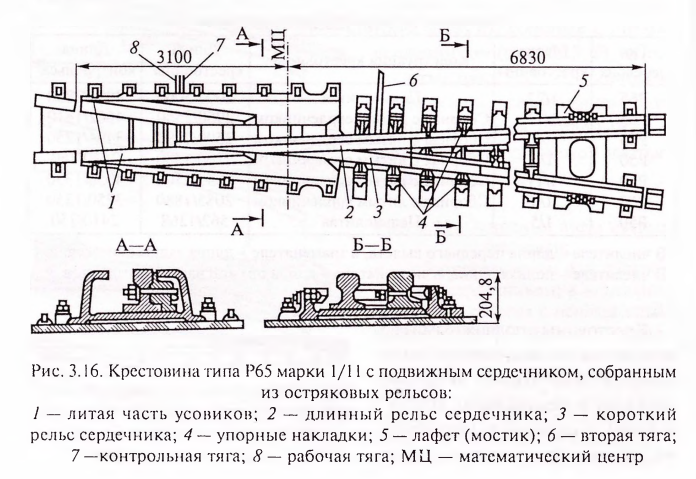

Крестовину острую применяют в стрелочных переводах, глухих пересечениях, перекрестных съездах и сплетениях путей. По конструкции острые крестовины подразделяют на: сборнорельсовые (рис. 3.13, а), сборные с литым сердечником (рис. 3.13, б), цельнолитые (рис. 3.13, в), сборные с неподвижным сердечником типа общей отливки сердечника с наиболее изнашиваемой частью усовиков (рис. 3.13, г).

Наибольшее распространение получили острые сборные крестовины без подвижных элементов с неподвижным сердечником типа общей отливки сердечника с наиболее изнашиваемой частью усовиков. В этих крестовинах (рис. 3.14) сердечник 3 и наиболее изнашиваемые части усовиков 7 составляют единую конструкцию (рис. 3.15), отлитую из высокомарганцовистой стали аустенитного класса (углерода 1,0—1,3 %, марганца 11,5—16,5 %, кремния 0,3—0,9 %).

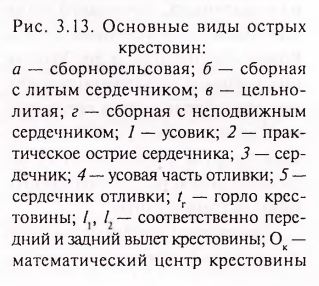

Основные размеры острых крестовин одиночных обыкновенных и симметричных стрелочных переводов колеи 1520 мм (в мм) приведены в табл. 3.3.

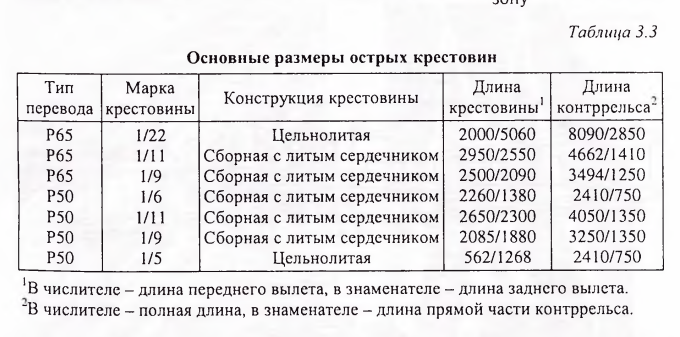

Крестовины с подвижными сердечниками из специальных Остряковых рельсов создают непрерывную зону перекатывания колеса с усовика на сердечник, ликвидируют вредное пространство, позволяют не ставить контррельсы (рис. 3.16). Перевод подвижного сердечника осуществляется дополнительным переводным механизмом, синхронно работающим с переводным механизмом стрелки.

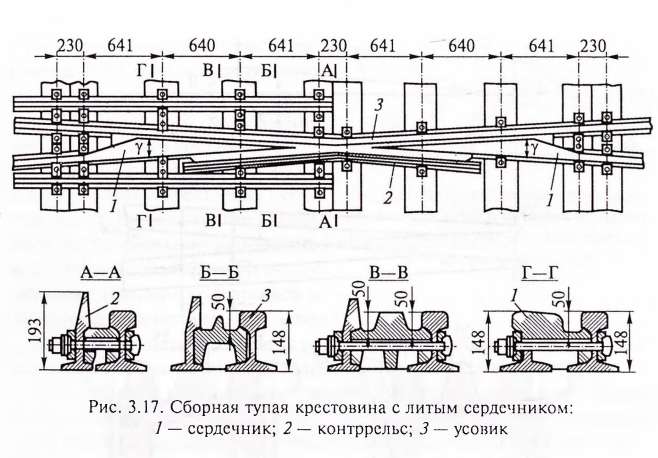

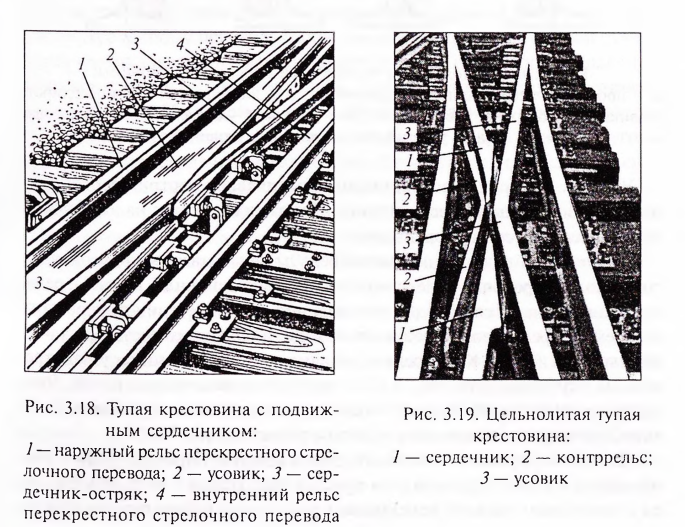

Крестовину тупую применяют в глухих пересечениях, перекрестных стрелочных переводах и перекрестных съездах. Различают тупые крестовины жесткие (рис. 3.17) и с подвижным сердечником (рис. 3.18). Жесткими бывают сборные и цельнолитые крестовины (рис. 3.19).

Точка пересечения рабочих кантов крестовины называется ее математическим центром, или математическим острием (см. рис. 3.12). П ракгическое острие имеет ширину 9— 12 мм. Самое узкое пространство между усовиками в месте их изгиба называется горлом крестовины /(. (см. рис. 3.13).

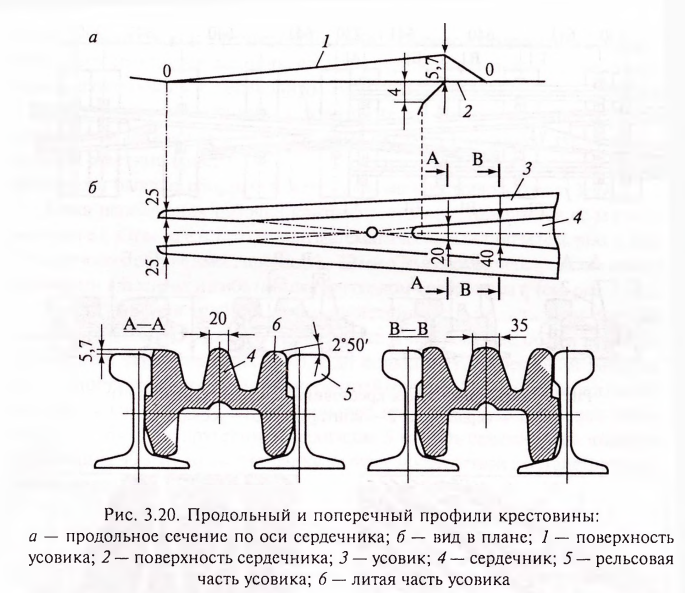

Для улучшения условий взаимодействия пути подвижного состава важно правильно подобрать поперечные и продольные очертания сердечников и усовиков (рис. 3.20). Для большинства крестовин рабочая поверхность усовиков имеет поперечный уклон Г.20. Сердечник в поперечном сечении имеет горизонтальную площадку, переходящую к боковым граням с закруглением радиусом 5 мм. От сечения, где ширина сердечника 40 мм, до хвоста радиусы этих закруглений постепенно увеличиваются до 13—15 мм.

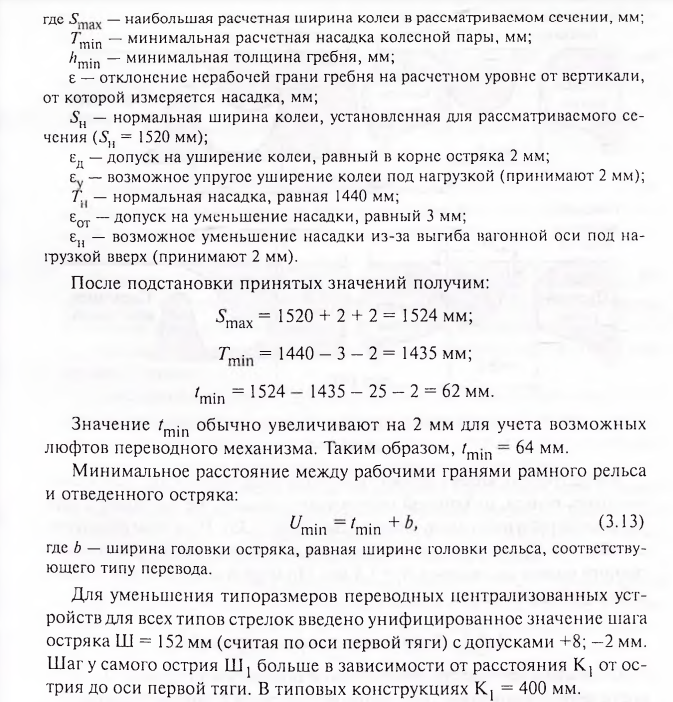

Участок от горла крестовины до практического острия сердечника называется вредным пространством. Направление колес на этом участке осуществляется контррельсами.

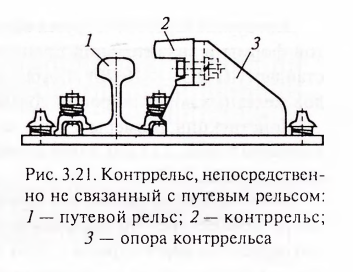

Контррельсы — дополнительные рельсы, укладываемые внутри рельсовой колеи стрелочного перевода параллельно основным путевым рельсам. Контррельсы служат для направления и ограничения поперечного смещения в рельсовой колее колесных пар подвижного состава, а также уменьшения износа. Контррельсы укладывают в крестовинных узлах стрелочных переводов (см. рис. 3.12) и в глухих пересечениях путей. Внедряются конструкции крестовинного узла стрелочных переводов, в которой контррельс не связан с путевым рельсом (рис. 3.21). Длина контррельса зависит от длины вредного пространства и увеличивается с уменьшением угла крестовины. Прямая часть контррельса с некоторым запасом перекрывает расстояние между горлом крестовины и сечением, где ширина сердечника 40 мм. Концы полого контррельса отогнуты, что обеспечивает плавное, без толков направление колес подвижного состава.

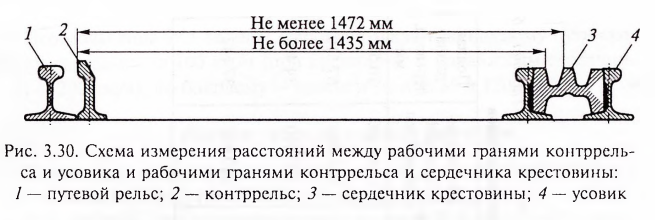

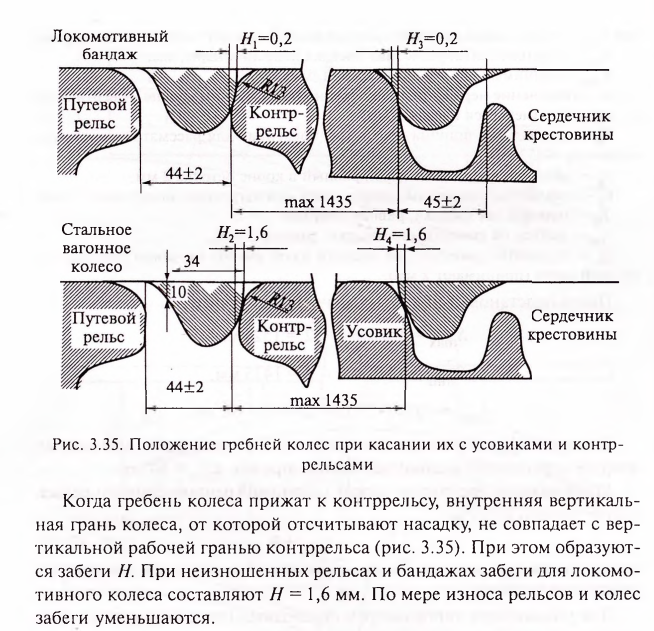

Для обеспечения безопасности прохода колес по крестовине необходимо, чтобы расстояние между рабочими гранями контррельса и усо- вика было не более 1435 мм, а между рабочими гранями контррельса и сердечника крестовины — не менее

По конструкции крестовины разделяются на две основные группы: без подвижных элементов и с подвижными элементами.

Крестовины с подвижным сердечником, изготовленным из специальных остряковых рельсов, обеспечивают непрерывность рельсовой колеи в зоне перекатывания колеса с усовика на сердечник. Такие крестовины позволяют реализовать перегонные скорости движения поездов по стрелочному переводу. Такие крестовины имеют в единой отливке два усовика из высокомарганцовистой стали. Подвижный сердечник состоит из двух ветвей разной длины, которые изготовлены из остряковых рельсов ОР65 массой 83,8 кг/м. Ветви сердечника у острия соединены шестью горизонтальными болтами. Для закрепления от угона длинной ветви сердечника устанавливают вертикальные болты и специальные клеммы на предкорневом мостике.

Усовая часть крестовины с подвижным сердечником типа Р65 марки 1/11 (см. рис. 3.16) цельнолитая, подвижной сердечник выполнен сборным из остряковых рельсов ОР65. Длинный и короткий рельсы соединены скользящим сочленением с относительным продольным перемещением 7-8 мм. Продольное перемещение рельсов сердечника происходит в пределах зазора в болтовом соединении (скользящий стык), перевод сердечника осуществляется переводным механизмом. В крестовинах с подвижным сердечником контррельсы не устраивают.

Подрельсовое основание — переводные брусья, на которых монтируют металлические части стрелочного перевода, составляю единую конструкцию. Переводные брусья воспринимают давление от колес подвижного состава через металлические части и передают эти давления на балластный слой.

Деревянные переводные брусья обладают большой упругостью, простотой формы и значительной прочностью. Их параметры соответствуют стандарту (ГОСТ 8816-70) «Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи».

Конструкция, размеры и типы деревянных переводных брусьев представлены в табл. 2.11 (см. главу 2 учебника); комплекты переводных брусьев — в табл. 2.12.

Железобетонные переводные брусья армированы напряженной проволокой периодического профиля диаметром до 5 мм. На сети российских железных дорог страны к 2007 г. было уложено более 12 тыс. стрелочных переводов на железобетонных брусьях.

Переводные брусья размещаются в соответствии с эпюрой стрелочного перевода. Положение переводных брусьев определяется местом расположения стыков рамных рельсов, в корне остряков и на протяжении соединительных путей, начала и конца крестовины. Под сердечником крестовины один из брусьев укладывают так, чтобы его ось совпала с сечением, где ширина сердечника 30 мм. Расстояние между осями остальных брусьев однообразно: под стрелкой и крестовиной — 0,85— 0,95 расстояния между осями шпал на примыкающих путях; на соединительных путях — 0,95—1,0 этого же расстояния.

При преимущественном движении поездов по прямому пути брусья раскладываются перпендикулярно оси прямого пути. При преимущественном движении по боковому пути — от начала остряка до центра перевода перпендикулярно оси прямого пути, а под крестовиной — перпендикулярно биссектрисе угла крестовины (от центра перевода 8—10 брусьев постепенно поворачиваются от центра перевода по направлению к крестовине).

Концы переводных брусьев по прямому пути выравнивают по шнуру, обеспечивая расстояние от рабочей грани головки рамного рельса 615 мм.

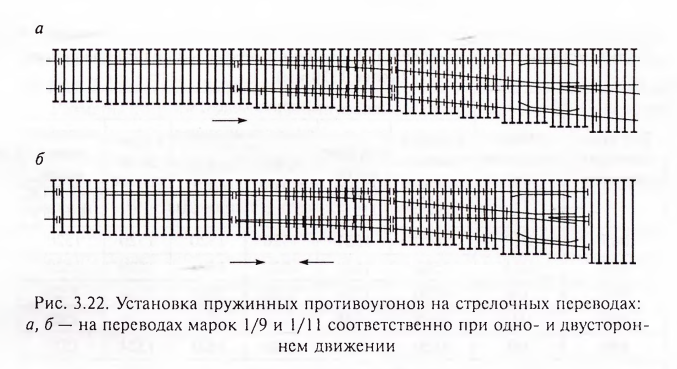

Закрепление стрелочных переводов от угона при деревянных брусьях осуществляют пружинными противоугонами (рис. 3.22). На стрелочных переводах марок 1/9 и 1/11, примыкающих к приемоотправочным, подгорочным, горочным и сортировочным путям, устанавливают по 44 пары противоугонов; на стрелочных переводах марки 1/18 при одностороннем движении — 56 пар, а при двустороннем — 66 пар противоугонов.

Нормы устройства и содержания стрелочных переводов

Нормы устройства и содержания по основным параметрам стрелочных переводов установлены соответствующими нормативными документами. Состояние стрелочных переводов и соблюдение нормативов проверяют работники дистанции пути, а при проведении месячных комиссионных осмотров на станциях — комиссии в составе работников станции, дистанций пути, контактной сети, сигнализации и связи.

Проверки состояния стрелочных переводов включают:

- наружный осмотр элементов стрелочного перевода (в том числе и при прохождении по нему подвижного состава);

- комплекс выполняемых в определенной последовательности измерений (плотности прилегания остряков к рамным рельсам и упорным накладкам, опирания рамных рельсов, остряков и крестовин на опорные подушки и подкладки без зазоров, установленных размеров ширины колеи и желобов, уплотнения балласта в зоне брусьев и расположение их по эпюре и т.п.).

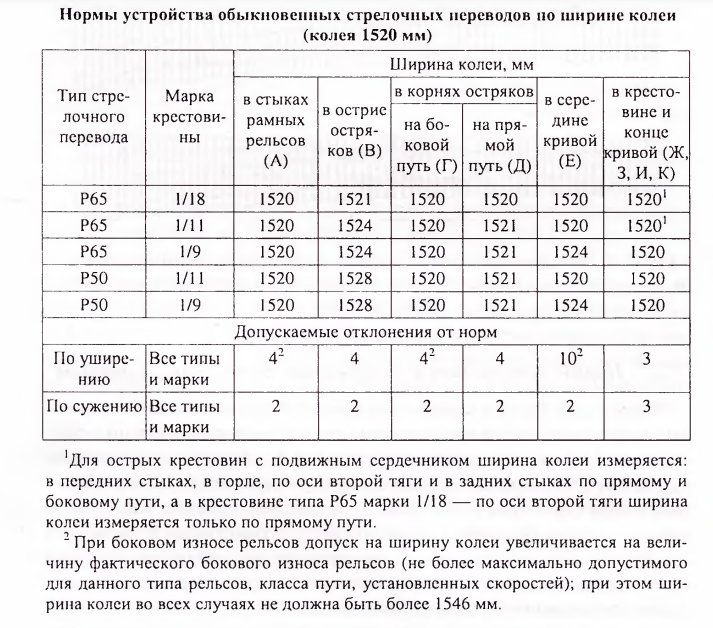

Места контрольных измерений ширины колеи на обыкновенном стрелочном переводе показаны буквами на рис. 3.23. Ширина колеи стрелочных переводов должна соответствовать установленным нормам, значения которых приведены в табл. 3.4.

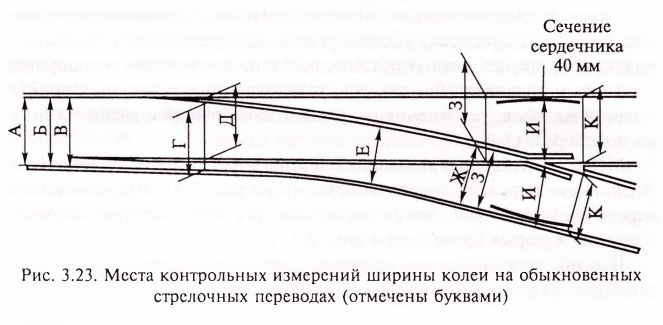

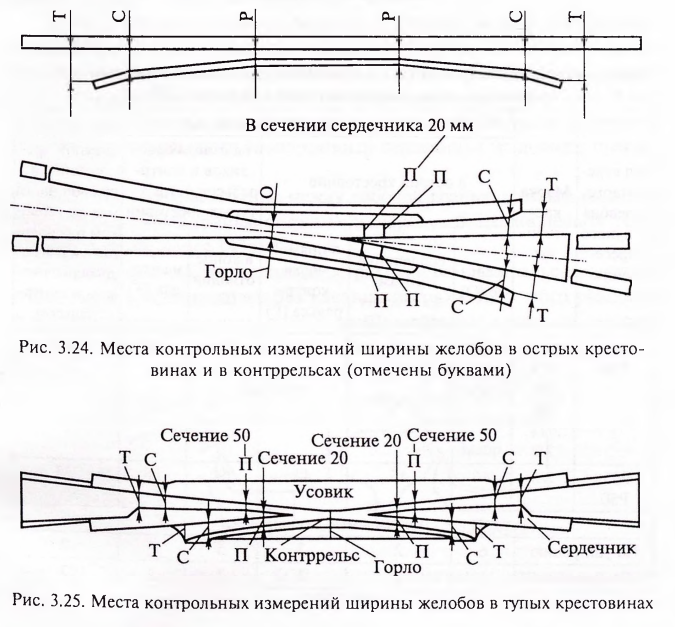

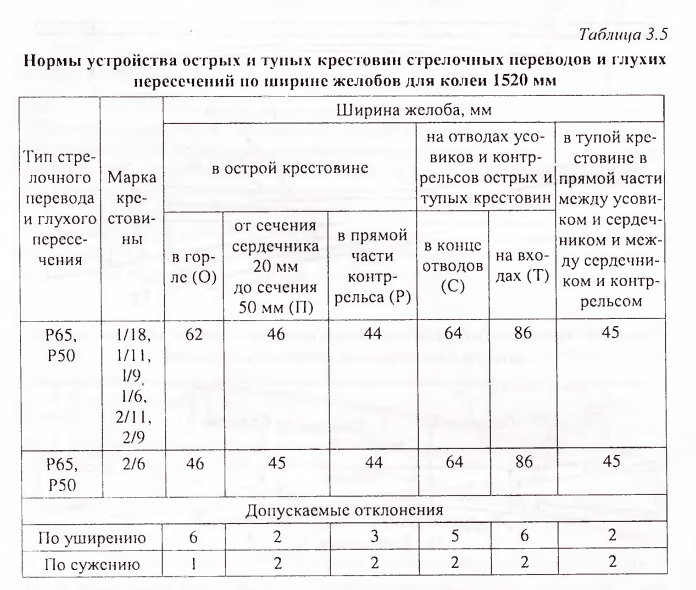

При проверке стрелочных переводов измеряют ширину желобов в крестовинах, на отводах усовиков и на контррельсах.

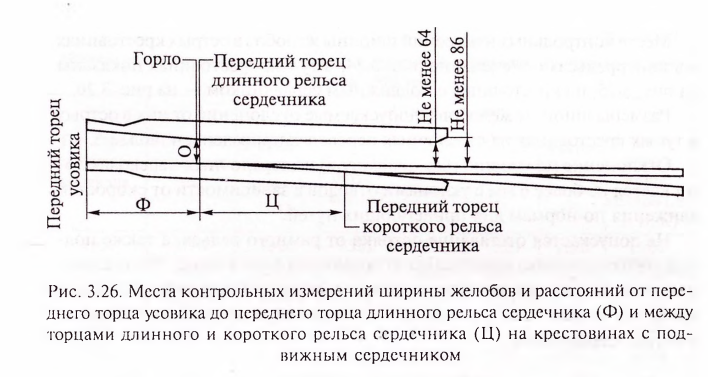

Места контрольных измерений ширины желобов в острых крестовинах и в контррельсах отмечены на рис. 3.24; в тупых крестовинах показаны на рис. 3.25; на крестовинах с подвижным сердечником — на рис. 3.26.

Размеры ширины желобов и допускаемые отклонения от них в острых и тупых крестовинах на стрелочных переводах приведены в табл. 3.5.

Отклонение по уровню (без перекосов) на стрелочных переводах допускается не более 6 мм с уклонами отводов в зависимости от скоростей движения по нормам для прилегающих путей.

Не допускается отставание остряка от рамного рельса, а также подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более. Это отставание измеряется у остряка или подвижного сердечника тупой крестовины напротив первой тяги, а у подвижного сердечника острой крестовины — в острие сердечника.

Плотность прижатия сердечника к усовику у крестовин с подвижным сердечником проверяют при закладке шаблона толщиной 4 мм, запирание усовика — при закладке шаблона толщиной 2 мм.

Просвет между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка или подвижного (поворотного) сердечника допускают не более 2 мм.

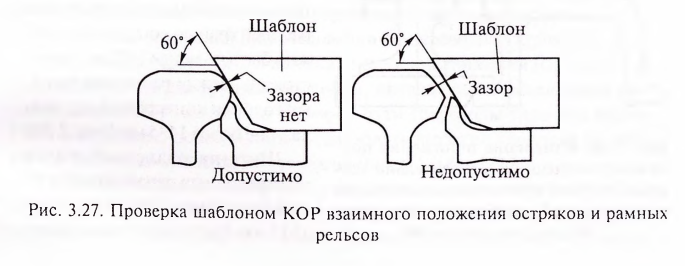

Взаимное положение остряков и рамных рельсов контролируют шаблоном КОР — «Контроль остряка и рамного рельса» (рис. 3.27). Измерение производится в двух контрольных точках: в острие остряка и на расстоянии 350 мм от острия для стрелок марки 1/18; 200 мм — для обыкновенных и симметричных стрелок марок 1/11 и 1/9; 120 мм — для симметричных стрелок марки 1/6 и перекрестных переводов марки 1/9.

Зазор между подошвой остряка (подвижного сердечника) и подушкой в пределах участка прилегания к рамному рельсу (усовику) допускается не более 1 мм, а вне пределов — 2 мм.

Не допускается отставание остряка от рамного рельса, подвижного (поворотного) сердечника крестовины от усовика, измеряемое в зоне остряка или подвижного сердечника тупой крестовины против первой тяги, а у сердечника острой крестовины в острие сердечника — на 4 мм и более. Просвет между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка или подвижного (поворотного) сердечника не должен превышать 2 мм.

Шаг остряка (расстояние между рабочей гранью головки рамного рельса и нерабочей гранью остряка), измеряемый против первой тяги, должен быть не менее 147 мм.

Расстояние между отведенным остряком и рамным рельсом должно обеспечивать проход колес без касания остряка. Для этого разность ширины колеи и величины желоба между остряком и рамным рельсом в конце строжки остряка не должна быть более 1458 мм.

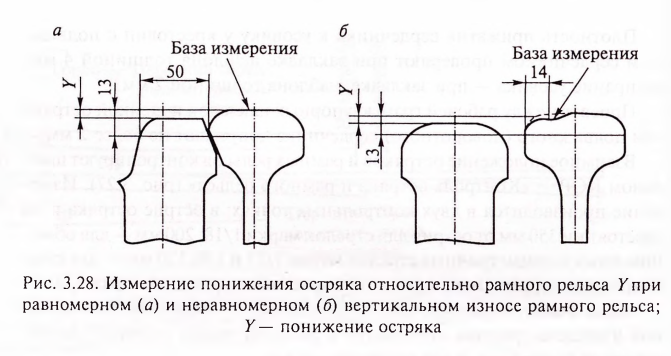

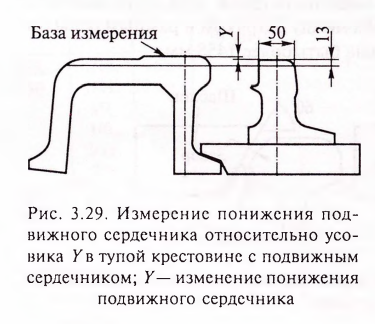

Понижение остряка относительно рамного рельса проверяют там, где ширина головки остряка 50 мм и более (рис. 3.28). Оно должно быть менее 2 мм. Измерение понижения подвижного сердечника тупых крестовин относительно усовика показано на рис. 3.29.

Проверка переводных кривых на стрелочных переводах производится по ординатам. Ординаты переводной кривой измеряют от внутренней грани наружного рельса прямого направления до внутренней грани упорной нити переводной кривой. Отклонение от них допускается не более 2 мм в сторону увеличения и 10 мм в сторону уменьшения, причем разность отклонении в смежных точках не должна превышать 2 мм. При наличии бокового износа рельсов разрешается содержать ординаты меньшими на величину бокового износа, но не менее 5 мм.

Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью контррельсадол- жно быть не менее 1472 мм, а расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика — не более 1435 мм (рис. 3.30). Ширина рельсовой колеи на стрелочных переводах не должна быть более 1546 мм и менее 1512 мм. Если на стрелочном переводе обнаружены зазоры между рельсами и подкладками, при которых подошва рельса оказывается выше реборд подкладки, скорость движения поездов уменьшается:

- при выходе подошвы рельса из реборд подкладок на трех шпалах или переводных брусьях подряд — до 60 км/ч на прямых участках (исключая подходы к мостам и тоннелям);

- до 25 км/ч на кривых участках пути, а также на прямых участках пути на подходах к мостам и тоннелям протяжением по 200 м при длине мостов и тоннелей;

- от 25 до 100 м и по 500 м при длине мостов и тоннелей более 100 м;

- на четырех шпалах или брусьях — до 40 км/ч на прямых;

- на кривых, а также на прямых участках пути на подходах к мостам и тоннелям — движение поездов закрывается;

- на пяти шпалах и брусьях — движение поездов закрывается во всех случаях.

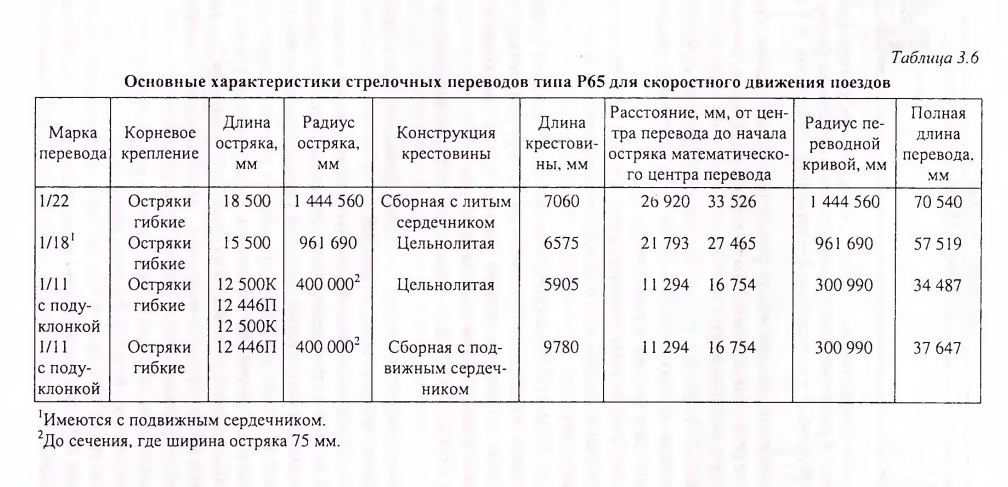

Основные характеристики стрелочных переводов для скоростного движения поездов приведены в табл. 3.6.

Скорости движения по стрелочным переводам (глухим пересечениям) определяют, исходя из требований обеспечения их прочности, устойчивости, непревышения допустимых значений ударно-динамического воздействия гребней колес на элементы стрелочного перевода, непогашенного центробежного ускорения при следовании по переводной кривой и т.п.

Стрелочные переводы для высоких скоростей движения (см. табл. 3.6) подразделяют на две группы: переводы, позволяющие реализовать высокие скорости движения по прямому пути (переводы типа Р65 марки 1/11) и переводы, позволяющие реализовать высокие скорости по обоим путям (переводы типа Р65 пологих марок 1/18 и 1/22). Переводы типа Р65 марки 1/11 с жесткой цельнолитой крестовиной допускают по прямому пути скорости движения до 160 км/ч (при крестовине с подвижным сердечником — 200 км/ч), по боковому — 50 км/ч.

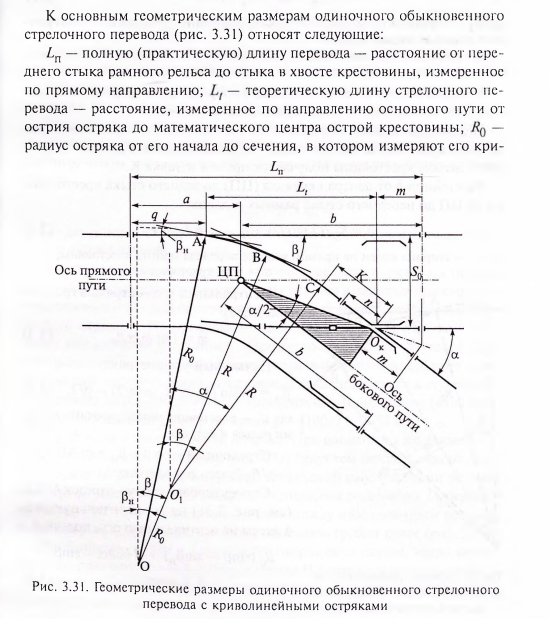

Расчет геометрических размеров

Эпюра стрелочного перевода

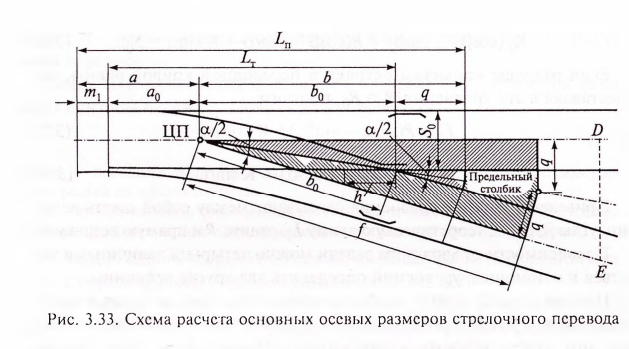

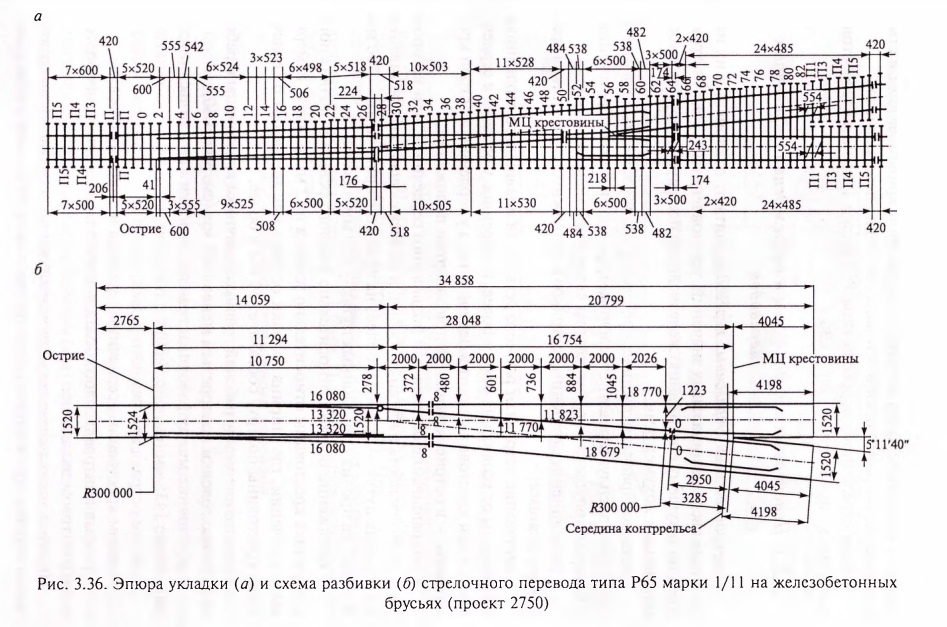

Основным документом для разбивки стрелочного перевода на местности является его эпюра, состоящая из трех частей: эпюры укладки брусьев, схемы разбивки перевода с указанием его параметров и размеров, а также спецификации, содержащей размеры, число и массу рельсов, брусьев и скреплений, не входящих в комплекты стрелки и крестовины.

Эпюра стрелочного перевода — схема расположения стрелочного перевода в плане, на которой указаны: раскладка стрелочных брусьев; положение центра перевода; размеры (мм) перевода и его частей. На эпюре показаны также теоретическая и практическая длина, длины рамных и других рельсов, остряков, передней и хвостовой частей крестовины, 268 радиусы криволинейного остряка и переводной кривой, зазоры в стыках рельсов, ширина колеи в основных сечениях перевода и т.п.

Эпюра стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях приведена на рис. 3.36.

Неисправности, дефекты и повреждения стрелочных

переводов

Неисправностями стрелочных переводов считают отклонения их параметров сверх номинальных значений, установленных ПТЭ, Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути и другими нормативными документами.

Согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог РФ запрещено эксплуатировать стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых допущена хотя бы одна из следующих неисправностей:

- разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с тягами;

- отставание остряка от рамного рельса или подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более, измеренное у остряка и сердечника тупой крестовины против первой тяги, а у сердечника острой крестовины — в острие сердечника при запертом положении;

- выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при котором создается опасность набегания гребня, и во всех случаях выкрашивание на главных путях — 200 мм и более, на приемоотправочных — 300 мм и более, на прочих станционных путях — 400 мм и более;

- понижение остряка относительно рамного рельса и подвижного сердечника крестовины относительно усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка или подвижного сердечника крестовины поверху составляет 50 мм и более;

- расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм (см. рис. 3.30);

- расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм (см. рис. 3.30);

- излом остряка или рамного рельса;

- излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);

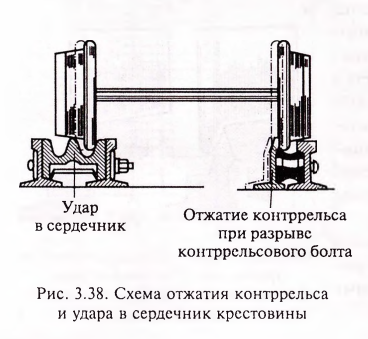

- разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих болтов в двухболтовом вкладыше.

На стрелочных переводах метрополитенов не допускается выкрашивание остряка, при котором создается опасность набегания гребня колеса, и во всех случаях выкрашивание остряка длиной более 200 мм на главных путях, 300 мм на путях оборота и отстоя вагонов и 400 мм на прочих станционных путях. Неисправности могут возникать из-за различных причин.

Разъединение остряков может возникнуть при изломе стрелочной тяги, серьги или серьговых болтов. Хотя в централизованных стрелках для предотвращения разъединения остряков введено раздельное прикрепление рабочих и контрольных тяг, состояние деталей узла соединения остряков (тяг, серег, болтов, заклепок) должно систематически проверяться. При малейшей неисправности эти детали немедленно заменяют.

Отставание остряка от рамного рельса может быть вызвано изгибом рельсов, накатами на них, неправильной обработкой остряков, угоном остряков или рамных рельсов. К отставанию остряков может привести изгиб связных полос и стрелочных башмаков, неправильное расстояние между рабочими гранями рамных рельсов, недопустимый шаг остряков, искаженное расположение рельсовых нитей стрелки в плане и т.п.

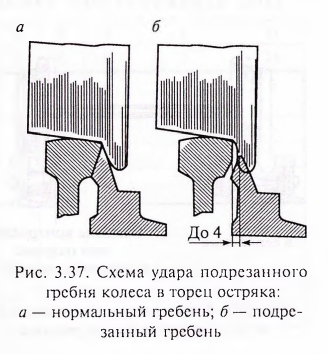

При отставании остряка от рамного рельса на 4 мм и более возможен удар подрезанного гребня колеса в торец остряка (рис. 3.37). Просвет между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка допускают не более 1 мм для стрелок на главных путях и не более 2 мм на приемоотправочных и прочих путях.

Выкрашивание остряков возникает при неплотном прилегании остряков к рамным рельсам и подушкам, при большей высоте остряка относительно рамного рельса, плохом закреплении остряков в корне и т.п. Длина участка выкрашивания остряка должна быть не более расстояния от начала остряка до его сечения, в котором при движении колеса в проти- вошерстном направлении боковая грань гребня коснется остряка.

Наибольшая допустимая длина выкрашивания дифференцирована в зависимости от допускаемых скоростей движения.

Понижение остряка против рамного рельса измеряют в сечении, где ширина головки остряка поверху составляет 50 мм, те. в сечении, где колесо при пошерстном движении начинает переходить с остряка на рамный рельс.

При понижении остряка против рамного рельса на 2 мм и более может возникнуть отжатие и выкантовывание рамных рельсов при пошерстном движении колес, что может привести к сходу подвижного состава.

Крайне важным является обеспечение расстояния между рабочими гранями головки контррельса и усовика не более 1435 мм и между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса не более 1472 мм.

К изломам остряка или рамного рельса относят все виды нарушения их целостности: трещины, крупные выколи, поперечные изломы по всему сечению. Особенно опасны поперечные трещины контактно-усталостного происхождения в головке остряков.

Изломы крестовины (сердечника, усовика или контррельса) включают не только полные поперечные изломы, но и массивные вы- колы металла или трещины. Такие дефекты сваркой или наплавкой не устраняют, а дефектные крестовины заменяют.

Разрыв контррельсового болта значительно ослабляет крепление контррельса, что может привести к его отжатию и резкому удару колеса в сердечник крестовины (рис. 3.38). Разорванный болт немедленно заменяют и ликвидируют причину, вызвавшую разрыв.

При вертикальном износе рамных рельсов в гребень колеса при движении приближается к головке остряка и элементам крепления стрелки, что может привести к удару гребня в торец остряка или наезду гребня на крепления.

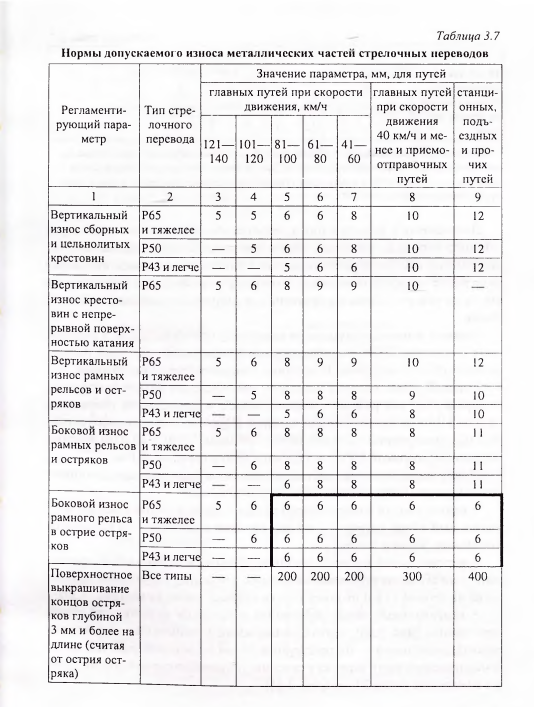

Нормы допускаемого износа металлических частей стрелочного перевода дифференцированы в зависимости от типа и значения пути, на котором они лежат, типа стрелочного перевода, а также от скоростей движения поездов (табл. 3.7).

Допускаемый размер износа рельсов соединительного пути стрелочного перевода такой же, как и для рельсов прилегающего пути. Вертикальный износ рамного рельса измеряют в наиболее изношенном месте по оси его головки, а остряка — в наиболее изношенном месте по оси его головки в сечении, где ширина ее составляет 50 мм и более.

Боковой износ рамных рельсов измеряют у острия остряков, и в наиболее изношенном месте и определяют как разность ширины новой и изношенной головок на уровне 13 мм ниже поверхности катания головки.

Боковой износ остряка измеряют вне пределов боковой острожки и определяют как разность ширины новой и изношенной головок на уровне 13 мм ниже поверхности катания. Ширина головки нового остряка с несимметричной головкой ОР65 — 68,0 мм, ОР50 — 65,0 мм и с симметричной головкой ОР65 — 72,6 мм, ОР50 и ОР43 — 70,0 мм.

Износ металлических частей стрелочного перевода контролируют по следующим параметрам:

- вертикальный износ рамного рельса — по оси головки рельса, вертикальный износ остряка — по оси головки в сечении, где ширина ее составляет 50 мм и более;

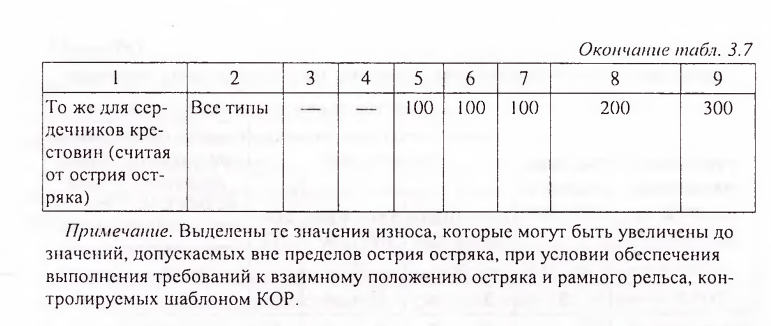

- вертикальный износ сердечника сборных и цельнолитых крестовин — по середине поверхности катания в сечении, где ширина сердечника на уровне 13 мм от поверхности катания равна 40 мм (рис. 3.39);

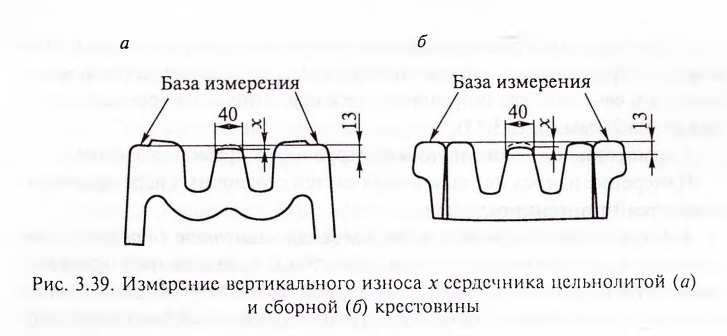

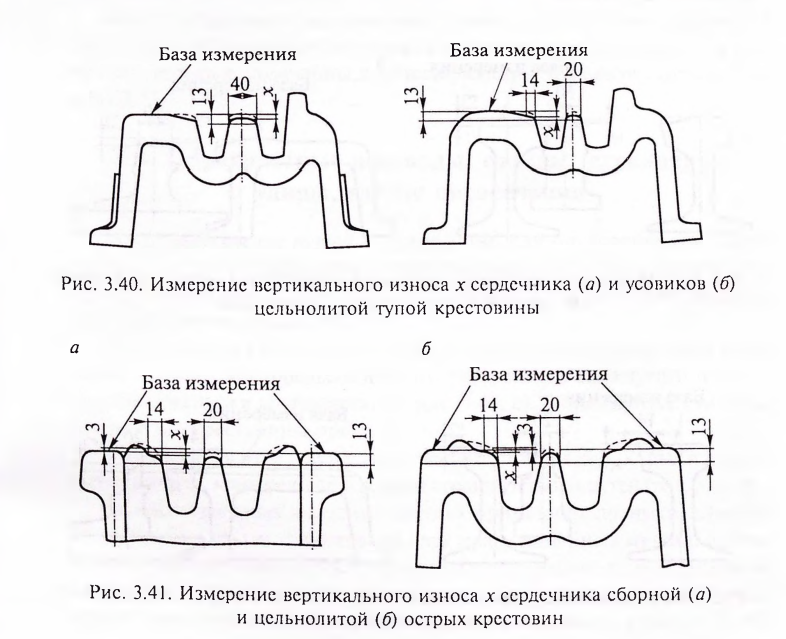

- вертикальный износ сердечника и усовиков цельнолитой тупой крестовины (рис. 3.40); вертикальный износ усовиков сборных и цельнолитых крестовин — на расстоянии 14 мм от боковой рабочей грани изнашиваемой части усовика в сечении, где ширина сердечника на уровне измерения равна 20 мм (рис. 3.41);

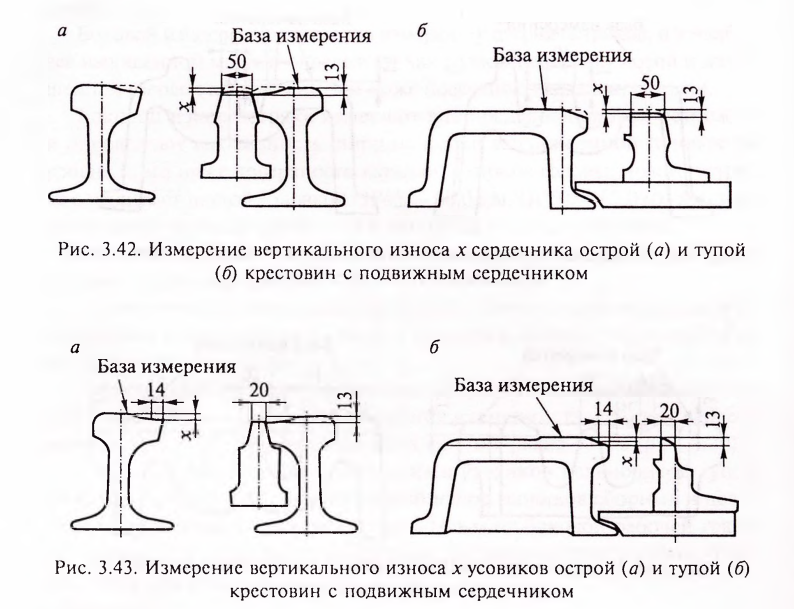

- вертикальный износ подвижных (поворотных) сердечников острых и тупых крестовин — посередине поверхности катания в сечении, где ширина головки на уровне измерения равна 50 мм (рис. 3.42);

- вертикальный износ усовиков острых и тупых крестовин с подвижным сердечником — на расстоянии 14 мм от боковой рабочей грани усовика в сечении, где ширина головки сердечника на уровне измерения равна 20 мм (рис. 3.43);

- измерение бокового износа контррельса в прямой его части.

Измерение износа металлических частей стрелочных переводов производится штангенциркулями.

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов предназначена для учета дефектов и повреждений основных элементов стрелочных переводов и разработки мер по повышению надежности и сроков службы этих элементов. Классификация содержится в Дополнениях НТД/ЦП-1-3-93 и включает специфические дефекты и повреждения, которые по месту расположения или основной причине образования и развития отличаются от дефектов и повреждений рельсов.

Дефекты и повреждения, не отличающиеся от аналогичных изъянов рельсов, учитываются по классификации дефектов и повреждений рельсов с добавлением букв перед цифровыми обозначениями, например, С.47.1. Специфические дефекты, повреждения и изломы обозначаются буквами, двузначным числом и вспомогательной третьей цифрой, например, ДУ.42.2.

Буква Д обозначает, что дефект классифицирован по Дополнению НТД/ЦП-1-3-93; остальные буквы обозначают элемент перевода: О — остряк, Р — рамный рельс, У — усовик крестовины, УН — усовик крестовины с непрерывной поверхностью катания, С — сердечник крестовины, СН — сердечник крестовины с непрерывной поверхностью катания, X — ходовые рельсы у контррельсов, К — контррельсы.

Цифры характеризуют вид дефекта или повреждения, место их расположения по сечениям элементов стрелочных переводов и основные причины их возникновения (табл. 3.8).

Каталог дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов (НТД/ЦП-2-93) содержит материалы по специфическим дефектам элементов, которые помещены в классификации дефектов (дополнение к НТД/ЦП-1-93).