Технологические процессы производства работ

Характеристика работ по текущему содержанию пути. Работы по текущему содержанию пути связаны с постоянным поддержанием всех его элементов и сооружений в состоянии, обеспечивающем безопасный пропуск поездов с установленными скоростями.

По степени срочности выполнения работы по текущему содержанию пути делятся на неотложные, первоочередные и планово — предупредительные.

Состав и объёмы указанных работ изменяются в зависимости от вида отступления, конструкции верхнего строения, плана и профиля пути, силы воздействия подвижного состава на путь (грузонапряженность, скорость движения поездов), пропущенного тоннажа, климатических условий, времени года и применяемых технических средств.

Неотложные и первоочередные работы связаны с устранением неисправностей пути, которые могут стать угрожающими для безопасности движения поездов или перерастут в таковые в период до очередной проверки пути, если их не ликвидировать. Поэтому в зависимости от степени неисправности она устраняется либо без промедления, либо в первую очередь (в течение 2—3 дней после обнаружения). Такие неисправности возникают в отдельных местах пути непредвиденно, а работы по их устранению выполняются, как правило, после осмотров и проверок пути по мере их обнаружения. В большинстве случаев применение машин при неотложных и первоочередных работах невозможно. Путевые бригады при этих работах стремятся использовать набор легкого инструмента, обеспечивающий маневренность бригады в течение рабочего дня и быстрое выполнение работ, которые проводятся в интервалы между поездами.

К неотложным работам относятся: замена остродефектных рельсов, остряков и крестовин; устранение отступлений IV степени (и других неисправностей, вызывающих ограничение установленной скорости движения поездов) в содержании рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона и других путеизмерительных средств или обнаруженных при осмотре пути; устранение разрывов стыков (из-за среза стыковых болтов), слитых (максимально растянутых) зазоров в более чем двух рельсовых стыках

подряд в период ожидаемого повышения (понижения) температуры рельсов и другие работы, связанные с ликвидацией неисправностей пути, угрожающих безопасности движения поездов.

К первоочередным относятся работы, связанные с устранением неисправностей III и II степени (три и более просадки подряд величиной более 15 мм на длине 30 м) в содержании рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона и других путеизмерительных средств; с ликвидацией просадок пути в стыках с выплесками; с регулировкой стыковых зазоров в местах, где имеются близкие к нулевым зазоры в стыках в период ожидаемого повышения температуры рельсов или предельно растянутые зазоры в период ожидаемого понижения температуры рельсов и др.

К планово — предупредительным относятся работы, связанные с предупреждением появления неисправностей пути, вызывающих снижение установленных скоростей движения, например, устранение небольших по размерам, но часто повторяющихся по протяжению пути отступлений II степени в содержании рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона, замена отдельных дефектных элементов верхнего строения пути, закрепление ослабших стыковых и промежуточных скреплений и др.

В отличие от неотложных и первоочередных планово — пре — дупредительные работы выполняются по заранее составленным планам. Их, как правило, производят сплошь на участке с отступлениями (звене, пикете, километре, нескольких километрах). Например, выправляют путь с подбивкой шпал по всему выбранному участку с большим числом отступлений II степени по уровню, перекосам, просадкам, отступлениям в плане и др.

Планово-предупредительные работы по текущему содержанию пути подразделяются на комплексные, когда наряду с выправкой пути как основной работой на участке выполняются по единому технологическому процессу сопутствующие работы (замена негодных шпал, очистка или замена балласта в местах выплесков, смазка и закрепление гаек клеммных, закладных и стыковых болтов и др.), совокупное выполнение которых восстанавливает на длительное время стабильность пути и резко сокращает объемы неотложных и первоочередных работ; и отдельные, например, в рихтовке пути, сплошном закреплении клеммных болтов; другие виды работ при этом не требуются.

По перечню и технологии комплексные планово-предупредительные работы близки к подъёмочному ремонту пути. Различие только в объемах работ. При выборочной планово-предупредительной выправке

они несколько меньше, чем при подъемочном ремонте. Но цель одна и та же — улучшение равноупругости пути с частичным восстановлением дренирующих свойств балласта. Поэтому комплексные планово-предупредительные работы в первую очередь предусматриваются на тех километрах или отдельных участках, где одновременно с выправкой пути требуется провести весь комплекс сопутствующих работ.

В зависимости от используемых технических средств и численности бригады работы делятся на выполняемые с применением машин, механизмов и инструмента. Именно на планово-предупредительных работах возможно и необходимо применение машин, тогда как на неотложных и первоочередных работах, как правило, применяют только механизмы и инструменты.

Работы делятся на выполняемые в интервалы времени между поездами и в технологические перерывы, заложенные в графике движения поездов, или в специально предоставляемые по заявке начальника дистанции пути “окна”. Причем, перечисленные условия работы чередуются между собой практически ежедневно (утром — работа в интервалы, затем — в “окно” и вновь — в интервалы). В связи с этим при проектировании организации и технологии работ по текущему содержанию пути должна учитываться их связь с движением поездов. Если работы выполняются в интервалы между поездами, предусматривается использование переносных, легко снимаемых с пути перед пропуском поезда механизмов и ручного инструмента; при выполнении работ в “окна” — путевых машин и другого тяжёлого оборудования.

В соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ все путевые работы, выполняемые двумя и более монтёрами пути, должны вестись под руководством и постоянным наблюдением освобождённого или не освобождённого от непосредственного выполнения работ руководителя, который несёт ответственность за правила, технологию, качество выполнения работ и обеспечение безопасности движения поездов при их проведении, а также технику безопасности работающих.

Накануне производства работ, ограждаемых сигналами остановки или уменьшения скорости и требующих следования поездов по месту работ с особой бдительностью, должна быть подана заявка на выдачу всем машинистам поездов и других железнодорожных транспортных средств предупреждения об остановке у красного сигнала, снижении скорости и подаче оповестительных сигналов при подъезде к месту работ.

Нельзя приступать к выполнения работ до тех пор, пока их руководитель не убедится, что предупреждения на поезда выданы. Исключение могут составлять внезапные работы, требующие немедленного ограждения места работ сигналами остановки или уменьшения скорости, о чём сообщается дежурному по станции.

Предупреждения об особой бдительности машинистов локомотивов и других видов рельсового транспорта и подаче ими оповестительных сигналов при подъезде к месту производства работ выдаются также в случаях, предусмотренных Правилами охраны труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений.

Запрещается приступать к работе до ограждения места её проведения сигналами в установленном порядке и снимать сигналы до полного окончания работ.

Если работы продолжаются более одного рабочего дня, то они должны быть так организованы, чтобы к концу каждого рабочего дня обеспечить выполнение, в первую очередь, такого их комплекса, который гарантирует безопасное движение поездов в период до следующего начала работ со скоростями, предусмотренными технологическим процессом.

Подготовленный к пропуску поездов путь должен отвечать требованиям, предъявляемым к нему техническими условиями по устройству и содержанию в зависимости от установленной скорости движения поездов. Эти технические условия приведены в Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути и в Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ.

На станционных путях запрещается проводить работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, без согласия дежурного по станции и без предварительной записи руководителем работ в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети. На участках, оборудованных диспетчерской централизацией, такие работы должны выполняться после получения согласия поездного диспетчера. В том же журнале делается запись об окончании работ, производимых на станционных путях и стрелочных переводах; при этом предварительное уведомление может быть передано руководителем работ дежурному по станции телефонограммой с ближайшего от места работы поста с последующим оформлением записи в журнале.

Порядок и время производства намеченных заранее работ, требующих закрытия станционных путей или стрелочных переводов, руководитель работ накануне должен согласовать с начальником станции, а работ, при которых может быть нарушено действие устройств СЦБ, — также и с работниками дистанции сигнализации и связи. В таких случаях при проведении работ должен присутствовать электромеханик, который осуществляет и оформляет включение и выключение этих устройств.

Планирование планово-предупредительных работ

Работы по текущему содержанию пути, носящие предупредительный характер, выполняют по планам, разработанным по результатам осмотров и проверок пути. Исходя из этого, плановопредупредительные работы делятся на два вида: первый вид работ планируется ежемесячно дорожным мастером в период совместных осмотров и проверок пути с бригадиром; при этом учитывают результаты весенних и осенних комиссионных осмотров пути и стрелочных переводов, а также результаты проверки пути путеизмерительным вагоном; второй вид работ — комплексные планово-предупредительные работы, планируемые начальником дистанции пути в конце каждого года на предстоящий год по результатам осеннего осмотра пути с учётом проверок пути путеизмерительными вагонами и другими диагностическими средствами.

Работы, планируемые ежемесячно дорожным мастером, носят выборочный характер, учитывают местные условия (наличие неотложных работ, сезонность работ и т.д.) и выполняются бригадами рабочих отделений с применением механизмов и инструмента.

В весенний период (до оттаивания балласта) выполняют работы по отводу воды от балластной призмы и земляного полотна, удалению засорителей из-под подошвы рельсов и с поверхности балластной призмы, выборочно регулируют стыковые зазоры, сплошь закрепляют болты, добивают костыли, довёртывают шурупы на стрелочных переводах, меняют негодные противоугоны и другие скрепления. Назначением таких работ является предотвращение интенсивного расстройства пути в период оттаивания балласта и земляного полотна, когда резко снижается их несущая способность.

После оттаивания балласта выполняют работы по исправлению просадок в стыках с удалением карточек или регулировочных прокладок, производят разрядку “кустов” негодных шпал, устраняют выплески, углы в плане, восстанавливают водоотводные сооружения после пропуска весенних вод и др.

В летний период планируют работы по выборочной выправке пути в профиле и в плане, регулировке зазоров, одиночной смене негодных шпал и скреплений, прогрохотке щебёночного балласта в местах наметившихся выплесков, очистке кюветов, канав, лотков и др.

В осенний период в месячных планах предусматривают работы, направленные на предупреждение появления неисправностей пути, которые могут появиться в зимний период: замена неработающих и поправка ослабших противоугонов, закрепление клеммных, закладных и стыковых болтов, выборочная регулировка зазоров в стыках, исправление просадок в стыках и ликвидация отрясённости шпал способом подбивки, “подрезка” балласта под подошвой рельса, уборка с путей и стрелочных переводов на станциях и перегонах оставшихся материалов верхнего строения и посторонних предметов, которые могут мешать работе снегоочистителей и снегоуборочных машин в зимнее время, и др.

В зимнее время планируют работы по смене дефектных рельсов и металлических частей стрелочных переводов, исправлению пути на пучинах, очистке стрелочных переводов от снега, желобов от напрессованного снега и льда, а также в конце зимы выполняются работы по вскрытию от снега кюветов, канав, русел у мостов малых отверстий и труб.

На искусственных сооружениях и подходах к ним дорожный мастер совместно с бригадиром ежемесячно планируют работы по устранению отступлений в плане, профиле и по уровню, выявленных путеизмерительным вагоном, очистке и смазке уравнительных приборов, регулировке зазоров в стыках, очистке труб, лотков и других сооружений и земляного полотна.

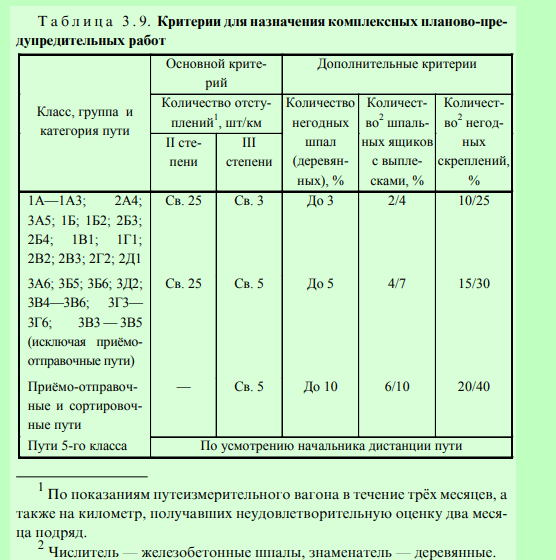

Планово-предупредительные работы, выполняемые с применением комплексов машин, планируются в первую очередь на путях более высоких классов. На стрелочных переводах, расположенных на главных путях, комплексные планово-предупредительные работы планируют выполнять одновременно с работами на пути: на стрелочных переводах, расположенных на приёмо-отправочных и других станционных путях, комплексные работы планируют в зависимости от вида и количества отступлений, обнаруженных на них при осенних осмотрах и проверках, типа и конструкции стрелочных переводов, размеров движения поездов и др. (табл. 3.9).

Запланированные по километрам работы группируются по участкам движения и линейным участкам с учётом предоставления “окон“ и других эксплуатационных факторов. В итоге составляют календарный план — график выполнения работ на сезон.

Ежегодные графики выполнения планово-предупредительных работ на главных путях и расположенных на них стрелочных переводах с применением комплексов машин утверждаются начальником службы пути по согласованию со службой перевозок дороги.

Самостоятельные планово-предупредительные работы, выполняемые отдельными машинами (рихтовка пути, закрепление клеммных и закладных болтов и др.), планируются заместителем начальника дистанции пути или старшим дорожным мастером. Эти работы, как правило, выполняются укрупнёнными участковыми или дистанционными бригадами.

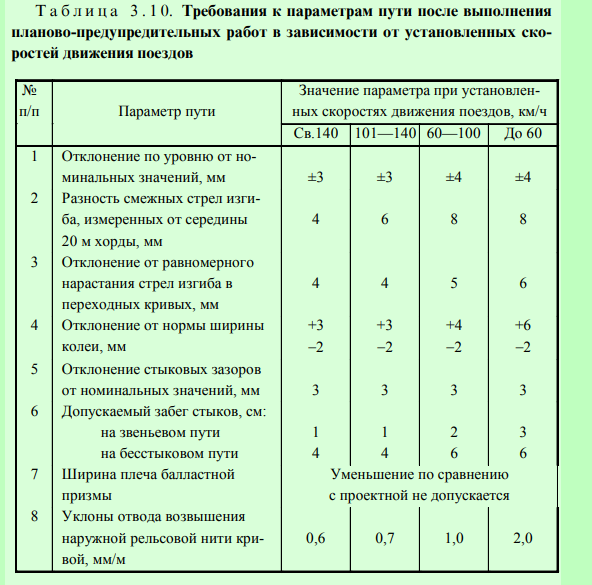

После выполнения планово-предупредительных работ путь должен удовлетворять следующим требованиям (табл. 3.10).

Периодичность планово-предупредительных работ

Периодичность и объемы планово-предупредительных работ зависят от многих факторов: типа и конструкции верхнего строения пути, периодичности ремонтов пути, качества содержания пути, эксплуатационных, климатических и топографических условий и др. При разных условиях эксплуатации периодичность и объемы работ различны.

Планирование сроков, объемов и последующей организации путевых работ должно основываться на среднесетевой нормативной периодичности их выполнения, которая приведена в табл. 1.2 Технических условий на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути [8]. В этой таблице в зависимости от класса, группы, категории и вида путей предусмотрены схемы путевых работ в период между усиленными капитальными и капитальными ремонтами пути.

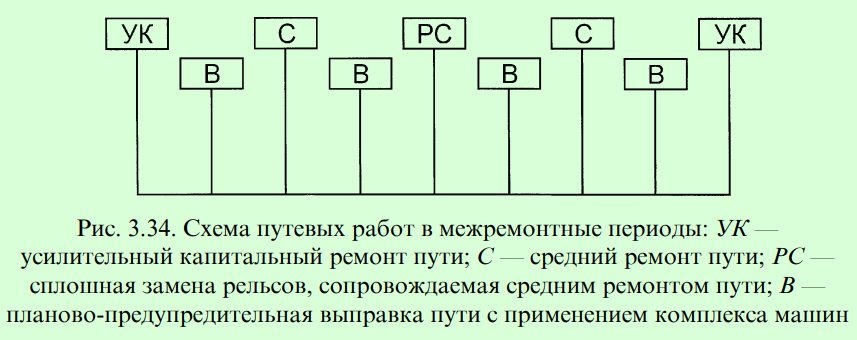

Например, для бесстыкового пути 1-го класса, группы и категории пути Б1 предусмотрена следующая схема путевых работ (рис. 3.34).

На этой схеме приняты следующие условные обозначения: УК — усиленный капитальный ремонт пути; С — средний ремонт пути; РС — сплошная смена рельсов, сопровождаемая средним ремонтом пути; В — планово-предупредительная выправка пути с применением комплекса машин.

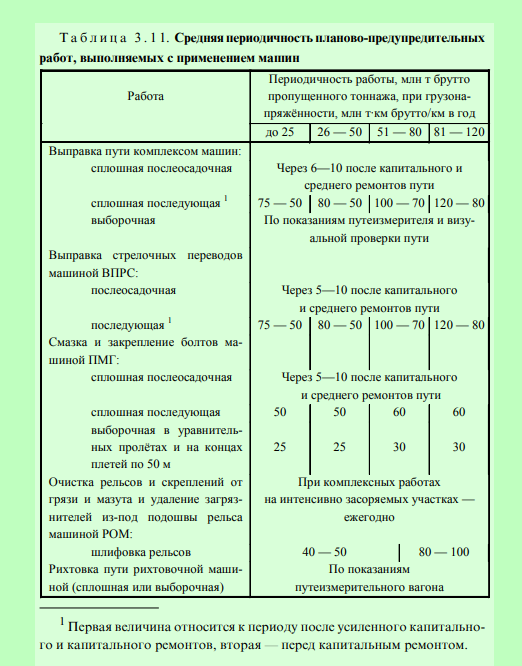

Рекомендации по периодичности и видам планово-предупредительных выправок пути, выполняемых при текущем содержании пути с применением машинных технологических комплексов, приведены в табл. 3.11.

Технологические процессы производства работ

Основные работы по текущему содержанию пути выполняются по типовым технологическим процессам, которые устанавливают перечень и последовательность выполнения входящих в них отдельных технологических операций, расстановку монтёров пути, машин и механизмов по месту и времени, исходя из условий достижения максимального темпа и наилучшего качества работ, наиболее эффективного использования “окон”, полного обеспечения безопасности движения поездов и личной техники безопасности работников. Технологические процессы постоянно совершенствуются на базе применения современных машин и механизмов, передовых методов и приёмов труда.

Типовые технологические процессы корректируются дистанцией пути с учётом местных условий, но при неизменной последовательности выполнения основных работ (технологических операций), входящих в типовой процесс. При этом могут увеличиваться или уменьшаться перечень и объёмы работ, общая численность путевой бригады и расстановки монтёров пути по операциям, продолжительность “окна”, фронт работ и др.

В ПТКБ ЦП разработано несколько видов типовых технологических процессов производства планово-предупредительных работ в зависимости от конструкции верхнего строения пути, вида балласта, числа и типов машин, входящих в комплекс, и др. На планово-предупредительных работах в этих технологических процессах применяют следующие машины: выправочно-подбивочно-рихто- вочные типа ВПР, “Дуоматик”, ВПРС, “Унимат”; балластно-уплотнительная БУМ; балластно-распределительная (планировщик балласта) ПБ; рельсоочистительная РОМ; рихтовочные Р-02, ПРБ, ЭЛБ; путевой моторный гайковерт ПМГ; снегоуборочная машина СМ-2; струги-снегоочистители СС-1 и СС-1М.

При выполнении планово-предупредительных работ на участках с асбестовым балластом применяют также выправочно-подби- вочно-отделочную машину ВПО, электробалластер со струнками для рыхления балласта, хоппер-дозаторы. При наличии динамического стабилизатора пути ДСП его используют вместо машины-БУМ.

Характеристики основных технологических процессов планово-предупредительных работ с использованием в качестве ведущих машин ВПР-02, ВПР-1200, ВПРС-02, ВПРС-500, наиболее распространенных на сети дорог, приведены в Правилах и технологии выполнения основных работ при текущем содержании пути. Для машин других типов с более высокой производительностью последовательность работ остается той же. При этом следует учитывать, что соответственно должен быть увеличен темп сопутствующих работ за счет увеличения состава выполняющих их бригад.

В основных технологических процессах работы выполняются либо в ежедневные технологические “окна” продолжительностью 2 ч (на фронте работ 0,5—0,75 км), либо с применением одного-двух комплексов машин в специально предоставляемые “окна” продолжительностью 3—4 ч и более на фронте работ от 2,4 до 6 км.

На сети железных дорог начато оснащение дистанции пути новыми машинами: для правки рельсовых стыков МПРС, для смены шпал МВТХ, для вырезки загрязненного балласта в места выплесков МПУ. В ПТКБ ЦП разработаны опытные технологические процессы с включением указанных машин в общий комплекс путевых машин. Эти технологические процессы предусматривают, как правило, выполнение основных работ в “окна” продолжительностью 5—6 ч на фронте работ 2—2,5 км и подготовительных работ в “окна” такой же продолжительности на фронте работ 6—7,5 км, т.е. с подготовкой в одно “окно” трех фронтов работ под основной этап.

Для разработки технологического процесса планово-предупредительных работ необходимо знать характеристику пути, условия обращения поездов (грузонапряженность, скорость движения), состав и объемы работ, состав машинизированного комплекса, производственный состав бригады и ее оснащенность механизмами.

В зависимости от конкретных условий работ и их состава комплекс машин и состав бригады для выполнения сопутствующих работ может меняться, например, из-за ненадобности тех или иных работ не требуется использование и соответствующих машин.

В связи с этим при разработке рабочего технологического процесса для конкретных эксплуатационных условий важно определить его основные параметры — фронт работ и продолжительность “окна”. Для этого используют общепринятую методику: по известным объемам работ и продолжительности сезона находят фронт работ в “окно”, а по нему устанавливают требуемую продолжительность “окна”, исходя из общего темпа процесса, определяемого производительностью ведущей машины (см. п. 5.3).

Ведущей машиной в цепочке, выполняющей комплексные планово-предупредительные работы по выправке и рихтовке пути, является машина ВПР. При планировании этих работ следует учитывать ряд технологических особенностей.

Практика показала, что качество машинной выправки пути и

стабильность его положения зависят прежде всего от состояния балластного слоя, рода балласта, высоты подъемки пути. Если щебеночная призма слабо уплотнена и мало загрязнена, то машина подбивает шпалы при максимально обеспечиваемой ею подъемке до 100 мм или даже без подъемки. При сильно уплотнённом и загрязненном щебеночном балласте, когда пустоты между частицами щебня имеют малый объем и заполнены засорителями, становится невозможным заглубление подбоек машины в уплотненный балласт ниже подошвы шпал без подъемки пути на 20—30 мм. По этой причине при сильно уплотненном балласте неэффективно применять машину ВПР на выправке коротких просадок, перекосов, отклонений по уровню, т.к. при подбивке шпал машиной на месте коротких отклонений образуются бугры высотой 15—25 мм, отводы от которых приходится выполнять вручную. Поэтому, чтобы избежать лишних затрат ручного труда по устройству отводов, выправлять путь машинами ВПР при уплотненном и загрязненном балласте необходимо либо сплошь, либо участками не короче 150— 200 м с подъемкой рельсошпальной решетки до 30 мм.

На сильнозагрязненных участках (с загрязненностью более 20 %), на которых интенсивность накопления остаточных деформаций в 3—4 раза выше, чем на участках с чистым щебнем, подбивка пути машинами ВПР нецелесообразна, т.к. не удается обеспечить длительный эффект от выправки, в первую очередь потому, что засорители бойками забиваются под шпалы, создавая условия для образования выплесков.

На участках уравнительных пролетов и звеньевого пути, где рельсы имеют смятые концы, эффективность работы машины ВПР также недостаточна даже при двойном-тройном обжатии стыковых и предстыковых шпал, т.к. в зоне динамических неровностей (в стыках) просадки вновь развиваются после пропуска 5—7 млн т брутто.

Поэтому максимально эффективное использование машинизированной выправки пути обеспечивается при выполнении после- осадочной выправки пути на участках после усиленного капитального или капитального ремонтов или после среднего, выполненного с обязательной наплавкой (напылением) и шлифовкой смятых рельсовых концов и заменой дефектных рельсов.

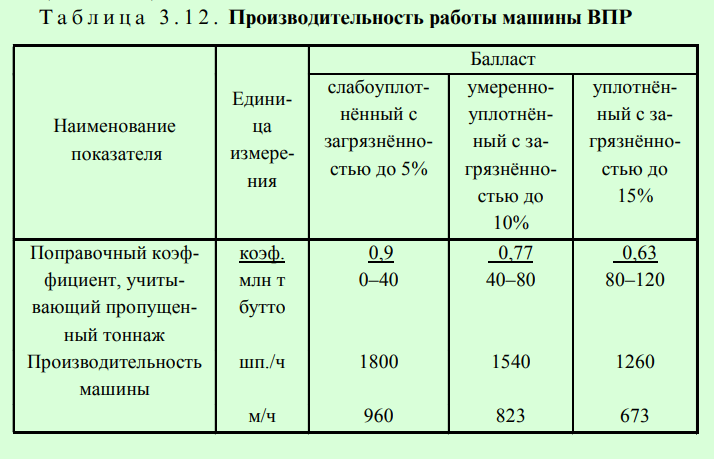

Накопленный опыт применения машины ВПР показал, что производительность машины изменяется в зависимости от состояния балласта (уплотненность, загрязненность) и пропущенного тоннажа (табл. 3.12).

При технической производительности машины 2000 шп./ч на планово-предупредительной выправке пути следует учитывать поправочные коэффициенты, зависящие от состояния и загрязненности балласта и количества пропущенного тоннажа.

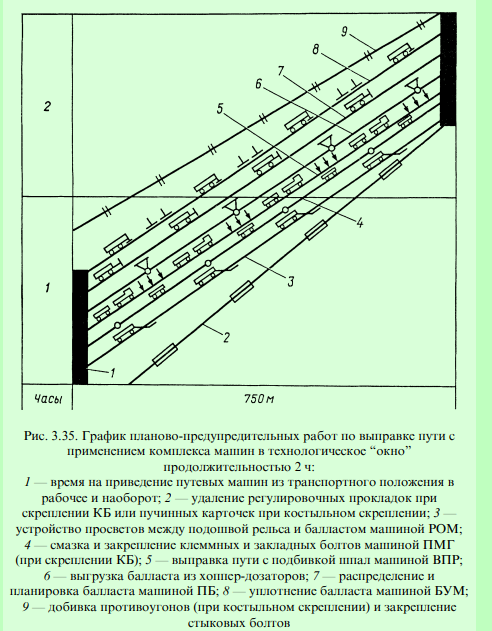

Рассмотрим типовой график производства планово-предупредительных работ по выправке пути с применением машин РОМ, ВПР, ПБ, БУМ, ПМГ в технологическое “окно“ продолжительностью 2 ч (рис. 3.35).

В подготовительный период удаляют засорители с поверхности балластной призмы, определяют место начала работы машины ВПР и высоту подъемки пути.

В основной период непосредственно в “окно” работы организуются следующим образом (см. рис. 3.35). После проследования последнего графикового поезда со станции по сигналам автоблокировки отправляются на перегон путевые машины, которые после прибытия на место приводятся в рабочее положение. Место работ ограждается сигналами остановки. Одновременно удаляют регулировочные прокладки из-под подошвы рельсов. В исключительных случаях снятие регулировочных прокладок производят до “окна”, но при этом изымают только те прокладки, отсутствие которых не приводит к появлению перекосов более 10 мм. Эти места перед началом работ помечает дорожный мастер.

Первой на место работ прибывает машина РОМ, которая в течение 14 мин приводится из транспортного положения в рабочее (работа 1) и удаляет засорители (работа 2) или подрезает балласт для устройства просветов между подошвой рельса и балластом (работа 3). Затем на участок прибывает машина ПМГ, которая в течение 4 мин приводится в рабочее положение и выполняет сплошную смазку и закрепление клеммных и закладных болтов (работа 4) во избежание сдвижек шпал при их подбивке.

Вслед за моторным гайковертом в работу включается машина- ВПР, выполняя выправку пути подбивкой шпал и рихтовку (работа 5). После этого досыпают балласт из хоппер-дозаторов (работа 6) с планировкой его машиной ПБ (работа 7), а машина БУМ уплотняет балласт в шпальных ящиках и на откосах призмы (работа 8). После окончания работы машины приводятся в транспортное положение и отправляются на станцию, ограничивающую перегон, где располагается участок работ.

В заключительный период подтягивают гайки стыковых болтов, а при необходимости — и клеммных (работа 9).

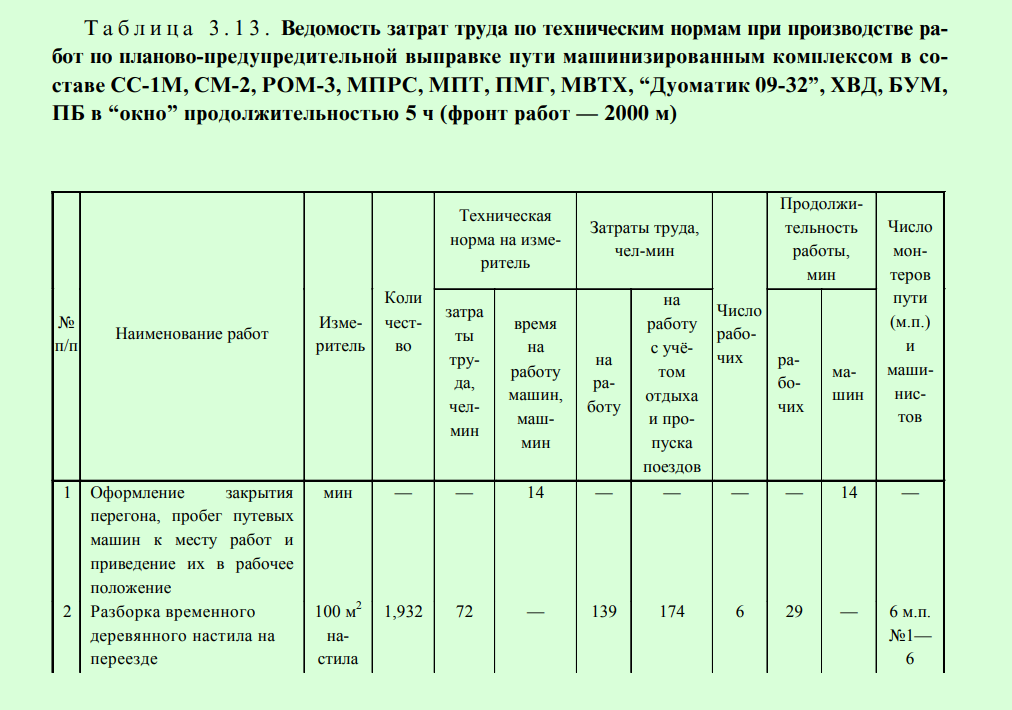

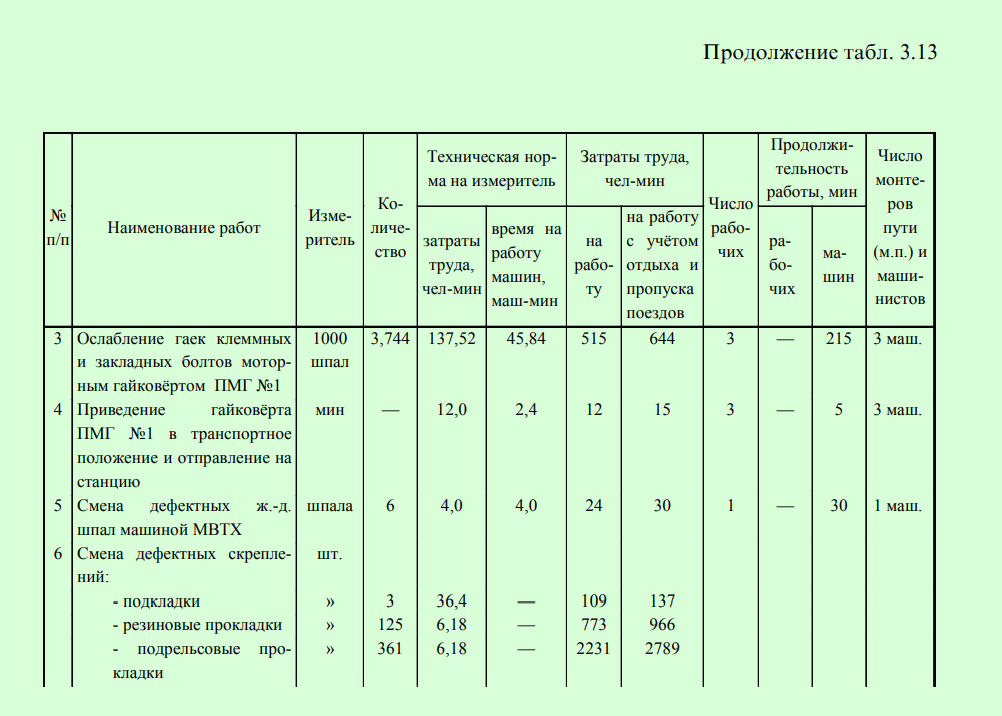

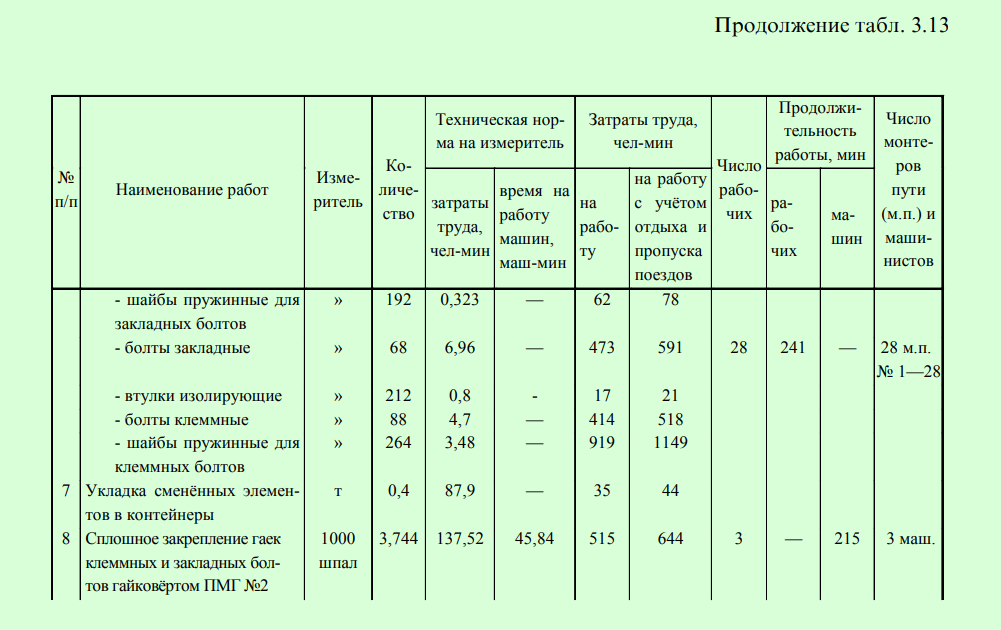

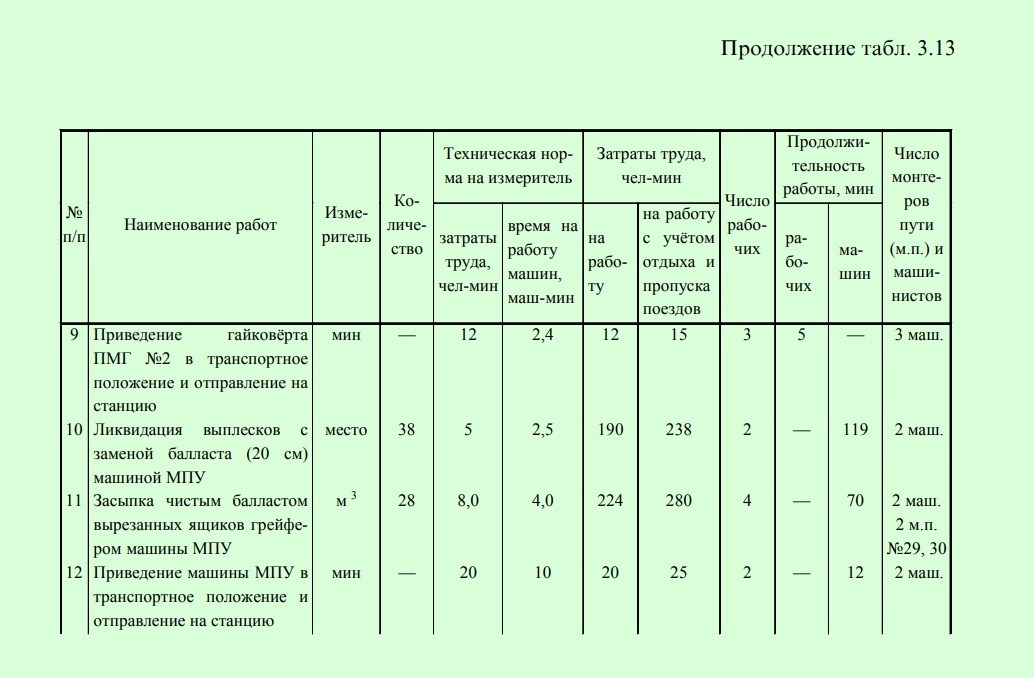

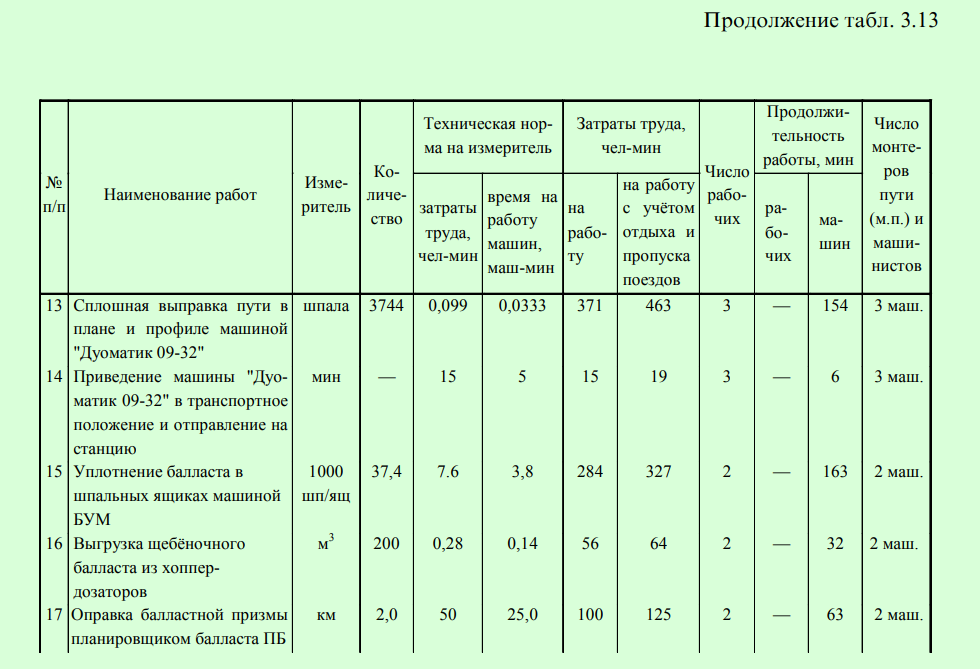

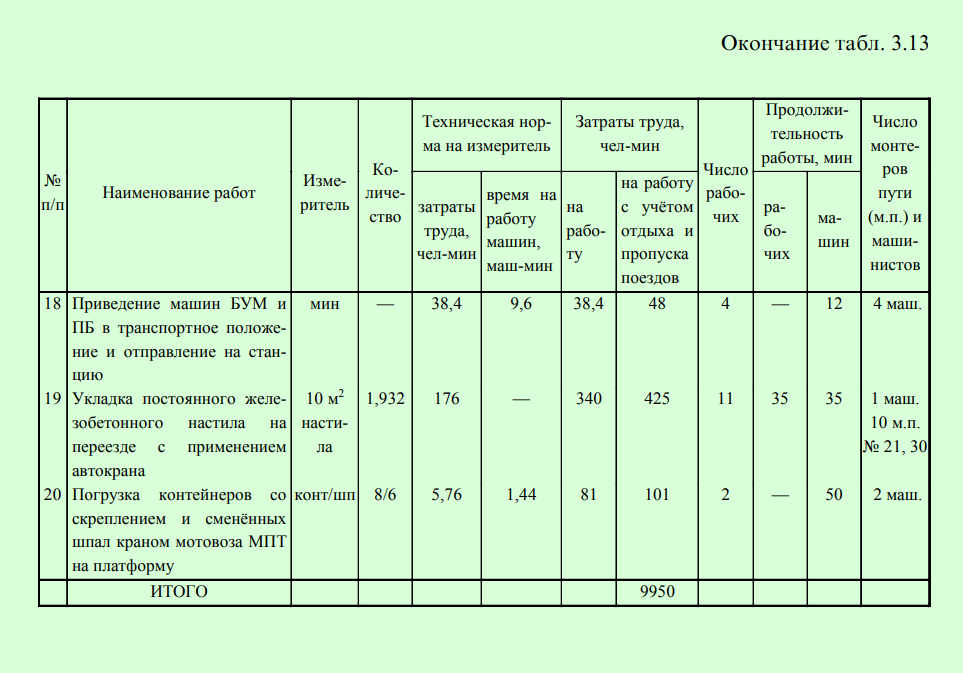

Составление ведомости объемов работ и затрат труда по технологическим процессам текущего содержания с использованием машин осуществляется в виде табл. 3.13.

По мере пополнения парка путевых машин машинами для текущего содержания совершенствуются технология и организация работ по наиболее эффективному использованию комплексов путевых машин для оздоровления пути в 3—4-часовые и даже в 5-часовые “окна”.

Опыт показывает, что применение комплексов машин (в том числе тяжелого типа) на текущем содержании в “окна” такой продолжительности увеличивает в 2—2,5 раза выполняемый объем работ по подбивке и выправке пути. Следовательно, растет общая выработка машин и выработка на час “окна”, повышается уровень механизации на текущем содержании до 85 %, существенно сокращается число предупреждений, выдаваемых по содержанию пути, и этим ускоряется окупаемость затрат, связанных с предоставлением “окна”.

Примером подобной организации работ может служить технологический процесс планово-предупредительной выправки бесстыкового пути на щебеночном балласте машинизированными комплексами в составе СС-1М, СМ-2, РОМ, МПРС, МПТ, ПМГ,ПВТХ, “Дуоматик 09-32”, БУМ, ПБ на фронте работ 2000 м в “окно” продолжительностью 5 ч.

Условия производства работ следующие: бесстыковой путь с рельсовыми плетьми длиной до 800 м; балласт щебеночный, фракций 25—70 мм, слабо уплотненный, имел загрязненность до 5 %, в местах выплесков — до 20 %; добавление в путь нового щебеночного балласта — 100 м3/км; устранение выплесков с заменой загрязненного балласта до 20 см ниже подошвы шпал — 10 м/км; одиночная смена дефектных железобетонных шпал машиной МВТХ — 3 шт./км; выправка рельсовых стыков в пути машиной МПРС — 8 ст./ нить; очистка рельсов и скреплений от грязи машиной РОМ — 1000 м/ км; очистка кюветов путевым стругом СС-1М — 100 м/км; смазка и закрепление гаек клеммных и закладных болтов машиной ПМГ — 1000 м/км; выправка пути в плане и профиле машиной “Дуоматик 09-32” — 100 м/км; уплотнение, оправка балластной призмы и планировка обочины соответственно машинами БУМ и ПБ — 1000 м/км; подрезка балласта под подошвой рельса на 3 см — 300 м/км.

Общий фронт выполнения планово-предупредительных работ машинизированным способом составляет 6000 м пути, т.е. три участка по 2000 м. Работы выполняются под общим руководством начальника участка; сопутствующие машинной выправке операции ведет коллектив участка в составе 34 монтёров пути, двух дорожных мастеров и четырёх освобождённых бригадиров пути. Путевые машины обслуживают 36 машинистов.

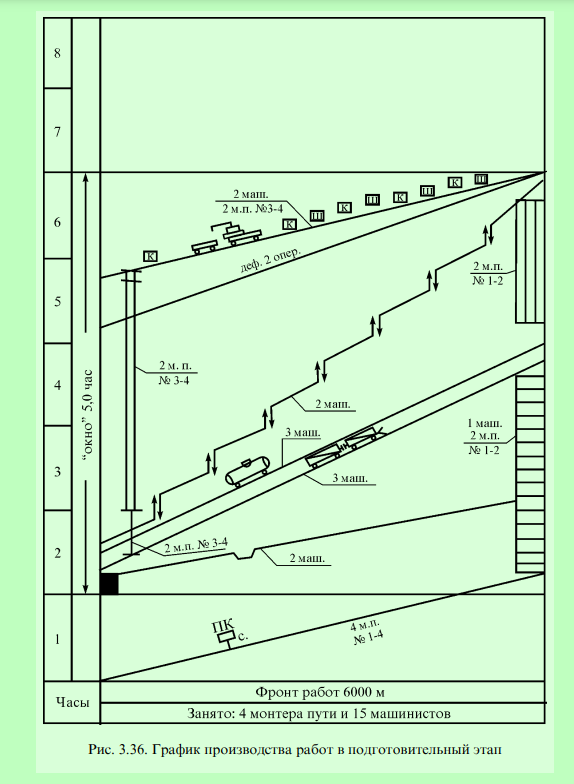

В первый день на фронте работ 6000 м (1,2 и 3-й участки по 2000 м)

ведут работы подготовительного этапа. Работы начинаются за 1 ч до “окна” и заканчиваются в “окно” продолжительностью 5 ч.

Во второй день на 1-м участке с фронтом работ 2000 м выполняют работы основного этапа. Их начинают за один час до “окна”, ведут в течение “окна” продолжительностью 5 ч и заканчивают в течение 2 ч после “окна”.

В третий рабочий день так же выполняются работы основного этапа на 2-м участке с фронтом работ 2000 м.

В четвёртый рабочий день на 3-м участке (фронт работ 2000 м) выполняются работы основного этапа, на 4, 5 и 6-м участках — работы подготовительного этапа — на фронте работ протяженностью 6000 м.

Для производства работ в этот день на фронте работ, равном 8000 м, формируют два машинных комплекса, состоящих из путевых машин: комплекс № 1 для 4, 5 и 6-го участков — путевой струг СС-1М, снегоуборочная машина СМ-2, рельсоочистительная машина РОМ-3, машина для правки рельсовых стыков МПРС, мотовоз МПТ, загруженный двумя пакетами железобетонных шпал, и прицепная 4-осная платформа с контейнерами с новыми скреплениями; комплекс № 2 для 3-го участка — два путевых моторных гайковёрта ПМГ № 1 и №2, машина для смены шпал МВТХ, машина М- ПУ для вырезки загрязнённого балласта в местах выплесков с прицепной 4-осной платформой с чистым балластом, выправочная машина “Дуоматик 09-32”, балластоуплотнительная машина БУМ, хоппер-дозаторы, планировщик балласта ПБ, мотовоз МПТ с прицепной порожней 4-осной платформой.

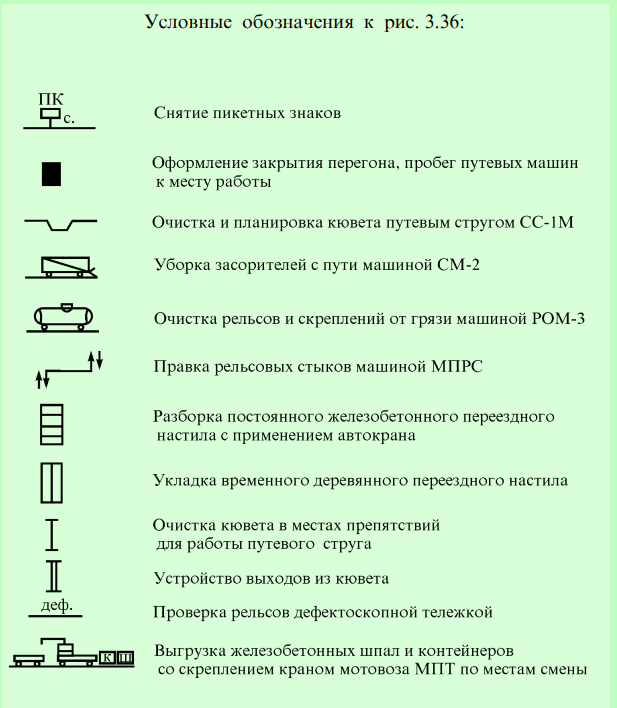

В первый день (подготовительный этап) до начала “окна” четыре монтёра пути (№ 1—4) снимают пикетные знаки перед работой путевого струга (рис. 3.36).

После закрытия перегона, снятия напряжения в контактной сети и отсоединения опор от рельсовой нити путевые машины приводятся в рабочее положение, и путевой струг СС-1М ведет очистку кюветов.

Два монтёра пути (№ 1, 2) заканчивают снимать пикетные знаки и с помощью автокрана убирают постоянный железобетонный настил на переезде, а другие два монтёра пути (№ 3, 4) очищают кювет в местах препятствий, а затем (после работы путевого струга) устраивают выходы из кюветов.

Одновременно с этим снегоуборочная машина СМ-2 убирает засорители с пути и вслед за ней рельсоочистительная машина РОМ- 3 очищает рельсы и скрепления от грязи.

Машина МПРС выполняет выправку болтовых стыков на уравнительных пролётах методом холодной правки. Машина выправляет стыки, имеющие неровности максимальной величины: болтовой стык до 8 мм, сварной — до 4 мм. После выправки стыки подбиваются на расстоянии двух шпал по обе стороны от стыка. Для этого машина оборудована одной парой подбивочных блоков.

К концу “окна” первого дня работ два оператора с дефектоскопной тележкой проверяют состояние выправленных стыков. Затем на участок прибывает мотовоз МПТ с прицепной 4-осной платформой, и 2 монтёра пути (№ 3, 4) с помощью крана мотовоза выгружают контейнеры с новыми скреплениями и новые железобетонные шпалы в местах их смены по всему фронту работ.

Одновременно два монтёра пути (№ 1, 2) укладывают временный деревянный настил на переезде.

После завершения “окна” монтёры пути поступают в распоряжение дорожного мастера околотка.

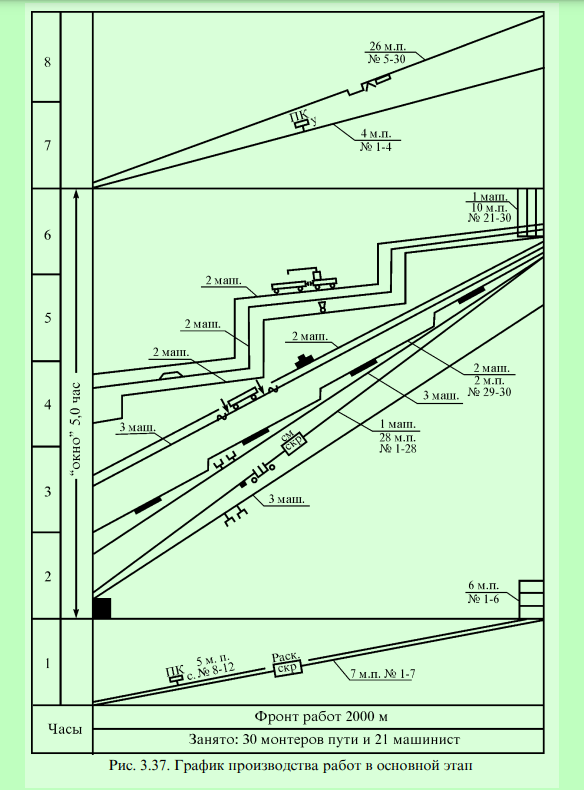

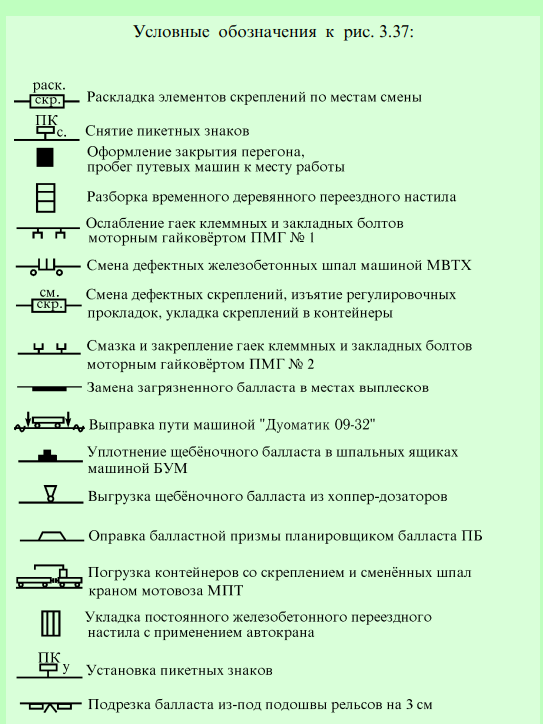

Во второй день (основной этап) семь монтёров пути (№ 1—7) до начала “окна” раскладывают новые скрепления из контейнеров по фронту работ, а 5 монтёров (№ 8—12) снимают оставшиеся пикетные знаки (рис. 3.37).

После закрытия перегона, снятия напряжения, заземления контактной сети, отсоединения ее опор от рельсовой нити путевые машины приводятся в рабочее положение, а 6 монтёров пути (№ 1— 6) снимают временный деревянный настил на переезде.

Путевой моторный гайковёрт ПМГ № 1 выполняет сплошное ослабление гаек клеммных и закладных болтов на 3—4 оборота, машина МВТХ производит смену дефектных железобетонных шпал. Одновременно со сменой шпал 28 монтёров пути (№ 1—28) извлекают регулировочные прокладки, меняют негодные скрепления в

местах, отмеченных заранее.

После смены скреплений и шпал ПМГ № 2 производит смазку и сплошное закрепление гаек клеммных и закладных болтов.

Путевая машина МПУ вырезает на глубину до 20 см ниже подошвы шпалы загрязнённый балласт в местах выплесков. Грейфером машины засыпают пустые шпальные ящики чистым балластом, находящимся в бункере и на прицепной платформе. Два монтёра пути (№ 29, 30) разравнивают выгруженный балласт в шпальных ящиках.

Выправочная машина “Дуоматик 09-32” выполняет сплошную выправку пути в профиле, плане и по уровню в автоматическом режиме по методу фиксированных точек, работая по принципу непрерывного передвижения экипажа и циклически перемещающегося подбивочного блока. Выправка пути способом фиксированных точек осуществляется с предварительной оптической его нивелировкой. По результатам нивелировки устанавливают величину подъёмки и сдвижки пути с записью на каждой пятой шпале с наружной стороны по ходу движения. Величина подъёмки записывается с индексом “У”, величина сдвижки — с индексом “Р”.

Для определения величин сдвижек в плане натурные стрелы измеряют 20-метровым шнуром через каждые 5 м. Против каждой фиксированной точки устанавливают колышки на определённом расстоянии с учётом величины сдвижки в данной фиксированной точке и с указанием точных координат основных точек кривой: КПК, КПК/НКК, ККК/НПК, КПК. Ведомость наличия кривых и их паспортные данные передают машинисту машины.

При производстве работ машина одновременно подбивает две шпалы. На участках с нарушенной эпюрой шпал, имеющих отклонения в расстояниях между осями смежных шпал 4—5 см, машину переводят в ручной режим работы, а при расстояниях более 5 см шпалы пропускают и подбивают отдельно другим способом.

При выправке пути плечо и откос балластной призмы обрабатывают уплотнителем машины.

После работы машины отклонения от параметров пути по плавности продольного профиля на базе 2,5 м не должны превы

шать 0,001, по уровню должны находиться в пределах ±2 мм, в плане разность двух смежных стрел изгиба на расстоянии 10 м при 20метровой хорде не должна превышать 2 мм.

Вслед за машиной “Дуоматик 09-32” балластоуплотнительная машина БУМ уплотняет балласт в шпальных ящиках, из хоппер- дозаторов выгружается на концы шпал щебёночный балласт в местах его нехватки, планировщик балласта ПБ перемещает балласт в середину колеи и выполняет оправку балластной призмы и планировку междупутья.

На участок работ прибывает мотовоз МПТ с прицепной 4-осной порожней платформой и своим краном грузит контейнеры со скреплениями на платформу, а сменённые железобетонные шпалы — на платформу мотовоза.

В конце “окна” десять монтёров (№ 21—30) с помощью автокрана укладывают постоянный железобетонный настил на переезде, путевые машины приводятся в рабочее положение и отправляются на станцию.

После открытия перегона 4 монтёра пути (№ 1—4) устанавливают пикетные знаки, а 26 монтёров пути (№ 5—30) выполняют подрезку балласта ниже подошвы рельса на 3 см.

После проверки состояния пути и устранения выявленных неисправностей участок работ открывается для движения поездов с установленной скоростью.

Ведомости объёмов и затрат труда на технологические процессы текущего содержания пути с использованием машин составляют по форме табл. 3.13, заполненной в качестве примера для рассмотренного технологического процесса.