Места соединения примыкающих друг к другу концов соседних рельсов и образования непрерывной рельсовой нити называют рельсовыми стыками.

Рельсовый стык — место соединения концов рельсов в рельсовую нить сваркой, склеиванием или с помощью стыковых накладок и болтов. Сварными рельсовыми стыками условно называются места сварки рельсов в бесстыковые рельсовые плети. В клееболтовых стыках накладки приклеиваются к рельсам и стягиваются болтами. В болтовых стыках между концами рельсов, перекрытых накладками, оставляют зазоры. Конструкция рельсового стыка должна удовлетворять трем основным требованиям:

- воспринимать изгибающий момент и поперечную силу в пределах стыка, что обеспечивает плотность скрепления, чтобы элементы стыка были прочными, не смещались и не скользили один относительно другого при работе стыка;

- допускать продольные перемещения концов рельсов в стыке при изменении длины рельса вследствие колебаний его температуры. Это требование вызывает необходимость определенной свободы перемещений концов рельсов относительно стыковых скреплений;

обеспечить возможность изготовления деталей стыка одним из способов массового изготовления — прокаткой, штамповкой или литьем.

При этом необходимо обеспечить плотность прилегания рабочих граней накладки к низу головки и к верху подошвы рельсов в стыке при допускаемых стандартами отклонениях в размерах элементов — по высоте шейки рельса (+0,3;—4) мм, по ширине подошвы рельса (+1; —1,5) мм, высоте накладки (±0,5) мм и по толщине накладки (±0,75) мм.

Основные виды стыков и особенности их работы

Под катящимся колесом рельсовая нить упруго прогибается. При исправном пути, одинаковых по размерам, типу и состоянию шпалах, равномерном расположении и одинаковой их подбивке, одинаковом по качеству и толщине балласте и здоровом земляном полотне упругий прогиб рельса должен быть одинаков по всей длине рельса, если колесо действует на путь с постоянной силой. В этих условиях траектория точки касания колеса с рельсом представляет собой примерно прямую линию.

Стыковые скрепления должны обеспечить прямолинейную траекторию и в зоне стыка. Однако обеспечить это не удается, так как из-за разрыва непрерывности рельсовой нити нагрузка от колеса в стыке воспринимается накладками, момент инерции которых меньше момента инерции рельса вне стыка. В стыке траектория точки контакта колеса с рельсом имеет перелом, вследствие чего создаются ударно-динамические силы и повышенное воздействие на путь в этой зоне.

В рельсовом стыке на весу под воздействием колеса каждая накладка работает как балка, опирающаяся по концам на подошву рельса и нагруженная в средней части нажатием граней головок концов рельсов.

Концы рельсов в стыке работают в основном.как консоли, свешивающиеся в стыковой пролет за стыковые шпалы. Это вызывает взаимное скольжение и истирание рабочих граней накладок и поверхностей головки и подошвы рельсов, к которым они прилегают.

Концы рельсов в стыках, прогибаясь под нагрузкой, образуют угол, поэтому колеса ударяются о поверхность принимающего конца рельса под небольшим углом к вертикали. Горизонтальная составляющая этих сил создает угоняющую силу в направлении движения, тем большую, чем больше нагрузка от колеса. Одно это не могло бы вызвать заметного угона рельсов (те. продольного перемещения рельсов под колесами проходящего поезда), так как принимающие концы рельса прижимаются набежавшими колесами.

Угон от ударов в стыках происходит, в основном, потому, что рельсовая нить при ударе встряхивается и имеющиеся в принимающем рельсе температурные напряжения получают частичную разрядку, в результате чего рельс изменяет длину и противоположный незажатый его конец немного проскальзывает вперед.

Ударное взаимодействие колеса и рельса в зоне стыка, повышенный износ элементов стыка, смятие концов рельсов и вызываемые всем этим повышенные расходы на текущее содержание пути; необходимость иметь многодетальную (накладки, болты, шайбы и пр.) периодически повторяющуюся (и чем меньше длина рельса, тем чаще повторяющуюся) конструкцию стыка — все это и привело к стремлению не только сократить число стыков, увеличив длину рельсов, но и совсем ликвидировать рельсовый стык.

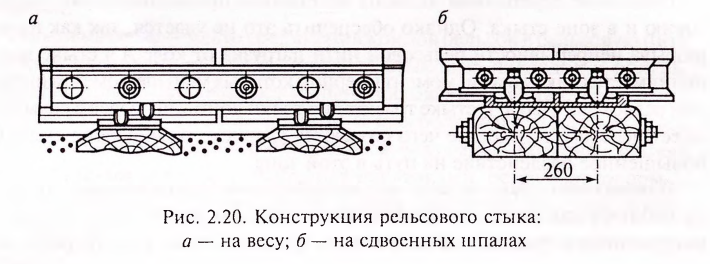

По расположению рельсовых опор (шпал, брусьев) в болтовых стыках относительно концов рельсов различают (рис. 2.20) стыки на весу, когда стык расположен в пролете между шпалами и расстояние между ними достаточно для подбивки каждой из них с обеих сторон, и на сдвоенных шпалах, когда обе стыковые шпалы сближены до соприкосновения и стянуты болтами.

В стыке на весу под нагрузкой колеса каждая накладка работает как балка, опирающаяся по концам на подошву рельса и нагруженная в средней части нажатием на головки рельсов. Основное преимущество стыка на весу — его большая упругость и меньшее кантование стыковых шпал; недостаток — более высокие напряжения в элементах стыка.

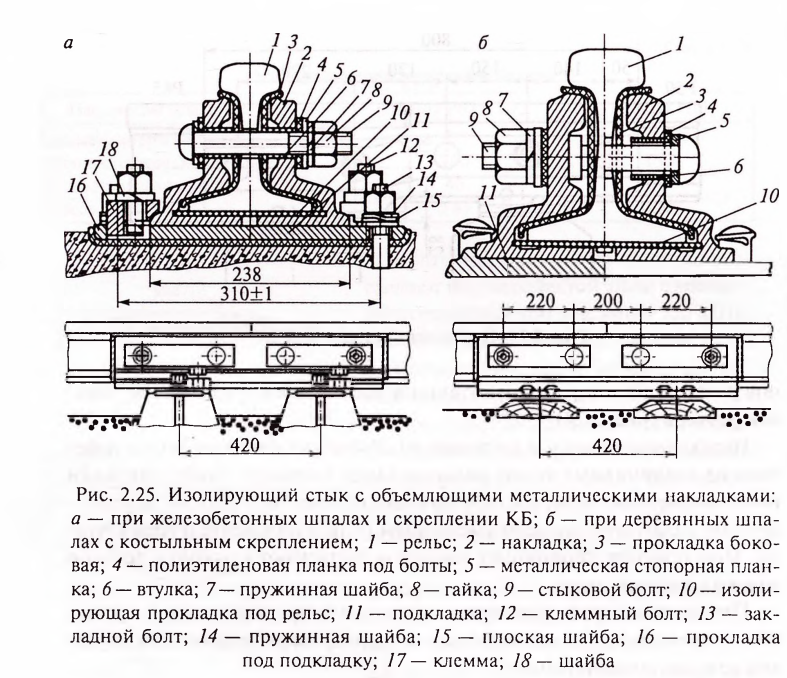

При стыке на сдвоенных шпалах работа накладок и рельсовых концов облегчена в сравнении с работой их при стыке на весу. Основное преимущество стыка на сдвоенных шпалах — меньший прогиб рельсовой нити и меньшие напряжения в элементах стыка, в первую очередь — в накладках. Это преимущество используют при устройстве изолирующих стыков с металлическими накладками уменьшенного поперечного сечения; недостаток — сравнительно большая жесткость стыка и трудность выправки сдвоенных шпал. Стандартным стыком принят стык на весу с расстоянием между осями шпал 420 мм при рельсах Р75 и Р65 и 440 мм при рельсах Р50.

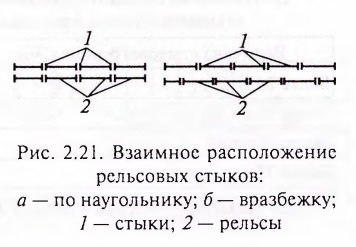

По относительному расположению стыков на одной и другой рельсовых нитях различают стыки по наугольнику, т.е. в одном створе по обеим нитям, и вразбежку, когда стык на одной нити не находится против стыка на другой (рис. 2.21).

На сети отечественных дорог принято расположение стыков по наугольнику, при котором обеспечивается достаточная плавность хода поездов, создаются лучшие условия для изоляции участков автоблокировки, а также для укладки и снятия путевой решетки целыми звеньями механизированным способом при постройке и ремонтах железнодорожного пути. Для компенсации изменений длин.рельсов при колебаниях их температур между концами смежных рельсов устраивают стыковой рельсовый зазор. Конструктивный стыковой зазор составляет 21 мм.

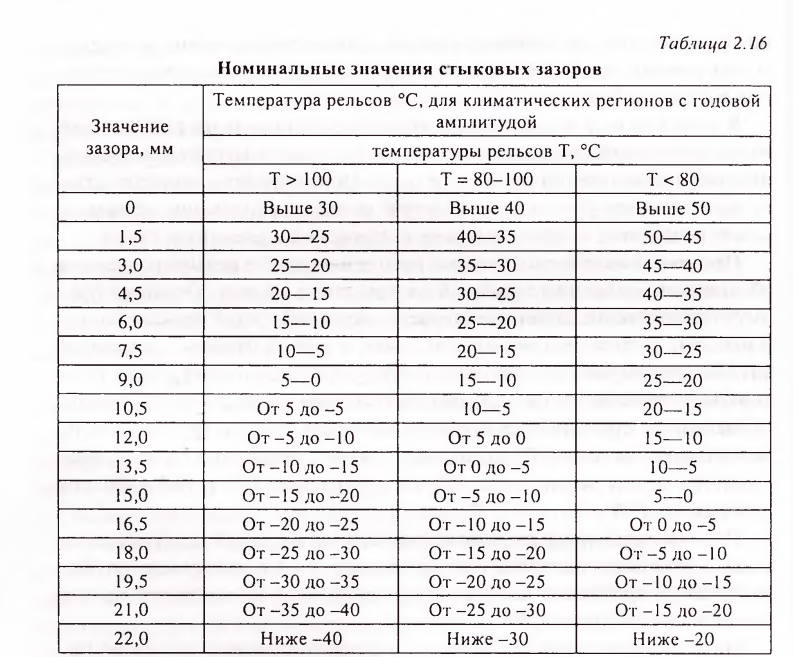

Номинальные значения стыковых зазоров по климатическим регионам (длина рельсов 25 м, диаметр отверстий в рельсах 36 мм) приведены в табл. 2.16.

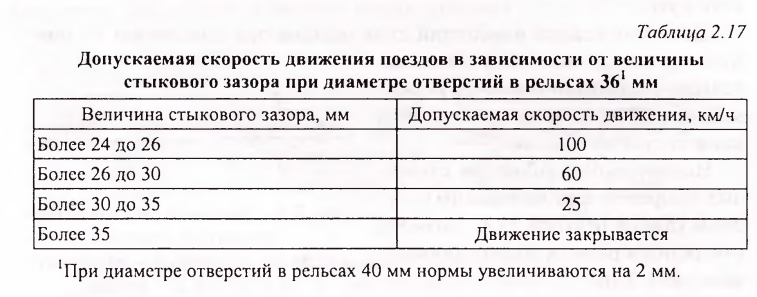

Зазоры в стыке рельсов длиной 25 м не должен превышать 22 мм при диаметре отверстий в рельсах 36 мм и 24 мм при диаметре отверстий в рельсе 40 мм. Если величина зазора в стыке больше 24 мм, допускаемая скорость движения поездов должна быть снижена (табл. 2.17).

Основные элементы стыка

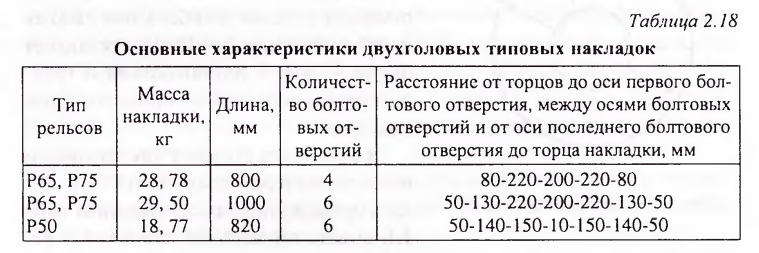

Основные характеристики двухголовых типовых накладок приведены в табл. 2.18.

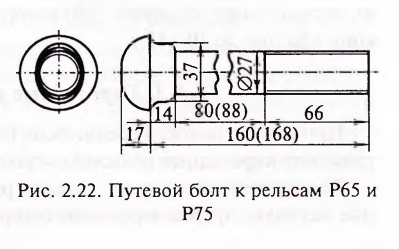

В накладках чередуются круглые и овальные отверстия. В овальные отверстия входят стыковые болты (рис. 2.22).

Стыковой болт имеет головку симметричной формы. Для предотвращения проворачивания болта при завинчивании или отвинчивании гайки болту придан овальный подголовник. Четное число болтов позволяет использовать снаружи и

внутри колеи одинаковые накладки; головки болтов располагают поочередно в одну и другую сторону.

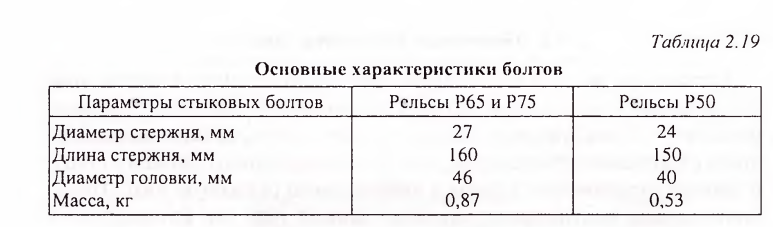

Основные характеристики болтов приведены в табл. 2.19.

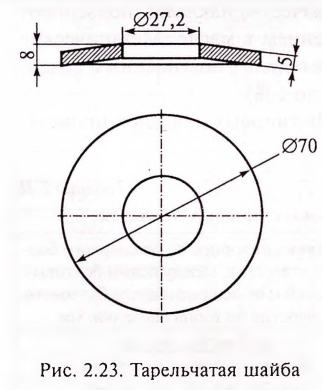

| Рис. 2.23. Тарельчатая шайба |

Болты нормальной прочности изготовляют из углеродистой стали с временным сопротивлением не менее 750 МПа, болты повышенной прочности — из легированной стали с временным сопротивлением не менее 850 МПа.

Постоянство натяжения болтов обеспечивает путевая шайба. Сила сжатия шайбы сечением 8 х 10 мм составляет около 12 кН. У двухвитковых и трехвитковых шайб виткам придается волнистость.

В рельсовых стыках с двухголовыми накладками и рельсами Р65 и Р75, а также в промежуточных скреплениях типа КБ вместо пружинных шайб могут устанавливать тарельчатые пружины с наружным диаметром 60 или 70 мм (рис. 2.23). Для этого на каждый болт к накладке устанавливают плоскую шайбу размером 45 х 28 х 3 мм, а к ней выпуклой стороной одну тарельчатую шайбу и выпуклой стороной к гайке вторую тарельчатую пружину. Затем устанавливают гайку.

Кроме последовательной установки тарельчатых пружин возможна их параллельная установка, при которой создаются усилия затяжки стыковых болтов до 10—12 т.

Переходные стыки и рельсы

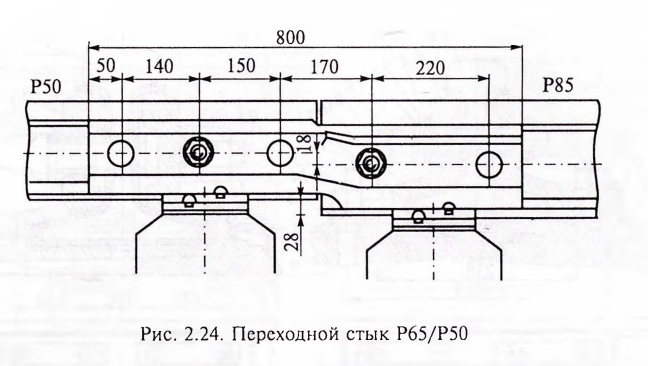

При необходимости соединения рельсов с различным профилем устраивают переходные рельсовые стыки. Для соединения в стыке рельсов разных типов применяют переходные накладки, форма и размеры которых обеспечивают совпадение торцов рельсов по поверхности катания и рабочим боковым граням головок рельсов (рис. 2.24).

Переходные накладки изготовляют обычно из накладок более тяжелого из соединяемых типов рельсов. Одна половина такой накладки имеет форму и размеры, соответствующие одному типу рельсов, другая — другому с соответствующим смещением рельса по высоте и горизонтали. При помощи переходных накладок допускают стыковку рельсов только соседних типов.

При возможности обеспечить надежную и прочную сварку, применяют переходные рельсы нормальной длины, сваренные из двух отрезков рельсов смежных типов.

Особенности устройства стыков на линиях

с автоблокировкой и электрической тягой поездов

На линиях с автоблокировкой и электрической тягой поездов различают стыки токопроводящие или электроизолирующие.

Рельсовые нити используют как токопроводящие цепи для сигнального и тягового токов. С этой целью на границах рельсовых цепей устраивают изолирующие стыки, а в пределах рельсовой цепи обеспечивают необходимую для нормальной работы цепи токопроводимость стыков.

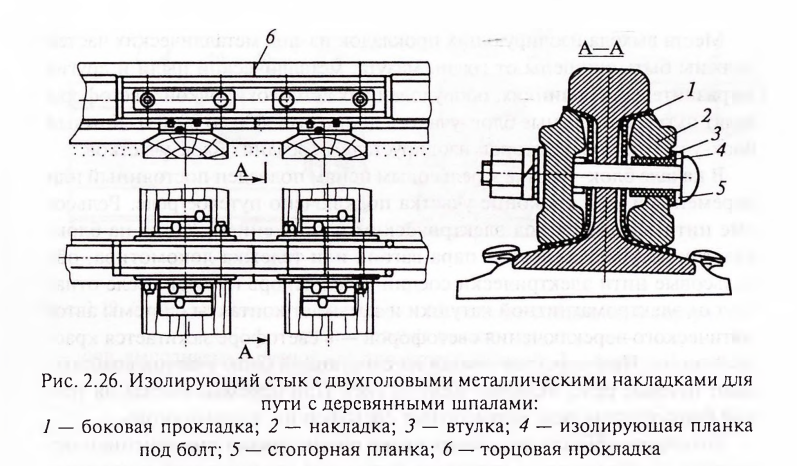

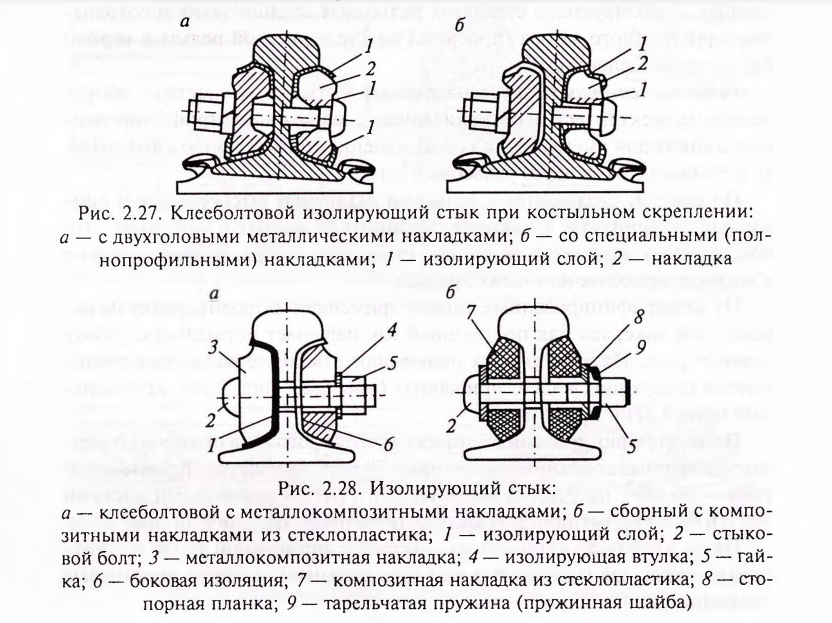

Изолирующий стык предназначен для разделения рельсовых цепей на электрически изолированные друг от друга участки и для электрической изоляции двух смежных рельсов. Применяют изолирующие стыки следующих конструкций:

- сборные с объемлющими металлическими накладками (рис. 2.25);

- сборные с двухголовыми металлическими накладками (рис. 2.26);

- клееболтовые с двухголовыми металлическими накладками (рис. 2.27, а);

- клееболтовые с полнопрофильными металлическими накладками (рис. 2.27, б);

- клееболтовые с металлокомпозитными накладками (рис. 2.28, а);

- сборные с композитными накладками (рис. 2.28, б).

Изолирующие стыки располагают над серединой шпального ящика. При деревянных шпалах с костыльным скреплением рельсы в изолирующем стыке закрепляют по каждой рельсовой нити противоугонами «в замок» на 13 шпалах с каждой стороны стыка. Торцы рельсов в изолирующем стыке не должны иметь наката. Зазор в стыке по всей высоте рельса должен составлять 5—10 мм.

Места выхода изолирующих прокладок из-под металлических частей должны быть очищены от грязи, мазута, металлической пыли и других загрязнителей. На линиях, оборудованных автоблокировкой, светофоры делят путь на отдельные блок-участки длиной от 1000 до 2000 м. Каждый блок-участок с обеих сторон изолируется от соседних блок-участков.

В начале блок-участка к рельсовым цепям подведен постоянный или переменный ток, а в конце участка подключено путевое реле. Рельсовые нити находятся под электрическим напряжением. Когда на блок- участок вступает колесная пара вагона или тележка локомотива, обе рельсовые нити электрически соединяются. Якорь путевого реле отпадает от электромагнитной катушки и замыкает контакты системы автоматического переключения светофоров — в светофоре зажигается красный огонь. При переходе поезда на следующий блок-участок срабатывают путевые реле, включая желтый свет. При переходе поезда на третий блок-участок реле переключает светофор на зеленый огонь.

Токопроводимость рельсовых нитей обеспечивают применением основных и дублирующих стыковых рельсовых соединителей и сохранением постоянного зазора (просвета) между подошвой рельса и верхом балласта (не менее 3 см).

Рельсовые соединители устанавливают в стыках на участках, оборудованных электрической сигнализацией, а также на электрифицированных линиях для уменьшения сопротивления прохождению сигнального и тягового токов через рельсовый стык.

По способу соединения с рельсами различают штепсельные и приварные соединители. Стыковые соединители делают изогнутыми, что обеспечивает изменение величины стыкового зазора, и присоединяют к головке, подошве или шейке рельса.

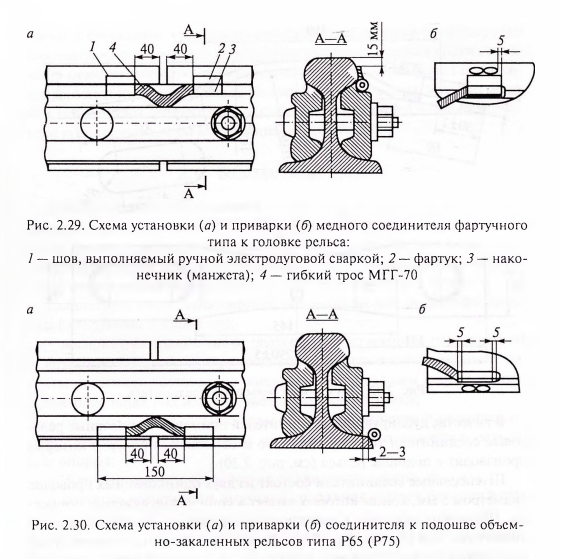

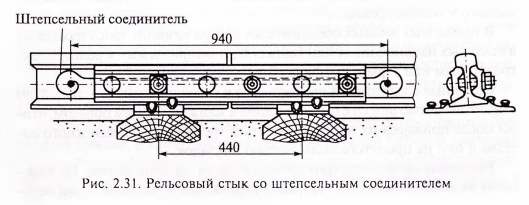

На электрифицированных линиях применяют автоблокировку на переменном токе, так как постоянный ток нарушает нормальную работу путевых реле. На этих линиях применяют стыковые рельсовые соединители следующих видов: приварные (рис. 2.29, рис. 2.30), штепсельные (рис. 2.31) и пружинные.

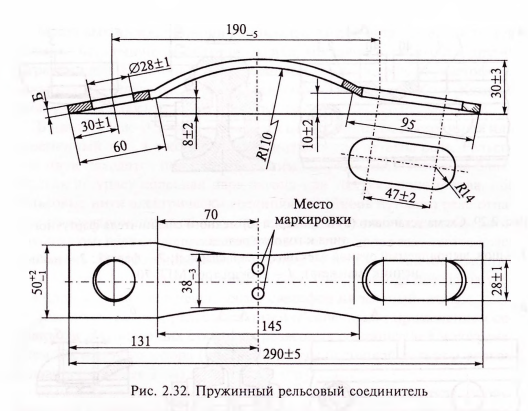

На электрифицированных линиях постоянного тока применяют медные приварные соединители сечением 70 мм2, на участках переменного тока — 50 мм2; на участках бесстыкового пути с рельсовыми плетями 200 м и более применяют пружинные рельсовые соединители (рис. 2.32).

На не электрифицированных участках с автономной тягой устанавливают стальные (приварные или штепсельные), а также пружинные соединители.

В качестве дублирующих соединителей применяют приварные рельсовые соединители того же типа, что и основные, приварку которых производят к подошве рельса (см. рис. 2.30).

Штепсельные соединители состоят из двух оцинкованных проволок диаметром 5 мм, концы которых входят в конические луженые штепсели. Штепсели забивают в высверленные в шейках рельсов отверстия диаметром 10,4 мм (см. рис. 2.31). Вместо штепсельных соединителей применяют также короткие соединители из стального троса, привариваемого к головке рельса.

В приварных медных соединителях концы медного троса находятся в стальных наконечниках или манжетах, привариваемых к рельсу электродуговым или термитным способом.

Основные соединители приваривают к головке рельса (см. рис. 2.29) выгнутой частью вниз и с расположением манжетов таким образом, чтобы после приварки их не могли касаться гребни колес подвижного состава и они не препятствовали снятию накладок.

Рельсовые цепи оборудуют дублирующими соединителями. На перегонах их устанавливают на участках приближения и удаления перед переездами и станциями, на главных путях станций, а также по маршрутам безостановочного пропуска и приема (отправления) пассажирских поездов. В качестве дублирующих применяют приварные рельсовые соединители того же типа, что и основные. На электрифицированных участках могут быть установлены электротяговые соединители длиной 1200 мм с болтовыми креплениями, а также пружинные соединители.