Основное отличие работы бесстыкового пути от звеньевого заключается в том, что в рельсовых плетях действуют значительные продольные силы, зависящие от изменения температуры. При повышении температуры рельсовых плетей по сравнению с температурой их закрепления возникают продольные силы сжатия, создающие опасность выброса пути. При понижении температуры появляются растягивающие усилия, которые вызывают перенапряжения в рельсах и разрыв рельсового стыка из-за среза болтов. Оптимальной температурой является та, при которой в рельсовых плетях отсутствуют продольные силы и сопутствующие им напряжения.

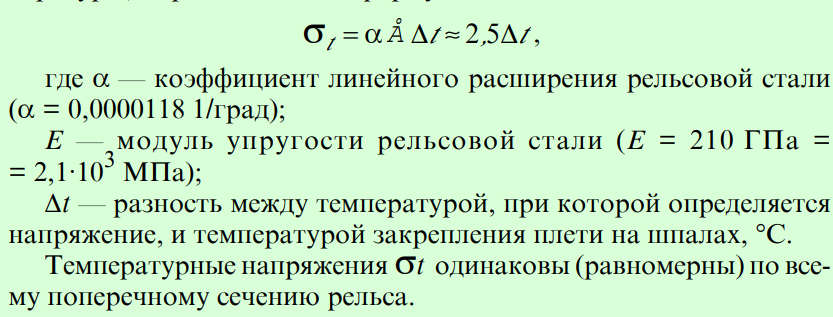

Температурные напряжения, возникающие в рельсовых плетях в связи с несостоявшимся изменением их длины при изменении температуры, определяются по формуле

Под воздействием подвижного состава в рельсовой плети появляются продольные напряжения изгиба, разные по сечению рельса: сжимающие — в головке, растягивающие — в подошве. Наибольшие растягивающие напряжения возникают в наружной кромке подошвы, они достигают 100—140 МПа, а наибольшие сжимающие напряжения — во внутренней кромке головки и могут превышать 120—160 МПа.

В связи с тем, что каждый градус повышения или понижения температуры рельсов создаёт в них напряжения 2,5 МПа, нагревать или охлаждать плети можно лишь на такую величину, при которой сумма температурных и «поездных» напряжений будет оставаться в пределах общих допусков по условиям прочности и устойчивости бесстыкового пути, с запасом на случай возможных непредвиденных происшествий.

Величина суммарных напряжений в значительной степени зависит от алгебраической разности наибольшей Т и наименьшей Тmin температур лежащего в пути рельса в течение года. Эту разность называют амплитудой изменения температуры рельса или температурной амплитудой.

Однако влияние температурных сил в бесстыковом пути не ограничивается увеличением напряжений в рельсовых плетях и угрозой

нарушения их прочности. При определённых условиях (большая температурная амплитуда, снижение жёсткости сопротивления рельсошпальной решётки и т.д.) температурные силы могут привести к выбросу пути (рис. 2.10).

Выброс бесстыкового пути — искривление всей путевой решетки (сразу обеих рельсовых нитей) в вертикальной или горизонтальной плоскостях. Состояние пути, близкое к выбросу, устанавливают по совокупности косвенных признаков. Прежде всего обращают внимание на зазоры между кромкой подошвы рельса и внешней ребордой подкладки. Если их нет на 10—15 шпалах, лежащих подряд, при отсутствии слабо затянутых клеммных болтов, то это свидетельствует о значительных внутренних напряжениях в рельсах.

Допускаемые повышения температуры рельсов по сравнению с оптимальной для разных конструкций верхнего строения и радиусов кривых приведены в ТУ [9].

При недостаточно затянутых закладных болтах и большом боковом давлении рельса могут наблюдаться некоторый перекос подкладок на шпалах и выдавливание резиновых прокладок у их торцов.

Выбросу предшествует также угон пути, который можно обнаружить по следам, оставленным клеммами на подошве рельса, и определить величину продольного перемещения рельса. Непосредственно перед выбросом рельсовые плети, лежащие на щебне, имеют отклонение до 16—25 мм от правильного положения на отдельных коротких участках (8—12 м), и его сравнительно легко обнаружить при осмотре.

Закрепление рельсовых плетей рекомендуется проводить при температуре, находящейся в верхней половине или даже в верхней трети расчётного температурного интервала. При этом следует учитывать, что закрепление плетей при очень высоких температурах может привести зимой, в период резких понижений температуры, к разрыву плети (в основном по сварным стыкам) и стыков уравнительных пролётов.

Конкретные значения температур закрепления плетей на постоянный режим эксплуатации устанавливает начальник дистанции пути в пределах расчётного интервала в зависимости от местных условий.

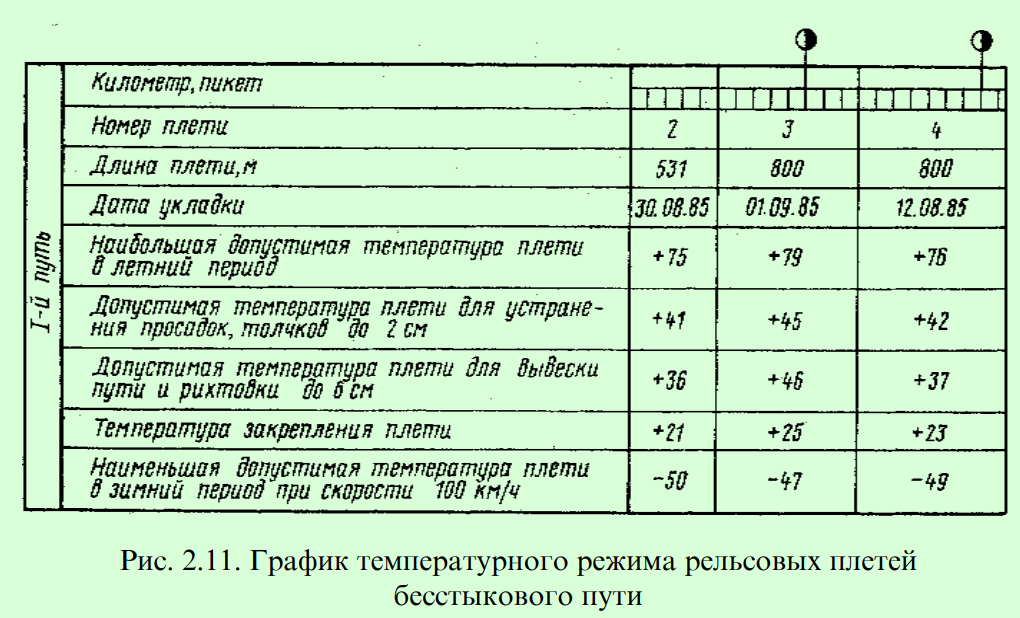

В технических отделах дистанций пути и на околотках имеются графики температурного режима рельсовых плетей (рис. 2.11). Эти графики составляются на основании расчётов по исходным данным технических указаний и представляют собой нормативы температурного режима по производству работ на каждой конкретной плети.

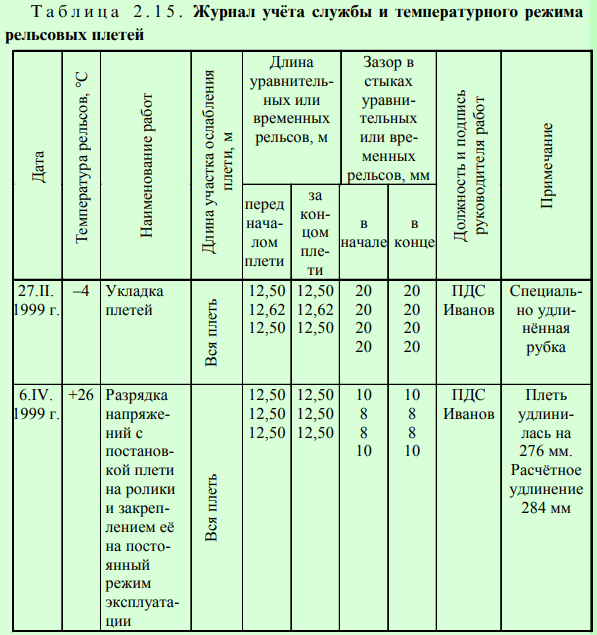

Кроме того, на околотках ведётся Журнал учёта службы и температурного режима рельсовых плетей, в который заносят записи начального режима и последующих его изменений отдельно для каждой плети.

В журнале отражаются все выполненные на плети работы, влияющие на её температурный режим и напряжённое состояние: принудительный ввод плетей в оптимальную температуру закрепления, разрядка, регулировка температурных напряжений и напряжений от угона плетей, ремонтные работы с применением тяжёлых путевых машин, выполняющих работу с подъёмкой рельсошпальной решетки более чем на 2 см, вырезка дефектного места в плети, восстановление плети сваркой, замена уравнительных рельсов длиной 12,5 м на удлинённые и т.д. (табл. 2.15). После выполнения указанных работ должны быть сделаны соответствующие записи в журнале. На особом учёте, до ввода в оптимальную температуру, должны находиться плети, уложенные и закреплённые в зимний или осенний периоды года, а также места с дефектами 21.2, 26.3, 69, усиленные накладками.

На участках бесстыкового пути организуется контроль температуры рельсов. Для этого при работе на бесстыковом пути используют термометры ТР-4 и ТР-5. Оба термометра вмонтированы в металлический корпус с прорезью, через которую просматриваются их показания. В нерабочем состоянии прорезь закрывается поворотным чехлом. Каждый термометр крепят на головку рельса с помощью пружинных захватов: ТР-4 только в вертикальном положении, а ТР-5 в горизонтальном. При этом должно быть обеспечено плотное прижатие датчика к поверхности рельса.

Рабочая жидкость термометра ТР-4 (толуол) окрашена в красный цвет, пределы измерения от -55 до +55 °С. У ТР-5 рабочая жидкость — ртуть, пределы измерений от -35 до +75 °С.

При разнице температур воздуха и рельса 20 °С продолжительность измерения термометрами должна составлять не менее 15 мин с момента установки на рельсе до снятия отсчёта. Раз в два года термометры должны проверяться на контрольном пункте.

Могут применяться термометры и других конструкций (пружинные, электронные и т.п.).

При наступлении летом температуры воздуха, близкой к наивысшей для данной местности, а зимой при понижении температуры на 60 °С по сравнению с температурой закрепления плети или при температуре воздуха минус 30 °С надзор за бесстыковым путём должен быть усилен.

В зависимости от местных условий порядок и сроки дополнительных осмотров устанавливает начальник дистанции пути.

В жаркие летние дни необходимо тщательно следить за положением пути в плане. Заметные отклонения от правильного положения на очень коротком расстоянии служат признаком начала выброса. При обнаружении таких отклонений необходимо сделать контрольный промер стрелы изгиба (см. п. 2.5).

При обнаружении летом при жаркой погоде резких углов в плане необходимо срочно оградить место неисправности сигналами остановки и немедленно приступить к устранению неисправности.

Правильность положения бесстыкового пути в плане дорожный мастер и бригадир пути должны проверять в тёплое время года при каждом осмотре пути с помощью бинокля или другого оптического прибора.

Зимой при низких температурах особое внимание уделяют проверке рельсов в местах сварных стыков и на протяжении 1 м в каждую сторону

от них, а также следят за раскрытием рельсовых стыков в зоне уравнительных пролётов. При зазорах, близких к конструктивным, и ожидаемом дальнейшем понижении температуры необходимо затянуть гайки клеммных, закладных и стыковых болтов на концах плетей по 50 м, одну пару уравнительных рельсов заменить на удлинённые и произвести регулировку зазоров.

При отступлениях от нормативной ширины балластной призмы на протяжении более 10 м должны обеспечиваться меры безопасности движения поездов в зависимости от величин отступлений и ожидаемых температур. При ширине плеча менее 25 см и ожидаемом повышении температур на 15 °С и более относительно температуры закрепления рельсовых плетей скорость ограничивается до 60 км/ч или менее в зависимости от состояния балластной призмы и промежуточных скреплений.

Нарушить температурно-напряжённый режим эксплуатации бесстыкового пути может также угон плетей. Наличие угона приводит к опасным сжимающим или растягивающим напряжениям в плетях.

О напряжённом состоянии рельсовой плети приходится судить по косвенным признакам: величине зазоров в стыках уравнительных рельсов, проскальзыванию плети по подкладкам, на что указывают следы клемм на подошве рельсов; смещению подкладок по шпалам вдоль пути, наклону клеммных болтов вдоль пути на нескольких шпалах подряд; выползшим из-под рельсов подкладкам- амортизаторам и др.

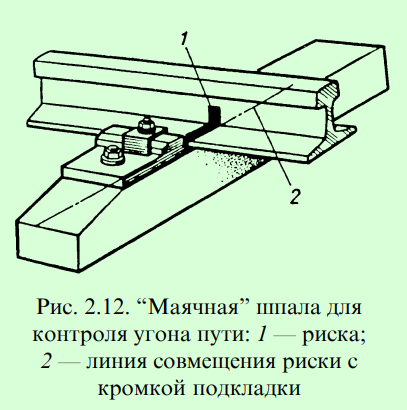

Кроме оценки возможного угона плетей визуально проводится контроль угона по смещениям контрольных сечений рельсовой плети относительно «маячных» шпал (рис. 2.12). Изменение напряжённого состояния плети определяется по изменению расстояний между контрольными сечениями рельсовой плети. Эти сечения отмечают поперечными полосами шириной 10 мм, наносимыми светлой масляной краской на верх подошвы и шейки рельсов внутри колеи в створе с боковой гранью подкладки, и кернами в створе с боковой гранью подкладки через каждые 100 м.

При обнаружении на маячных шпалах смещений контрольных меток до 5 мм необходимо проверить на участке состояние скреплений, заменить дефектные, подтянуть гайки. При смещении более 5 мм следует выявить изменение расстояний между соседними контрольными метками. Если изменение (удлинение или укорочение) 100-метрового участка между маячными шпалами не превышает 10 мм, можно ограничиться выполнением вышеуказанных мер, но при этом необходимо внести изменения температуры закрепления плети на угнанном участке в Журнал или в Паспорт-карту. Если же расстояние между контрольными сечениями изменилось больше чем на 10 мм, то это свидетельствует о значительном отклонении фактической температуры закрепления плетей от первоначальной, полученной при закреплении плетей на постоянный режим работы. В этом случае необходимо выполнить регулировку напряжений, которая должна производиться при температуре плетей, не превышающей их температуры закрепления.

Если после обнаружения укорочения плети (смещение рисок «внутрь» контрольного 100-метрового участка) ожидается повышение температуры рельсов в прямых и кривых К > 800 м более чем на 30 °С, а в кривых с меньшими радиусами — более чем на 20 °С, то на период до выполнения регулировки напряжений огра40 км/ч.

Для регулировки напряжений плеть освобождают от закрепления, вывешивают на ролики или устанавливают на скользящие пары пластин из нержавеющей стали, фторопласта, нафталена, полиамида и других материалов с малым коэффициентом трения (не более 0,1) или полиэтилена общей толщиной 8—10 мм, помещаемые на подрельсовые прокладки на каждой 15-й шпале. Освобождение участка плети начинают с растянутой зоны и последовательно продолжают в сторону сжатой.

Если после раскрепления изменение длин участков между маячными шпалами не превышает 5 мм, то этот участок плети вновь закрепляют, так как расчётный режим, нарушенный угоном, восстановлен, и температура закрепления плети на данном участке соответствует исходной температуре закрепления плети.

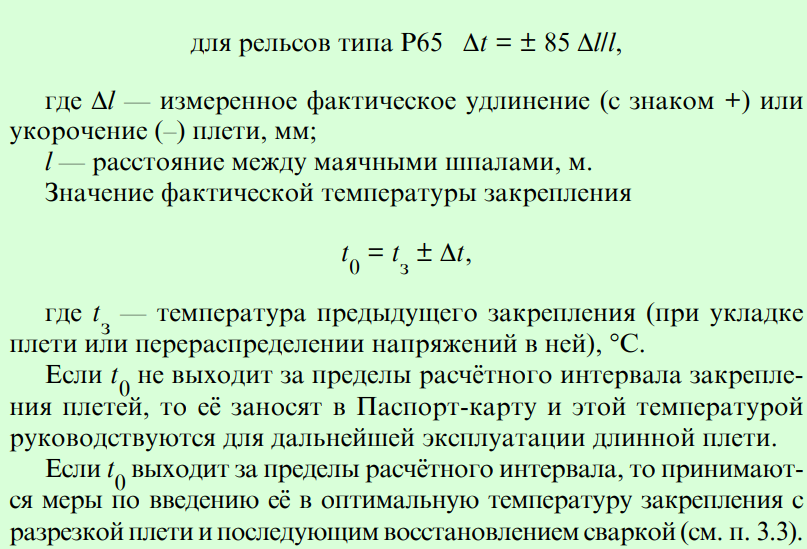

Если же после принятых мер смещения контрольных сечений превышают 5 мм, а изменения расстояний между ними превышают мм, то на коротких (800 м и менее) плетях должна быть выполнена разрядка напряжений с введением их в оптимальную температуру закрепления (см. п. 3.3). На длинных (более 800 м) плетях в этом случае определяют отклонение фактической температуры закрепления этого участка плети от первоначальной:

Для предотвращения угона плети необходимо обеспечить по — стоянное натяжение клеммных и закладных бол — т о в. Весной и осенью, а при необходимости и чаще следует смазывать резьбу всех болтов и подтягивать гайки. Для обеспечения достаточного продольного сопротивления плети нормальное прижатие её к основанию в узле скрепления должно составлять не менее

20 кН. Эта норма при скреплениях типа КБ достигается при среднем нормативном усилии затяжки клеммных и закладных болтов, соответствующем крутящему моменту 150 Н^м и 120 Н^м, прилагаемому на гайку каждого смазанного болта.

Затяжку гаек при подтягивании их в процессе эксплуатации необходимо проводить с крутящим моментом: для клеммных болтов — 200 Н^м, закладных — 150 Н^м; других типов скреплений — по техническим условиям, утверждённым ЦП МПС.

Контроль за усилием затяжки гаек осуществляется динамометрическими ключами. Как правило, их подтягивание назначают при падении крутящего момента затяжки гаек клеммных болтов до 100 Н^м, закладных — до 70 Н^м.

Контроль за усилием затяжки гаек клеммных и закладных болтов динамометрическими ключами ведут по обеим рельсовым нитям на 10—15 шпалах подряд, расположенных: на коротких плетях в трёх зонах — на концевых участках (на протяжении 100 м от концов плетей) и в средней части плети; на длинных плетях — на концевых участках и через каждые 400 м по длине плети. По результатам контроля определяется средняя величина затяжки и, если она ниже допускаемых значений, то назначается сплошное подтягивание клеммных и закладных болтов.

При скреплениях КБ на участках с грузонапряжённостью 25 млн т^км брутто/км в год необходимо один раз в год (осенью) подтягивать гайки стыковых, клеммных и закладных болтов со смазкой резьбы. На участках с грузонапряжённостью более 25 млн — т^км брутто/км в год сплошное подтягивание гаек со смазкой резьбы выполняют два раза в год — весной и осенью.

Дополнительный контроль затяжки гаек клеммных и закладных болтов необходим на участках, где появляется угон плетей. При весенних и осенних осмотрах пути контроль за усилием затяжки гаек болтов дополняется простукиванием молоточком . Если при простукивании будет обнаружено более 10 % ослабших гаек из числа проверенных, то следует в недельный срок провести проверку их затяжки динамометрическим ключом и назначить работу по приведению их затяжки к нормативной.

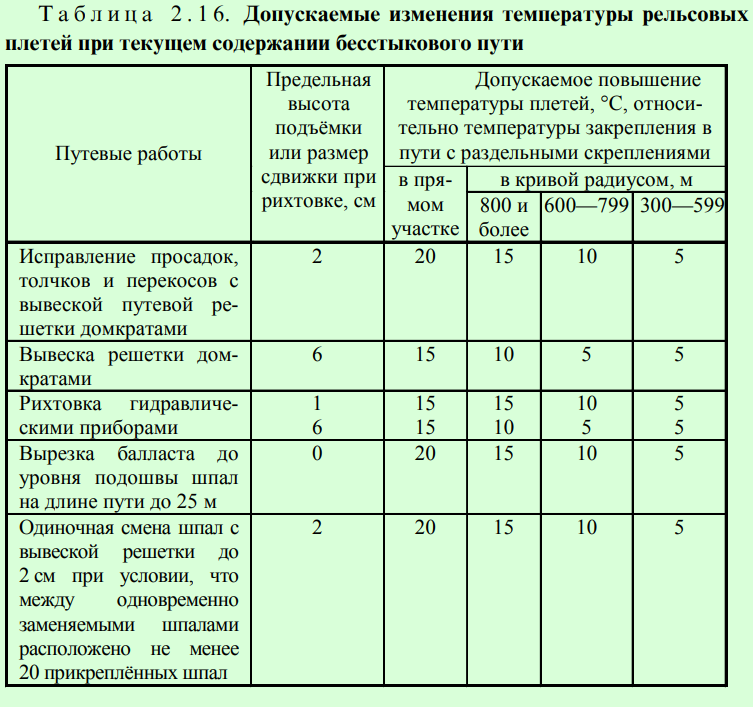

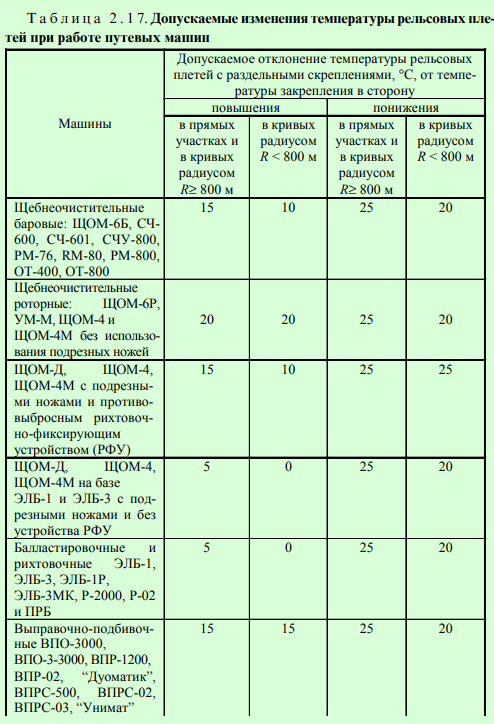

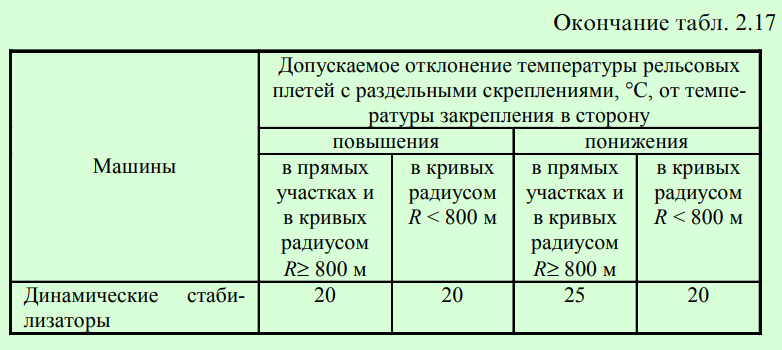

Основная особенность выполнения большинства работ текущего содержания бесстыкового пути состоит в том, что условия их выполнения зависят от напряженного состояния рельсовых плетей, обусловленного разностью температур рельсов при производстве работ и их закреплении. При температуре рельсовых плетей, превышающей температуру их закрепления на значения, более указанных в табл. 2.16 и 2.17, производить работы, связанные с ослаблением сопротивления бесстыкового пути боковому и вертикальному перемещению (исправление просадок, толчков, перекосов, смена шпал, рихтовка пути, очистка щебня в местах выплесков и т.д.), не допускается. Поэтому выполнять такие работы в летнее время следует утром или вечером.

Если необходимо вести работы при отклонениях температуры рельсовых плетей, существенно отличающихся от приведенных в табл. 2.16 и 2.17, то до их начала следует разрядить температурные напряжения в рельсовых плетях.

При выполнении на бесстыковом пути работ, связанных с уменьшением его устойчивости, в разрешённых интервалах температур домкраты для вывески путевой решетки должны устанавливаться строго вертикально, а по завершении работ следует тщательно утрамбовывать балласт в шпальных ящиках и у торцов шпал, не уменьшая плечо балластной призмы и крутизну откосов.

Исправлять просадки, толчки и перекосы укладкой или заменой регулировочных прокладок толщиной до 10 мм между подошвой рельса и подкладками разрешается, если температура рельсовых плетей превышает температуру их закрепления менее чем на 15 °С. Клеммные болты при этом ослабляют одновременно не более чем на семи шпалах подряд, а клеммы не снимают.

Одиночную смену подкладок, прокладок, клеммных и закладных болтов, клемм, шайб при температуре рельсов, превышающей температуру закрепления плети на 15 °С и более, можно выполнять одновременно не чаще, чем через 10 шпал.

Работа со стыками также требует большой осторожности. Во избежание изменения установленных зазоров разбирать и ослаблять стыки на концах рельсовых плетей, а также между уравнительными рельсами при температурах, отличающихся от температуры закрепления плетей более чем на ±5 °С, не рекомендуется. В случаях особой необходимости разрешается разбирать стыки при температурах, отличающихся от температуры закрепления рельсовых плетей не более чем на 20 °С. При этом может измениться зазор

примерно на 1 см. Для восстановления нормального зазора с наступлением температур, близких к температуре закрепления рельсовой плети, конец её на протяжении 40—50 м должен быть освобожден от закрепления и после свободного изменения длины вывешенного на ролики или пластины участка плети вновь закреплён.

При отсутствии зазоров заменять уравнитель — ные рельсы рельсами меньшей длины запрещается. Зажатый уравнительный рельс удаляют после вырезки куска рельса (10— 20 см) газовой резкой при закреплённых клеммных болтах.

В случае обнаружения летом при жаркой погоде резких углов в плане следует срочно оградить место неисправности сигналами остановки и немедленно приступить к устранению неисправности. При отклонении пути в плане на 10 мм по обеим рельсовым нитям на длине 10 м и превышении температуры рельсовой плети более чем на 15 °С относительно температуры её закрепления угол в плане можно устранять только после разрядки температурных напряжений по обеим рельсовым плетям от угла до ближайшего уравнительного пролёта с последующим восстановлением температурного режима плети при оптимальной температуре. При невозможности быстрого проведения разрядки необходимо вырезать кусок рельса (см. п. 3.3).

Если превышение температуры рельса над температурой закрепления меньше 15 °С, то после устранения угла рихтовкой следует выполнить регулировку напряжений на участке, включающем место производства работ и примыкающие к нему участки длиной по 50 м, и уплотнить балластную призму за торцами шпал, включая ее плечо.

Опыт эксплуатации бесстыкового пути выявил не только его высокую технико-экономическую эффективность, но и “слабое” место этой прогрессивной конструкции, каким является уравнительный пролёт. В его зоне из-за рельсовых стыков наблюдается более высокое по сравнению со средней частью плети динамическое воздействие подвижного состава на путь, быстрее возникают расстрой

ства, интенсивнее накапливаются остаточные деформации, происходит повышенный выход из строя рельсов, скреплений, железобетонных шпал, образуются выплески. Всё это увеличивает затраты труда на текущее содержание уравнительных пролётов.

ТУ предусмотрена укладка бесстыкового пути с “короткими” рельсовыми плетьми длиной 800 м и менее и “длинными” более — 800 м, в том числе длиной на блок-участок или перегон [9].

Предусматривается на путях 1-2-го классов повсеместное применение бесстыкового пути (длиной на перегон или блок-участок) без

уравнительных пролётов, что достигается вваркой высокопрочных клееболтовых стыков и использованием тональных рельсовых цепей автоблокировки.

При текущем содержании “длинных” плетей должны строго соблюдаться нормативные требования по контролю за работой пути и соблюдению температурного режима выполнения путевых работ. На таких участках должен быть налажен постоянный контроль за подвижками плетей относительно маячных шпал. В процессе эксплуатации бесстыкового пути с плетьми длиной, равной блок-учас- тку или перегону, приходится учитывать фактическую температуру закрепления не только всей плети, но и отдельных её участков, подверженных угону. Последнее касается преимущественно тормозных участков, конца спусков, участков перед переездами и кривыми малого радиуса. Как показал опыт эксплуатации, фактическая температура закрепления вследствие угона плетей может отличаться от первоначальной на 15—20 °С.