При введении высоких скоростей движения возникают более сложные, чем при обычных скоростях, процессы взаимодействия пути и подвижного состава. Величина динамического воздействия подвижного состава зависит как от основных нагрузок, так и от скорости движения. Последняя существенно влияет на работу пути и, в частности, на его стабильность и напряженное состояние. Так, в зоне контакта колеса и рельса при его волнообразном износе образуются высокочастотные колебания (до 5000 Гц), которые передаются подрельсовому со — стоянию и вызывают его расстройства, в том числе интенсивное истирание балласта. Наличие длинных неровностей (20—50 м и более) возбуждает низкочастотные (примерно 1 Гц) резонансные явления в подвижном составе, что также интенсивно ухудшает процессы взаимодействия его с путём. Повышенный уровень динамического воздействия подвижной нагрузки на путь, а также увеличенная частота приложения этой нагрузки предъявляют более высокие требования к конструкции и содержанию пути на линиях со скоростным движением поездов.

Общие требования к пути на линиях с высокими скоростями движения поездов. Требования к пути должны обеспечивать: сокращение времени нахождения пассажиров в пути, комфортабельность движения, безопасность движения и экологическую чистоту.

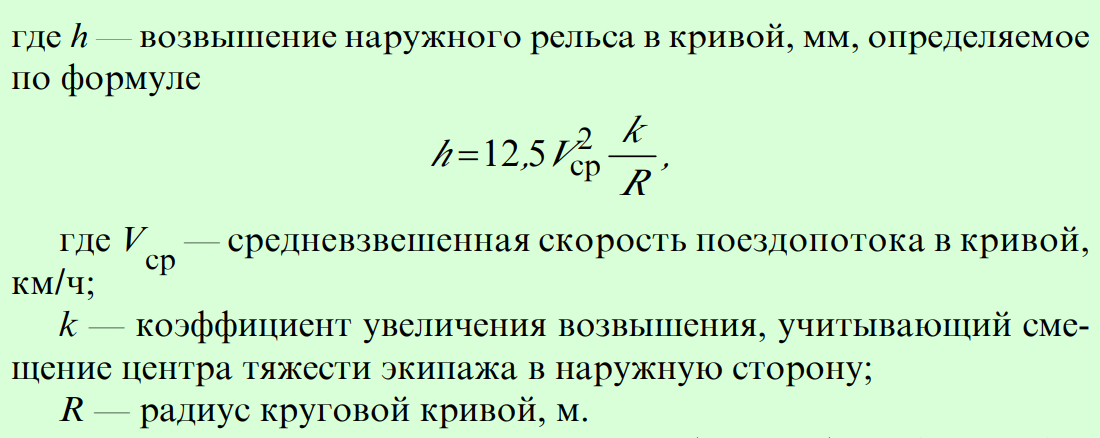

При введении на существующих линиях скоростного пассажирского движения учитываются повышенные требования к их плану и профилю. Для железных дорог России, где пассажирское движение совмещено с грузовыми перевозками, руководящий уклон продольного профиля при грузонапряженности в грузовом движении более 15 млн т^км/км должен быть не более 15 %о, более 30 млн т^км/км — не превышать 12 %о. Радиусы кривых в плане принимаются не менее 3000 м. При этом максимально допустимые скорости движения поездов в зависимости от радиуса кривой определяются при значении непогашенного поперечного ускорения 0,7 м/с2 и скорости его нарастания не более 0,4 м/с3.

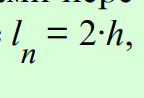

Все круговые кривые сопрягаются с прямыми участками переходными кривыми, длина которых должна быть не менее

Крутизна отвода возвышения должна быть не более 1 мм на 2 м пути. Прямые вставки между начальными точками переходных кривых должны иметь длину не менее 150 м.

Для проектируемой на скорости 300—350 км/ч высокоскоростной специализированной пассажирской линии Санкт-Петербург — Москва приняты более жёсткие требования к плану и профилю.

При проведении реконструкции верхнего строения пути с целью внедрения скоростного движения пассажирских поездов, совмещенного с грузовым движением, укладывают термоупрочнённые рельсы типа Р65 1-й группы, 1-го класса с повышенными требованиями по прямолинейности сваренных электроконтактным способом в РСП из 25-метровых рельсов без болтовых отверстий в короткие плети (длиной 400—800 м) и далее, сваренные после укладки в путь передвижной рельсосварочной машиной в длинные плети бесстыкового пути: на длину перегона с тональной автоблокировкой АБТ без уравнительных пролётов и стыков или на длину блок-участков с изолирующими стыками повышенной прочности с сопротивлением разрыву не менее 2,5 мН.

Неровности на поверхности катания в сварных стыках после их механической обработки должны удовлетворять следующим требованиям: вогнутые не допускаются, выпуклые не должны превышать 0,3 мм на базе измерений, равной 1,5 м. На остальном протяжении рельсовых плетей, после их укладки и шлифовки, неровности, измеренные на той же безе, не должны быть более 0,2 мм.

Шпалы укладывают железобетонные: стандартные с эпюрой укладки 1840 шт./км или повышенной массы (350 кг) типа Ш1-ТС

с эпюрой 1760 шт/км. Промежуточные рельсовые скрепления — с упругими клеммами.

Железобетонные шпалы укладывают на слой щебня фракции 25—60 мм марки прочности И-20 (гранит, базальт, диабаз и т.п.) по ГОСТ 7392-85 высотой 40 см. Вместо подушки может быть уложен защитный слой из полимерных материалов. Плечо балластной призмы — не менее 45 см, заложение откосов — 1:1,5.

На проектируемой высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва подшпальное основание отличается от обычного типового. На рис. 2.30 приведён поперечный профиль для ВСМ Санкт-Петербург — Москва. Ширина насыпи 13,00 м, расстояние между осями путей 4,5 м,

откосы насыпи имеют уклон 1:1,75, защитный слой под балластом по всей ширине насыпи отделён от остального тела насыпи геотекстилем. Защитный слой создается, если существующее земляное полотно сложено недренирующими грунтами. Толщина его должна быть достаточной, чтобы глинистый грунт не промерзал: при суглинистых грунтах 0,8—1,0 м, при супесях 0,5—0,7 м. Сам защитный слой выполнятся из различных песчаных смесей с коэффициентом фильтрации не менее 0,5 м/сут. Грунт насыпи уплотняют согласно действующим нормативам. Поверхность основной площадки земляного полотна двухскатная. Этот вариант поперечного профиля высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва учитывает местные климатические условия, в том числе возможность появления зимних экстремальных температур до минус 30—35 °С.

Параметры линий, ставших скоростными (до 200 км/ч) после реконструкции, более льготные, чем параметры новых высокоскоростных линий. Эти магистрали, как правило, повторяют в основном план существующей линии, в отдельных местах при реконструкции увеличивают радиусы кривых до 2000 м с досыпкой земляного полотна. Подшпальное основание каждой линии имеет свои особенности в зависимости от вида верхней части насыпи и балластной призмы, сложившейся к началу реконструкции. Общим для всех таких скоростных линий является широкое применение в зоне подшпального основания различных типов и конструкций полимерных материалов.

Например, на существующей линии Санкт-Петербург — Москва после реконструкции, в процессе которой выполнены работы по превращению её в скоростную магистраль с максимальной скоростью 200 км/ч, реализована следующая конструкция подшпального основания: под железобетонными шпалами находится слой нового и очищенного щебня толщиной 40 см, между этим слоем и расположенным ниже старогодным (хорошо уплотнённым) щебнем уложена прослойка из полимерных материалов. Её назначение — не допустить проникновения нижележащих загрязнителей в очищенный щебень, а зимой служить надёжным теплоизолирующим материалом. В связи с этим полимерные слои в зависимости от климатических и других местных условий могут быть различной толщины и конструкции.

Имеются также различия в параметрах плана и профиля скоростных и высокоскоростных линий. Человеческий организм начинает чувствовать дискомфорт при достаточно длительном действии непогашенного ускорения, равного 0,4—0,5 м/с2 и более. На высокоскоростных линиях, предназначенных только для пассажирских перевозок, при расчётных радиусах кривых 3000—4000 м вопрос комфортабельности езды решается правильным подбором возвышения наружного рельса в зависимости от скоростей движения пассажирских поездов.

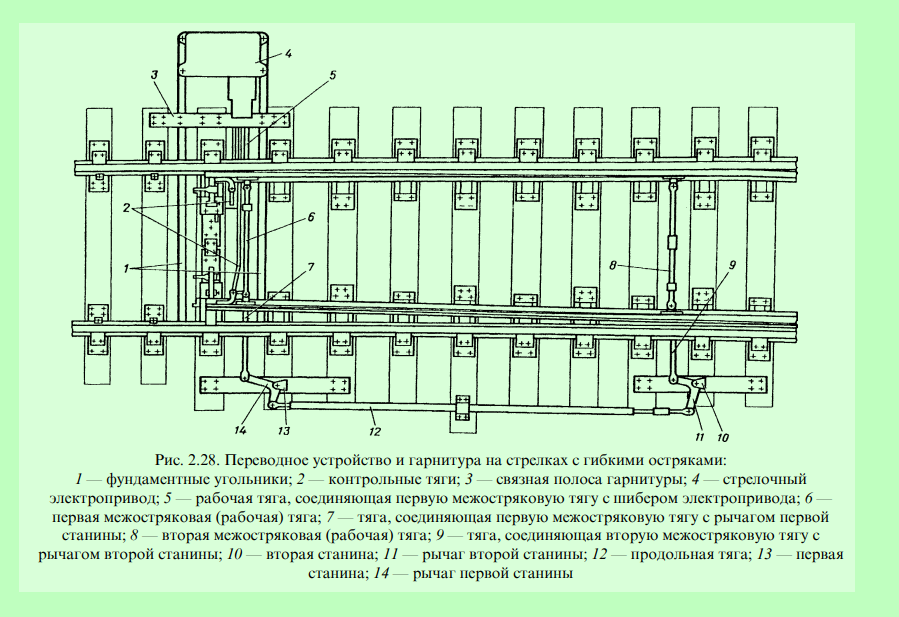

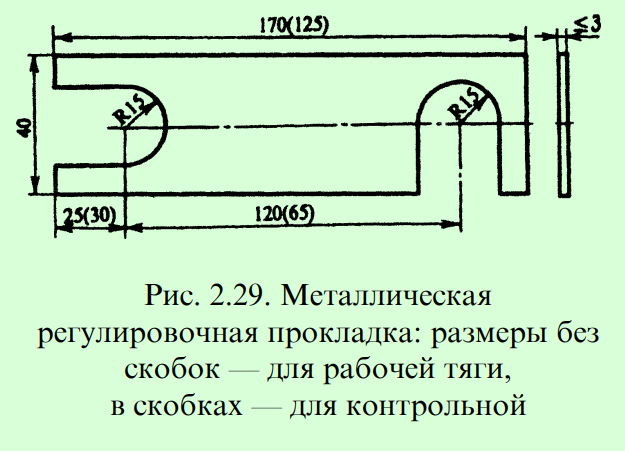

При строительстве скоростных линий стрелочные переводы являются препятствием, влияющим на длину сварных рельсовых плетей. Повышенные требования к пути на линиях скоростного движения определили конструктивные особенности переводов. Переводы нового поколения имеют улучшенную динамику за счёт использования гибких остряков и крестовин с гибко-поворотным сердечником с удлиненными рельсовыми окончаниями и стыками на- кладочного типа, упругих клемм скреплений, подрельсовых прокладок различной жёсткости, меньшего числа стыков. Снижение динамических воздействий при прохождении подвижного состава по зоне стрелочного перевода достигается вваркой перевода в бесстыковой путь и сваркой зазоров на самом переводе. На стрелочных заводах сварка при изготовлении элементов стрелочных переводов выполняется электроконтактным способом, но применение на стрелочных переводах сварочных машин (см. п. 3.3) для элект- роконтактной сварки затруднено. Поэтому для сварки стыков в зоне перевода применяется термитная сварка, выполняемая с использованием специальной оснастки (рис. 2.31).

В ходе полигонных испытаний на экспериментальном кольце ВНИИЖТа стрелочных переводов со стыками, сваренными алюминотермитным способом, не было изъято ни одного из них из-за дефектов в зоне сварки. По сварным стыкам было пропущено более 200 млн т брутто груза. Установленный гарантийный срок службы сварных стыков стрелочных переводов, сваренных алюминотермитным способом, для рельсов типа Р65 составляет 100 млн т брутто пропущенного груза, но не более 3 лет со дня проведения сварочных работ.

На существующей линии Санкт-Петербург — Москва при реконструкции укладывают стрелочные переводы типа Р65 марки не круче 1/11 на железобетонных брусьях с гибкими остряками, подвижным гибким сердечником, упругими промежуточными скреплениями и сварными рельсовыми стыками.

Особенности содержания пути на линиях с высокими скоростями движения обусловлены повышенными требованиями к содержанию ширины колеи, рельсовых нитей по уровню и направлению в плане, к продольной равноупругости пути. Если геометрические параметры пути не соответствуют параметрам ходовых частей подвижного состава, происходит интенсивное усиление динамического воздействия подвижного состава на путь, ведущее к повышенному росту расстройств пути.

Норма устройства по шири — не колеи для скоростных участков сохраняется такой же, как и для участков со скоростями до 120 км/ч, т.е. 1520 мм. Сохраняются также существующие нормы устройства стрелочных переводов по размерам ширины колеи и желобов, а также величинам ординат переводных и закрестовин- ных кривых.

Для стрелочных переводов на участках скоростного движения изменяются нормы устройства по их расположению: в соответствии с СТН Ц-01-95 на главных путях при скоростях более 140 км/ч между смежными стрелочными переводами должны быть предусмотрены прямые вставки длиной не менее 25 м, а в трудных условиях — 12,5 м (на обычных линиях соответственно 12,5 и 6,25 м).

Сохраняются и допуски в содержании по ширине колеи на участках скоростного движения. Допускаемые отклонения от нормы ширины колеи остаются неизменными и составляют: 8 мм в сторону уширения, 4 мм в сторону сужения. Уклон отвода ши — рины колеи, определяемый как средняя величина на базе 2 м, допускается не более 2,5 %о при скорости движения 121—140 км/ч. По нормам верх головок рельсов обеих нитей на прямых участках должен быть на одном уровне. Однако для уменьшения виляющего движения разрешается держать на всём протяжении одну нить, обычно рихтовочную, на 6 мм выше другой. Эта мера для линий скоростного движения особо полезна, т.к. обеспечивает более плавное движение поездов. Повышение одной нити над другой не ликвидирует виляние, но их амплитуда становится меньше суммы зазоров между гребнями колёс и рельсами, т.к. поперечная составляющая силы веса экипажа, появляющаяся из-за небольшого наклона к горизонту, направлена всегда в сторону рихтовочной нити, которая в данном случае играет роль направляющей.

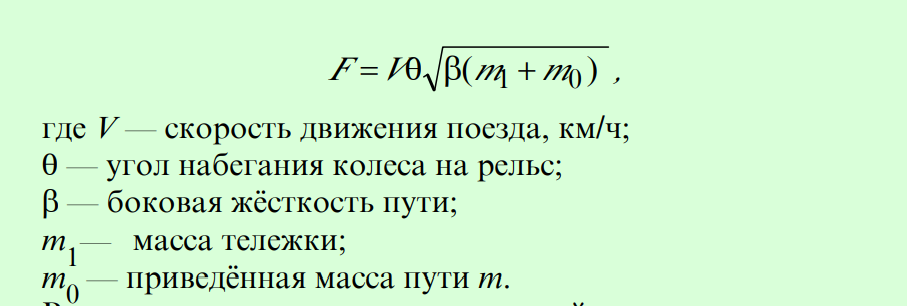

Отклонение рельсовых нитей по уровню в разные стороны более 6 мм на расстоянии менее 20 м не допускается. Плавность рельсовых нитей в плане — одно из главных условий обеспечения высоких скоростей. Особое внимание обращается на плавность отводов отступлений, от которой зависит величина боковой силы:

В прямых участках стрелы отклонений в направлении рихтовочной нити, измеренные от 20-метровой хорды через каждые 10 м, не должны превышать 6 мм при скоростях 121—140 км/ч и 4 мм — при 141—200 км/ч. В круговых кривых при измерении стрел изгиба от 20-метровой хорды разность в стрелах в точках через 10 м не должна превышать 6 мм при скоростях 121— 140 км/ч, 4 мм — при 141— 200 км/ч. В переходных кривых нарастание стрел должно быть равномерным. Отклонение от равномерного нарастания стрел при 20-метровой хорде в точках через 20 м не должно быть больше 4 мм при скоростях 121—140 км/ч и 3 мм — при 141—200 км/ч.

Возникающие при высокой скорости высокочастотные колебания приводят к увеличению проскальзывания колес, что вместе с множеством других факторов способствует образованию волнообразных неровностей на рельсах (с длиной волны 500—1500 м).

Основное влияние на образование волнообразного износа рельсов оказывает динамическая жёсткость пути, систем рессорного подвешивания подвижного состава, геометрических параметров пути. За счёт уменьшения динамической жёсткости пути при использовании более упругих рельсовых прокладок интенсивность образования и развития волнообразного износа рельсов снижается.

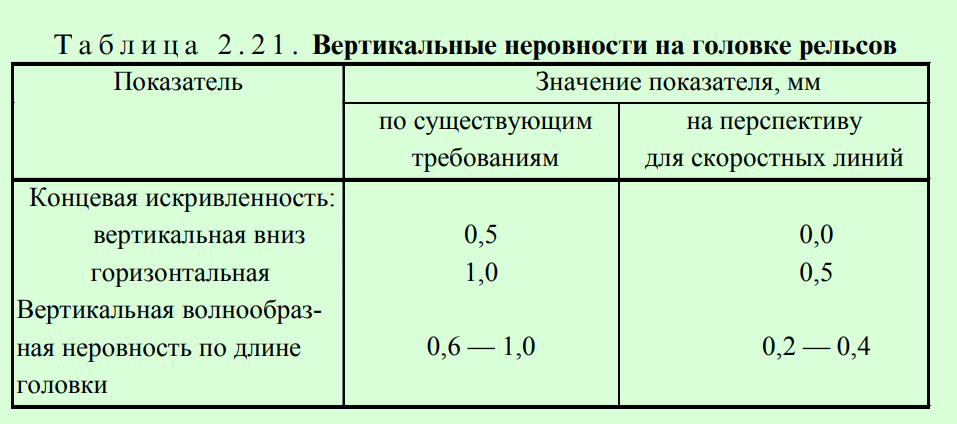

На образование волнообразного износа оказывает влияние также качество рельсов. Новые рельсы имеют большую шероховатость по сравнению с уже обкатанными, что оказывает неблагоприятное влияние на плавность движения поездов и повреждаемость рельсов. Допустимые значения вертикальных неровностей на головке рельса, как видно из табл. 2.21, в настоящее время на отечественных рельсах в 2—2,5 раза превышают показатели, необходимые для скоростных линий.

Обследование скоростных линий показало, что за счёт периодических профильных шлифовок рельсов рельсошлифовальными поездами с активными рабочими органами можно добиться снижения глубины коротких неровностей до 0,03—0,05 мм. Однако для скоростных линий наиболее неблагоприятны длинные неровности (20—40 м и более). При этом чем выше скорость движения, тем более длинными (в процессе эксплуатации) становятся неровности на поверхности рельсов. На них накладывается «местный» волнообразный износ, ликвидация которого обеспечивается рельсошлифовальными поездами типа СПЕНО.

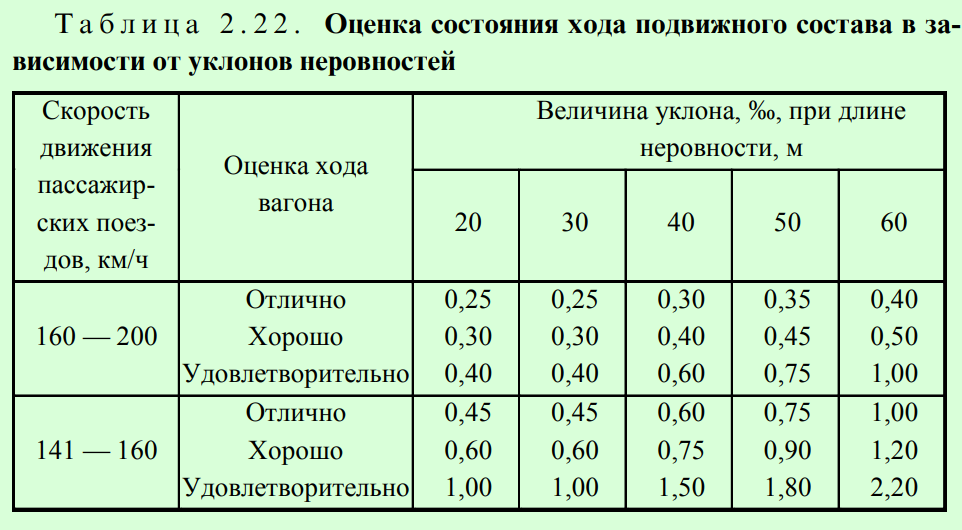

Анализ пропуска подвижного состава по пути с неровностями длиной более 20 м, на которые накладываются короткие неровности, позволил определить величины уклонов неровностей для оценки состояния пути в профиле на скоростных линиях (табл. 2.22).

Отклонения от прямолинейного направления по поверхности катания и по боковой рабочей грани рельсовой нити в стыках (вертикальные и горизонтальные ступеньки) не должны превышать 1 м при скоростях более 121 км/ч.

Значительные неровности в виде горбов появляются на пути в зимнее время из-за пучин. Для обеспечения необходимой плавности рельсовых нитей в местах пучин устраивают отводы укладкой специальных карточек, башмаков и нашпальников между подкладкой и шпалой. Отводы от пучин устраивают на всём протяжении сплошным уклоном не круче 0,7 %о при скорости движения 121—140 км/ч.

При введении высокоскоростного движения пассажирских поездов должны быть выполнены работы по стабилизации всех неустойчивых мест и ликвидации дефектов земляного полотна. На участках из глинистых грунтов, где, как правило, появляются пучины, в зоне основной площадки под балластной призмой устраивают защитный слой из непучинистых дренирующих материалов в комбинации с теплоизолирующим материалом (пенопласт, пенополистирол, геотекстиль и др.).

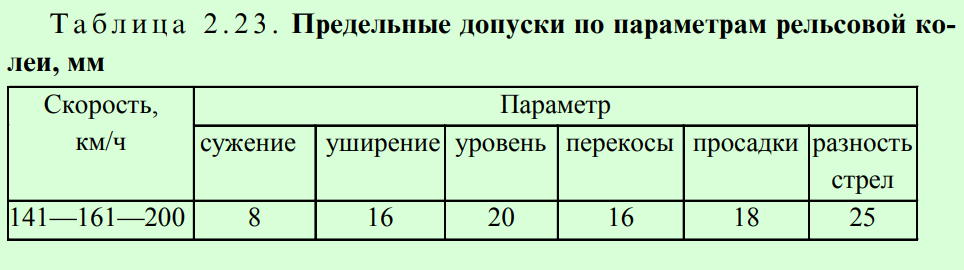

Инструкцией по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения поездов ЦРБ-393 введены для скоростных участков железных дорог России предельные допуски по параметрам рельсовой колеи (табл. 2.23).

При обнаружении отступлений, превышающих указанные пределы, скорости движения должны ограничиваться в соответствии с нормативами, установленными МПС России.

Опыт эксплуатации скоростного электропоезда ЭР-200 показал, что для обеспечения допустимого уровня динамических сил взаимодействия пути и подвижного состава в условиях совмещённого движения грузовых и пассажирских поездов требуется содержать путь в пределах, соответствующих III степени отступлений от норм устройства.

Плавность хода и безопасность движения на скоростных линиях в значительной степени зависят от качества содержания пути. При производстве всех видов работ особое внимание следует обращать на качество их выполнения, на обеспечение равнопрочнос- ти и равноупругости элементов пути (одинаковые толщины прокладок, затяжка клеммных и закладных болтов, плотность подбивки шпал и т.п.). Необходимо соблюдать установленную периодичность проведения плановых работ.

В последнее время подход к оценке и устранению отступлений на скоростных участках железных дорог России изменился. Наметился переход от устранения неровностей по методу сглаживания к постановке пути в проектное положение. Это стало возможно с внедрением новых выправочных систем “09-Доуматик”, обеспечивающих постановку пути в проектное положение, а также реперной системы контроля положения пути в плане и профиле. Такая система внедряется на скоростной линии Москва — Санкт-Петербург. Она увязывается с работой путеизмерителя ЦНИИ-4 и с микропроцессорной системой управления выправочно-подбивочно- рихтовочными машинами для автоматической регистрации существующих геометрических очертаний пути и автоматизации работ по приведению их в проектное положение.