Содержание земляного полотна. Основой содержания земляного полотна являются надзор за его состоянием с целью своевременного выявления признаков и причин деформаций, предупреждения появления опасных величины деформаций, которые могут привести к аварийным ситуациям, проведение неотложных мер, выполнение планово-предупредительных работ в комплексе работ по содержанию верхнего строения пути.

Земляное полотно и его сооружения по прочности, устойчивости и надёжности должны удовлетворять установленным скоростям движения поездов в зависимости от класса путей. Это обеспечивается за счёт их периодических осмотров и проверок, а также диагностирования отдельных участков земляного полотна и выполнения работ по его текущему содержанию и капитальному ремонту.

Земляное полотно железных дорог России характеризуется повышенной деформативностью. Протяженность участков с деформациями и дефектами всех видов составляет более 12 % от эксплуатационной длины. Из дефектов почти половина приходится на нарушение очертания поперечного профиля: увеличена крутизна откосов, заужена основная площадка и т.д. Это является следствием того, что при капитальном ремонте пути загрязнённый балласт часто оставляют на откосах, своевременно не ремонтируют водоотводные сооружения.

Нарушение норм содержания земляного полотна часто проявляется лишь по прошествии ряда лет, в течение которых проходит внешне незаметный процесс его ослабления. Систематические наблюдения за состоянием земляного полотна дают возможность своевременно предупреждать серьёзные его “заболевания”. При этом объёмы работ могут быть небольшие.

За земляным полотном и его сооружениями должен быть организован надзор, включающий: систематический надзор и текущие осмотры, периодические осмотры, специальные обследования и наблюдения, режимные наблюдения, постоянные наблюдения (посты наблюдения).

Систематический надзор за земляным полотном, его укрепительными, защитными и водоотводными сооружениями ведут обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений, бригадиры пути

и бригадиры специализированных бригад по земляному полотну по графику, утверждённому начальником дистанции пути.

Текущие осмотры земляного полотна и его сооружений производят дорожные мастера, мастера по земляному полотну, старшие дорожные мастера (начальники участков) с привлечением бригадиров пути и специализированных бригад по земляному полотну. Дорожные мастера и бригадиры пути увязывают текущие осмотры земляного полотна с проверками пути. Сроки определяют в зависимости от класса путей (см. п. 3.1).

При проведении систематических и текущих осмотров выявляют места с повреждениями водоотводных сооружений, укрепительных и защитных устройств.

Чтобы обнаружить намечающиеся или происшедшие деформации, нужно знать их опознавательные признаки. Важными при — знаками нарушения устойчивости откосов являются:

- на откосах выемок — нарушение целостности грунтового массива трещинами; образование стенки отрыва на откосе или за бровкой, уступов на смещающемся массиве; изменение очертаний откосов и кюветов;

- на откосах насыпей — продольные трещины на обочинах, откосах балластной призмы, вдоль торцов шпал, под рельсошпальной решеткой; односторонние просадки рельсовых нитей; искажения очертания откосов и поверхности земли рядом с основанием откоса;

- разрушение откоса у основания — появление мочажин у основания откоса (часто с выходом воды в виде родников), вынос подземными водами на поверхность мелкозернистого песка или супеси, появление продольных трещин, сопровождающееся оседанием части массива у основания откоса, увеличением крутизны и обрушением откосов.

Кроме нарушения устойчивости откосов, которые нередко приводят к нарушениям безопасности движения поездов, большое распространение имеют деформации основной площадки земляного полотна.

Внешними признаками деформаций основной площадки земляного полотна являются: необходимость частых подъёмок пути на балласт; появление в весенний период у шпал и на обочинах “глинистого молока”, пучение грунта на обочинах, междупутьях и в кюветах; выдавливание

разжиженного грунта в шпальных ящиках и местах приложения больших динамических сил из-за наличия неисправностей пути, пучины, сочная растительность на откосах.

Для неустойчивых мест земляного полотна, где возможно нарушение его целостности, начальники дистанции и службы пути устанавливают более частые сроки осмотра, вплоть до непрерывного наблюдения за деформациями земляного полотна, состоянием пути на нём, режимом грунтовых вод, измерением влажности грунта, и другие наблюдения и инструментальные измерения, целью которых является предупреждение деформаций земляного полотна, угрожающих безопасности движения поездов, уточнение причин появления неисправностей и проведение соответствующих работ по стабилизации.

Специальные обследования и наблюдения за земляным полотном и его сооружениями осуществляют инженерно-геологические базы, путеобследовательские станции по земляному полотну, центры диагностики железных дорог, а при необходимости — научно-исследовательские, проектные и другие организации, оснащенные необходимыми средствами диагностики.

Проблема своевременного выявления нестабильностей земляного полотна, которые могут привести к серьёзным деформациям, остаётся одной из наиболее острых в путевом хозяйстве. При этом особое значение представляет прогноз появления внезапных деформаций, угрожающих безопасности движения поездов и вызывающих длительные перерывы в движении при устранении их последствий. При диагностировании земляного полотна используются как традиционные, так и новые методы, основанные на различных физических принципах и использующие современную аппаратуру и измерительные комплексы. К традиционным относятся методы эксплуатационных измерений, геодезические и инженерно-геологические (бурение скважин с последующим отбором и исследованием образцов грунта).

К новым методам можно отнести геофизические методы и испытания под поездной нагрузкой. Геофизические методы — сейсмический, радиолокационный, электромеханический, электродинамического зондирования — основаны на изучении закономерностей изменения различных физических полей в грунтах земляного полотна в зависимости от их сложения, свойств и состояния. Методами испытаний под поездной нагрузкой являются: вибрационный, эталонных нагрузочных устройств, упругих осадок слоёв грунта.

Основным методом обследования земляного полотна многие годы является бурение скважин, но оно трудоёмкое, малопроизводительное и

дорогостоящее. В связи с этим в последние годы получили развитие статическое и динамическое зондиро — в а н и е грунтов, в ходе которого измеряют изменения сопротивления грунта при погружении зондов специальной конструкции (ручные или смонтированные на автомашинах).

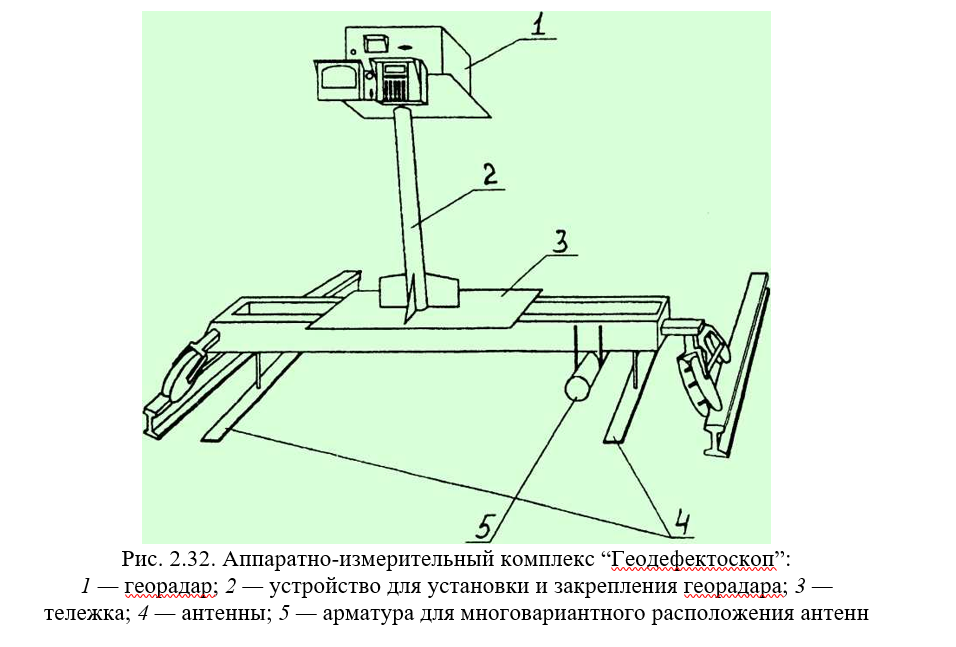

Перспективным методом диагностирования земляного полотна является радиолокационный метод. Во ВНИИЖТе разработан и прошёл испытания на Московской, Октябрьской и Горьковской железных дорогах аппаратно-измерительный комплекс “Геодефектоскоп” (рис. 2.32). Он позволяет определять толщину и загрязнённость балластного слоя с выделением выплесков, конфигурацию основной площадки земляного полотна, наличие балластных корыт, лож, грязевых мешков и другие деформации.

Радиолокационный метод реализован наряду с сейсмическим и традиционными методами в вагоне-лаборатории “ВИГО” для инженерно-геологического обследования земляного полотна. В соответствии с “Программой оснащения железных дорог путевыми машинами и средствами контроля состояния пути в 1994—2003 годах” такими диагностическими комплексами предусмотрено обеспечить 17 железных дорог.

Для правильного выбора методов обследования и последующего усиления земляного полотна работники дистанции пути должны иметь чертежи и соответствующую документацию сооружений

и устройств, обеспечивающих устойчивость земляного полотна и его защиту от повреждений.

На все объекты земляного полотна и его сооружений, где были или проявляются деформации, ведутся следующие документы:

- паспорт неустойчивого деформирующегося земляного полотна (форма ПУ-9);

- книга противодеформационных сооружений (ПУ-14), в которых регулярно отражаются результаты осмотров, обследований, инструментальных эксплуатационных наблюдений. Результаты систематических и текущих осмотров земляного полотна, которые проводятся обходчиками пути, бригадирами пути и дорожными мастерами, заносятся в учётные книги формы ПУ-28, ПУ-29 и ПУ-35.

В целях обеспечения исправного состояния земляного полотна, укрепительных и водоотводных сооружений специализированные бригады по текущему содержанию земляного полотна, а при их отсутствии бригады по текущему содержанию пути выполняют работы по предупреждению и ликвидации неисправностей, которые могут привести к деформациям земляного полотна и его сооружений.

Мероприятия по текущему содержанию земляного полотна в основном направлены на предупреждение попадания воды в тело земляного полотна и на поддержание постоянной работоспособности его защитных, укрепительных и водоотводных устройств. Для этого обеспечивают всегда свободный сток воды с поверхности балластной призмы, обочин, откосов земляного полотна, в кюветах, водоотводных канавах, резервах. Балластную призму тщательно планируют и оставляют просвет 3 см между подошвой рельсов и верхом балластного слоя; обочины планируют с уклоном в сторону откосов; загрязнённый балласт, грунт, сор удаляют с пути, чтобы исключить наслоения на обочинах, затрудняющие сток воды из балластного слоя.

Трещины, местные размывы, сплывы и впадины на откосах земляного полотна, а также всякие повреждения при установке столбов, прокладке кабелей и вследствие других причин своевременно заделывают с восстановлением принятой конструкции укрепления.

Траву на откосах до созревания семян скашивают, чтобы не допустить обсеменения балластного слоя и обочин.

Зимой окалывают наледи в кюветах, канавах, лотках; до начала таяния снега устраивают в снегу прорези для организованного стока воды с откосов, выемок и насыпей в кюветы и водоотводные канавы, а также очищают от снега откосы малоустойчивых насыпей и выемок, чтобы исключить намокание грунтов и ускорить просушку откосов.

Весной заблаговременно вскрывают от снега кюветы, нагорные и другие водоотводные канавы, начиная с низовых их участков; очищают от снега трубы и канавы перед переездами; наблюдают за участками, где возможно переполнение кюветов и канав при таянии снега, заготавливают на месте в необходимом количестве материалы для предупреждения выхода воды на путь.

Кюветы, нагорные и другие водоотводные ка — н а в ы периодически очищают, поддерживая нормальные размеры и форму их поперечного сечения и продольного уклона дна. Извлеченную при очистке водоотвода грязь удаляют за пределы земляного полотна. Начинающиеся размывы в канавах, откосах и других местах земляного полотна, а также в местах

выходов из канав ремонтируют и укрепляют так, чтобы исключить возможность повторения размыва.

На территории станционных путей устраивают и содержат в постоянной исправности водоотводы поперёк путей в соответствии с уклоном станционной площадки и продольные лотки и канавы с планировкой междупутий.

За состоянием и работой дренажных сооружений ведут постоянные наблюдения; где требуется, очищают отстойники смотровых колодцев, устья и выпуски дренажей и прорезей ливневой канализации и отводных каналов; на зиму утепляют лотки и колодцы; на лето вместо глухих крышек смотровых колодцев устанавливают решетчатые для вентиляции дренажей.

В скальных выемках цементируют трещины, своевременно удаляют нависающие камни и отдельные массивы в местах, где развитие трещины может угрожать обвалом. В выемках, откосы которых осыпаются, удаляют эти осыпи, не допуская большого накопления и скатывания отдельных камней на путь.

Укрепительные устройства в оврагах около пути поддерживают в постоянной исправности, чтобы не допустить роста оврагов.

У защитных, подпорных стен и других железобетонных сооружений выполняются работы по предотвращению разрушения и выкрошивания кладки или бентонитов, устранению трещин и раковин в бетоне или в бентонитах сборных стен, предупреждению засорения выпускных окон застенного дренажа, расчистке температурных швов, восстановлению облицовки.

Порядок содержания земляного полотна в сложных инженерногеологических природно-климатических условиях для конкретных участков пути разрабатывается путеобследовательской станцией по земляному полотну и утверждается начальником дистанции пути.

При наличии специализированных бригад по земляному полотну работы по текущему содержанию земляного полотна планируются дорожным мастером околотка совместно с мастером (бригадиром) по земляному полотну на основе утверждённых начальником дистанции пути сезонных планов работ с учётом результатов всех систематических, текущих и периодических осмотров земляного полотна и сооружений.

Работы по текущему содержанию земляного полотна (при отсутствии специализированных бригад) выполняются бригадами по текущему содержанию пути по месячным планам, составленным дорожным мастером.

Содержание переездов в основном заключается в предупреждении

неисправностей пути на них и в обеспечении безопасного проезда по ним как поездов, так и транспортных средств.

Ответственность за исправное содержание переездных на — с т и л о в, рельсовых цепей и других путевых устройств, а также подъездов к переездам в пределах зоны обслуживания, которая по автомобильной дороге находится между линиями, пересекающими автомобильную дорогу по оси шлагбаумов, а где их нет между дорожными знаками “однопутная железная дорога” или “многопутная железная дорога”, несёт дистанция пути; за исправное содержание и работу устройств автоматики и шлагбаумов, автоматической светофорной сигнализации, полуавтоматических шлагбаумов и электрошлагбаумов, заградительной сигнализации и световозвращателей на шлагбаумах отвечает дистанция сигнализации и связи, а за исправное содержание электроосвещения дистанция энергоснабжения.

На переездах с интенсивным движением транспортных средств, а также скоростным движением пассажирских поездов, где применяются специальные устройства заграждения (УЗП) железнодорожных переездов от несанкционированного въезда на такие переезды транспортных средств, исправное содержание и работу этих устройств обеспечивает дистанция сигнализации и связи.

На регулируемых переездах текущее содержание путевых устройств осуществляют дежурные по переездам. Дежурный по переезду подчиняется непосредственно бригадиру пути. Систематические и текущие осмотры пути на переездах проводят дорожные мастера, бригадиры пути и обходчики пути. Дежурный по переезду производит сплошной осмотр пути в пределах переезда и

на протяжении 50 м в каждую сторону от переезда; при необходимости закрепляет болты и противоугоны, очищает желоба для свободного прохода по ним реборд колёс, очищает путь от снега и травы, убирает с пути посторонние предметы, оправляет балластную призму.

В период весенних и ливневых паводков дежурные по переездам внимательно следят за проходом воды в водоотводных и водопропускных сооружениях в районе переезда, удаляют застрявшие и плывущие предметы, которые могут вызвать затор.

Вступая на дежурство, дежурный по переезду проверяет состояние оборудования переезда: исправность всех его устройств, включая и автоматически действующие; наличие и состояние ручных сигналов, инструмента и инвентаря. Все замеченные неисправности, которые могут быть устранены силами одного дежурного, устраняются им немедленно. Если устранить своими силами неисправность, угрожающую безопасности движения поездов, дежурный не может, то

он ограждает опасное место в соответствии с Инструкцией по устройству и обслуживанию переездов и извещает об этом бригадира пути или дорожного мастера.

Текущее содержание участков пути на протяжении 50 м в каждую сторону от особо деятельных переездов (устанавливается начальником дистанции пути) возлагается на путевые бригады. Порядок содержания переездов, на которых отсутствует охрана, устанавливает в каждом отдельном случае начальник дистанции пути.

Содержание путевых и сигнальных знаков. Путевые и сигнальные знаки должны иметь форму и размеры, установленные МПС. Их размещают на пути в соответствии с требованиями ПТЭ и Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ.

Содержание путевых и сигнальных знаков заключается в периодической проверке правильности их установки, хорошей видимости и исправности. При необходимости заменяют отдельные знаки, возобновляют окраску.