Техническая идея перевода подвижного состава с одного пути на другой с помощью подвижных остроганных рельсов (остряков) была положена в основу конструирования стрелочных переводов с начала их появления в России и сохранилась до сих пор.

В начальный период строительства железнодорожных линий в России широко использовался опыт эксплуатации железных дорог Америки и ряда европейских стран. Наряду с Остряковыми стрелками был заимствован и другой принцип перевода состава с одного пути на другой — так называемая американская безостряковая стрелка. Она состояла из двух подвижных простых рельсовых отрезков, уложенных вместо рамных рельсов и остряков, а также одного подвижного рельса, уложенного вместо неподвижной крестовины. Будучи более простым и дешевым устройством, лишенным дорогостоящих частей (остряки, крестовина), такая стрелка нашла применение на временных путях при земляных и балластных работах, а иногда в период резкой недостачи нормальных переводов — на малодеятельных боковых станционных путях и тупиках. Такие стрелки встречались в России и в 30-х годах нашего столетия, однако после освоения технологии изготовления остряков их выпуск прекратился.

Единственным способом управления остряковыми стрелками до 70-х годов XIX в. был ручной способ. Переводной механизм (станок) состоял из станины, на оси которой вращался стрелочный рычаг с противовесом (балансиром), и тяг, соединявших рычаг с остряками (перьями). Массой противовеса обеспечивалось основное требование к стрелкам — удержание их 1В крайних положениях и плотное прилегание прижатого остряка к рамному рельсу, в том числе при движении поезда по стрелке.

С 1870 г. в России появились системы механической централизации стрелок и сигналов (МЦ), в которых стрелкой управляли с поста централизации посредством перемещения жестких, а впоследствии гибких тяг, соединявших остряки с постом. Для удержания остряков в крайних положениях и обеспечения плотного прилегания остряков к рамному рельсу стали применять замыкатель, как правило, устанавливаемый внутри колеи. К 1910 г. насчитывалось около десятка систем механической централизации с различными типами замыкателей.

Для начала XX в. было характерно многообразие вариантов не только появившихся систем механических централизаций, но и эксплуатируемых

профилей колес и рамных рельсов. Практически каждая дорога России (а -их насчитывалось тогда около 40) использовала свои профили бандажей колесных пар вагонов, паровозов, тендеров и бегунов. Таким образом существовало несколько десятков профилей бандажей. Только в 1901 г. комиссия из представителей служб пути и тяги выработала и утвердила единообразный профиль бандажа для паровозов, тендеров и вагонов, в основе своей сохранившийся до сих пор.

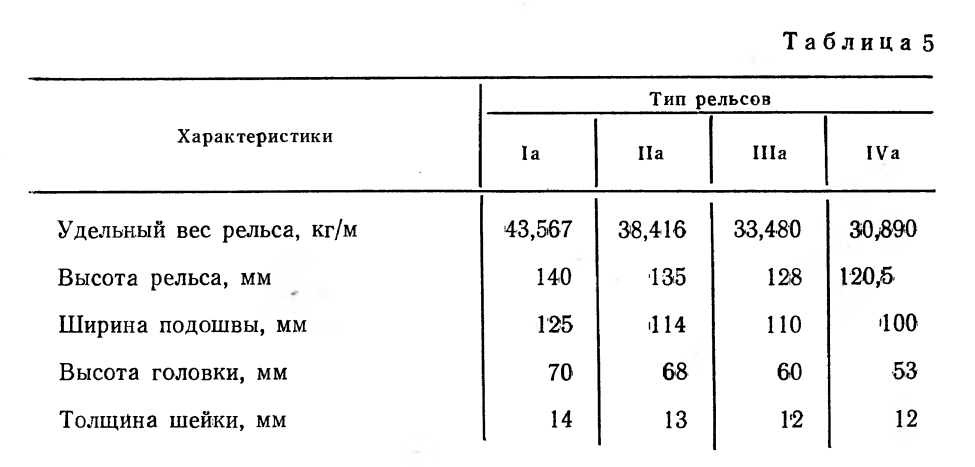

К началу XX в. эксплуатировали рельсы только четырех типов (табл. 5).

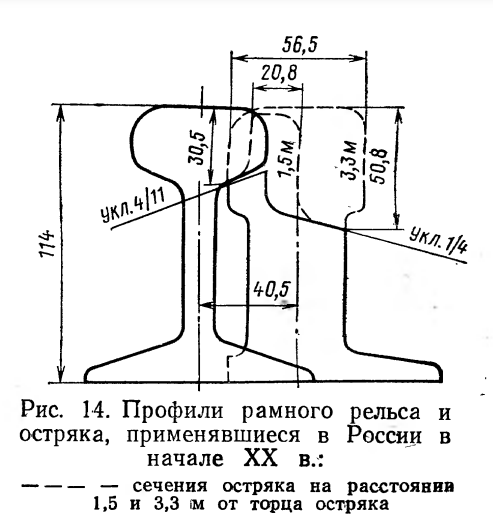

Рамные рельсы, изготавливаемые из этих рельсов, не имели строжки. Профили рамного рельса и остряка того периода времени показаны на рис. 14.

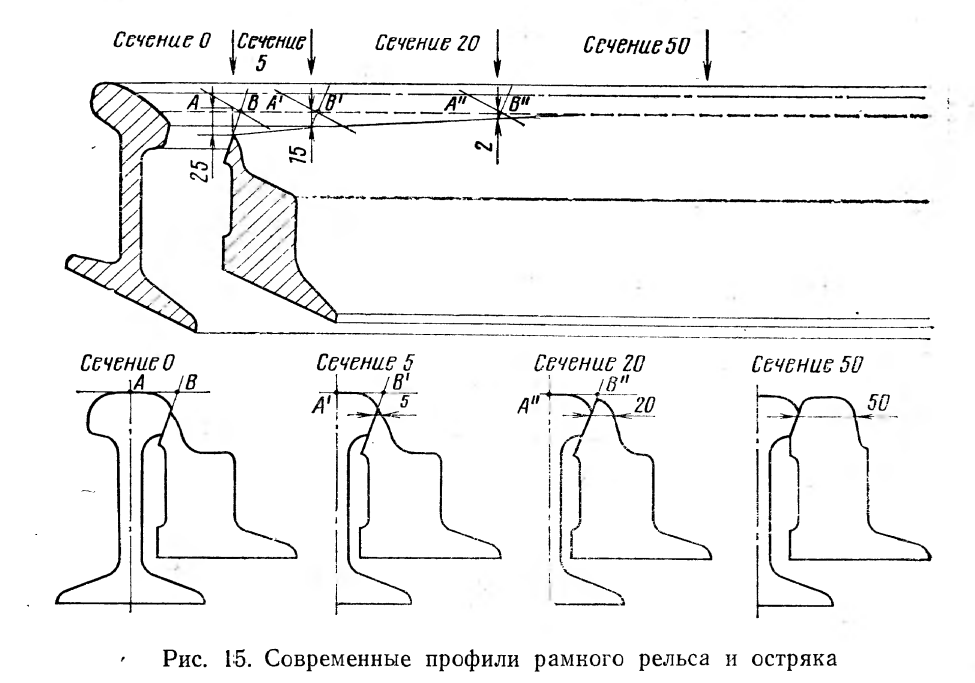

С развитием путевого и вагонного хозяйств совершенствовали профили колеса, рамного рельса и остряка. Появилась строжка рамных рельсов, остряк в торце получил другую форму (рис. 15) и стал существенно понижен относительно рамного рельса для исключения ударов в него гребня бандажа (обода колеса). В настоящее время профили колес и рамных рельсов стандартизированы.

Профиль остряка в различных сечениях стрелочного перевода отвечает последним требованиям безопасности движения поездов по стрелке, в том числе при возросших осевых нагрузках подвижного состава и скоростях движения. Стремление к единообразию эксплуатируемых элементов коснулось в начале XX в. не только пути и подвижного состава, но и бурно развивавшихся средств автоматики, в частности систем механической централизации. Среди существовавших тогда систем МЦ — Саксби и Фармера, Стивенса и Сайкса, Крослея, Сименса и Гальске, Макса К) деля (Бюссинга), Штаммера, профессора Гордеенко, инженера Вурцеля —наибольшее распространение получили системы Сименса и Гальске и Макса Юделя.

В 1909—1914 гг. появились первые системы электрической централизации стрелок и сигналов, широкое строительство которых началось в 1920— 1930 гг. Стрелки стали переводиться с помощью электроприводов. Типы появившихся электроприводов не

множились, а последовательно сменяли друг друга. Сначала это было взрез- ные электроприводы 3900, СПВ, СПВ-2, СПВ-3, СПВ-За, СПВ-4 и СПВ-5, затем их заменила серия невзрезных электроприводов СП-1, СП-2, СП-2Р. Сейчас в основном эксплуатируют невзрезной электропривод СП-3 и его улучшенный вариант СП-6. В маневровых районах станций иногда применяют последнюю модификацию взрезных электроприводов СП В-6,

Таким образом, с развитием железных дорог элементы стрелочного перевода, подвижного состава и устройства автоматики на стрелке прошли большой путь совершенствования. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности движения поездов по стрелке. Ряд технических требований к параметрам, определяющим взаимное положение колеса, рамного рельса и остряка, получили строгое обоснование. Однако до последнего времени такого обоснования не имел допуск на величину зазора между остряком и рамным рельсом, который в большой степени влияет на безопасность движения поездов по стрелке.

В ПТЭ отмечено, что стрелка не должна замыкаться при зазо.ре между остряком и рамным рельсом 4 мм и более. Однако в действующих инструкциях по эксплуатации стрелок, современных справочниках, учебниках и учебных пособиях по стрелкам наряду с указанием на обязательность соблюдения этого требования нет ответа на вопрос, когда была установлена и чем обоснована эта норма.

Анализ специальной литературы, начиная со времен зарождения железных дорог в России, позволил проследить историю появления и изменения требования к величине зазора между остряком и рамным рельсом.

При ручных стрелках (1840 г.) противовес на стрелочном рычаге обеспечивал дожитие остряка до рамного рельса, и стрелочник, переводя стрелку, должен был лишь убедиться в том, что остряк плотно прилегает к рамному рельсу и между ними отсутствует посторонний предмет. Стрелочник находился у стрелки, мог обнаружить и тут же устранить посторонний предмет. Каждую смену стрелку обязательно чистили, поэтому не возникало необходимости нормировать величину зазора между остряком и рамным 22 рельсом, а в инструкциях и руководствах того времени было указано, что «…остряки стрелки (перья) должны плотно прилегать к рамному рельсу».

С появлением МЦ (1870 г.) работник, переводивший стрелку с поста централизации, уже не мог видеть, плотно ли прижат остряк к рамному рельсу по окончании перевода стрелки и не попал ли между ними посторонний предмет. Это вызвало необходимость при конструировании МЦ предусмотреть сигнализацию попадания постороннего предмета. В первых системах МЦ это было осуществлено за счет взреза стрелочного рычага. Вот здесь-то для конструкторов систем МЦ и должен был возникнуть вопрос: на какую минимальную толщину постороннего предмета должна «реагировать» система централизации стрелок? От этой величины зависела не только конструкция рычага, но и расчет усилий взрезного механизма и натяжения гибких тросов системы связи остряков с постом централизации.

Большинство эксплуатируемых систем МЦ были сконструированы так, что обеспечивали взрез стрелочного рычага при попадании постороннего предмета толщиной 4 мм. Это условие проверялось при закладке металлического шаблона толщиной 4 мм между остряком и рамным рельсом в процессе перевода стрелки. Такая технология проверки впервые упоминается в 1903 г. в работах крупного инженера-путейца А. А. Белелюбского. Однако некоторые системы МЦ допускали закладку шаблона толщиной 6 мм (системы Штаммера, профессора Гордеенко). Это наводит на мысль, что на рубеже XX в. норма на зазор диктовалась условиями минимального барьера «чувствительности» механических систем централизации, который считался приемлемым с точки зрения безопасности движения. Поскольку среди систем МЦ дольше эксплуатировали системы Сименса и Гальске и» Макса Юделя, которые обеспечивали взрез стрелочного рычага при закладке шаблона толщиной 4 мм, укрепилась именно эта норма на величину зазора.

Таким образом, норма 4 мм, появившаяся в начале XX в., относилась не к «отставанию остряка от рамного рельса в’ переведенном положении стрелки», а к «толщине постороннего предмета, при попадании которого в процессе перевода стрелки система МЦ должна среагировать взрезом стрелочного рычага». Это означает, что при закладке шаблона проверялось не состояние самой стрелки (положение прижатого остряка), а правильность действия системы МЦ. Этот факт имеет важное значение, поскольку впоследствии эти две’ разные величины были неправомерно отождествлены, и на них был установлен один и тот же допуск. Основная причина этого противоречия состоит в следующем.

Переводные механизмы ручных стрелок и стрелок МЦ обеспечивали до- жатие остряка до рамного рельса за счет противовеса на стрелочном рычаге или за счет конструктивных особенностей замыкателя в системах МЦ, поэтому остряк в случае отсутствия постороннего предмета между остряком и рамным рельсом или каких-либо других неисправностей стрелки плотно прижимался к рамному рельсу. При этом ход остряка не был строго фиксирован. В системах МЦ, например, доведение остряка до рамного рельса и удержание его в этом положении осуществлялись за счет замыкателя, управляемого натяжением тросов системы гибкой связи стрелки с постом централизации. Компенсаторы, имеющиеся в этой системе, не полностью исключали влияние температурных колебаний на силу натяжения тросов. Поэтому линейное перемещение стрелочного рычага не всегда точно соответствовало линейному перемещению остряка.

С появлением электроприводов (1909 г.) в системах электрической централизации стрелок (ЭЦ), эксплуатируемых в России, ход остряка стал строго фиксированным. Будучи переведенным на определенное расстояние, остряк механически запирался. Поэтому при износе элементов крепления рамных рельсов или соединений остряка с шибером привода остряк уже не дожимался до рамного рельса, а оставался на своем месте — между ними возникал зазор. Это происходило уже и без попадания постороннего предмета между остряком и рамным рельсом.

Таким образом, с появлением электроприводов с фиксированным ходом шибера была утрачена способность переводного механизма плотно прижимать остряк к рамному рельсу в конце перевода. Этот конструктивный недостаток применяемых электроприводов стал угрожать безопасности движения поездов тем более, что вероятность появления зазора стала гораздо выше, чем вероятность попадания между остряком и рамным рельсом предметов толщиной более 4 мм. В связи с этим резко возросла актуальность обоснования допустимого зазора.

Однако, несмотря на чрезвычайную важность этой нормы, строгий ее расчет и обоснование так и не были произведены до наших дней.

В 1934—1938 гг. были предприняты попытки пересмотреть норму на зазор, но предлагаемые проекты не были утверждены, и сохранилась старая норма 4 мм, причем термин «зазор» стали путать и отождествлять с понятием «толщина шаблона, при которой стрелка запирается», хотя последнее значение всегда больше «зазора» из-за упругих деформаций элементов крепления остряка с переводным механизмом. Это различие наблюдается на стрелках с любым способом управления, и оно тем больше, чем большее усилие на перевод требует стрелка. В связи с тем что появляются стрелки более тяжелых типов, различие «зазора» и «толщины шаблона» еще более возрастает.

По данным последних исследований ЛИИЖТа первая величина меньше второй в 2—2,5 раза.

О попытках установить иную норму на зазор свидетельствуют документы. Первые стрелки ЭЦ должны были удовлетворять требованию, сформулированному в ПТЭ 1934 г. издания: «Замыкание стрелки должно происходить лишь в том случае, когда перо плотно прижато (с просветом не более 3 мм) к рамному рельсу». В 1935 г. в проекте нового ПТЭ появилась новая запись: «Остряк должен плотно прилегать к рамному рельсу так, чтобы толстая бумага, вставленная при переводе между остряком и рамным рельсом, не вынималась без разрыва». Однако это предложение принято не было, и в ПТЭ 1936 г. вернулись к старой (еще до 1934 г.) форме: приводы и замыкатели должны «…не допускать замыкания стрелки при зазоре в 4 мм и более между прижатым остряком и рамным рельсом».

За годы эксплуатации стрелок электрической централизации с момента их появления и до наших дней сохранилась старая, идущая от систем механической централизации стрелок норма на величину зазора между остряком и рамным рельсом, которая никогда не была строго обоснована и не пересматривалась, несмотря на то, что за это время во многом изменились не только профили колес, рамных рельсов и остряков, но и сами стрелочные переводы, а также условия и режимы движения поездов по ним.