Поперечные профили насыпей

Насыпь — грунтовое сооружение на трассе железнодорожной линии, построенное в местах понижения рельефа, на подходах к мостам и путепроводам и обеспечивающее размещение верхнего строения железнодорожного пути на требуемых проектом отметках выше поверхности земли.

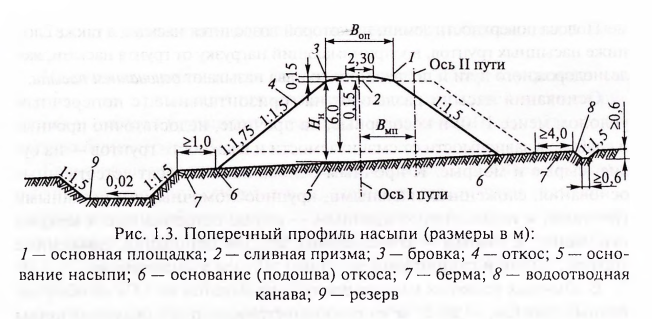

Насыпь возводят обычно из однородного местного или привозного грунта (скального, песчаного, глинистого и др.), получаемого при разработке выемок, из путевых резервов или карьеров. Поперечный профиль насыпи приведен на рис. 1.3.

Конструктивные особенности насыпей (способ подготовки основания, крутизна откосов, наличие и размеры берм, способы укрепления и защиты, степень необходимого уплотнения грунтов) определяются в зависимости от плана и профиля железнодорожной линии, категории железной дороги, местных природных условий, а также от свойств используемых грунтов.

Основные элементы насыпи: центральная несущая часть, основная площадка, откосные части, основание, укрепительные и защитные сооружения и устройства. Типовой нормальный поперечный профиль насыпи из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков и легко выветривающихся скальных пород с резервами при поперечном уклоне местности не круче 1:5 высотой до 6 м приведен на рис. 1.4.

Полоса поверхности земли, на которой возводится насыпь, а также слой ниже насыпных грунтов, воспринимающий нагрузку от грунта насыпи, железнодорожного пути и подвижного состава называют основанием насыпи.

Основания насыпи разделяют на горизонтальные (с поперечным уклоном менее 1:10) и косогорные; на прочные, недостаточно прочные и слабые; в зависимости от смачиваемости и влажности грунтов — на сухие, сырые и мокрые. К прочным основаниям относят естественные основания, сложенные скальными, крупнообломочными и песчаными грунтами; к недостаточно прочным — сырые естественные и мокрые основания; к слабым — естественные мокрые основания, сложенные торфом, илами и глинистыми грунтами текучей консистенции.

В обычных условиях насыпи сооружают высотой до 12 м из обыкновенных грунтов, — до 20 м из слабовыветривающихся скальных пород на устойчивых некосогорных основаниях по типовым поперечным профилям. Ширина насыпи по верху зависит от числа путей, плана линии, ширины междупутий, скоростей движения поездов, категории железнодорожной линии, материала, из которого возведена насыпь. Высотой насыпи считают вертикальное расстояние по оси земляного полотна от основания насыпи (поверхности земли) до уровня ее бровки.

Крутизна откосов насыпей высотой до 6 м из глинистых и других распространенных грунтов составляет 1:1,5 и уменьшается до 1:1,75 в нижней части (для насыпей высотой до 12 м).

Крутизну откосов насыпей принимают:

- в грунтах скальных, слабовыветривающихся и выветривающихся, раздолбленных и крупнообломочных, песках гравелистых, крупных и средней крупности при высоте насыпей до 12 м— 1:1,5 (в нижней части от 6 до 12 м- 1:1,75);

- в грунтах мелкопесчаных, глинистых и лессовидных — 1:1,5;

- в грунтах глинистых тугопластичной консистенции при высоте насыпи до 6 м — 1:2.

Крутизна откосов более высоких насыпей определяется расчетом.

Бровка на насыпях при подходе к большим и средним мостам в пределах разлива вод, а также на насыпях вдоль рек и водохранилищ должна возвышаться над наивысшей отметкой наката волны (с учетом подпора) не менее чем на 0,5 м; бровка не затопляемых водой берм и регуляционных сооружений — не менее чем на 0,25 м. На подходах к малым мостам и трубам бровка должна находиться выше наивысшего уровня высоких вод (с учетом подпора) не менее чем на 0,5 м.

Линию сопряжения откоса с основанием насыпи называют подошвой откоса.

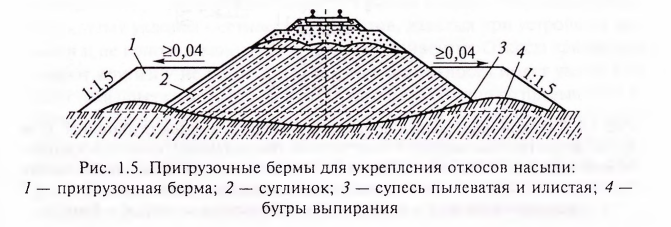

На откосах земляных или каменных плотин, каналов, укрепленных берегов и др. для повышения устойчивости вышележащей части сооружения и откосов устраивают горизонтальную площадку (уступ), называемую бермой (рис. 1.5).

Берма разделяет также части откосов насыпей и выемок, имеющих различную крутизну; служит для отдаления от тела насыпи воды, текущей в водоотводной канаве или в путевом резерве; для отдаления от тела кавальера воды в нагорной канаве. Для эффективного отвода воды берму планируют с уклоном 0,02—0,04 от тела земляного полотна шириной у подошвы откосов насыпи обычно 3 м.

В местах, где насыпь сооружена из местного грунта, для отвода воды от земляного полотна используют образованные при устройстве насыпи котлованы, называемые резервами путевыми. Водоотводное сооружение, расположенное вдоль насыпи, служит для перехвата и отвода текущей к насыпи воды. Резерв образуется планировкой карьера, из которого был взят грунт при отсыпке насыпи. Путевые резервы устраивают с двух сторон насыпи при поперечном уклоне местности меньше 1:10 или только с нагорной стороны при уклонах местности от 1:10 до 1:5. При уклонах местности более 1:5 путевые резервы не устраивают. Дно резерва имеет поперечный уклон 1:50 от пути в полевую сторону; при ширине путевого резерва более 10 м дну резерва придают двускатное очертание с уклоном 1:50 от краев к середине. Продольный уклон дна резерва должен быть не менее 0,002 в сторону ближайшего инженерного сооружения или ложбины. В пределах железнодорожных станций и населенных пунктов, в местах расположения зданий и сооружений, железнодорожных переездов, а также на участках развития карста устройство пугевых резервов не допускается.

Поперечные профили выемок

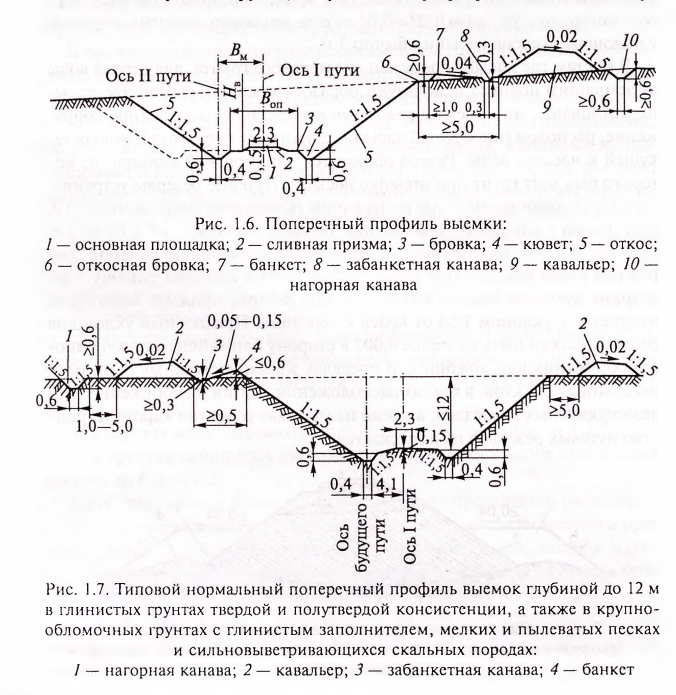

Выемка — грунтовое сооружение на трассе железнодорожной линии, сооруженное посредством изъятия грунта на заданную проектом глубину и обеспечивающее размещение верхнего строения железнодорожного пути на требуемых проектом отметках ниже поверхности земли (рис. 1.6). Элементы выемки — типовые (рис. 1.7): основная площадка, кюветы, закюветные полки, откосы, банкеты, забанкетная и нагорная канавы. Вдоль выемки с одной или обеих сторон устраивают кавальеры, сооружаемые планировкой грунта, полученного при разработке выемки. Глубина выемки — расстояние от уровня бровок основной площадки до отметки земли по оси земляного полотна.

Крутизну откосов выемок принимают: 1:1,5 — в грунтах скальных выветривающихся, крупнообломочных, песчаных, глинистых (в том числе лессовидных) грунтах при высоте откосов (глубине выемок) до 12 м; 1:2 — в грунтах глинистых и пылеватых в районах с избыточным увлажнением при высоте откосов (глубине выемок) до 6 м.

В железнодорожной выемке расположена водоотводная канава — кювет с обеих сторон основной площадки земляного полотна и предназначенный для сбора и отвода поверхностных вод с пути и откосов. Кювет имеет трапецеидальное сечение шириной по дну (после укрепления) не менее 0,4 м и глубину 0,6 м. Крутизна откосов кюветов со стороны пути не более 1:1,5; полевые откосы имеют такую же крутизну как и откосы выемки. Продольный уклон кювета обычно равен уклону пути, но не менее 0,002, а в районах с избыточным увлажнением — не менее 0,003.

Вдоль верхнего края железнодорожной выемки (с нагорной стороны) имеется защитный банкет — невысокий земляной вал для защиты выемки от стока воды. Банкет устраивают из фунта, полученного при разработке откоса выемки, с уклоном 0,02—0,04 в сторону от пути. Откос в сторону выемки устраивают с уклоном 1:1 или 1:1,5. Между бровкой откоса выемки и подошвой откоса банкета оставляют полосу шириной не менее 1 м. При крутизне местности более 1:5 банкет не устраивается.

Между банкетом и откосом кавальера устроена забанкетная канава — углубление, собирающее и отводящее от выемки атмосферную воду. Глубина и ширина по дну забанкетной канавы составляют не менее 30 см; крутизна откосов в зависимости от качества грунта — 1:1 или 1:1,5. Продольный уклон забанкетной канавы составляет не менее 5 %о.

При сооружении земляного полотна устраивают кавальеры — земляные валы в форме призмы, отсыпаемый с обеих сторон выемки (при поперечном уклоне местности менее 1:5) или с одной стороны (при более крутых уклонах местности) из грунтов, изъятых при устройстве выемки и не использованных при возведении насыпи. Откосы кавальеров имеют крутизну не более 1:1,5, верхняя поверхность имеет уклон 0,02 для стока поверхностных вод. Высота кавальера обычно не превышает 3 м. Поверхности между бровками канав и откосов и подошвами откосов кавальеров со стороны пути называют обрезами. С нагорной стороны кавальеры отсыпают за забанкетной канавой на расстоянии 0,5 м. Ширина бермы у подошвы кавальеров составляет не менее 5 м; в районах со снежными заносами устраивают берму увеличенной ширины.

Кроме того, устраивают продольный водоотвод — нагорную канаву, располагаемую с нагорной (верховой) стороны выемки на участках с явно выраженным уклоном местности, когда поступление воды к земляному полотну возможно только с верховой стороны. Поперечное сечение нагорной канавы зависит от объема поступающей воды. Наименьшие глубина и ширина по дну канавы (после укрепления) составляют 0,6 м, крутизна откосов — не более 1:1,5. Бровка нагорной канавы с низовой стороны должна возвышаться над расчетным уровнем воды не менее чем на 0,2 м. Продольный уклон канавы должен быть не менее 0,005 (на равнинных участках — не менее 0,003). Наименьшее расстояние от бровки канавы до бровки выемки при отсутствии банкета и кавальера составляет 5,0 м, а до подошвы кавальера — 1,0—5,0 м.

Типовые поперечные профили выемок применяют для участков, расположенных в относительно благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях при глубине выемок до 12 м.

Основная площадка

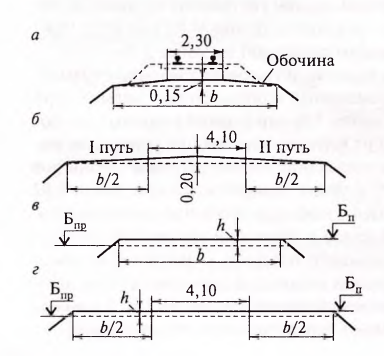

Основной площадкой земляного полотна называют верхнюю спланированную поверхность железнодорожного земляного полотна, на которой размещается верхнее строение пути (рис. 1.8). На глинистых грунтах на однопутном участке основную площадку устраивают в виде трапеции; на двухпутном участке — в виде треугольной призмы; при дренирующих грунтах — на горизонтальной площадке.

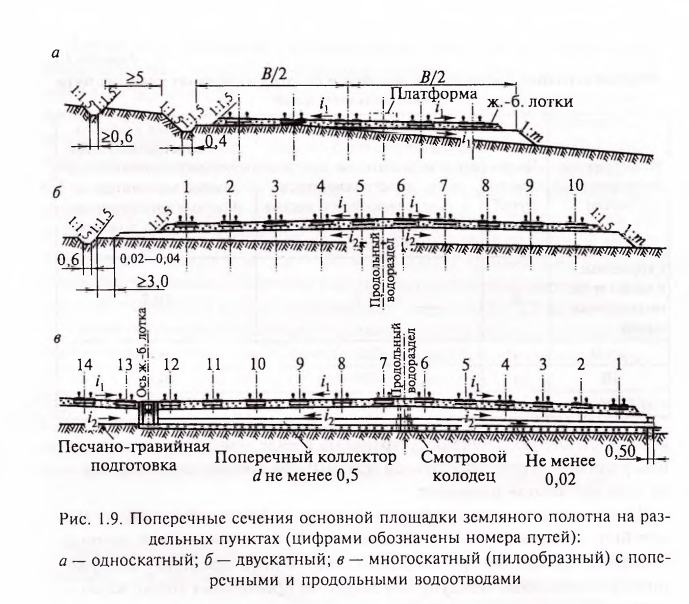

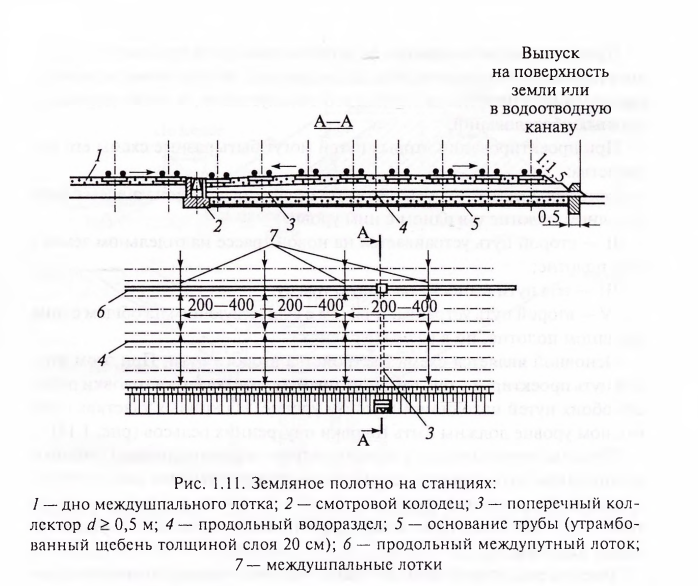

Основная площадка земляного полотна на раздельных пунктах может быть односкатной или двускатной. При значительной ширине площадки применяют пилообразный поперечный профиль с сооружением в пониженных междупутьях закрытых продольных водоотводов — лотков или дренажей (рис. 1.9).

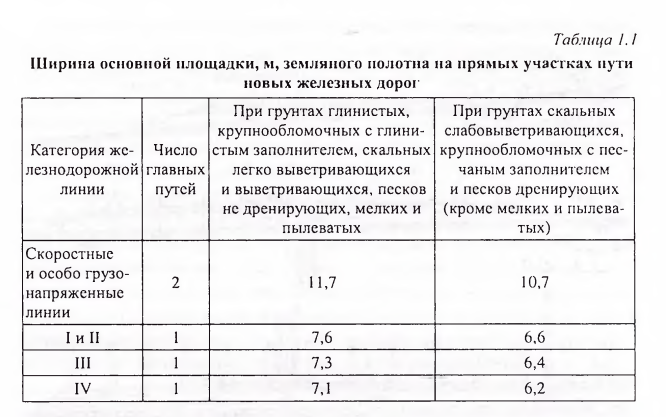

Ширина основной площадки на прямых участках пути новых железных дорог приведена в табл. 1.1.

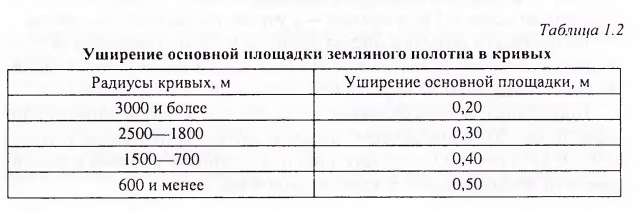

В кривых участках пути на линиях всех категорий ширину основной площадки увеличивают с наружной стороны кривой на величину, указанную в табл. 1.2, а также на величину уширения междупутий.

Рис. 1.8. Поперечные профили основной площадки земляного полотна на прямых участках пути: а, б — соответственно однопутного и двухпутного из нсдренирую- щих грунтов; в, г — соответственно однопутного и двухпутного из дренирующих грунтов; — 0,15 м (для однопутного участка) или 0,20 м (для двухпутного участка); Бп — уровень проектной бровки; Бпр — уровень профильной бровки

Наименьшая ширина основной площадки земляного полотна на прямых участках независимо от года постройки железной дороги согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ) должна быть не менее, м: на однопутных линиях 5,5; на двухпутных — 9,6; в скальных и дренирующих грунтах на однопутных линиях 5,0; на двухпутных — 9,1. При этом ширина междупутья должна быть на прямых участках не менее 4,1 м, в кривых — с учетом габаритного уширения.

На подходах к большим мостам земляное полотно уширяется на 0,5 м в каждую сторону на протяжении 10 м от задней грани устоев с постепенным доведением до нормальной ширины на последующих 25 м.

Поперечные уклоны основной площадки земляного полотна принимают 0,008—0,010 при супесях, песках и других дренирующих грунтах; 0,01—0,12 (в отдельных случаях 0,03) при суглинках и глинах в зависимости от интенсивности осадков в данной местности.

Основная площадка земляного полотна выше уровня бровок имеет форму сливной призмы. На перегонах поперечное сечение сливной призмы на однопутных линиях имеет вид трапеции высотой 0,15 м, шириной поверху 2,3 м и шириной понизу, равной ширине основной площадки; на двухпутных линиях — вид треугольника с высотой 0,2 м. В скальных, щебенистых и крупно песчаных грунтах основную площадку делают плоской и сливную призму не устраивают.

Основная площадка земляного полотна по ширине больше, чем основание лежащей на ней балластной призмы, поэтому по краям основной площадки образуются свободные от балласта продольные полосы, называемые обочинами пути. Обочина — боковая часть основной площадки земляного полотна, вне балластной призмы, предназначена для безопасного прохода вдоль железнодорожного пути работников, обеспечивающих содержание пути и обустройств в исправном состоянии, размещения сигналов и путевых знаков, для удержания балласта, осыпающегося с откосов балластной призмы, а также для складирования материалов, размещения инструмента и малогабаритных механизмов при пропуске поездов. Минимальная ширина обочины земляного полотна бесстыкового пути для внеклассных линий и линий 1—2-го классов — 50 см, 3-го класса — 45 см, 4 и 5-го классов — 40 см.

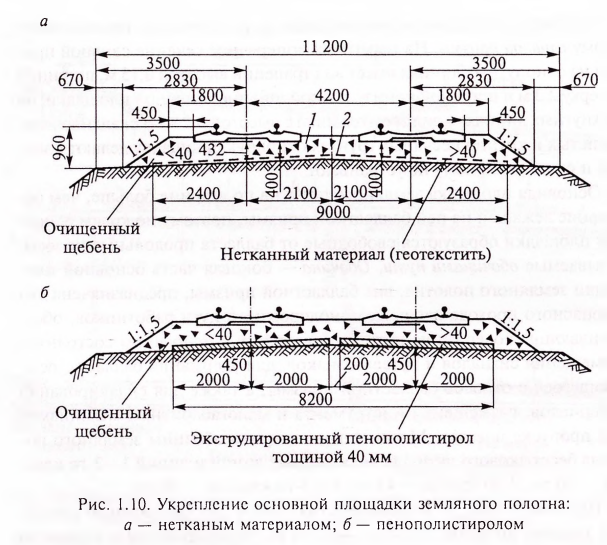

При подготовке железнодорожных линий для скоростного движения поездов проводят большие работы по переустройству и усилению основной площадки земляного полотна. Для ликвидации деформаций пучения укладывают теплозащитный слой. Минимальная толщина покрытия — 0,04 м, ширина — 4,0 м под один путь.

Земляное полотно раздельных пунктов

К раздельным пунктам, имеющим путевое развитие, относят обгонные пункты, устраиваемые на двухпутных линиях для обгона поездов или перевода поезда с одного главного пути на другой; разъезды, на однопутных линиях для скрещения и обгона поездов, производства в небольших объемах грузовых и пассажирских операций, а также для стоянки отдельных вагонов; станции, предназначенные для приема, отправления, скрещения и обгона поездов, производства операций по приему и выдаче грузов; обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах — формированию поездов и технических операций с поездами.

Поперечное очертание земляного полотна станционных площадок в зависимости от числа путей и вида грунта проектируют односкатным или двухскатным. При значительной ширине площадки допускается применение пилообразного профиля с сооружением в междупутьях с пониженными отметками закрытых продольных водоотводных канав (лотков и дренажей) с уклоном не менее 0,002, а при необходимости — с устройством поперечных выпусков для отвода воды за пределы земляного полотна. Верх земляного полотна станционных площадок из скальных, крупнообломочных и песчаных дренирующих грунтов проектируют горизонтальным.

Поперечный профиль земляного полотна на станции приведен на рис. 1.11.

Односкатные основные площадки применяют обычно на разъездах, обгонных пунктах и промежуточных станциях; двускатные — на станциях двухпутных линий и в больших отдельных парках; пилообразные — на участковых, сортировочных и технических станциях.

Размеры междупутий и разрывов между парками назначают с учетом размещения откосов земляного полотна, водоотводных устройств, устройств и оборудования для защиты пути от снега или песка и других устройств.

Переустройство однопутного земляного полотна

в двухпутное

Переустройство проводите соблюдением норм, установленных для двухпутного земляного полотна, с обеспечением надежного стока воды с основной площадки существующего и присыпанного земляного полотна.

Проектирование земляного полотна вторых путей производят на основе инженерно-геологического обследования, обследований и паспортов земляного полотна за период его эксплуатации, а также дополнительных обследований.

При проектировании вторых путей могут быть разные схемы его устройства:

- — второй путь устраивается рядом с существующим на общем с ним земляном полотне и в одном с ним уровне;

- — второй путь устраивается на новой трассе на отдельном земляном полотне;

- — оба пути выносят на новую трассу;

- — второй путь устраивают рядом с существующим на общем с ним земляном полотне, но в разных уровнях.

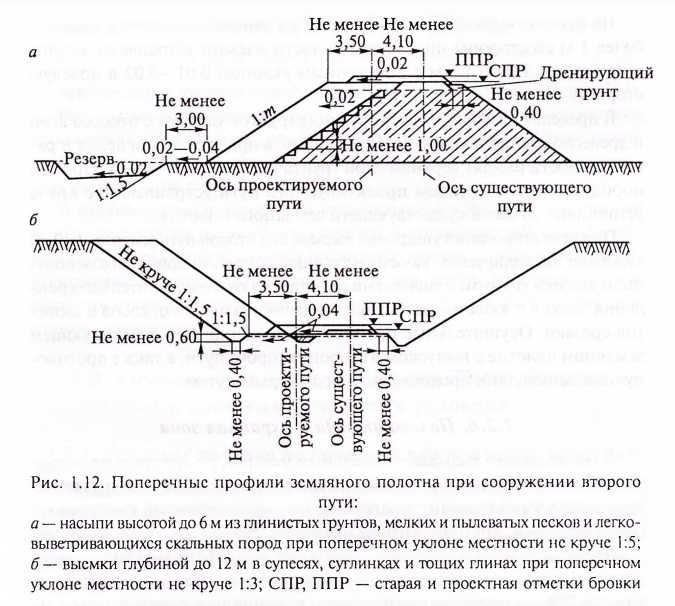

Основной является схема I устройства второго пути. При этом второй путь проектируют так, чтобы на прямых участках пути головки рельсов обоих путей находились в одном уровне. На кривых участках пути в одном уровне должны быть головки внутренних рельсов (рис. 1.12).

Отсыпка второго пути на насыпи ведется горизонтальными слоями с уплотнением до плотности, установленной нормативными документами. С целью обеспечения монолитности общего земляного полотна особо тщательно уплотняют грунт в местах контакта присыпаемой и существующей насыпей.

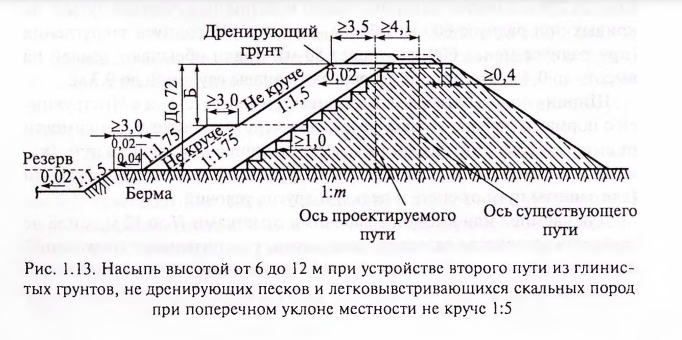

Насыпь под второй путь отсыпают грунтами однородными с существующей насыпью или грунтами с лучшими дренирующими свойствами. Как правило, насыпь отсыпают с одной стороны существующего пути (рис. 1.13).

Минимальную ширину присыпок насыпей поверху и понизу устанавливают в зависимости от габаритов и грузоподъемности применяемых при производстве работ транспортных средств и уплотняющих механизмов, высоты досыпаемой насыпи и крутизны ее откосов, физико-механических свойств используемых грунтов, местных климатических условий и организации строительных работ. Минимальная ширина обочины существующего земляного полотна со стороны, противоположной расположению проектируемого второго пути, должна быть не менее 0,4 м.

Поверхность земляного полотна второго пути при недренирующих грунтах устраивают односкатной с поперечным уклоном в выемках 0,04 и в насыпях 0,02. Верх земляного полотна из скальных, крупнообломочных и песчаных дренирующих грунтов устраивают горизонтально.

На откосах существующих насыпей из глинистых грунтов высотой более 1 м со стороны присыпаемой части насыпи устраивают уступы шириной от 1,0 до 1,5 м с поперечным уклоном 0,01—0,02 в полевую сторону.

В пределах насыпей из дренирующих грунтов удаляют с откосов дерн и древесно-кустарниковую растительность, а при отсутствии дерна и растительности рыхлят верхний слой грунта на высоту 10—15 см. При однородных грунтах откосы проектируемого пути устраивают не круче устойчивых откосов существующего земляного полотна.

При проектировании уширения выемок под второй путь (см. рис. 1.12,6) засыпают ликвидируемые кюветы и траншеи лотков однородным с основанием выемки грунтом и тщательно его уплотняют. Предварительно крепления лотков и кюветов разбирают и удаляют, а дерн с откосов и кюветов срезают. Осушительные прорези при наличии их в существующем земляном полотне с выпуском в сторону второго пути, а также противо- пучинные подушки продолжают и под вторым путем.

Полоса отвода и охранная зона

Полосой отвода называют земельный участок, на котором размещают земляное полотно с водоотводными, поддерживающими и укрепительными сооружениями, защитными лесонасаждениями, снегозащитными заборами, линиями энергоснабжения, связи и др. сооружениями.

Границы полосы отвода обозначают специальными знаками — «Границы железнодорожной полосы отвода», которые устанавливают через каждые 250 м в местах поворота трассы и на прямых участках пути, а на кривых при радиусе 600 м и более — через 1/10 радиуса закругления (при радиусе менее 600 м — через 50 м). Знаки обсыпают землей на высоту до 0,4 м; вокруг них устраивают канавы глубиной до 0,3 м.

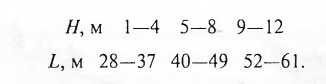

Ширину полосы отвода устанавливают в соответствии с Инструкцией о нормах и порядке отвода земель для железных дорог в зависимости от высоты насыпи или глубины выемки, наличия обустройств пути (кавальеров, резервов, укрепительных сооружений), зеленых насаждений (для защиты пути от снега и песка) и других условий.

Для насыпей или выемок с рабочими отметками Ндо 12 м, когда не требуется устройство резервов, кавальеров, укрепительных сооружений и зеленых насаждений, рекомендованы следующие нормы ширины полосы отвода L:

Минимальная ширина полосы отвода в нулевых местах составляет 24 м.

Расстояние от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки (при наличии резервов или водоотводных канав — от их крайних точек) до границы полосы отвода должно быть не менее 2 м, в исключительных случаях — не менее 1 м.

В охранные зоны выделяют не включаемые в полосу отвода участки земли, на которых расположены полосы лесонасаждений, оползневые или карстовые участки, участки подвижных песков, линии связи, высоковольтные линии электропередач, участки земли, необходимые для развития станций и станционных устройств и др. На этих землях действуют особые условия землепользования.