Основным требованием при проектировании и устройстве рельсовой колеи является обеспечение безопасности движения поездов с установленными скоростями при возможном минимуме сил взаимодействия колеса и рельсовой плети, при снижении интенсивности накопления остаточных деформаций и расходов на техническое обслуживание и ремонт пути.

Что такое рельсовая колея

Рельсовую колею образуют две геометрические линии, проходящие по внутренним граням головок уложенных в путь рельсов на уровне их контакта с гребнями колес подвижного состава. Условно считают, что эти линии проходят по внутренним (рабочим) граням головок рельсов на уровне, находящемся на 14 мм ниже их поверхности катания.

Параметрами устройства рельсовой колеи считают: ширину рельсовой колеи; радиус круговой кривой; наличие и длину прямой вставки у смежных кривых; совпадение отводов кривизны и возвышения наружного рельса.

Конструктивное оформление и размеры рельсовой колеи обусловлены особенностями ходовых частей подвижного состава: наличием реборд (гребней) у колес; глухой насадкой колес на оси; параллельностью осей жесткой базы экипажа; коничностыо колес; наличием поперечных разбегов осей; наличием у экипажей поворотных тележек или осей.

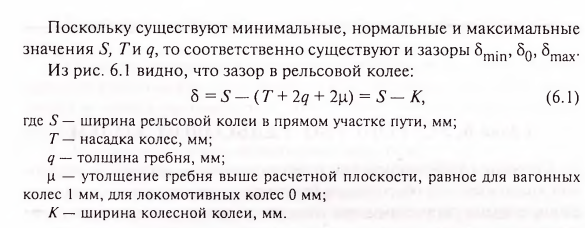

Если поставить колесную пару на прямом участке пути на рельсы так, чтобы гребень одного колеса был прижат к рельсу, то между гребнем второго колеса и рабочей гранью головки второго рельса будет зазор 8 (рис. 6.1). При большом зазоре 8 колеса опираются на рельсы узкой полоской, что может вызвать проваливание колес внутрь колеи. Если зазора не будет вообще, может возникнуть заклинивание колесной пары в рельсовой колее.

Зазоры между гребнями колес и рельсами изменяются не только из- за наличия допусков в размерах колесных пар и рельсовой колеи, но и из-за упругих отжатий рельсов, которые достигают 2—4 мм.

Устройство рельсовой колеи на прямых участках пути

Очертания рельсовых нитей в прямых участках пути определяются основными нормативами на устройство и содержание рельсовой колеи по направлению в плане, по ширине рельсовой колеи, положению рельсовых нитей по уровню, подуклонке рельсов.

Путь в плане должен соответствовать проектному положению, которое нормируют и оценивают в зависимости от установленных на участке скоростей движения поездов по разности смежных стрел изгиба рельсовых плетей, измеряемых от середины хорды длиной 20 м.

Разность смежных стрел при измерительной хорде 20 м не должна превышать при скоростях (км/ч):

Разность смежных стрел изгиба может проверяться также от середины хорды длиной 4, 10, 15, 25 и 30 м.

По направлению выравнивают одну рельсовую нить, называемую рихтовочной нитью. Другую нить устанавливают по шаблону в пределах допусков по ширине колеи.

Расстояние между внутренними рабочими гранями головок рельсов, измеренное в расчетной плоскости наиболее вероятных контактов головок рельсов с рабочими гранями гребней колес (на уровне 14 мм ниже поверхности катания головок рельсов), называют шириной рельсовой колеи.

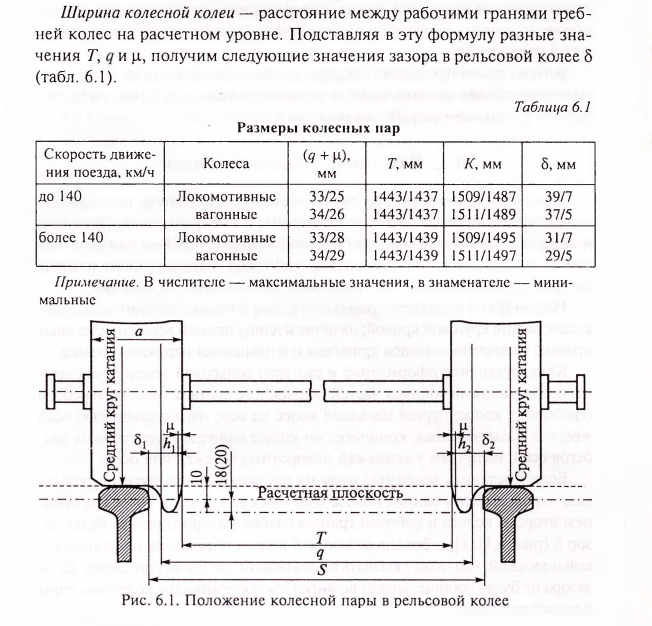

Пример 6.1.

Определить ширину рельсовой колеи, при которой возможен провал колес внутрь колеи.

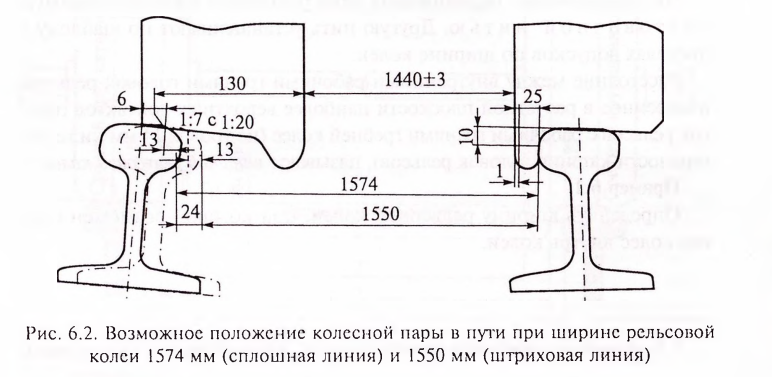

На рис. 6.2 показана колесная пара в момент, когда 6-миллиметровая фаска на колесе совпадает с началом закругления головки рельса. Можно считать, что такое положение колеса является началом его проваливания в рельсовой колее.

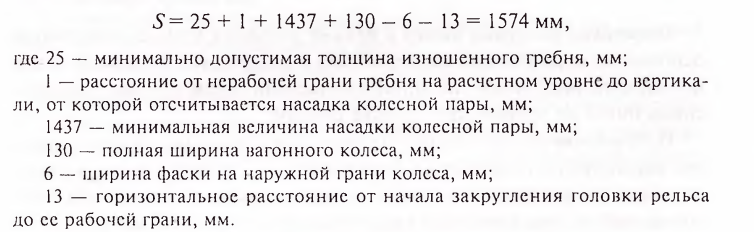

Для вагонной колесной пары проваливание может произойти при ширине колеи:

Считают недопустимой такую ширину колеи, при которой точка перехода значения коничности поверхности катания колеса 1/20 в 1/7 совпадает с началом закругления головки рельса. В этом случае возможно распирание рельсовой колеи.

Это может произойти при ширине колеи 1574 — 24 = 1550 мм (штриховая линия на рис. 6.2). Если учесть влияние изгиба вагонной оси, а также упругое уширение колеи, то очевидно, что существующее запрещение допускать в эксплуатации колею шириной более 1548 мм вполне обосновано.

Пример 6.2

Определить ширину рельсовой колеи, при которой возможно заклинивание колесной пары в колее.

Опасный предел ширины колеи по ее сужению определяется тем, что наибольшее расстояние между рабочими гранями гребней вагонных колес К =1443 + 2-33 + 2-1 = 1511 мм. Следовательно, при ширине рельсовой колеи 1511 мм возможно заклинивание колесной пары. Поэтому ширина рельсовой колеи в прямых менее 1512 мм не допускается.

В прямых участках пути колесные пары при вилянии периодически набегают то на одну, то на другую рельсовую нить. Процесс виляния колес подвижного состава сопровождается возникновением сил трения скольжения и сил воздействия гребней колес на рельсы при набегании. Силы трения относительно невелики. Силы бокового воздействия гребней на рельсы могут достигать величин 30—40 кН и более. Эти силы зависят от скорости набегания колес на рельсы при вилянии, которая будет тем больше, чем больше амплитуда виляния (чем больше зазор между гребнем колеса и рельсом (см. рис. 6.1).

На участках сопряжения прямого участка пути с кривой, имеющих разные значения номинала ширины колеи, переход от одной ширины колеи к другой производят в пределах переходной кривой, а при отсутствии переходной кривой — на прямом участке пути.

Переход от одной ширины колеи к другой производят с отводом 1 мм/м.

Верх головок обеих рельсовых нитей на прямых участках должен быть в одном уровне. Разрешается содержать путь по уровню с возвышением на 6 мм одной рельсовой нити над другой.

Длина такого прямого участка не должна быть менее 200 м за исключением прямых участков, расположенных между смежными кривыми одного направления, на которых возвышение одной нити над другой может быть и при длине прямой менее 200 м.

При возвышении одной рельсовой нити на 6 мм экипаж немного наклонится и от этого наклона появится боковая сила, которая будет слегка прижимать колеса к пониженной рельсовой нити и затруднять их виляние. Поскольку пониженная рельсовая нить является рихтовочной, то прижимающееся к ней колесо будет двигаться плавнее.

На двухпутных линиях выше ставят бровочную рельсовую нить, чтобы рихтовочной стала более устойчивая междупутная рельсовая нить.

На однопутных линиях при проведении, как правило, очередного среднего ремонта меняют рихтовочную нить.

Возвышение одной рельсовой нити над другой на прямом участке должно заканчиваться не ближе 25 м от начала возвышения в кривой, если повышенная нить на прямой совпадает с пониженной нитью в кривой. Если на прямом участке пути с возвышением одной нити над другой нитью расположено мостовое полотно с ездой на балласте, то в пределах мостового полотна сохраняют это возвышение.

На мостах с ездой поверху с мостовыми брусьями возвышение допускается при длине моста не более 25 м. На мостах большей длины с мостовыми брусьями, в тоннелях и на подходах к ним протяжением 25 м, а также на стрелочных переводах в прямых участках пути содержать повышение одной рельсовой нити над другой на 6 мм не разрешается.

Номинальный уклон отвода по уровню от нормы 6 мм к нулевому положению не должен превышать 1 %о. Допускаемые отклонения от норм расположения рельсовых плетей по уровню составляют ±6 мм.

Если, например, сначала левая рельсовая плеть выше правой на 6 мм, а затем правая рельсовая плеть выше левой на 6 мм, то минимальное расстояние между такими превышениями должно быть не менее 20 м. При меньшем расстоянии образуется перекос пути.

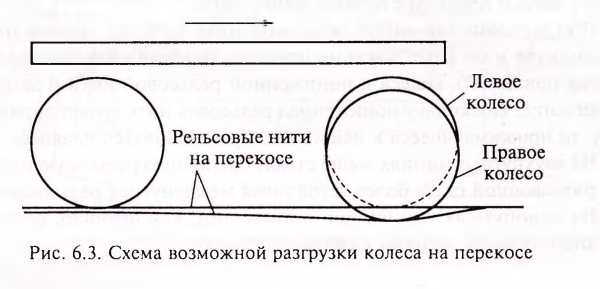

К перекосам пути относят резкие изменения положения рельсовых плетей по уровню в разные стороны при расстоянии между вершинами пик 20 м и менее. При наличии перекоса возможно обезгруживание одного из колес вагона, что в сочетании с большими боковыми силами может привести к сходу подвижного состава. На рис. 6.3 показана схема возможной разгрузки тележки при проходе через перекос, когда центры обоих колес задней и левого колеса передней колесных пар находятся в одной горизонтальной плоскости, а правое колесо передней колесной пары опустилось. При этом нагрузка на колесо от рессоры несколько уменьшается, т.е. происходит частичная разгрузка колеса. Если такая разгрузка совпадает с сильным боковым прижатием гребня колеса к головке рельса, то колесо, вращаясь, может подняться на головку рельса, а затем и сойти с нее.

Перекосы особенно опасны в кривых участках пути, где передние колеса тележек идут с сильным боковым прижатием к упорной рельсовой нити. Перекосы тем опаснее, чем выше скорость движения.

Для лучшего опирания колеса, основная поверхность катания которого имеет уклон 1/20, рельсы также ставят с подуклонкой 1/20 по отношению к верхней постели шпал. Подуклонка рельсов создает лучшие условия опирания колес на рельсы, уменьшает внецентренность приложения нагрузок и снижает пластические деформации головок рельсов.

Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути

Железнодорожный путь в кривых участках пути имеет следующие особенности: уширение колеи в кривых радиусом менее 350 м; возвышение наружного рельса над внутренним; переходные кривые; укороченные рельсы на внутренних рельсовых нитях звеньевого пути; увеличенные междупутные расстояния при наличии двух и более путей.

Эти особенности вызваны тем, что при движении экипажа в кривой появляются три вида горизонтальных поперечных сил (см. глава 5):

- направляющая сила, возникающая при набегании гребня колеса направляющей оси на рельсовую нить и вызывающая износ реборд и боковой износ рельсов;

- боковая сила, вызывающая горизонтальный изгиб и кручение рельсовых нитей, от воздействия которой в основном происходит изменение ширины колеи и динамическая разуклонка рельсов;

- рамная сила, которая передается от колесной пары на раму тележки и определяет поперечную устойчивость путевой решетки.

В кривых участках пути, начиная с определенного радиуса, приходится уширять рельсовую колею, чтобы экипажи с длинной базой могли в ней разместиться (вписаться).

Вписывание экипажа в кривые — процесс изменения положения экипажа (колесных пар или тележек) в рельсовой колее, который зависит от конструкции, параметров и скорости движения экипажа, норм устройства и состояния пути и подвижного состава, внешних сил, действующих на экипаж.

Установка экипажа в рельсовой колее на криволинейном участке зависит от величин действующих на экипаж центробежной и центростремительной сил, а также от величин боковых сил в контактах колесе рельсами (см. рис. 5.6).

В зависимости от ширины рельсовой колеи, радиуса кривой и длины жесткой базы тележки вписывание может быть заклиненным, свободным или стесненным (принудительным).

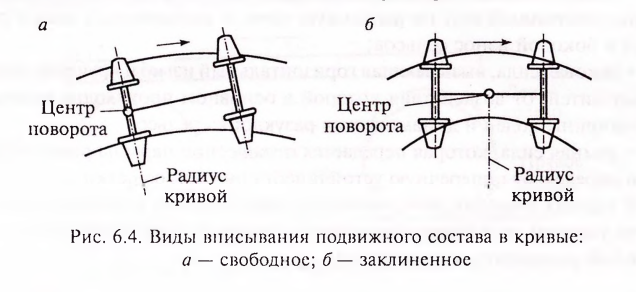

На рис. 6.4 показана схема вписывания двухосной тележки, двигающейся по кривой. Допустим, что ширина колеи достаточно велика и наружное колесо первой оси прижато к наружной нити, а внутреннее колесо второй оси касается внутренней нити. При этом вторая ось устанавливается по направлению радиуса кривой. Двигаясь по кривой, тележка все время поворачивается, во-первых, вокруг центра кривой и, во-вторых, вокруг точки, которую называют центром поворота.

Вписывание двухосной тележки, при котором вторая (задняя) ось размещается радиально, а внутреннее колесо лишь касается, но не нажимает на внутреннюю рельсовую нить, называют свободным вписыванием (рис. 6.4, о).

Таким образом, при свободном вписывании в кривые передняя колесная пара экипажа (тележки) движется с прижатым к наружному рельсу гребнем, а задняя колесная пара движется свободно, не прижимаясь гребнями колес к рельсовым нитям. При ширине колеи 1516 мм и более вписывание вагонов носит свободный характер.

При постепенном увеличении скорости движения тележки под влиянием центробежной силы ее «хвост» будет заносить наружу кривой. При этом внутреннее колесо задней оси будет отходить от внутренней нити до тех пор, пока наружное колесо не прижмется к наружной нити. Центр поворота тележки будет находиться посредине се жесткой базы.

При уменьшении ширины колеи по отношению к ширине колеи, необходимой для свободного вписывания внутреннее колесо задней оси будет давить на внутреннюю нить. Центр поворота при этом будет перемещаться от «хвоста» тележки к середине жесткой базы. Такое положение называют стесненным (принудительным) вписыванием.

Таким образом, при движении в кривом участке пути тележки экипажа могут располагаться по трем основным схемам:

- свободная установка, когда тележки направляются первой осью по наружной рельсовой нити;

- хордовая установка, когда тележки направляются двумя осями по наружной рельсовой нити,

- перекосная установка, когда первая ось направляется по наружной рельсовой нити, а вторая ось — по внутренней.

Наиболее неблагоприятной считают перекосную установку тележки, при которой возможно ее заклинивание.

При дальнейшем уменьшении ширины колеи тележка займет положение, показанное на рис. 6.4, б. Такое положение называют заклиненным вписыванием. Заклиненное вписывание, недопустимое в условиях нормальной эксплуатации, увеличивает сопротивление движению поезда и создает огромные усилия на рельсы.

На железных дорогах Российской Федерации для колеи 1520 мм установлены номинальные размеры ширины рельсовой колеи, мм:

- прямые и кривые участки радиусом 350 м и более — 1520;

- кривые радиусом от 349 до 300 м — путь на деревянных шпалах — 1530; путь на железобетонных шпалах — 1520;

- кривые радиусом от 299 м и менее — 1535.

На участках железнодорожных линий и путях, где комплексная замена путевой решетки не проводилась, допускают на прямых и кривых участках пути радиусом более 650 м номинальный размер ширины колеи 1524 мм.

При этом на более крутых кривых ширину колеи при радиусах (в м) принимают (в мм):

- 650-450 м -1530;

- 449-350 м — 1535;

- 349 м и менее — 1540.

Для ширины колеи 1520 мм предусматривается два вида допусков по ширине колеи в зависимости от скоростей движения поездов: +8, —4 мм при скоростях движения более 50 км/ч и +10, —4 мм при скоростях движения 50 км/ч и менее.

На участках сопряжения прямой с кривой, при сопряжении кривых, имеющих разные номинальные значения ширины колеи, переход от одной номинальной ширины колеи к другой осуществляют в пределах переходной кривой с отводом 1 мм/м.

Поскольку кривых радиусами менее 350 м на сети дорог мало (всего 1—2 % протяжения кривых), то можно считать, что на российских железных дорогах ширина рельсовой колеи практически унифицирована. Допуски по ширине колеи в кривых участках пути такие же, как и в прямых, в том числе и при скоростях движения менее 50 км/ч.

По направлению в плане на кривых участках пути рельсовые нити не должны иметь резких изменений стрел изгиба.

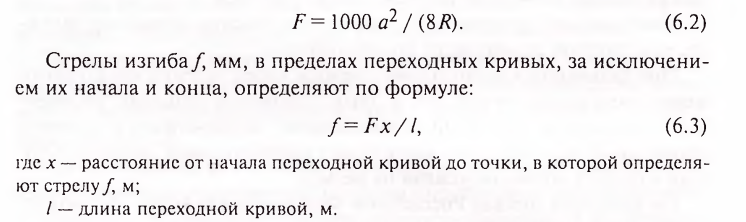

Стрела изгиба F, мм, круговой кривой радиусом R, м, при длине измерительной хорды а, м, приближенно может быть определена по формуле:

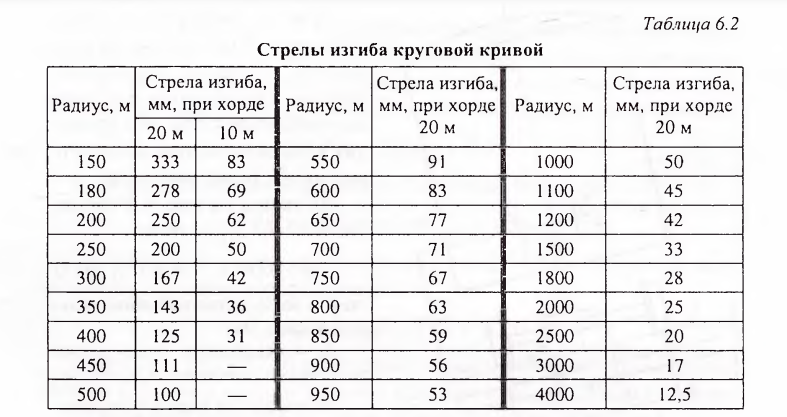

Результаты расчетов по формуле 6.2 приведены в табл. 6.2.

Разности смежных стрел, измеренных от хорды длиной 20 м (допуски), в прямых и кривых участках пути при текущем содержании не должны превышать: при скоростях 81 — 140/71—90 км/ч — 10 мм; 61—80/ 61—70 км/ч — 15 мм; 41—60 км/ч — 25 мм; 15 км/ч — 30 мм. В числителе указаны скорости пассажирских, в знаменателе — грузовых поездов.

В переходной кривой ПК стрела изгиба увеличивается равномерно от нуля до величины стрелы круговой кривой.

Путеизмерительный вагон измеряет стрелы изгиба рельсовой нити от хорды длиной 21,5 м в точке, расположенной на расстоянии 4,1 м от ее конца. Поэтому записываемые путеизмерительным вагоном на ленту стрелы отличаются по форме и величине от стрел, измеренных в середине хорды 20 м.

Переход от стрел, записываемых путеизмерительным вагоном, к стрелам, измеряемым от середины хорды 20 м, производят с помощью палеток (при расшифровке вручную) или по специальной программе (при автоматизированной расшифровке).

Можно считать, что в прямых участках пути обе рельсовые нити загружены вертикальными силами одинаково.

В кривых участках пути появляется центробежная сила, направленная наружу колеи (см. глава 5).

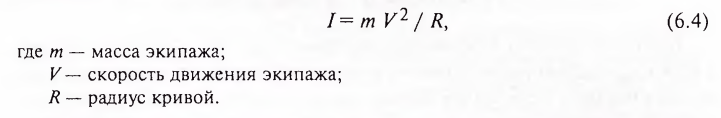

Центробежная сила I при скорости движения экипажа V в кривой радиусом R

Если в кривой установить обе рельсовые плети в одном уровне, то равнодействующая центробежной силы и силы веса экипажа будет отклоняться к наружному рельсу, перегружая его и соответственно разгружая внутренний рельс.

Для снижения бокового воздействия на рельсы наружной рельсовой нити, уменьшения перегрузки рельсов наружной нити, обеспечения равномерности износа рельсов обеих нитей и недопущения неприятных для пассажиров воздействий от толчков устраивают возвышение наружной рельсовой нити (рис. 6.5).

Экипаж наклоняется: часть силы веса Н направлена внутрь кривой, в сторону, противоположную направлению действия центробежной силы, что приводит к выравниванию воздействий на обе рельсовые нити.

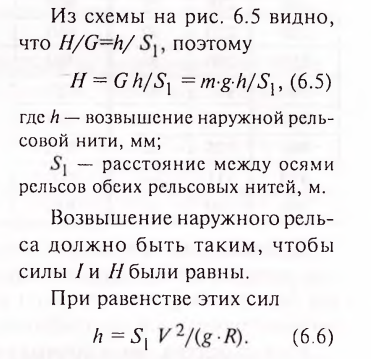

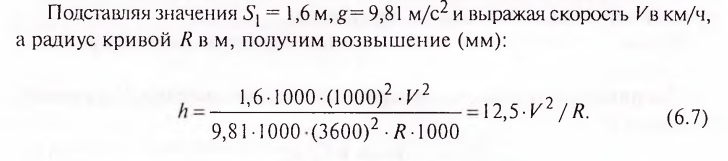

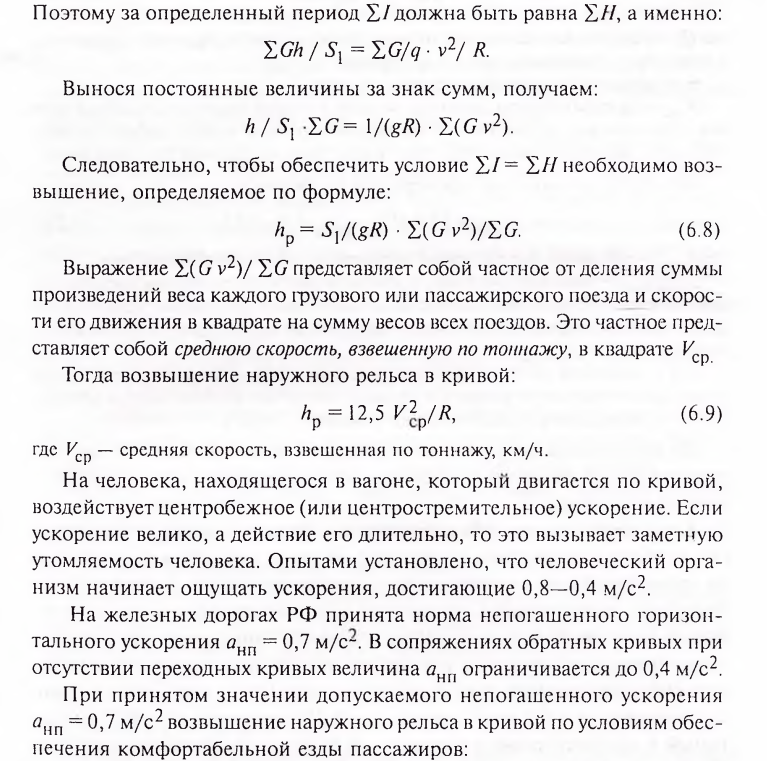

Трудности расчета возвышения наружного рельса в кривой связаны с необходимостью учета различия в скоростях движения по кривой различных поездов. Если бы все поезда, проходящие по кривой, имели одинаковую скорость, то задача определения возвышения полностью решалась по формуле:

Фактически разные поезда имеют различные веса, разные скорости, а возвышение наружного рельса в конкретной кривой в данный момент может иметь только одно значение. Поэтому возвышением наружного рельса не удается полностью компенсировать центробежную силу при проходе каждого поезда.

Приходится устанавливать такое возвышение, при котором для части поездов I > H и несколько перегружается наружный рельс, а при проходе остальных поездов I < H перегружается внутренний рельс.

В среднем обе рельсовые нити должны быть нагружены одинаково.

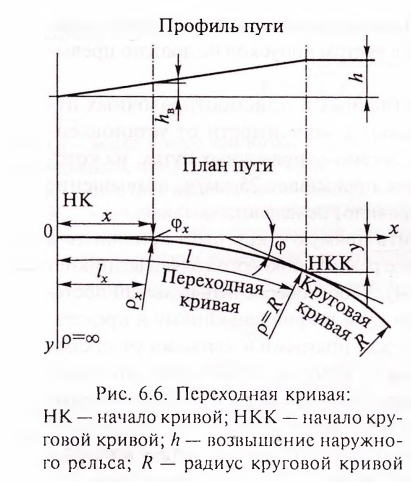

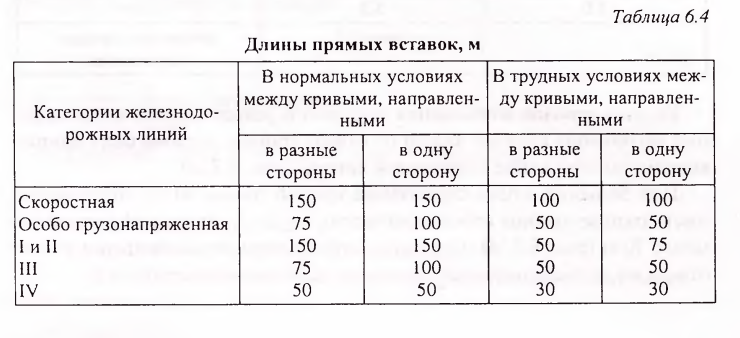

В пределах переходных кривых осуществляют плавный отвод возвышения наружного рельса и уширения колеи в круговой кривой. Изменения (отвод) возвышения наружного рельса на протяжении переходной кривой принимают в виде наклонной линии (рис. 6.6).

В начале переходной кривой НК ее радиус должен быть бесконечно большим, чтобы это начало переходной кривой сливалось с прямой. В конце переходной кривой НКК ее радиус должен быть равен радиусу примыкающей круговой кривой. На всем протяжении переходной кривой ее радиус должен непрерывно и плавно меняться и, следовательно, должна меняться кривизна.

Переходная кривая представляет собой пространственную кривую, у которой кривизна плавно изменяется как в плане, так и в продольном профиле (см. рис. 6.6). Для упрощения расчета и разбивки переходной кривой на местности обычно пространственную кривую заменяют кривой только в одной плоскости — в плане.

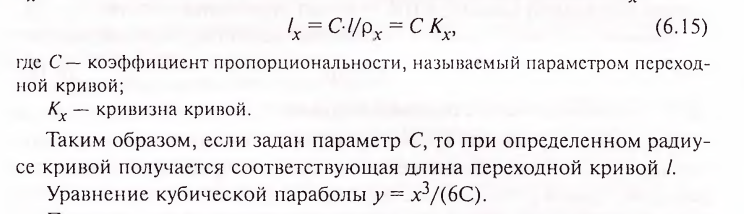

На железнодорожном транспорте при устройстве переход параболы. У этой кривой кривизна рх плавно изменяется, увеличиваясь пропорционально длине lx:

Поэтому, отвод возвышения наружного рельса устраивают на всем протяжении переходной кривой. Начало и конец отвода возвышения наружного рельса в кривой должны совпадать с точками НПК (начало переходной кривой) и КПК (конец переходной кривой).

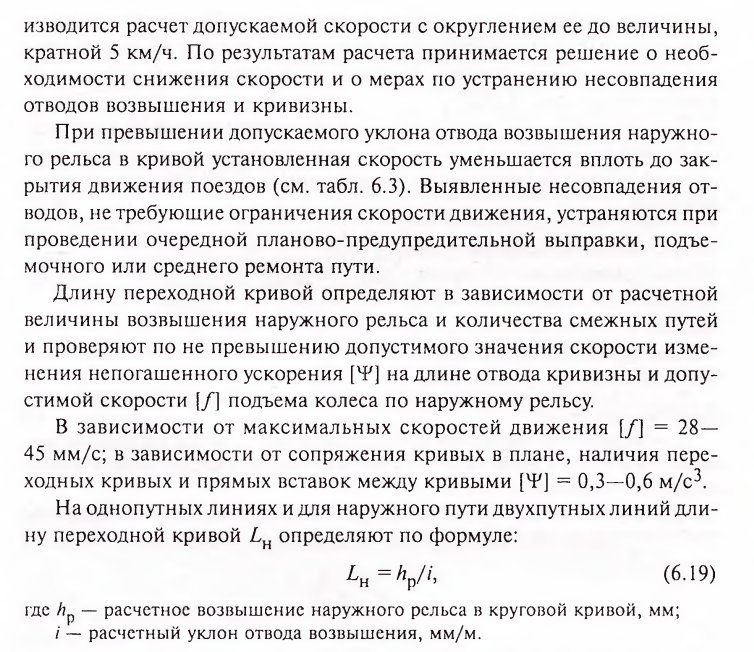

В стесненных условиях допускают устройство отводов возвышения без переходных кривых: или на прямой, или по 50 % на прямой и кривой. Обязательным является соблюдение требования не превышения величины непогашенного ускорения 0,7 м/с2 и скорости его изменения 0,6 м/с3.

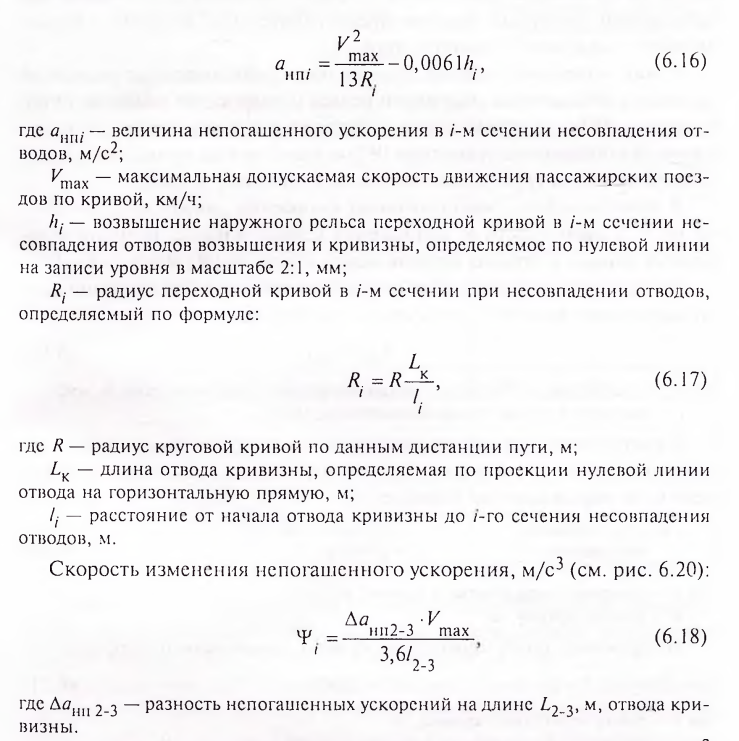

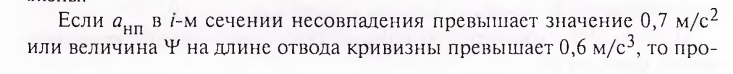

При несовпадении начала отводов возвышения наружного рельса кривой и кривизны, измеряемых соответственно по нулевым (средним) 350 линиям на записи уровня и стрел, на величину до 20 м необходимость уменьшения установленной скорости движения поездов поданной кривой определяют по величине непогашенного ускорения и скорости ее изменения (см. рис. 6.20).

При несовпадении отводов возвышения наружного рельса и кривизны кривой на величину

более 20 м по месту несовпадения определяют необходимость уменьшения установленной скорости движения по формулам:

Длина переходной кривой не должна быть менее 20 м.

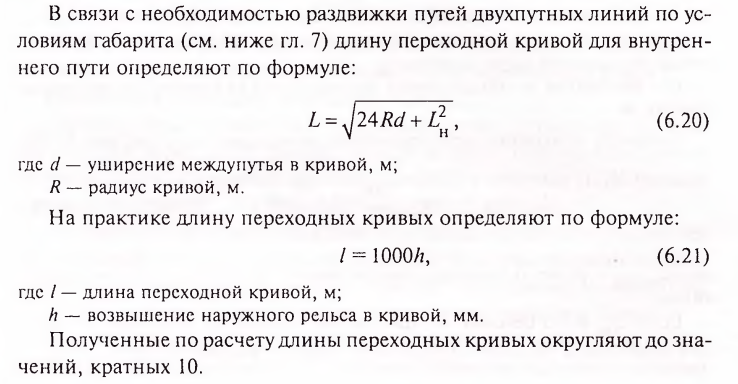

Рекомендуемые и предельно допускаемые уклоны отводов возвышения наружного рельса в кривых приведены в табл. 6.3.

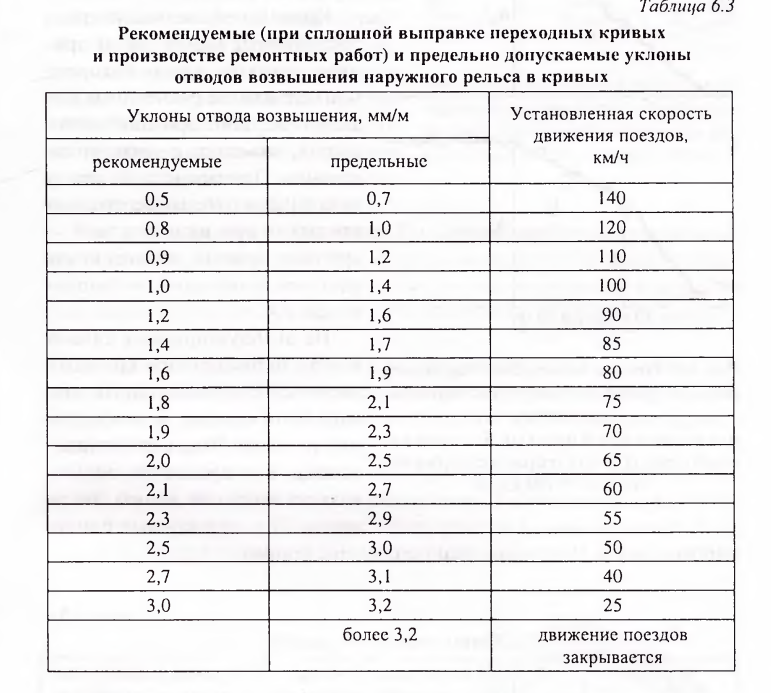

Уклоны отводов возвышения наружного рельса в кривых, измеряемые по наклону средней линии на отводе уровня, должны быть одинаковыми по всей длине переходной кривой (рис. 6.7, а).

При большой длине переходной кривой (более 60 м) допускается иметь разные уклоны отводов на частях переходной кривой длиной не менее 30 м (рис. 6.7, б). При этом в обоих случаях наибольший уклон отвода не должен превышать величин, приведенных в табл. 6.3.

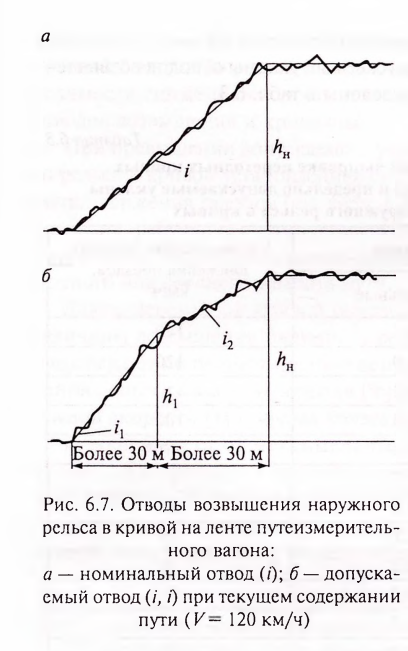

Между переходными кривыми смежных круговых кривых должны быть прямые участки (прямые вставки).

Криволинейные участки пути, соединенные между собой прямым участком, длина которого меньше длины расчетного для данной железнодорожной линии поезда, называют сопряженными кривыми. Прямые вставки между начальными точками переходных кривых, а при их отсутствии — круговых кривых, должны иметь длину не менее длин, указанных в табл. 6.4.

На эксплуатируемых линиях между переходными кривыми смежных круговых кривых должны быть прямые вставки длиной не менее 50 м; в стесненных условиях допускается прямая вставка меньшей длины, но не менее 25 м при кривых одного направления и 15 м — при разносторонних кривых.

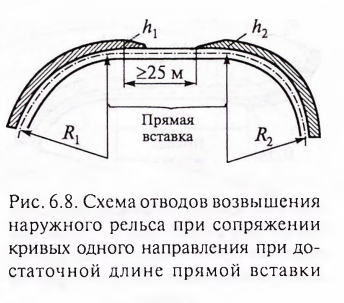

На близко расположенных кривых одного направления без переходных кривых отводы возвышения устраивают только в том случае, если на протяжении прямой вставки, расположенной между концами кривых, размещаются длины обоих отводов и между ними остается прямой участок длиной не менее 25 м (рис. 6.8). Если это условие не выполняется, то отвод делают более крутым, но не круче, чем допускаемый по табл. 6.4.

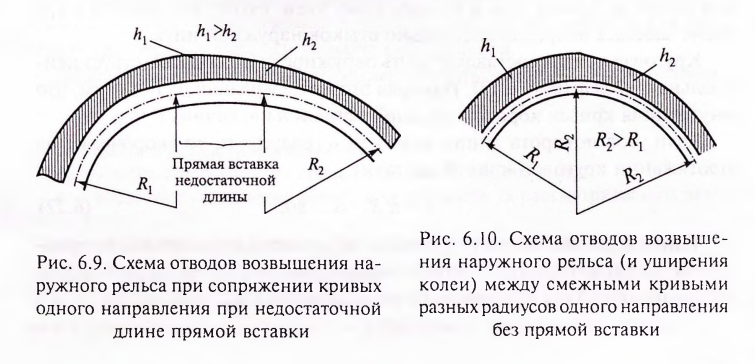

При длине прямого участка менее 25 м возвышение устраивают на всем протяжении прямой вставки между кривыми и делают возвышение переходным (рис. 6.9). В таких случаях величина возвышения не должна быть более 115 мм (по условию не превышения непогашенного ускорения 0,7 м/с2).

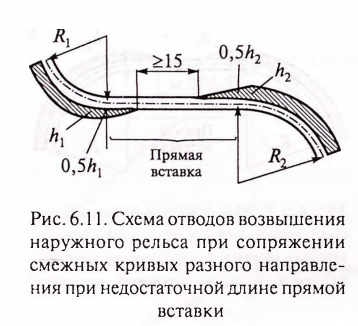

При полном отсутствии прямой вставки на двухрадиусной кривой одного направления (рис. 6.10) отводы возвышения наружного рельса и уширения колеи устраивают в переходной кривой или в пределах кривой большего радиуса.

При разносторонних кривых без переходных кривых отвод возвышения делают на прямой вставке между ними. В этом случае между концами отводов возвышений должен быть участок длиной не менее 25 м, если есть возможность устройства отводов возвышения не более 0,001.

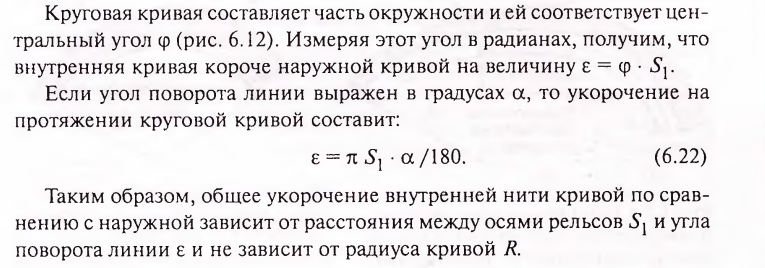

При невозможности соблюдения этого условия допускают увеличение уклона до 0,003 при сохранении длины прямой вставки 25 м и снижении скорости движения в соответствии с табл. 6.4. Если и это условие не соблюдается, то допускают уменьшение прямого участка без возвышения до длины 15 м с устройством отводов 0,003. При этом в начале круговой кривой возвышение должно составлять не менее половины величины полного возвышения (рис. 6.11). Отклонение от установленных норм расположения рельсовых нитей по уровню допускается, как и в прямых участках пути, не более 6 мм.

На переходных кривых делают и отвод уширения колеи. При норме ширины колеи 1520 мм максимальное уширение колеи составляет 1535 — 1520 = 15 мм. При допустимом отводе уширения 1 %о переходная кривая должна быть не менее 15 м. Длины переходных кривых обычно значительно больше этой величины.

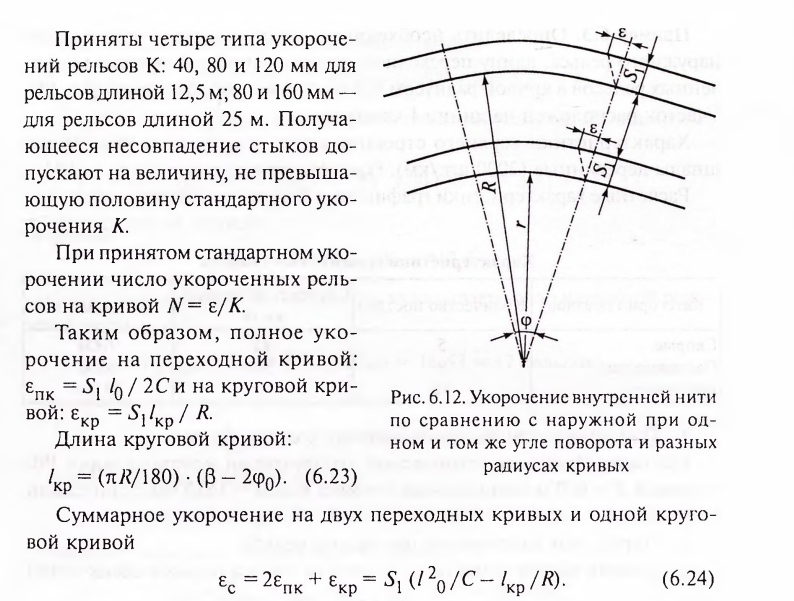

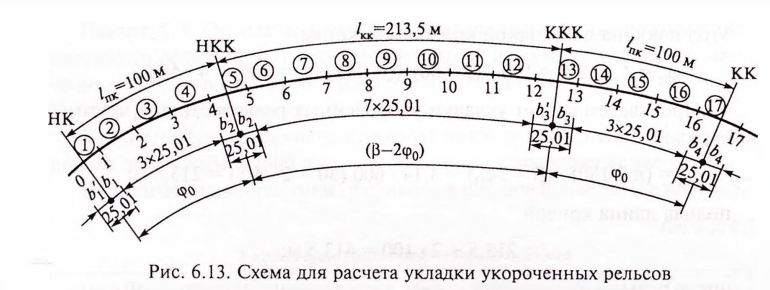

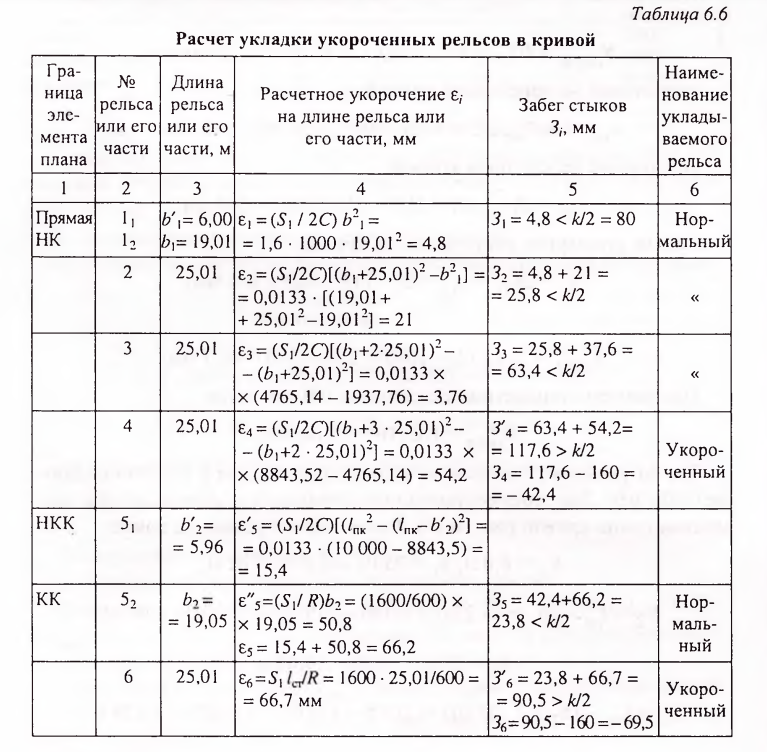

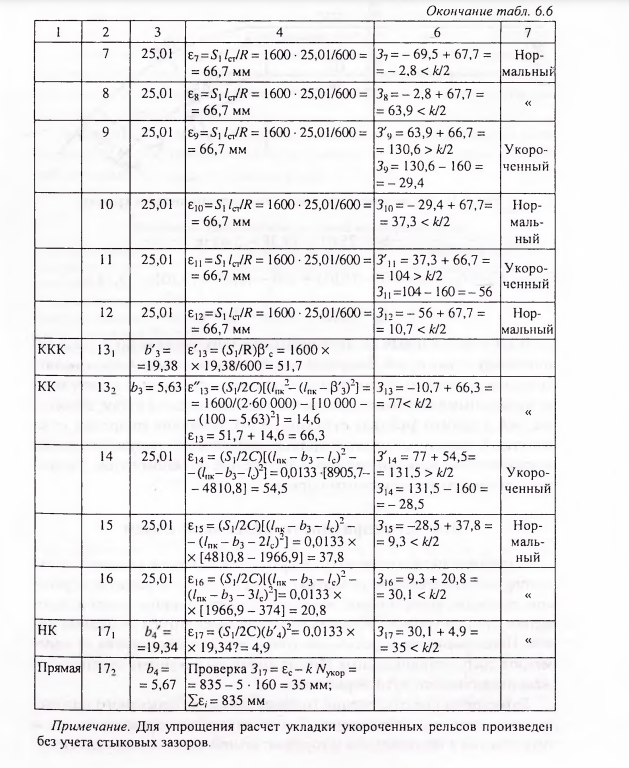

Укороченные рельсы укладывают по внутренней рельсовой нити в кривой для установления рельсовых стыков обеих рельсовых нитей по наугольнику. Внутренняя рельсовая нить в кривой короче наружной, так как ее радиус меньше радиуса наружной нити на расстояние между осями рельсов обеих нитей. При укладке на внутренней нити кривой рельсов такой же длины, как и на наружной нити, стыки внутренней нити будут забегать вперед относительно стыков наружной нити.

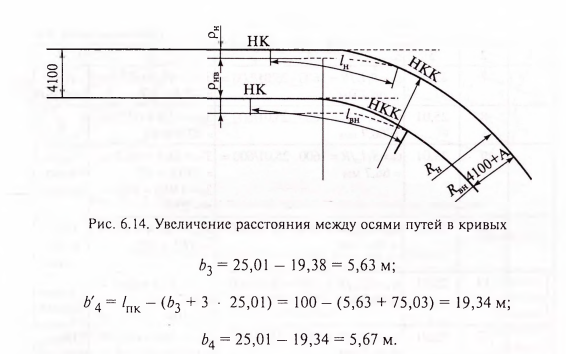

В круговых кривых на двухпутных линиях увеличивают расстояние между осями путей. Уширение междупутья на размер А производится в кривых участках пути с целью обеспечения расстояния в свету между подвижными составами, двигающимися по соседним путям, не меньше, чем в прямых участках пути (рис. 6.14). Величина уширения междупутья А зависит от радиуса кривой, возвышения наружного рельса и соотношения возвышений наружного рельса по обоим путям. Уширение производят по проектным нормам.