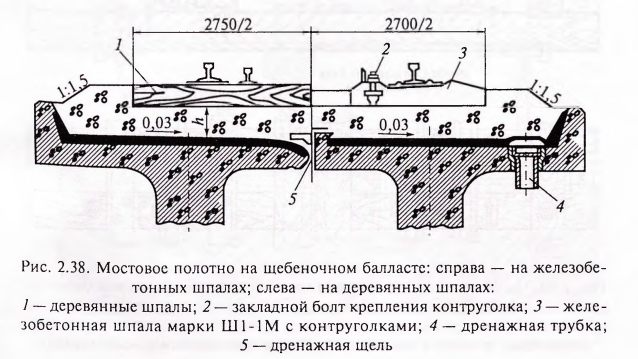

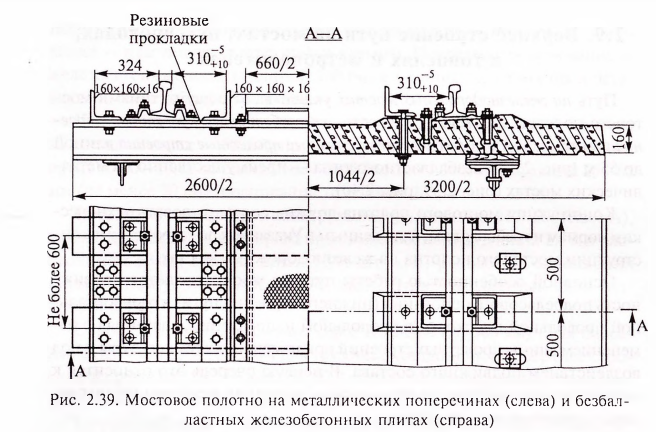

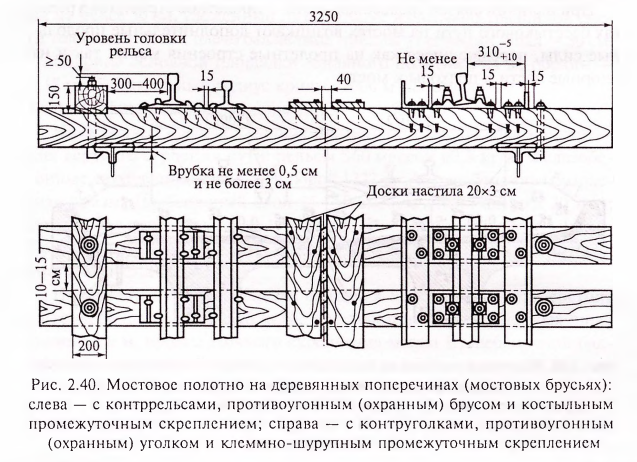

Путь на железнодорожных мостах укладывают с двумя типами мостового полотна: с ездой на балласте железобетонные пролетные строения длиной до 33 м и сталежелезобетонные пролетные строения длиной до 55 м (рис. 2.38); безбалластного типа — преимущественно на металлических мостах (рис. 2.39, рис. 2.40).

Конструкция мостового полотна должна соответствовать техническим нормам и требованиям, изложенным в Указаниях по устройству и конструкции мостового полотна на железнодорожных мостах.

Основной особенностью работы пути на мостах является подвижность подрельсового основания (нижнего строения пути) в горизонтальной продольной плоскости в продольном направлении, связанная с изменением длины пролетных строений при изменениях температуры и под воздействием подвижного состава. В первую очередь это относится к металлическим мостам с безбалластным полотном, которое прочно связано с пролетными строениями.

При наличии связей «рельсовая плеть — пролетное строение» в рельсах бесстыкового пути на мостах возникают дополнительные продольные силы, передающиеся как на пролетные строения моста, так и на опорные части и подходы к мосту.

На мостах с ездой на балласте, который играет роль сыпучей прослойки, мостовое полотно остается обычно неподвижным. На железобетонных мостах с пролетными строениями до 33 м и ездой на балласте применяют бесстыковой путь той же конструкции, что и на земляном полотне. Как правило, рельсовые плети перекрывают весь мост, а концы плетей располагаются не ближе 50—100 м от шкафных стенок устоев моста.

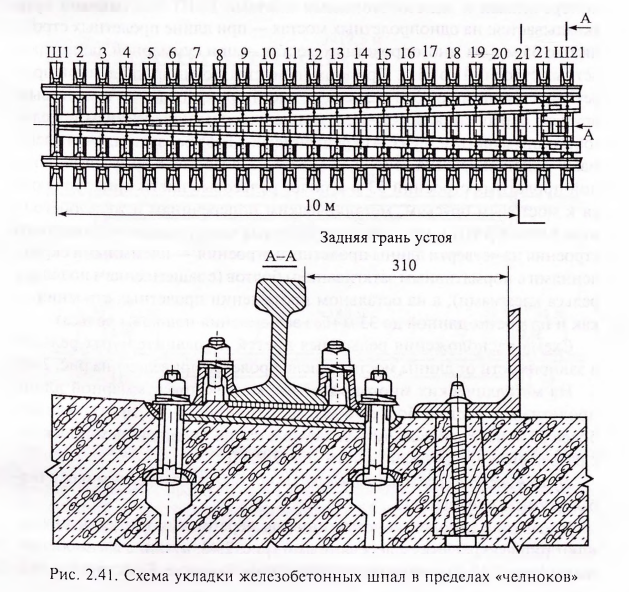

На мостах с ездой на балласте длиной более 50 м, а также на путепроводах с ездой на балласте при полной их длине более 25 м укладывают контруголки. Применяются специальные мостовые железобетонные шпалы, к которым можно прикреплять контруголки. Контруголки образуют «челнок», острия которого должны быть не ближе 10 м от задней стенки устоя моста (рис. 2.41).

На железобетонных мостах с ездой на балласте с балочными пролетными строениями длиной до 33,6 м и арочными пролетными строениями бесстыковой путь укладывают без ограничения суммарных длин пролетных строений. В качестве промежуточных скреплений применяют подкладочные скрепления с упругими или жесткими клеммами.

В качестве балласта на мостах и подходах к ним применяется щебень из твердых пород с прочностью И1 и ПМ-У75. Ширина плеча балластной призмы должна быть не менее 35 см; толщина балластного слоя под шпалой — не менее 25 см.

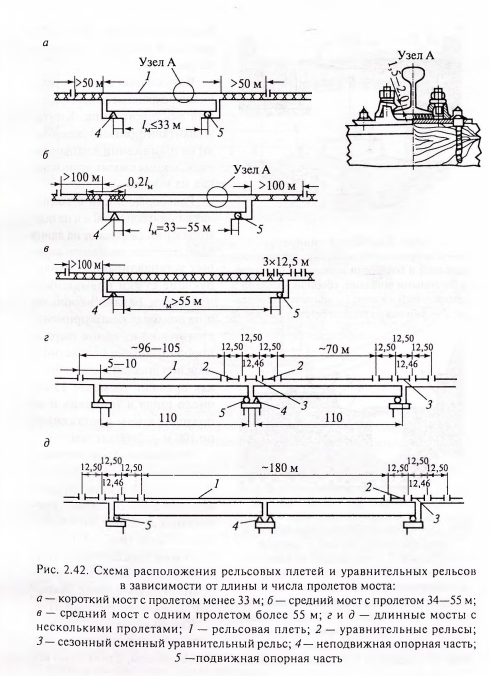

Безбалластное мостовое полотно может быть на деревянных или металлических поперечинах или на железобетонных плитах. На безбалла- стных мостах с деревянными мостовыми брусьями, металлическими поперечинами и железобетонными плитами БМП бесстыковой путь укладывается: на однопролетных мостах — при длине пролетных строений до 55 м и на многопролетных мостах — при суммарной длине пролетных строений до 66 м. При этом на мостах с суммарной длиной пролетных строений до 33 м рельсовые плети прикрепляются к мостовым брусьям скреплениями КД-65, к металлическим поперечинам и железобетонным плитам БМП — скреплениями КБ-65 без защемления клеммами подошвы рельса (рис. 2.42 узел А). На мостах с суммарной длиной пролетных строений 33 м и более рельсовые плети прикрепляются к мостовым брусьям, металлическим поперечинам и железобетонным плитам БМП у неподвижных опорных частей каждого пролетного строения на четверти длины пролетного строения — клеммными скреплениями с нормативным затягиванием болтов (с защемлением подошвы рельса клеммами), а на остальном протяжении пролетных строений — как и на мостах длиной до 33 м (без защемления подошвы рельса).

Схема расположения рельсовых плетей и уравнительных рельсов в зависимости от длины моста и числа пролетов приведена на рис. 2.42.

На металлических многопролетных мостах при суммарной длине пролетных строений более 66 м и на однопролетных мостах длиной более 55 м бесстыковой путь укладывается по специальным проектам с разрешения Департамента пути «ОАО РЖД».

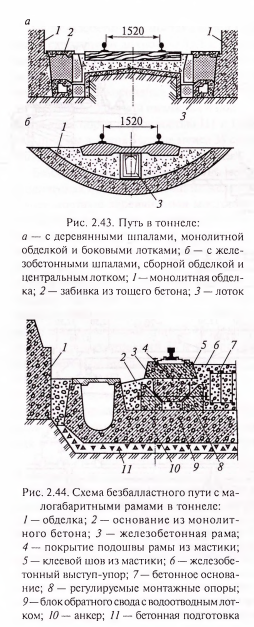

Путь в железнодорожных тоннелях может быть с балластным или с без- балластным основанием. В качестве типовой конструкции для перегонных тоннелей применяют путевую решетку с деревянными (рис. 2.43, а) или с железобетонными (рис. 2.43, б) шпалами на щебеночном балласте. Конструкция безбалластного пути с малогабаритными рамами приведена на рис. 2.44.

В двухпутных тоннелях укладывают охранные приспособлс- ния мостового типа. Контруголки (контррельсы) укладывают на протяжении длины тоннеля, концы сводят челноком, как на мостах.

Рельсовые плети в тоннелях длиной более 300 м и на подходах к ним сваривают на длину блок-участков, по концам которых устанавливаются изолирующие стыки повышенной прочности. Балласт в тоннелях и на подходах к ним применяется только из камня твердых пород. Толщина балластного слоя под шпалой должна быть, как правило, не менее 25 см; число шпал в тоннелях и на подходах к ним протяжением по 100 м — 2000 шт./км.

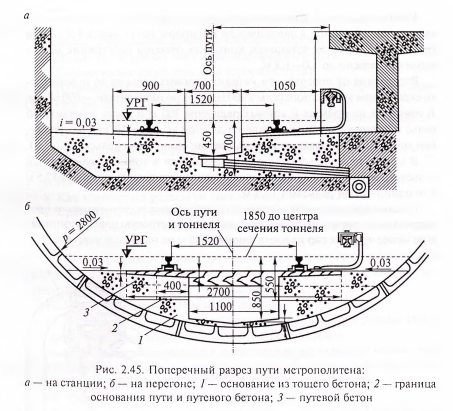

Особенностью конструкции пути метрополитенов являются безбалластные конструкции верхнего строения пути с деревянными шпалами, заглубленными в бетон (рис. 2.45), и раздельными скреплениями типа «Метро», Д4или Д2. Посередине колеи устроен лоток, открытый на всем протяжении пути. Как на перегонах, так и на станциях метрополитенов устроены реперы, с помощью которых контролируют положение поверхности катания ближней к реперам рельсовой нити.

В метрополитенах бесстыковой путь находится в более благоприятных условиях, чем на наземных линиях — при практически постоянных температурах продольные температурные силы относительно невелики; продольные перемещения концов рельсовых плетей компенсируются конструктивным зазором рельсового стыка, что позволяет стыковать плети без уравнительных пролетов. Недостатком является повышенная влажность в тоннелях, которая способствует усиленной коррозии металлических частей бесстыкового пути.

В большинстве метрополитенов рельсовые плети имеют длину до 200 м. Наибольшая длина плети установлена 325 м. Для закрепления плетей от угона устанавливают противоугоны.

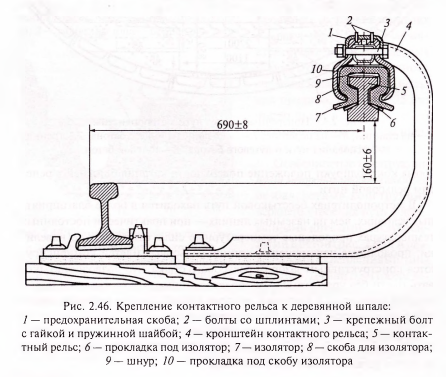

Контактный рельс в метрополитенах прикрепляется к шпалам с помощью кронштейнов в зависимости от эпюры шпал через 4,5—5,2 м (рис. 2.46). В местах установки концевых отводов расстояние между ними сокращено до 1,0—1,3 м.

Расстояние от поверхности катания ходовых рельсов до поверхности скольжения контактного рельса 160±6 мм, а по горизонтали — 690±8 мм. В тоннелях на прямых и кривых радиусом 300 м и более контактный рельс монтируют из сварных плетей длиной до 100 м. В кривых радиусом менее 300 м допускают использование одиночных рельсов (12,5 м).

В местах перехода наземного участка пути в тоннель контактный рельс на протяжении 200 м от портала укладывают рельсами длиной 37,5 м или одиночными рельсами 12,5 м.

С целью предотвращения угона контактного рельса устанавливают противоугоны из расчета не менее двух пар на 100-метровую плеть в тоннелях и не менее четырех пар на плеть длиной 37,5 м на наземных участках.