Концепция скоростного движения включает комплекс важных вопросов совершенствования конструкций подвижного состава, усиления железнодорожного пути, повышения безопасности движения поездов.

Сложилась следующая градация скоростей движения пассажирских поездов:

- до 140—160 км/ч — движение поездов на обычных железных доро1дх;

- до 200 км/ч — скоростное движение поездов, как правило, на реконструированных линиях;

- свыше 200 км/ч — высокоскоростное движение поездов на специально построенных высокоскоростных магистралях.

Высокоскоростные железные дороги — железные дороги классической системы «колесо-рельс», на которых осуществляется движение специализированного подвижного состава со скоростями более 200 км/ч с заданным уровнем безопасности и комфорта.

На IV Международном конгрессе по высокоскоростному движению (Мадрид, 2002) было показано, что высокоскоростные магистрали целесообразно сооружать в тех районах, где в транспортном коридоре протяженностью 500—800 км пассажиропоток может составить 5—6 млн человек в год.

В 2001 г. Правительство Российской Федерации утвердило Федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России», в которую был включен раздел «Развитие скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов в России».

Концепция организации скоростного движения пассажирских поездов предусматривает поэтапное наращивание скоростей на существующих линиях до 160—200 км/ч с последующим переходом на сооружение специализированных высокоскоростных магистралей. Для обеспечения движения поездов до 200 км/ч в 2001 г. была завершена комплексная реконструкция главного хода линии Санкт-Петербург—Москва (см. рис. 1.10).

Кроме этой линии, перспективными для организации скоростного движения считают направления Москва—Нижний Новгород, Москва— Красное—Минск—Брест, Москва—Брянск—Киев и др. общим протяжением около 19 тыс. км.

Первый в России скоростной поезд ЭР-200, рассчитанный на максимальную скорость 200 км/ч был введен в постоянную эксплуатацию 220 на линии Москва—Ленинград в 1984 г. В конце 1990-х гг. был изготовлен опытный моторвагонный поезд «Сокол», который в июле 2001 г. на линии Петербург—Москва достиг скорости 236 км/ч.

Реконструкция железных дорог и подготовка их к скоростному движению поездов сопряжена с преодолением многих трудностей:

- план и профиль построенных более 100 лет назад железнодорожных линий не соответствует современным требованиям;

- земляное полотно, сооруженное по устаревшим нормативам, требует ремонта и усиления, особенно основная площадка земляного полотна;

- элементы верхнего строения пути и устройство рельсовой колеи должны отвечать требованиям скоростного движения поездов;

- пересечения железнодорожного пути и автомобильных дорог должны находиться в разных уровнях;

- необходимо сооружение ограждающих и защитных сооружений в местах возможного появления на пути людей, животных и т.п.;

- территории у населенных пунктов, зон массового отдыха и туризма должны быть защищены от шума, создаваемого при движении скоростных поездов;

- подвижной состав должен быть реконструирован в соответствии с требованиями скоростного движения.

Конструкция и техническое обслуживание железнодорожного пути должны учитывать специфику взаимодействия подвижного состава и пути в условиях скоростного движения, обеспечить снижение уровня динамического воздействия подвижного состава на путь, безопасность движения, комфортабельность езды, обеспечить требования экологии в полосе отвода железных дорог.

При введении на существующих линиях скоростного пассажирского движения учитывают повышенные требования к их плану и профилю. Для железных дорог России, где пассажирское движение совмещено с грузовыми перевозками, руководящий уклон продольного профиля при грузонапряженности в грузовом движении более 15 млн т-км/км должен быть не более 15 %о; более 30 млн т-км/км — не превышать 12 %о.

Радиусы кривых в плане принимают не менее 3000 м. Наибольшие скорости движения по существующим кривым устанавливают по условию обеспечения непогашенного поперечного ускорения не более 0,7 м/с2 для пассажирских поездов и 0,3 м/с2 — для грузовых поездов, а также скорости нарастания непогашенного поперечного ускорения не более 0,4 м/с3.

Все круговые кривые сопрягают с прямыми участками переходными кривыми. Длины переходных кривых, м, должны быть не менее 1,5И при скоростях 141 — 160 км/ч и 2Н при скоростях 160—200 км/ч, где И — возвышение наружного рельса в кривой, мм.

Крутизна отвода возвышения должна быть не более 1 мм на 1,5 м при скоростях 140—160 км/ч и 1 мм на 2 м при скоростях 160—200 км/ч. Прямые вставки между начальными точками переходных кривых должны иметь длину не менее 150 м.

Норма устройства по ширине колеи для скоростных участков сохранена такой же, как и для участков со скоростями до 120 км/ч (1520 мм). Сохраняют также существующие нормы устройства стрелочных переводов по размерам ширины колеи и желобов, а также величинам ординат переводных и закрестовинных кривых.

На участках скоростного движения поездов изменены нормы расположения стрелочных переводов: на главных путях при скоростях более 140 км/ч между смежными стрелочными переводами должны быть предусмотрены прямые участки (вставки) длиной не менее 25 м, а в трудных условиях — 12,5 м (на обычных линиях соответственно 12,5 и 6,25 м).

Сохранены и допуски в содержании по ширине колеи на участках скоростного движения. Допускаемые отклонения от нормы ширины колеи составляют: 8 мм в сторону уширения, 4 мм в сторону сужения.

По нормам верх головок рельсов обеих нитей на прямых участках должен быть на одном уровне. Разрешается держать на всем протяжении одну нить, обычно рихтовочную, на 6 мм выше другой. Отклонение рельсовых нитей по уровню в разные стороны более 6 мм на расстоянии менее 20 м не допускают.

В прямых участках пуги стрелы отклонений в направлении рихтовочной нити, измеренные от 20-метровой хорды через каждые 10 м, не должны превышать 6 мм при скоростях 121 — 140 км/ч и 4 мм — при 141—200 км/ч.

В круговых кривых при измерении стрел изгиба от 20-метровой хорды разность в стрелах в точках через 10 м не должна превышать 6 мм при скоростях 121 — 140 км/ч, 4 мм — при 141—200 км/ч. В переходных кривых нарастание стрел должно быть равномерным. Отклонение от равномерного нарастания стрел при 20-метровой хорде в точках через 20 м не должно быть больше 4 мм при скоростях 121 — 140 км/ч и 3 мм — при 141—200 км/ч.

Отклонения от прямолинейного направления по поверхности катания и по боковой рабочей грани рельсовой нити в стыках (вертикаль- 222 ные и горизонтальные ступеньки) не должны превышать 1 м при скоростях более 121 км/ч.

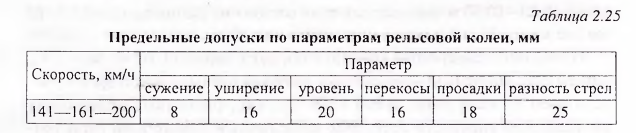

Инструкцией по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения поездов введены для скоростных участков железных дорог России предельные допуски по параметрам содержания рельсовой колеи (табл. 2.25).

Характеристики верхнего строения пути на отечественных скоростных линиях приведены в табл. 2.3 (см. п. 2.1).

Ограждения для обеспечения безопасности скоростного движения устанавливают в местах возможного появления на пути людей или животных, а также транспортных средств. Путь ограждают заборами (железобетонными, сетчатыми и т.п.) или насаждениями из древесных и кустарниковых пород.

Наибольшее распространение на перегонах получили ограждающие конструкции из проволочных сеток на металлических опорах высотой 2,0—2,5 м с антикоррозийным покрытием. Ограждающие конструкции по возможности совмещают со снегозащитными и шумозащитными сооружениями (зеленые насаждения, акустические экраны и т.п.).

Первая мире высокоскоростная магистраль была построена в Токио—Осака в 1960 г. в Японии. Сначала был уложен бесстыковой путь с рельсами массой 53,3 кг/м, позднее их заменили рельсами массой 60,0 кг/м на железобетонных шпалах, щебеночном балласте на земляном полотне. Большие затраты на техническое обслуживание пути традиционной конструкции на высокоскоростных линиях вынудили в дальнейшем перейти к использованию жестких (плитных) железобетонных подрельсовых оснований вместо балластной призмы и почти полному отказу от земляного полотна.

В начале XXI в. закончилось сооружение скоростной двухпутной магистрали общей длиной 2250 км, связавшей все острова Японии единой сетью железных дорог. Эта магистраль соединяет остров Хоккайдо с островом Хонсю самым длинным в мире тоннелем Сейкан протяжением 54 км, из которых 23 км проходят под дном пролива Цугару. Минимальный радиус кривых — 4000 м; наибольшие уклоны 12—15 %о.

Бесстыковой путь уложен рельсами массой 60,8 кг/м. Рельсовые скрепления — пластинчатые пружинные клеммы. Подрельсовое основание — железобетонные шпалы длиной 240 см, а в тоннелях, на мостах и эстакадах — железобетонные плиты.

Ширина междупутья 420 см, ширина плеча балластной призмы за концами шпал — 50 см, ширина основной площадки земляного полотна 10,60—10,80 м. Балластный слой состоит из щебня фракций 25—65 мм (не менее 30 см) и основания толщиной 20 см.

Применяют следующие конструкции пути: рельсы 1ЛС-60 (класс А), шпалы предварительно напряженные железобетонные длиной 2,8 м с расстоянием 63 см (эпюра шпал 1588 шт./км), рельсовые скрепления повышенной упругости Зоап> 300, щебеночный балластный слой толщиной 0,4 м.

Скоростные линии железных дорог Германии (до 300 км/ч для пассажирских поездов и 160 км/ч для грузовых поездов) имеют верхнее строение из рельсов 1ЛС-60 массой 60,8 кг/м и железобетонных шпал длиной 2,8 м и массой 380—400 кг (1600 шт./км).

Балластный слой — щебень фракций 25—65 см толщиной под шпалами не менее 30 см, уложенный на основание из песчано-гравийной смеси толщиной 29 см., плечо балластной призмы за концами шпал — 50 см.

Ширина основной площадки земляного полотна 14,4 м, обочин — 1,35 м. Минимальный радиус кривых 7000 м (на отдельных участках — 5700 м). Максимальные уклоны 12,55—18,0 %о.

На железных дорогах Франции применяется следующая конструкция верхнего строения пути: рельсы 860 массой 60,8 кг/м, железобетонные двухблочные шпалы с эпюрой 1722 шт./км, щебеночная балластная призма (щебеночный слой 25—50 см, песчаная подушка 20 мм); стрелочные переводы марки 1/65 длиной 208 м (линия Париж—Лион). Конструкция пути на скоростной линии Париж—Лион приведена на рис. 2.49.

На железных дорогах Италии основная конструкция пути состоит из рельсов 860 массой 60,8 кг/м, железобетонных одноблочных шпал длиной 2,6 м, промежуточного скрепления марки К, щебеночной балластной призмы (щебеночный слой толщиной 35 см уложен на подушку толщиной 20 см из размолотого известняка, смешанного с цементом).