Взаимодействие подвижного состава и элементов стрелки существенно отличается от взаимодействия подвижного состава и пути вне стрелочных переводов. Характер движения подвижного состава по рельсовому пути определен конструктивными особенностями самого железнодорожного пути (профиль и удельный вес рельсов, шпальная решетка и способ крепления к ней рельсов) и подвижного состава (профиль и геометрические размеры колес, конструкция колесных пар, расстояние между колесами в тележке и между тележками, способ крепления корпуса экипажа на тележках и т. д.).

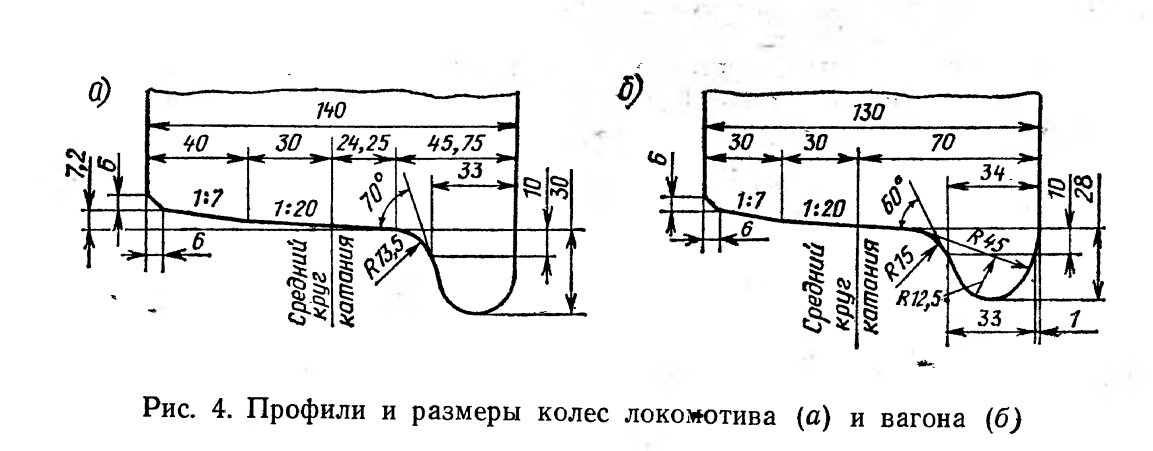

Колеса железнодорожных экипажей имеют коническую форму поверхности катания (рис. 4).

Такая форма необходима для обеспечения плавности движения и недопущения образования седлообразного износа колеса. Если бы колеса имели цилиндрическую поверхность катания, то любые неровности пути вызывали бы резкое перемещение колесной пары вбок (т. е. толчки), а образование седловин при износе таких колес приводило бы к значительному росту динамических сил и даже возникновению ударных воздействий. Коническая форма поверхности катания обеспечивает плавное и устойчивое движение экипажей благодаря возможности колеса двигаться по разному кругу катания, сглаживая при этом влияние неровностей железнодорожного пути.

Для исключения вкатывания гребней колеса на рельсы гребни сопрягаются с поверхностью катания по кривой примерно такого же радиуса, по какому сопрягаются верхняя и боковая грани головки рельса. Для облегчения перекатывания колес с остряка на рамный рельс (пошерстное движение экипажа по стрелке) профиль колес имеет переход коничности с 1/20 к 1/7. Для обеспечения свободного перекатывания колес с одного элемента стрелки и крестовины на другой служит фаска 6X6 мм у края колеса.

Площадка, которой колеса опираются на головку рельса, зависит от диаметра колеса: чем он меньше, тем меньше эта площадка, и, следовательно, тем большие напряжения возникают в рельсах. В связи с этим , диаметр колес локомотивов (1050—1220 мм) как более тяжелых подвижных единиц несколько больше диаметра вагонных колес (950—1050 мм).

Колесные пары образованы глухой насадкой колес на одну ось. Будучи закрепленными к общей раме вагона или тележки, они остаются всегда параллельными друг другу. Это затрудняет их вписывание в кривые, особенно малого радиуса. У различных подвижных единиц (локомотивов, двух-, четырех-, шести-, восьмиосных вагонов) расстояния между колесными парами в тележке (жесткая база) и расстояния между центрами крайних колес экипажа (колесная база) различны, следовательно, различны и условия вписывания экипажей в кривые.

Следующей важной особенностью, определяющей характер взаимодействия пути и подвижного состава, являются конструкция экипажа, его крепление на тележках.

Любой экипаж состоит из неподрессоренной части и надрессорного строения, т. е. подрессоренной части. Обе части при движении экипажей колеблются во всех направлениях относительно пути и по отношению друг к другу. Колебания подвижного состава расстраивают путь, нарушают плавность хода. Они вызываются многими причинами, главной из которых являются неровности пути. Неровности могут возникать вследствие неточной укладки пути, неравномерного износа рельсов, неравно- упругости рельсовых опор и т. п. Нередко причиной колебаний служат неровности на колесах экипажа.

В зависимости от конструктивных особенностей экипажа и пути могут возникать следующие виды колебаний подвижного состава: поперечная (боковая) качка, подпрыгивание, продольная качка (галопирование), подергивание, боковой относ, виляние. Неподрессоренные части совершают также колебания в вертикальной плоскости, главным образом в местах вертикальных неровностей на рельсах. Иногда возникают и горизонтальные колебания этих частей.

Воздействия подвижного состава на путь характеризуются вертикальными и горизонтальными силами. Составляющими вертикальных сил при движении экипажей по рельсовому пути являются собственный вес экипажа (статическая нагрузка) и ряд дополнительных сил. Дополнительные силы возникают от колебаний надрессорного строения и неподрессоренных масс, а также от нагрузок, возникающих из-за неровностей пути и неровностей на колесе (ползуны, выбоины и др.). В кривых участках пути действуют дополнительные вертикальные силы, связанные с возвышением наружного рельса и поперечным воздействием рамы экипажа на колесную пару. Дополнительные силы увеличиваются с ростом скорости движения. Кроме того, они зависят от конструкции подшипников колесных пар. Поскольку большая глубина неровностей на колесе допускается при подшипниках качения, по сравнению с подшипниками скольжения дополнительные силы при подшипниках качения почти в 2 раза больше.

Суммарное значение вертикальных сил, действующих на путь от подвижного состава, не является равнодействующей всех вертикальных сил из-за неодновременности и случайного характера их возникновения. Постоянна во времени только сила статического воздействия (осевая нагрузка). При определении наибольшего вероятного значения действующих сил учитывается среднее значение этих сил и 2,5 среднего квадратичного отклонения. Полученное таким образом значение на практике может оказаться превышенным всего в 0,6% случаях.

При больших скоростях дополнительные силы могут достигать значений, близких к статической нагрузке на ось (для электровоза ВЛ 10 она составляет 225 кН).

Горизонтальные силы, возникающие под движущимися поездами, могут быть поперечными и продольными. На прямых участках пути поперечные силы связаны с вилянием подвижного состава и проявляются в виде сил трения.

Боковое воздействие колеса на рельс складывается из силы нажатия гребня на головку рельса и поперечной составляющей силы трения. При движении состава со скоростью 100— 200 км/ч боковые силы в среднем равны 40—50 кН, но могут достигать 100—120 кН [15].

Горизонтальные продольные силы возникают как от воздействия колес подвижного состава, так и от температуры окружающей среды. Воздействие колес зависит от режима движения поезда (режим тяги, движение по инерции, торможение). Во 7 всех случаях эти силы не превышают’ сил трения скольжения между колесом и рельсом. Например; при рекуперативном торможении могут возникать силы от 50 до 60 кН. Смещение рельсов, вызываемое этими силами, называют угоном пути. Угон пути усугубляется температурными силами: Напряжения в рельсах при повышении температуры могут порождать значительные силы сопротивления перемещению рельсов по накладкам вдоль пути: от 5 до 300 Н на 1 см рельсовой нити.

Своеобразие конструкции стрелок изменяет* характер их взаимодействия с подвижным составом по сравнению с бесстрелочным путем. На коротком протяжении стрелочного перевода характеристики пути существенно меняются: изменяются ширина колеи, жесткость рельсовых нитей и основания под ними. В пределах стрелочного перевода имеются такие неровности, которые присущи только им и связаны со спецификой их конструкции.

При движении экипажей по стрелке силовые неравномерности и геометрические неровности порождают дополнительные динамические силы, которые могут иметь ударный характер. Эти силы ведут к более быстрому износу металлических частей перевода по сравнению с бесстрелочным путем и накоплению в них остаточных деформаций.

Геометрические неровности на стрелочном переводе имеются в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

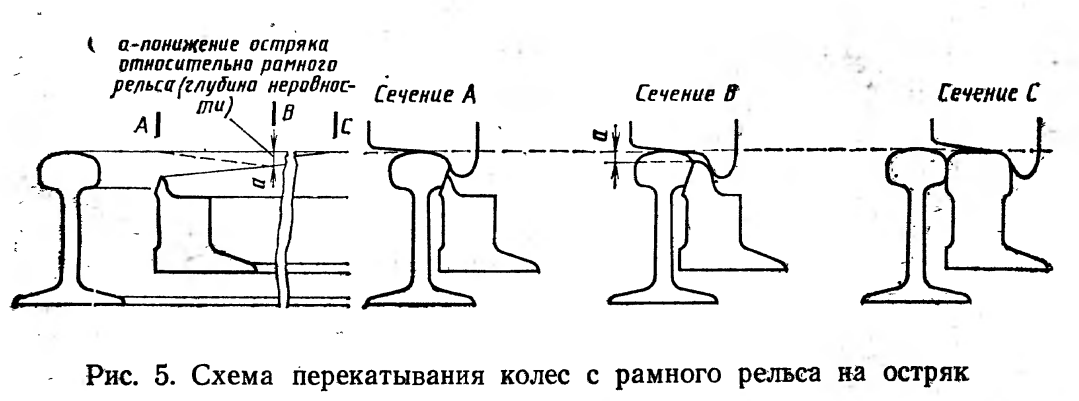

Острие остряка понижено относительно рамного рельса. Поэтому при перекатывании с рамного рельса на остряк колесо, отжимаясь остряком от рамного рельса, катится по рельсу меньшим кругом катания и понижается (рис. 5).

Затем колесо полностью переходит на остряк в зоне его выравнивания с рамным рельсом и снова поднимается.

Эта неровность следования колеса, по глубине достигающая 2 мм, возникает при любом направлении движения экипажа по стрелочному переводу.

Вертикальные неровности при перекатывании колес возникают также из-за интенсивного изменения ширины колеи в пределах стрелки (при этом колеса катятся по разному кругу катания), а также из-за неравномерности износа остряков и рамных рельсов. Глубина этих неровностей колеблется в пределах 1,5—3,5 мм.

Вертикальная неровность при перекатывании колес по крестовине вызывает большие динамические силы, быстро изнашивающие сердечник и усовики крестовины.

Горизонтальные неровности возникают вследствие изменения ширины колеи вдоль стрелочного перевода, которое необходимо по условиям вписывания подвижного состава. При ширине колеи основного пути 1524 мм ширина колеи у острия остряков и в переводной кривой по боковому пути 1536 мм. Поскольку основные типы стрелочных переводов перепроектированы под ширину колеи 1520 мм, ширина колеи у острия остряков 1524 мм для стрелочных переводов типов Р65, Р75 и 1528 мм — для типа Р50 (в зависимости от марки крестовины в переводной кривой ширина колеи колеблется от 1520 до 1524 мм). Необходимость уширения колеи у острия остряков вызвана тем, что при движении на боковой путь направление движения у остряка изменяется под стрелочным углом. Чем больше стрелочный угол, тем должно быть большее уширение колеи в вершине этого угла, чтобы подвижной состав мог легко проследовать это сечение перевода. Кроме того, на стрелке рамные рельсы должны расходиться друг от друга. Поскольку они уложены от переднего стыка стрелочного перевода, то у острия остряков ширина колеи больше, чем в переднем стыке.

При движении экипажа на боковой путь колеса ударяют в остряк с некоторой силой, зависящей от угла, под которым колесо набегает на остряк (угла удара), скорости движения, нагрузки на колесо и массы остряка. Эта сила возрастает по квадратичной зависимости с увеличением скорости и угла удара. Кроме значительного износа и расстройства стрелки, эти силы могут вызвать всползание колес на остряк с последующим сходом с пути. Для обеспечения безопасного движения на боковой путь используют стрелочные переводы пологих марок и увеличивают радиус кривизны остряка. Скорость движения по боковому пути на обычных стрелочных переводах снижена и для переводов типа Р65 с маркой крестовины 1/11 не превышает 50 км/ч. Реальная скорость на боковой путь не превышает 40 км/ч. Поскольку у криволинейных остряков угол удара колеса в остряк тем больше, чем больше зазор между гребнем колеса и рамным рельсом в момент накатывания колеса на остряк, то переход на колею 1520 мм несколько улучшил условия перекатывания колеса на остряк, уменьшив виляние состава в поперечном направлении и тем самым уменьшив вероятность накатывания гребня колеса на остряк при больших зазорах между гребнем колеса и рамным рельсом.

В пределах стрелочного перевода есть особо жесткие узлы. К ним относятся корень остряка и крестовина. При переходе подвижного состава на узлы с резко отличающейся жесткостью возникают значительные дополнительные силы.

2—433 9

Оценка вертикальных и горизонтальных сил, действующих от подвижного состава на путь в пределах стрелочного перевода, необходима для: проверки прочности отдельных частей и узлов стрелочного перевода; определения упругих прогибов и боковых отжатий рельсовых нитей; определения условий безопасности прохода экипажа без всползания колес на рельсы и распора рельсов; определения допустимых скоростей, движения по стрелочному переводу.

Нет общепризнанного метода расчета сил, возникающих в пределах стрелочного перевода, а расчет этих сил по методике, существующей для пути вне переводов, не может быть использован полностью ввиду отмеченных особенностей конструкции стрелочных переводов. Однако экспериментальные исследования во ВНИИЖТе, ДИИТе и ЛИИЖТе позволили получить представление о величине вертикальных и горизонтальных сил, возникающих при проходе состава по стрелочному переводу. На основе этих исследований разработаны направления по повышению износостойкости элементов стрелки (в частности, крестовины), предложены принципиально новые конструкции крестовин с подвижным сердечником, существенно увеличивающие срок службы крестовин, обоснована возможность эксплуатации стрелочных переводов на железобетонном основании (брусья, плиты), разработаны эффективные меры защиты от угона пути в пределах стрелочных переводов и многое другое.

В частности, в ДИИТе установлено, что вертикальные динамические силы воздействия подвижного состава на остряки и рамные рельсы могут превышать статическое давление экипажа в 1,1—2,3 раза. Конкретные значения коэффициента превышения зависят от типа экипажа и скорости его движения и приведены в [15].

В ЛИИЖТе определено влияние углов удара и скорости движения

экипажа на горизонтальные силы. Эти силы колеблются от 50 до 260 кН. Для наиболее вероятных условий движения на боковой путь они равны 120—130 кН.

При наличии вертикальной нагрузки боковая жесткость в различных сечениях перевода меняется от 10 до 80 кН/мм. Этим пределам изменения боковой жесткости соответствует изменение сил бокового давления от 50 до 200 кН. Вертикальные и горизонтальные силы воздействия подвижного состава вызывают деформации частей стрелочных переводов и напряжения в них.

В пределах стрелки наибольшие напряжения возникают в остряке, ведущем на боковой путь. Напряжение в наружной кромке подошвы остряка больше, чем во внутренней. Наибольшие напряжения наблюдаются в зоне остряка, близкой к сечению, где ширина головки остряка 30 мм.

Вертикальные и горизонтальные силы воздействия подвижного состава вызывают упругие смещения элементов стрелки: вертикальные прогибы рамных рельсов и остряков и их отжатие. Эти смещения зависят от типа стрелочного перевода (жесткости рельсов), конструкции скреплений и упорных башмаков в зоне стрелки, скорости движения и от ряда других причин. Вертикальные и боковые прогибы (отжатия) рамных рельсов, как правило, составляют 3—7 мм. Во ВНИИЖТе при испытаниях зафиксированы отжатия рамного рельса, равные 9 мм (стрелочный перевод типа Р65 с маркой крестовины 1/11, скорость пошерстного движения с бокового пути 60 км/ч).