Основные сведения

Железнодорожные пути и сооружения должны быть защищены от воздействий снежных, песчаных и земляных заносов и других природных и техногенных воздействий.

На перевозочную работу железных дорог отрицательное воздействие оказывают многие природные явления, среди которых наиболее значительными являются снегопады, метели, снежные лавины, гололедообразование и т.п.

Бесперебойная работа железнодорожного транспорта в зимних условиях в решающей мере зависит от надежной защиты пути от снега, а также своевременно организованной очистки его от снега во время метелей.

Снежные заносы происходят вследствие снегопадов и метелей.

Снегопад — это свободное выпадение снежинок из атмосферы в безветренную погоду или при слабых ветрах до 5—6 м/с, когда нет переноса снежных частиц, выпавших на поверхность снежного покров. Снегопад дает равномерный прирост снежного покрова с плотностью снега 0,06—0,13 г/см3.

По происхождению перемещаемых ветром снежинок различают низовую, верховую и общую метели.

Низовая метель — перемещение ветром по поверхности земли ранее выпавших частиц снега при отсутствии снегопада. Она не дает прироста снежного покрова, а лишь перераспределяет снежную массу. Слабые низовые метели со скоростями ветра до 10 м/с называют поземками. Переносимые при поземках снежные частицы поднимаются на высоту до 30 см и создают впечатление низко стелющегося дыма. При сильных низовых метелях частицы снега поднимаются на высоту до 5 м. В местах наноса плотность снега увеличивается в 2—3 раза против плотности его при снегопадах.

Верховая метель — снос атмосферных снежинок слабым ветром до 5—6 м/с во время снегопада. Она в чистом виде наблюдается только при выпадении снега над лесом и незамершим водоемом.

Общая метель представляет собой совокупность выпадения снега из атмосферы и частично переноса его ветром с поверхности снежного покрова.

В зависимости от скорости ветра различают метели: слабые — при скоростях ветра менее 10 м/с; средние — от 10 до 20 м/с; сильные — от 20 до 30 м/с; очень сильные — свыше 30 м/с.

По степени насыщенности ветрового потока снегом метели делят на насыщенные и ненасыщенные.

Горизонтальное перемещение снежных частиц в период метелей имеет свои особенности: перенос снега возникает при средних значениях скорости ветра 5—6 м/с; масса метелевого снега переносится в 2-метровом приземном слое атмосферы, в том числе около 90 % — в самом нижнем слое потока высотой 10—15 см; интенсивность метели, т.е. количество снега, переносимого ветром в приземном слое за единицу времени через единицу длины фронта переноса, пропорциональна значению скорости ветра в третьей степени; процессы подъема, переноса и выпадения снега из снеговетрового потока соответствуют изменению скорости и направления ветра.

Взаимодействие снеговетрового потока с основными элементами поперечного профиля земляного полотна имеет особенности.

В выемке при отсутствии в полосе отвода устройств снегозащиты изменение режима снеговетрового потока начинается у бровки первого по направлению ветра откоса. За бровкой откоса происходит снижение скорости ветра и отложение снега в виде вала. По мере роста этот вал постепенно надвигается на путь и при большом притоке метелевого снега может целиком заполнить выемку.

В глубоких выемках путь чаще всего не заносится. Объясняется это способностью откосов таких выемок аккумулировать значительное количество снега и возникновением вихревого движения воздуха, заставляющего снеговетровой поток проноситься через выемку.

Насыпи, превышающие по высоте толщину снежного покрова с учетом снега, сброшенного с пути снегоочистителями, также являются незаносимыми. На двухпутных и многопутных насыпях высотой более 12 м возможны лишь небольшие отложения снега с подветренной стороны из-за отклонения ветра вверх и затишья за насыпями.

Сильно заносятся снегом нулевые места. На тех отрезках нулевых мест, где уровень головки рельса ниже толщины снежного покрова, путь покрывается слоем снега даже при отсутствии метелей. При очистке его снегоочистителями на нулевых местах нередко образуются снежные выемки-траншеи, способствующие увеличению снегозаносимости.

Станционные территории всегда заносимы, даже если они расположены на насыпях, т.к. на станциях снеговетровой поток встречает различные преграды (здания, вагоны и др.), кроме того, во многих случаях имеется разность в высоте путей. Все это вызывает снижение скорости ветра и завихрения.

Сеть железных дорог России в зависимости от срока наступления зимнего периода делится на две группы: первая группа — железные дороги Урала, Сибири, Дальнего Востока и северные участки Октябрьской и Северной железных дорог; вторая группа — остальные железные дороги сети.

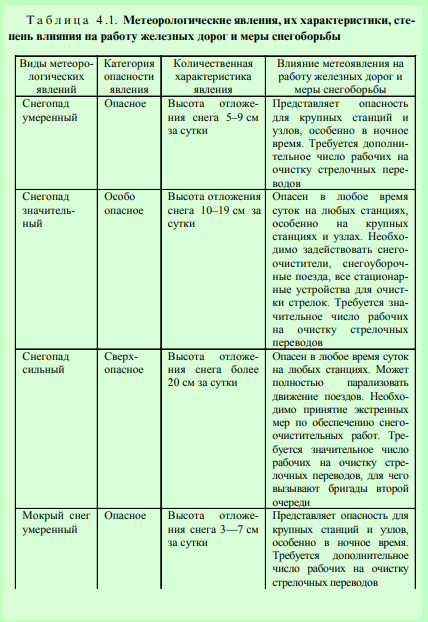

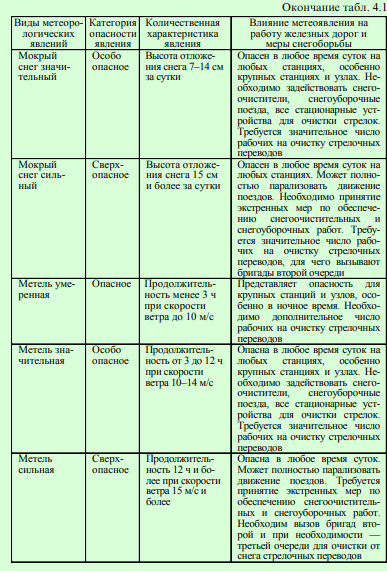

В зависимости от интенсивности отложения снега при снегопадах с вероятностью не реже одного раза за два года различают следующие территории:

- с умеренной интенсивностью снегопадов — до 10 см снего- отложения за случай в течение зимы;

- со значительной интенсивностью — от 10 до 19 см снегоот- ложения за случай в течение зимы;

- с сильной интенсивностью — от 20 до 25 см снегоотложе- ния за случай в течение зимы;

- с очень сильной интенсивностью — более 25 см снегоотло- жения за случай в течение зимы.

В зависимости от скорости ветра при метелях с вероятностью не реже одного раза за два года различают следующие территории:

- с умеренной интенсивностью метелей, где наблюдаются случаи метелей со скоростью ветра до 10 м/с в течение зимы;

- со значительной интенсивностью, где наблюдаются случаи метелей со скоростью ветра от 10 до 19 м/с в течение зимы;

- с сильной интенсивностью, где наблюдаются случаи метелей со скоростью ветра от 20 до 30 м/с в течение зимы;

- с очень сильной интенсивностью, где наблюдаются случаи метелей со скоростью ветра более 30 м/с в течение зимы.

Каждый участок железнодорожного пути характеризуют двумя признаками: подверженностью заносам и степенью заносимости. Подверженность того или иного участка пути заносам находится в зависимости от поперечного профиля земляного полотна и по этому признаку путь делят на две группы — заносимый и незаносимый.

Снегозаносимые участки пути в зависимости от опасности заноса их метелевым снегом делят на три категории:

I — выемки глубиной от 0,4 до 8,5 м, выемки более 8,5 м в зависимости от местных условий; станционные территории; нулевые места, расположенные на косогорах; участки на насыпях с путями, расположенными на разных уровнях;

II — мелкие выемки до 0,4 м и некосогорные нулевые места;

III — мелкие насыпи высотой до 0,65 м на ровных местах и до 1 м на косогорах и сильнозаносимых участках пути.

Степень заносимости зависит от плана и поперечного профиля пути, скорости и направления ветра, рельефа местности, интенсивности и количества выпадающего снега, продолжительности зимы и количества метелевых дней в году. Степень заносимости определяется количеством снега, приносимого к пути на 1 м его протяжения в наиболее неблагоприятную зиму (за 10-летний период, если рассматриваются искусственные защиты, и за 15-летний период, если рассматриваются защитные лесонасаждения). Места, где это количество снега превышает 600 м3/м относятся к особо сильнозаносимым; если оно составляет 301—600 м3/м — сильнозаносимым; если 101—300 м /м — к среднезаносимым 100 м3/м и менее — к слаб озаносимым.

Степенью заносимости руководствуются при выборе средств и мощности защит пути и определении их конструктивных параметров.

Виды и характеристики метеорологических явлений и основные меры борьбы с ними приведены в табл. 4.1.

В предзимний период ведут подготовку кадров, машин, механизмов и инструмента к работе в зимних условиях.

Подготовка кадров охватывает укомплектование и обучение бригад, обслуживающих снегоочистители и снегоуборочные машины, обучение монтеров пути и руководителей передовым методам защиты пути от снега и уборки снега, ознакомление с местными особенностями заносимых участков.

Зимой часто возникает необходимость временного увеличения числа рабочих для снегоборьбы. Из привлекаемых для борьбы со снежными заносами работников формируют специальные бригады, которые разбиваются на три очереди. Бригады первой очереди формируют из работников околотков, дистанционных мастерских, контор и путевых машинных станций. Эти бригады вызывают на место сбора в любое время суток с наступлением метели или снегопада. Бригады второй очереди комплектуют из рабочих и служащих всех служб узла и отделения дороги и прочих железнодорожных организаций. На работы по расчистке снега на стрелках и станционных путях такие бригады вызываются через 3—4 ч после начала метели. Бригады третьей очереди состоят из работников территориальных организаций. Их вызов устанавливается оперативным планом снегоборьбы.

На каждой дистанции пути составляют оперативный план организации снегоборьбы, который включает основные данные о дистанции, связанные с ведением снегоборьбы как на перегонах, так и на станциях, а именно:

- продольный профиль и план главного пути. На профиль пути наносят все места препятствий для работы снегоочистителя, раздельные пункты. На плане пути указывают: схему защиты пути от снега, средства защиты и их протяженности, особо заносимые места на перегонах и направление преимущественных ветров на них, пункты явки временной рабочей силы и получения инструктажа, места обогрева рабочих и снабжения их продуктами;

- ведомость потребности и наличия на околотках кольев и переносных щитов, деревянных и металлических лопат, кирок, ломов и прочего инвентаря и инструмента;

- ведомость запаса продуктов питания, спецодежды и обуви.схемы всех станций с указанием особо заносимых стрелочных горловин и улиц, путей, подлежащих очистке снегоуборочными машинами; очередности очистки парков, путей и стрелочных улиц; расстановки механизмов по уборке и очистке путей от снега и порядка их работы; мест выгрузки снега; потребности в рабочей силе и порядка вызова бригад; ответственных руководителей за организацию работ механизмов, бригад. К схеме прилагают необходимые подсчеты очищаемыхплощадей, графики работы снеговых поездов. На схему наносят господствующее направление ветров, порядок ограждения станции лесопосадками, щитами и постоянными заборами;

- перечень пунктов стоянок снегоочистителей, зон их действия, точек связи — путевой, линейной, диспетчерской и дорожно-распорядительной; границы районов обеспечения временной рабочей силой; границы рабочих отделений и околотков;

На крупных станциях и узлах оперативный план организации снегоборьбы составляет начальник дистанции пути совместно с начальником станции. Этот план согласовывается с начальником отдела пути отделения дороги и утверждается начальником отделения дороги.

Гидрометеорологическое обслуживание осуществляют геофизическая станция Департамента пути и сооружений МПС (ЦПмет), геофизические станции управлений железных дорог (ПГМ) и их филиалы.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях (снегопад, метель, гололед, резкие колебания температуры и др.) передаются из геофизической станции ЦПмет в адрес дорожных геофизических станций, а при необходимости направляются и в адреса начальников дороги служб дорог.

Дорожные геофизические станции, получив предупреждение ЦПмет, анализируют его с учетом местных особенностей дороги и направляют по соответствующим адресам руководству и линейным работникам дорог для принятия необходимых мер. В предупреждениях сообщаются данные об ожидаемом времени и месте возникновения опасного явления, его интенсивности и продолжительности.