Для защиты пути от снежных заносов применяют различные средства, классифицируемые по воздействию их на снеговетровой поток, по характеру их связи с поверхностью земли и по устройству.

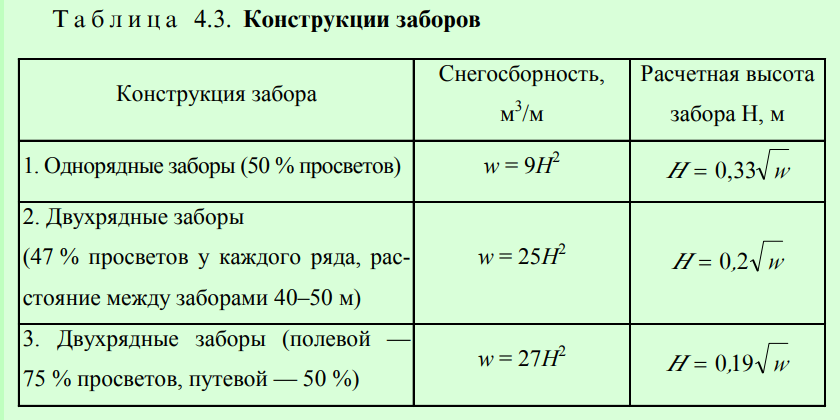

По воздействию на снеговетровой поток средства защиты разделяют на две основные группы: снегозадерживающие и снеговыдувающие. К первой группе относятся защитные лесонасаждения, постоянные заборы и щиты; ко второй группе — наклонные надоткосные щиты, имеющие в нижней части большой просвет.

Снеговыдувающие средства защиты удовлетворительно работают только при лобовом ветре и достаточно высокой его скорости. В условиях переменного снеговетрового режима, характеризующегося изменением скорости и направления ветра, они работают плохо и потому широкого практического применения не получили.

По характеру расположения на поверхности земли снегозащитные средства делятся на стационарные и маневренные.

Стационарные средства представляют собой защитные лесные насаждения вдоль железнодорожного пути и постоянные снеговые заборы. Они имеют постоянное ориентирование относительно пути и не всегда наилучшим образом взаимодействуют с ветровым потоком, направление которого часто меняется.

К маневренным средствам защиты относятся переносные решетчатые щиты, снегозадерживающие стенки и траншеи, устраиваемые на снежном покрове. Эти средства защиты дают возможность маневрировать их пространственным расположением в зависимости от изменений условий снегозаносимости пути на протяжении зимы.

Средства и способы защиты пути от снежных заносов выбираются по табл. 4.1 с учетом местных условий (количества приносимого снега за зиму).

Естественные леса и специальные лесонасаждения, протяжение которых из года в год увеличивается, имеют наибольший удельный вес из всех средств снегозащиты.

Лесные насаждения на полосах земельного отвода железных дорог в зависимости от основного защитного их назначения разделяют на следующие виды: снегозадерживающие, ветроослабляющие, оградительные, пескозащитные, почвоукрепительные, про- тивоабразионные, водоемозащитные и озеленительные.

Естественный лес является самым надежным видом защиты пути от снежных заносов. В лесной местности на путь попадает снег только при снегопадах и общих метелях. Интенсивность накопления такого снега невелика. Из-за большого защитного значения леса для железных дорог вырубка прилегающей к полосе отвода части лесов шириной до 500 м запрещена.

В качестве защитных лесонасаждений применяют насаждения главным образом из лиственных пород, реже из елей. В зависимости от характера заносимости и почвенных условий типы лиственных многорядных насаждений весьма разнообразны.

Принцип работы защитных насаждений состоит в следующем. Встречая на своем пути сопротивление деревьев и кустарников, ветер теряет скорость и способность переносить снег. Частицы снега выпадают из воздушного потока и образуют в посадках снежные отложения. При правильном выращивании и подборе пород лесозащитные насаждения вступают в самостоятельную работу очень быстро. В двух-трехлетнем возрасте насаждения уже задерживают до 40—60 % метелевого снега, а в четырех-пятилетнем возрасте вступают в самостоятельную работу.

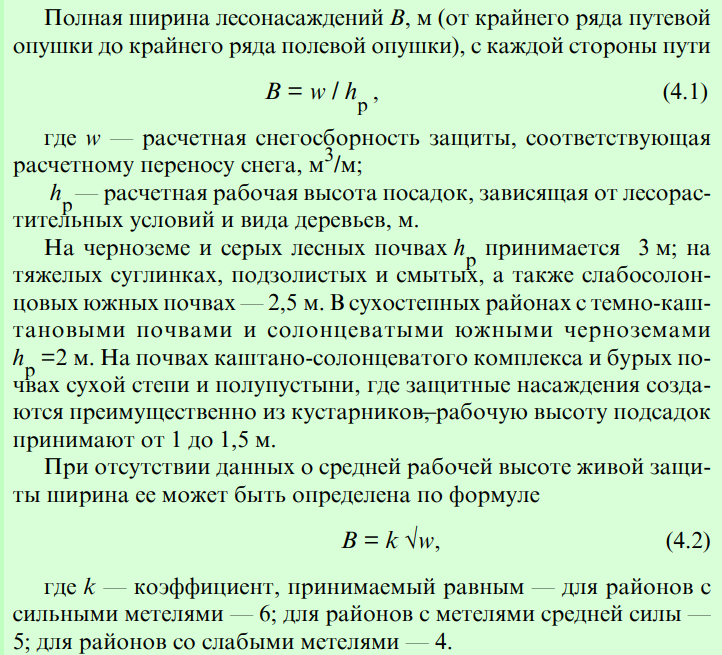

Защитные лесонасаждения представляют собой систему полос различной ширины с разрывами между ними. Число полос, их ширина, величина разрывов между полосами, расстояние между отдельными деревьями в ряду каждой полосы зависят от зоны прохождения железной дороги, степени снегозаносимости участка, породы деревьев.

Снегозащитные лесополосы располагают параллельно дороге на расстоянии не ближе 20 м от оси пути, при этом между бровкой выемки в месте ее наибольшей глубины и опушкой полосы должно быть не менее 5 м.

Наиболее надежной защитой пути от снега является полосная живая защита — лесонасаждения. Однако по климатическим и почвенным условиям не везде представляется возможным осуществить лесопосадки. В этих местах, а также до вступления в строй лесозащитных насаждений, применяются постоянные заборы и переносные щиты.

Основные параметры средств защиты (ширина полосной защиты, ее рабочая высота, снегосборность, расчетная высота забора) определяются расчетом.

Типовые схемы снегозадерживающих лесозащитных насаждений приведены на рис. 4.1.

Строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм) устанавливают, что снегозадерживающие лесонасаждения должны обеспечивать задержание расчетного годового объема снегопереноса с вероятностью превышения: на орошаемых или осушенных землях, пашне, земельных участках, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, — 1:10 (10 %), а на остальных землях — 1:15 (7 %).

Все виды создаваемых придорожных насаждений должны отвечать следующим основным требованиям:

- использование наиболее ценных в защитном и хозяйственном отношении, биологически устойчивых и долговечных древесных и кустарниковых пород;

- вступление в эксплуатацию в установленные действующими нормативами сроки;

- воспрепятствование выходу из снегозадерживающих, ветроослабляющих и оградительных насаждений крупных диких животных и безнадзорного скота на железнодорожный путь;

- схемы смешения и размещения деревьев и кустарников должны способствовать полной механизации лесокультурных и лесохозяйственных работ на всех этапах выращивания и содержания насаждений;

- более высокая защитная, природоохранная и экономическая эффективность по сравнению с другими видами защит.

Постоянные решетчатые снегозащитные заборы в зависимости от их высоты и площади просветов подразделяются на четыре конструктивных типа. В свою очередь, тип по конструкции обшивки делится на три варианта: с горизонтальной, вертикальной или комбинированной обшивкой.

У комбинированных заборов нижнюю часть обшивают вертикально отходами с лесозаводов или заполняют осенью переносными щитами. По мере заработки заборов эти щиты на сильнозаносимых участках во вторую половину зимы снимают и переставляют в сторону поля. Верхнюю часть забора обшивают досками горизонтально. При такой конструкции заборов значительно сокращается потребность стандартного пиломатериала. Кроме того, вертикальная обшивка в нижней части забора по сравнению с горизонтальной подвергается меньшим разрушениям при осадке снежных валов.

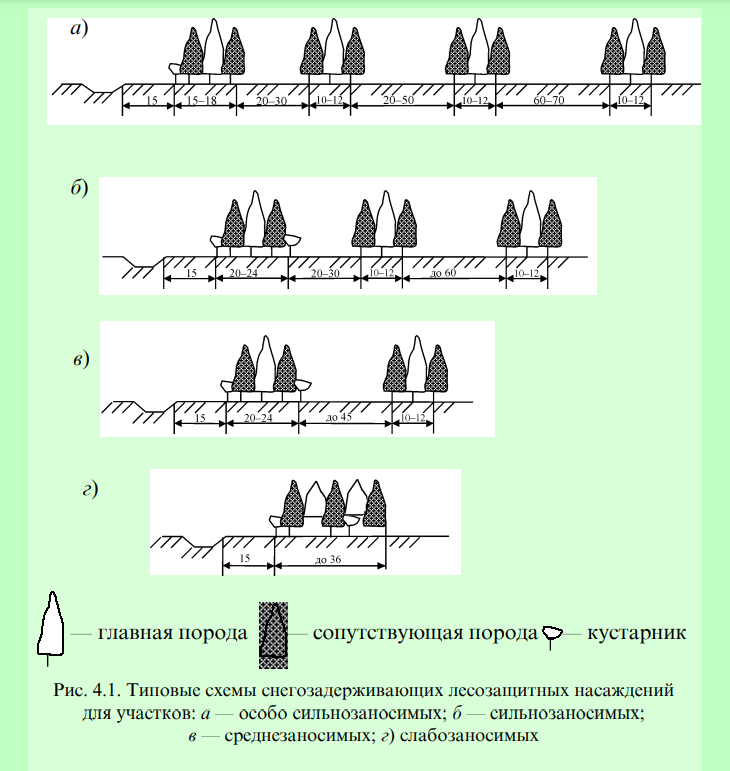

Тип снегосдерживающих заборов выбирают в зависимости от их снегосборности. Характеристики заборов приведены в табл. 4.2.

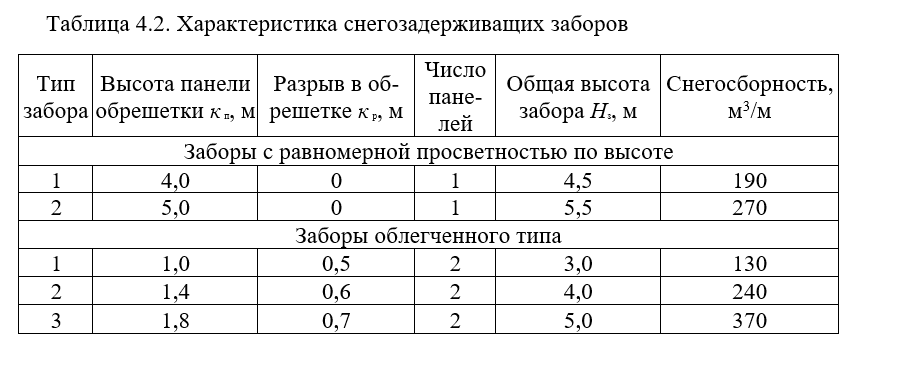

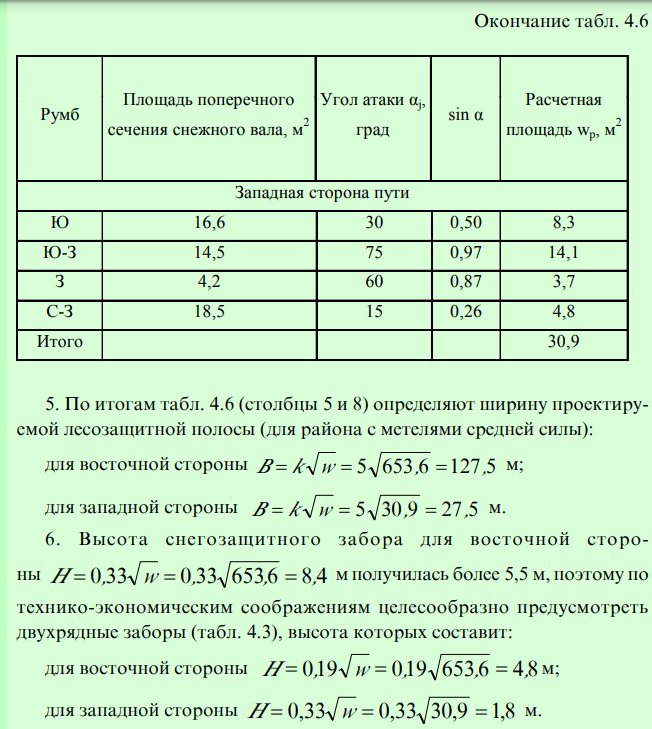

По технико-экономическим причинам высоту снегозащитного забора не рекомендуется принимать более 5,5 м. В тех случаях, когда необходима высота забора более 5,5 м, предусматривают устройство двухрядных заборов с соответствующей поверхностью (табл. 4.3).

Строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм) устанавливают, что защита с помощью постоянных заборов должна обеспечивать задержание расчетного годового объема с вероятностью превышения: на линиях скоростных и особогрузонапряженных, I, II и III категорий — 1:15 (7 %), в сильнозаносимых местностях малонаселенных районов — 1:20 (5 %), на линиях IV категории — 1:10 (10 %).

Расчет основных параметров средств защиты пути от снега на перегоне. Для предотвращения снежных отложений на пути (при метелях) необходимо, чтобы проектируемая снегозащита полностью задерживала весь расход снеговетрового потока. Тогда количество снега q, которое должно быть задержано 1см2 защиты в течение одной метели, составит

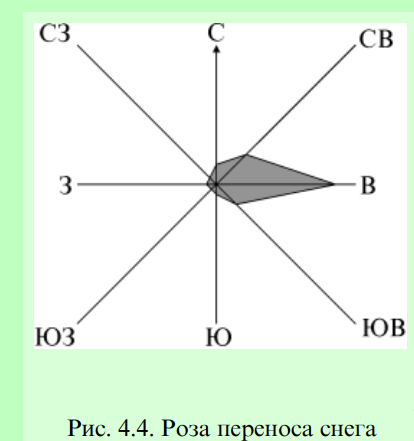

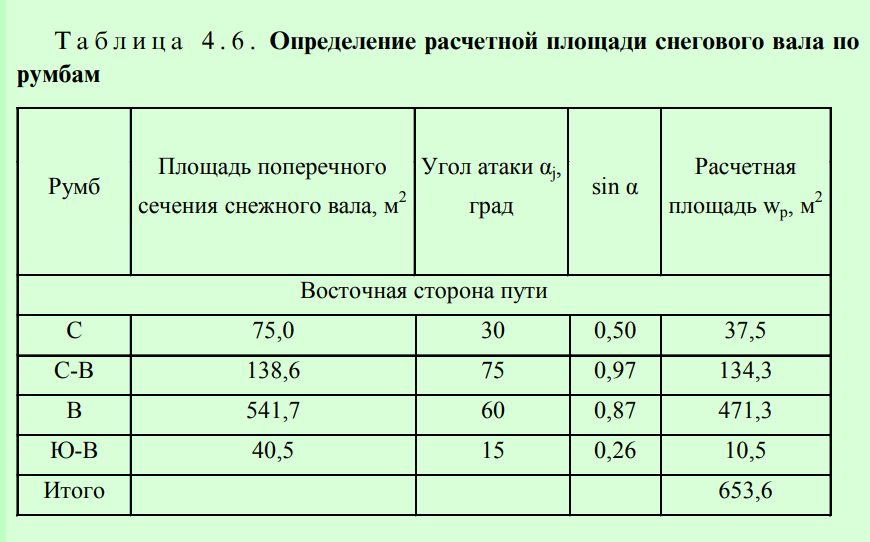

Расчеты проводятся в следующей последовательности: определяется расчетная площадь поперечного сечения снежного вала, строится роза переносов снега и устанавливаются основные параметры снегозащиты: высота снегозащитного забора и ширина полосной живой защиты для участка линии Д-Ж.

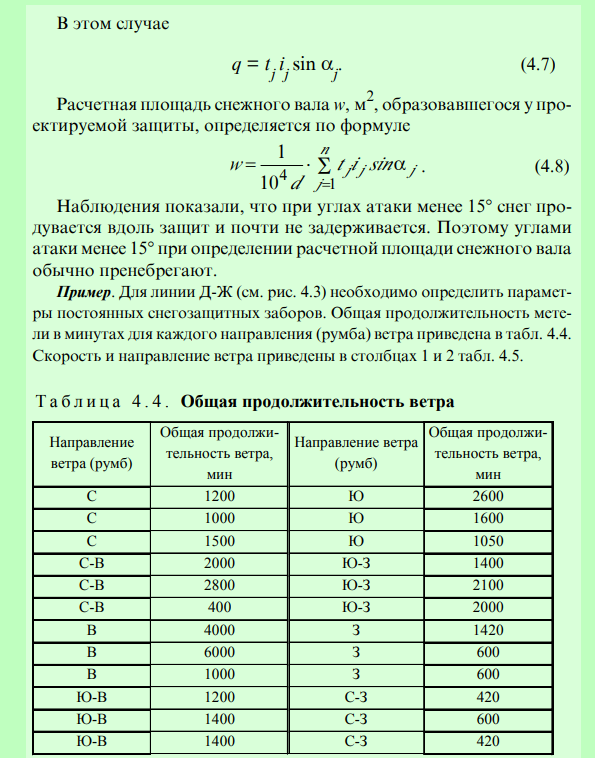

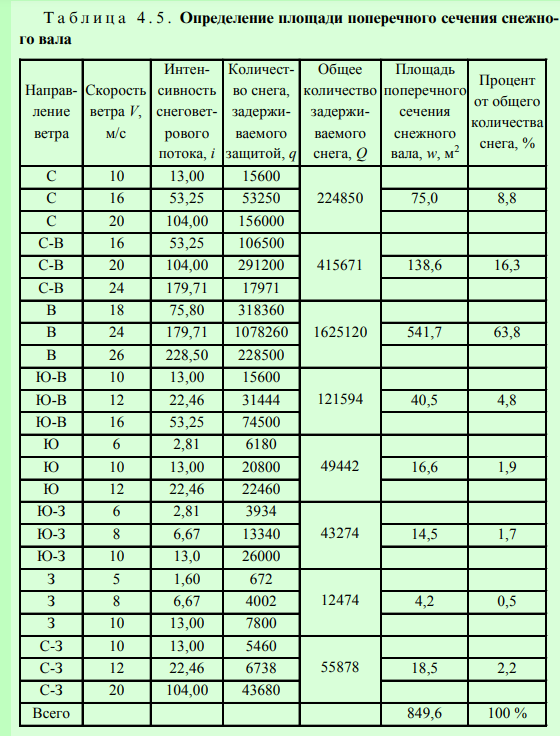

- Расчет площади поперечного сечения снежного вала ж выполняют в форме табл. 4.5. (значения продолжительности ветра по румбам см. в табл. 4.4).

- По данным столбца 7 табл. 4.5 строят розу переносов снега (рис. 4.4).

- По заданному углу между направлениями участка Д-Ж и Север-Юг, равному 30°, определяют углы атаки для каждого румба (рис. 4.3).

- По установленным углам атаки в табл. 4.6 рассчитывают площади снежного вала для каждой стороны пути. При этом в столбце 1 проставляются румбы, для которых в столбец 2 переносят из табл. 4.5 (столбец 6) значения площади поперечного сечения снежного вала. В столбцы 3 и 6 заносят углы атаки с рис. 4.3, а в столбцах 5 и 8 определяют расчетные площади снежного вала соответственно для восточной и западной сторон пути.

Расстояние между заборами устанавливается равным 22—24-кратной высоте забора.

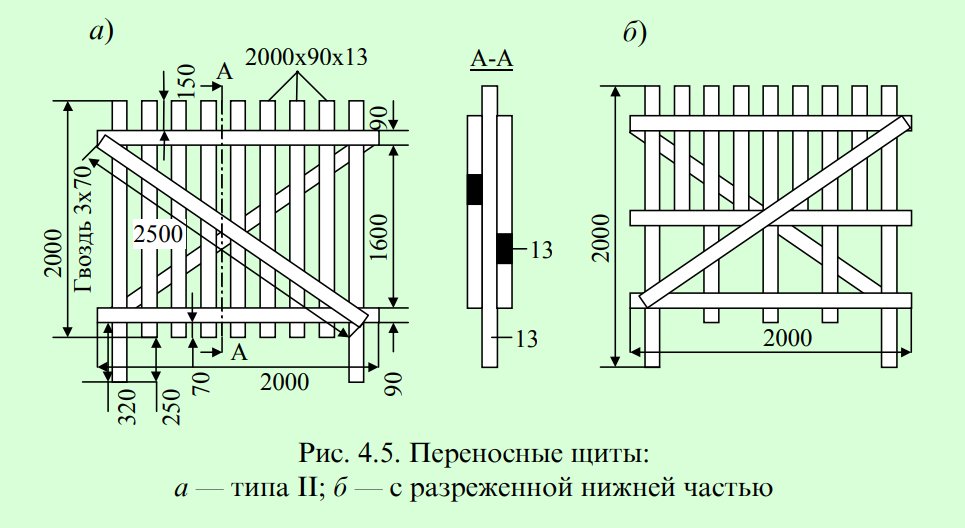

Деревянными решетчатыми переносными щитами ограждается около 20 % протяжения заносимых участков пути на перегонах и станциях. Различают три типа конструкции щитов.

Щиты типа I размером 2х1,5 м с площадью просветов около 50 % общей площади применяют главным образом на дорогах южной полосы европейской части страны, где бывают метели с влажным снегом; типа II размером 2х2 м с площадью просветов около 40 % — в северных и центральных районах; типа III размером 2х1,5 м с площадью просветов 37 % предназначены в основном для дорог Сибири, где для задержания сухого и очень подвижного снега при больших скоростях ветра требуется более густая обрешетка.

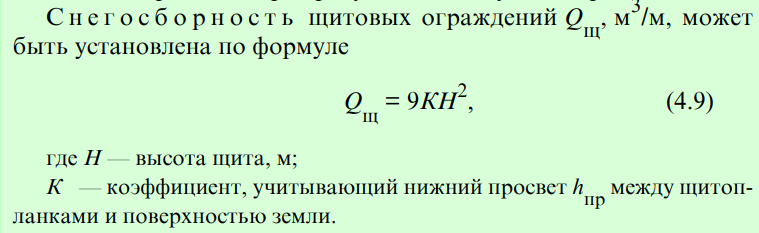

Наибольшее распространение на дорогах сети получили щиты типа II (рис. 4.5, а). При заработке 2/3 высоты этот щит имеет снегосборность в среднем 20 м3 снега на 1 м. Наилучшие результаты по задержанию снега дают щиты из щитопланки шириной 120—130 мм. Щиты типов I и II, имеющие высоту 1,5 м, задерживают за зиму до 15—17 м снега на 1 м.

Получили распространение щиты с разреженной нижней частью (рис. 4.5, б).

Увеличение просветности в таких щитах обеспечивается укорочением (через одну) вертикальных планок наполовину. В этих щитах создается продувание не за счет просвета между щитопланка- ми и поверхностью земли, а за счет большей разреженности в нижней части щита.

Однорядную щитовую линию выставляют на расстоянии 50 м от бровки откоса выемки или земляного полотна в нулевых местах. При наличии кавальера, расположенного от бровки откоса на расстоянии более 30 м, щиты выставляют на кавальере, а при меньшем расстоянии — на 20—30 м от кавальера в сторону поля. Если имеется нагорная канава, линия защиты должна размещаться с таким расчетом, чтобы снежный вал не отлагался над ней.

При двухрядной щитовой линии полевой ряд размещают параллельно путевому на расстоянии 60—70 м. Щитовая линия должна перекрывать все протяжение выемок и нулевых мест и заканчиваться за их границами на расстоянии не ближе 10 м при насыпи высотой 2 м и не ближе 20 м, если высота насыпи менее 2 м. При косом направлении господствующих метелевых ветров щитовые линии в конце ограждаемого участка должны иметь угол поворота к пути, равный 45°, и отводы в сторону поля.

Колья для щитов (длиной примерно 3 м) на заносимых местах I и II категорий устанавливают в грунт до наступления за — морозков в заранее заготовленные ручным или механическим буром отверстия глубиной 40—60 см.

Щиты на заносимых местах III категории устанавливают без кольев непосредственно в снег по мере надобности.

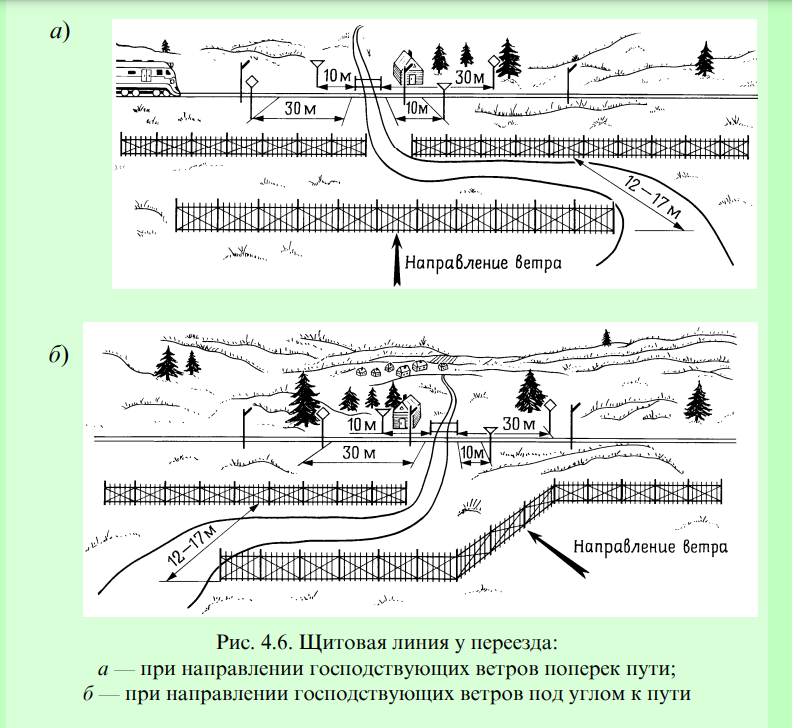

Заносимые переезды ограждают с отводом дороги в сторону и с перекрытием переезда установкой второго ряда щитов на расстоянии 12—17 м от основной линии щитового ограждения, как показано на рис. 4.6.

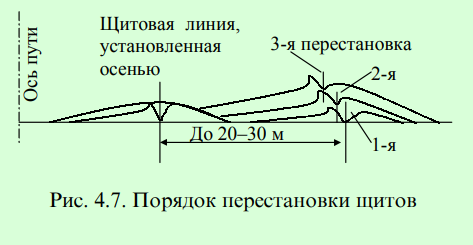

Решетчатые щиты типа II высотой 2 м с просветом у поверхности земли 25 см могут собрать снега примерно 35 м3 на 1 м; образующийся при этом вал за щитом и отложение снега перед щитом и по низу щитовой линии могут приостановить дальнейшую работу щитов, и снеговетровой поток будет переносить снег над ними. В этом случае требуется перестановка щитов.

Первую перестановку щитов производят в сторону поля на расстояние 20 м, а следующие перестановки — в сторону пути на верх снегового вала (рис. 4.7). Перед перестановкой прорывают в снегу канавку глубиной 20 см и щиты ставят вплотную к ее стенке, расположенной со стороны пути; при засыпке канавки снег утрамбовывают. Для большей устойчивости переставленные щиты в местах их соединения обсыпают с обеих сторон снегом на высоту до 30 см.

Для того чтобы вытащить щит, его отрывают от снега с полевой стороны. Откопанный щит вынимают при помощи кола, просунутого сквозь щит под верхнюю планку.

За щитовыми ограждениями ведут постоянный надзор, вовремя поправляют перекосившиеся или упавшие щиты. Весной при первых сильных оттепелях щиты, стоящие на снеговых валах, часто падают. Упавшие щиты, если период метелей еще не миновал, немедленно ставят вновь в снег или относят и устанавливают к кольям.

По окончании периода метелей щиты снимают и сортируют на исправные, требующие ремонта и негодные. Годные щиты хранят в штабелях по 52 шт., а колья — по 100 шт. Ремонтируют щиты в течение летнего периода.

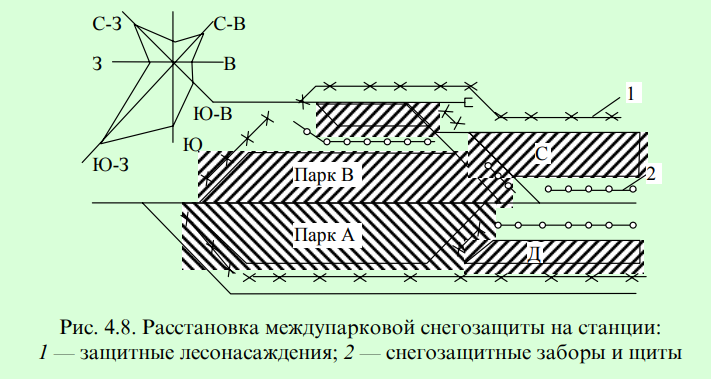

Защита узлов и железнодорожных станций от снега может быть контурной и внутристанционной.

Контурная защита задерживает снег, переносимый на станцию с прилегающих площадей. Она может быть в виде лесонасаждений, постоянных снегозадерживающих заборов, переносных щитов и не должна иметь разрывов. Внутристанционная защита препятствует переносу снега, лежащего на территории станции. Ее располагают на широких междупутьях и на свободных площадях между парками (рис. 4.8).

Строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм) устанавливают, что при ограждении станций и узлов контурные и внутристанционные защиты следует размещать на границе станционных площадок и продолжать за пределы стрелочных горловин не менее чем на 50 м.

\

\

Для внутристанционной защиты между парками необходимо предусматривать площадки шириной не менее 15 м.