Земляное полотно является долговременным сооружением, состояние которого зависит от многих факторов и изменяется во времени. В длительно эксплуатируемых конструкциях земляного полотна возникают дефекты и деформации.

Дефектами считают отступления геометрических размеров сооружений земляного полотна от размеров, установленных нормативными документами.

Деформациями земляного полотна считают изменения его первоначальной формы, размеров и литологического строения, вызванные неблагоприятными воздействиями природных и антропогенных факторов, несоответствием конструкции и мощности верхнего строения пути эксплуатационным условиям.

Дефекты и деформации земляного полотна по мере их развития могут приводить к ограничениям скоростей движения поездов, нарушению графика движения поездов и создавать угрозу для безопасности движения.

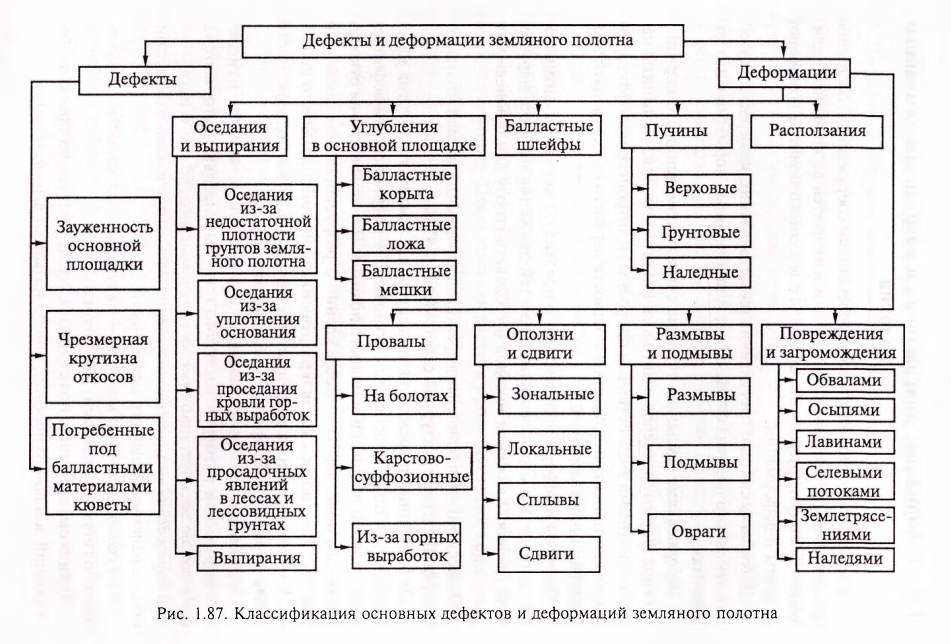

Классификация основных дефектов и деформаций земляного полотна представлена структурной схемой (рис. 1.87).

Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна классифицируют по пяти основным группам: I — повреждения и деформации основной площадки земляного полотна; II — повреждения откосов земляного полотна; III — повреждения и разрушения тела земляного полотна; IV — повреждения и разрушения основания земляного полотна; V— повреждения и разрушения земляного полотна, подверженного неблагоприятным природным воздействиям.

Деформации земляного полотна — упругие или остаточные изменения формы или размеров земляного полотна (отдельных его частей), снижающие эксплуатационные качества железнодорожного пути.

Повреждения — местные нарушения элементов земляного полотна при сохранении общей его целостности.

Разрушения земляного полотна — нарушение целостности сооружения оползнями, провалами, размывом и т.п.

Процессы, ведущие к появлению не предусмотренных проектом деформаций земляного полотна, иногда называют его «болезнями».

Деформации основной площадки. Балластные шлейфы

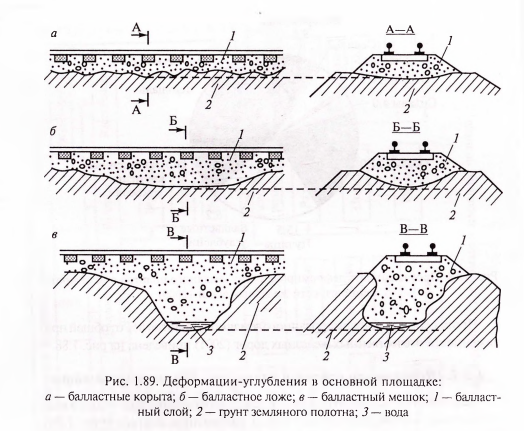

Деформации основной площадки земляного полотна различают в виде балластных корыт, балластных лож и балластных мешков (рис. 1.89). Углубления в основной площадке, наполненные водой, бывают причиной возникновения пучин, просадок и сдвижек пути, выплесков и даже сплывов откосов. Скопление воды в теле земляного полотна в виде перенасыщенных водой грунтов называют водяным мешком.

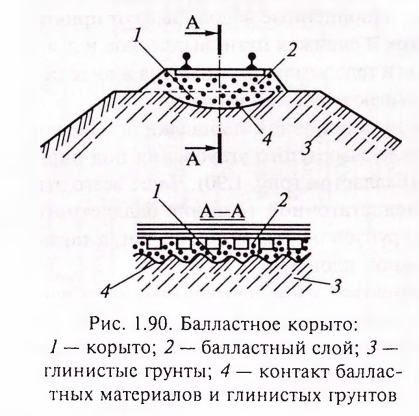

Балластное корыто — деформация основной площадки земляного полотна в глинистых грунтах в виде замкнутого углубления под шпалой, заполненного загрязненным балластом (рис. 1.90). Чаще всего эти повреждения развиваются при недостаточной толщине балластного слоя, недостаточном уплотнении грунтов основной площадки, а также в случае нарушения отводов основной площадки.

Балластные корыта могут развиваться из-за переувлажнения грунтов основной площадки, загрязненности балласта, засорения водоотводов, накопления на обочинах старого загрязненного балласта после производства путевых работ и т.п.

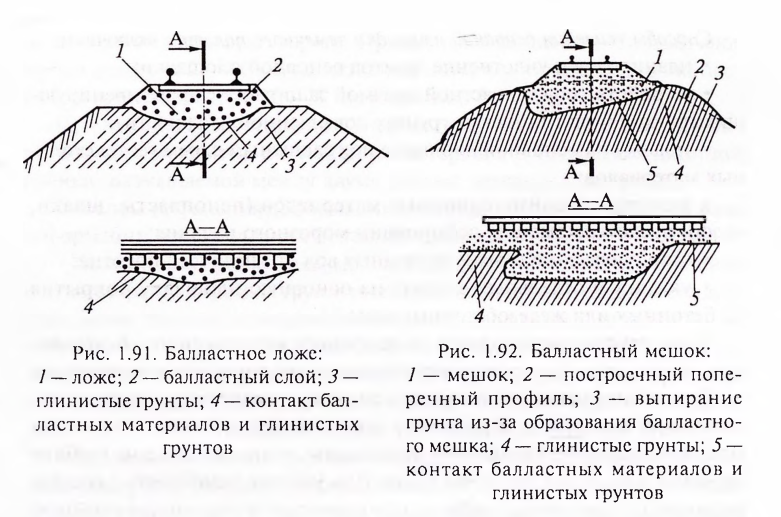

Балластное ложе — протяженное вдоль пути и замкнутое под рядом шпал углубление в основной площадке земляного полотна, достигающее глубины 1,5—2,0 м (рис. 1.91). Балластные ложа могут образоваться в случае недостаточной плотности и слабой несущей способности грунта основной площадки.Балластные мешки — замкнутые глубокие вдавленности балласта в грунты насыпей, доходящие в отдельных случаях до основания насыпи (рис. 1.92). Мешки возникают в отдельных местах при разнородных грунтах и разной степени их уплотнения.

Балластные ложа и мешки иногда имеют углубления, которые называют балластными гнездами.

Балластное гнездо — деформация основной площадки земляного полотна причудливой формы с одним или несколькими балластными карманами — отростками, в которые балласт вдавливается наиболее интенсивно (рис. 1.93).

Отличительными признаками, указывающими на наличие повреждений основной площадки, являются просадки пути, перекосы, требующие частого исправления пути, разжижения и выплески балласта, трещины на поверхности балластного слоя, образование на откосах потеков грунта и т.п.

Способы усиления основной площадки земляного полотна включают:

- планировку и уплотнение грунтов основной площадки;

- устройство под балластной призмой защитного слоя из дренирующих грунтов (при глинистых грунтах повышенной влажности);

- укладку на основной площадке под защитным слоем геотекстиль- ных материалов;

- укладку теплоизоляционных материалов (пенопласты, шлаки, торф), предотвращающих деформации морозного пучения;

- отвод поверхностных и подземных вод от земляного полотна;

- укладку в отдельных случаях на основную площадку покрытия из бетонных или железобетонных плит.

Такие работы производятся на основании комплексного обследования участка пути при проведении усиленного капитального ремонта пути.

Для лечения основной площадки земляного полотна применяют синтетические материалы. В районах с сезонным промерзанием грунта для тепловой изоляции применяют пенопласты, располагаемые на глубине не менее 0,4 м ниже подошвы шпал. При укладке пенопласта в составе капитальных ремонтных работ с использованием машин для глубокой очистки балласта щебень располагают на плитах пенопласта без защитного слоя.

При выполнении работ со снятием путевой решетки применяют пенопласт с пределом прочности не менее 50 Н/см2 и поверх пенопласта укладывают защитный слой из песка или щебня с размером частиц 10—25 см.

Для устранения расстройств пути на участках земляного полотна с деформациями основной площадки применяют покрытия из нетканого материала. Нетканые синтетические материалы — текстильные материалы, изготавливаемые из натуральных и химических волокон без применения методов ткачества. Производство нетканых материалов основано на закреплении отдельных волокон: прошиванием волокнистого холста пряжей (вязально-прошивные материалы), свойлачиванием волокнистой массы и прокалыванием холста иглами с зазубринами (иглопробивные материалы), проклеиванием волокнистого холста связующими (клееные материалы). Нетканые материалы укладываются на поверхности земляного полотна или под подошвой насыпи с целью создания дренирующих, армирующих или капилляропрерывающих прослоек. При глубине балластных корыт и балластных лож менее 0,5 м покрытие из нетканого материала размещают на всю ширину земляного полотна на глубину не менее 0,4 м ниже подошвы шпал с уклоном нс менее 0,04 в полевую сторону. При использовании в балластном слое щебня фракции 25—60 мм на нетканый материал укладывают слой песка или щебня фракций 10—25 мм толщиной 5—10 см.

При глубине балластных лож и корыт более 0,5 м применяют комбинированное покрытие из нетканого материала и гидроизоляционной пленки, размещаемой между двумя слоями нетканого материала.

Способы устранения деформаций земляного полотна зависят от вида деформации и повреждения основной площадки земляного полотна:

- балластные корыта, ложа, мешки и гнезда устраняют односторонней или двусторонней срезкой грунта ниже дна корыт и лож с заменой его дренирующим грунтом; планировкой основной площадки для устранения застоя воды на ее поверхности, нагнетанием в балластные мешки и гнезда вяжущих растворов для прекращения доступа воды, подъемкой пути на балласт с целью увеличения его толщины; выпуском воды из шлейфов, усилением насыпей армогрунтовыми удерживающими сооружениями;

- весенние пучинные просадки и пучины устраняют подъемкой пути на балласт; устройством противопучинных подушек, ликвидацией балластных корыт и лож с вырезкой переувлажненного грунта основной площадки и заменой его балластом, с помощью осушения грунтов открытым и закрытым дренажами, срезкой обочин, препятствующих стоку воды из балластного слоя;

- повреждения откосов — укреплением откосов травосеянием, одер- новкой; планировкой откосов с последующим покрытием их дренирующими грунтами толщиной не менее 0,5 м, уположением откосов, устройством разделительных берм, устройством откосных дренажей, закю- ветных полок; присыпкой берм или контрбанкетов, защитой от осыпей и обвалов террасированием откосов, устройством улавливающих траншей и полок у основания неустойчивого откоса и др.

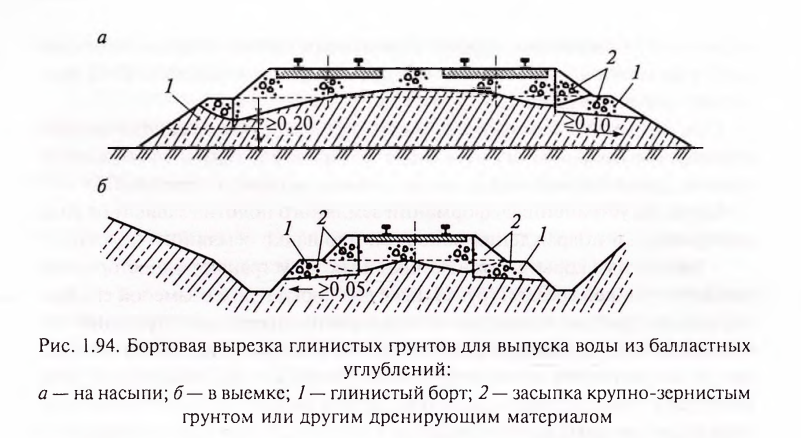

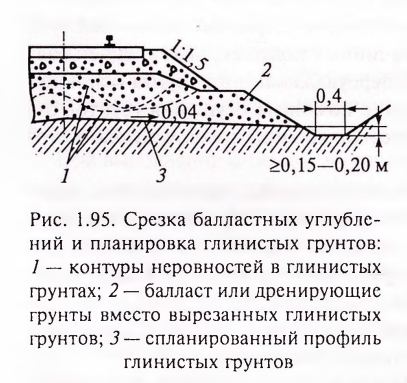

В зависимости от конфигурации основной площадки, поврежденной балластными корытами и ложами, производят или срезку только бортов, или полную двустороннюю вырезку с заменой грунта основной площадки дренирующим грунтом (рис. 1.94). В отдельных случаях может быть достаточной односторонняя срезка борта. Борта балластных корыт и лож срезают на глубину не менее 0,15—0,2 м ниже дна с расчетом полного выпуска воды. Балластные ложа, балластные гнезда и мешки осушают и устройством поперечных прорезей с заполнением их дренирующим грунтом (рис. 1.95). В качестве заполнителя применяют крупнозернистый песок.

Поперечные дренажные прорези закладывают на глубину не менее чем на 0,2 м ниже дна ложа, мешка или гнезда. Если грунты ниже дна насыщены водой, то прорези закладывают на глубину не менее 0,2 м ниже слоя грунтов с повышенной влажностью. Для отвода воды из поперечных дренажных прорезей их дну придают уклон в насыпях не менее 0,1, а в выемках 0,05.

Из поперечных дренажных прорезей однопутных участков

воду выпускают в сторону, противоположную ожидаемой присыпки второго пути: в насыпях — на откос насыпи; в выемках — в водоотводные сооружения (углубленные кюветы, лотки, подкюветные дренажи).

Балластные шлейфы образуются при выбрасывании на откосы насыпей старого загрязненного балласта при проведении капитальных путевых работ. Шлейфы покрывают откосы от трети до полной высоты насыпи, имеют откосы от 1:1 до 1:1,5. Накапливающаяся в балластных шлейфах вода увлажняет контактные поверхности с глинистыми грунтами и способствует развитию дефектов земляного полотна.

Пучины. Предотвращение и методы ликвидации

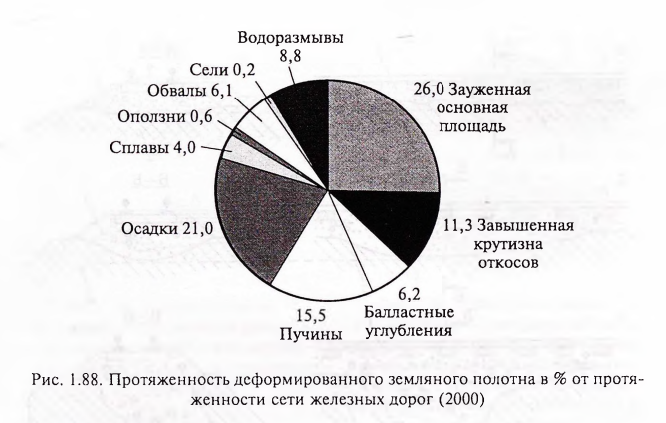

Одним из наиболее распространенных видов деформаций основной площадки земляного полотна является пучина.

Пучение грунта представляет собой общее или местное поднятие земной поверхности в результате промерзания грунта и увеличения в объеме замерзающей в нем воды. Пучащими грунтами являются суглинки, глины, супеси, мелкозернистые глинистые грунты. В отдельных местах равномерное вспучивание грунта нарушается из-за возможных различий в форме основной площадки земляного полотна, различий в литологическом составе грунтов, гидрологическом режиме, в толщине балластного слоя, в толщине снежного покрова и т.п. Эта неравномерность называется пучиной.

Пучины земляного полотна — деформации, образующиеся при сезонном промерзании и оттаивании подбалластной зоны из увлажненных пучинистых глинистых грунтов и проявляющиеся в неравномерном поднятии и опускании основной площадки земляного полотна и рельсовых нитей.

Пучины земляного полотна возникают из-за неоднородности или различной увлажненности промерзающих грунтов, наличия бессточных неровностей на основной площадке земляного полотна, близкого залегания грунтовых вод и др.

По характеру искажения положения рельсовых нитей пучины разделяют на прямые (искажения на одном месте пути по обеим нитям), косые (искажения на одной нити сдвинуто относительно искажения на другой), перекосные и односторонние (искажения только по одной рельсовой нити).

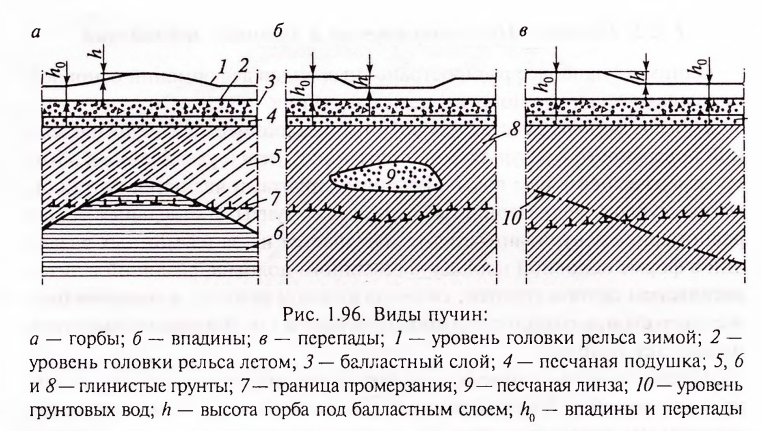

В результате пучения промерзающего балластного слоя возникают балластные пучины, в результате пучения грунтов земляного полотна — грунтовые пучины, проявляющиеся в виде горбов, впадин и перепадов (рис. 1.96).

Причиной возникновения балластных пучин является скопление воды в балластном слое из-за загрязненности, наличия грязевых углублений на контакте щебеночного и песчаного слоев балласта, загрязненности песчаной подушки, завышенной обочины из загрязненных материалов, препятствующей выходу воды из балластного слоя. Балластные пучины возникают в первой половине зимы; глубина (высота) их около 50 мм; в начале весны пучины быстро спадают.

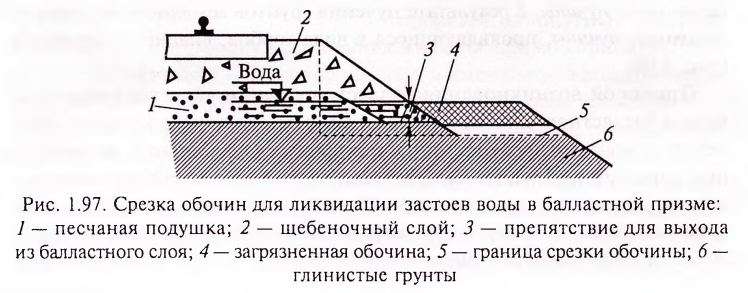

Балластные пучины ликвидируют срезкой обочин для отвода воды из балластного слоя (рис. 1.97), очисткой щебня с удалением грязевых корыт, устранением неровностей основной площадки, срезкой обочин.

Грунтовые пучины разделяют на три вида:

- I — пучины, возникающие при промерзании грунтов верхней части земляного полотна после промерзания балластного слоя и растущие в первой половине зимы, характерны для участков пути, где грунты основной площадки переувлажняются из-за наличия балластных корыт, лож и др.;

- II — пучины, образующиеся при промерзании грунтов всей замерзающей зоны и растущие до конца зимы;

- III — пучины, проявляющиеся при промерзании нижней части замерзающей зоны и растущие во второй половине зимы, характерны для участков, где под балластной призмой залегают тонкодисперсные глинистые и суглинистые грунты земляного полотна или залегает толща старых загрязненных балластных материалов.

Причиной появления грунтовых пучин является замерзание воды в суглинках, глинах, супесях, пылеватых мелких песках. В процессе промерзания влажность таких грунтов повышается за счет поступающей снизу воды. Грунтовые пучины появляются преимущественно в выемках и нулевых местах, когда балластный слой уже замерз и начинают замерзать грунты земляного полотна. Грунтовые пучины продолжают увеличиваться до тех пор, пока растет глубина промерзания грунта.

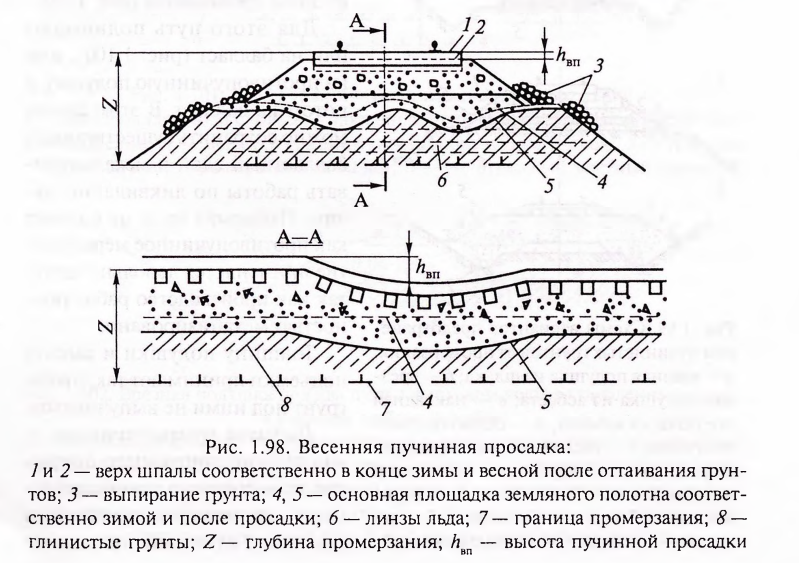

В замерзшем грунте в местах пучения в конце зимы появляются прослойки и линзы льда толщиной от долей миллиметра до нескольких сантиметров.

Грунтовые пучины достигают высоты 10—15 см, а в отдельных случаях — 20 см и более, их высота тем больше, чем медленнее происходит промерзание грунта на полную глубину. В конце весны или начале лета грунтовые пучины быстро спадают. В конце весны или начале лета, когда быстро спадают грунтовые пучины, возникают весенние пучинные просадки (рис. 1.98), сопровождающиеся на участках с большим пучением (40—50 мм) интенсивным нарастанием местных искажений очертаний рельсовых нитей в продольном и поперечном направлении. Опознавательными признаками весенних пучинных просадок являются просадки рельсовых нитей, частые нарушения положения рельсовых нитей в плане и профиле, выжимание воды, а также выплески разжиженного грунта у концов шпал, иногда на обочинах и в междупутье.

Поскольку главная причина возникновения грунтовых пучин — сочетание пучинистого грунта с грунтовой водой в зоне промерзания, то и способы ликвидации грунтовых пучин подразделяют на три группы.

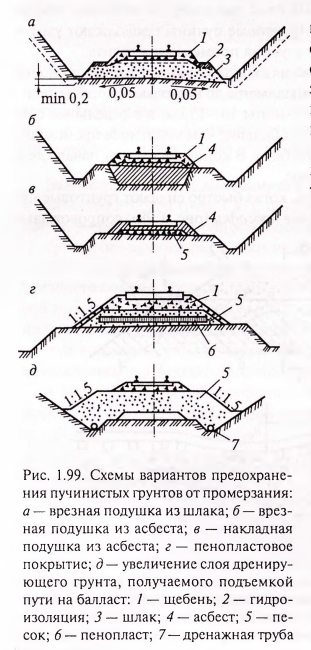

Первая группа способов предусматривает вывод пучинистого грунта, расположенного под основной площадкой земляного полотна, из зоны промерзания (рис. 1.99).

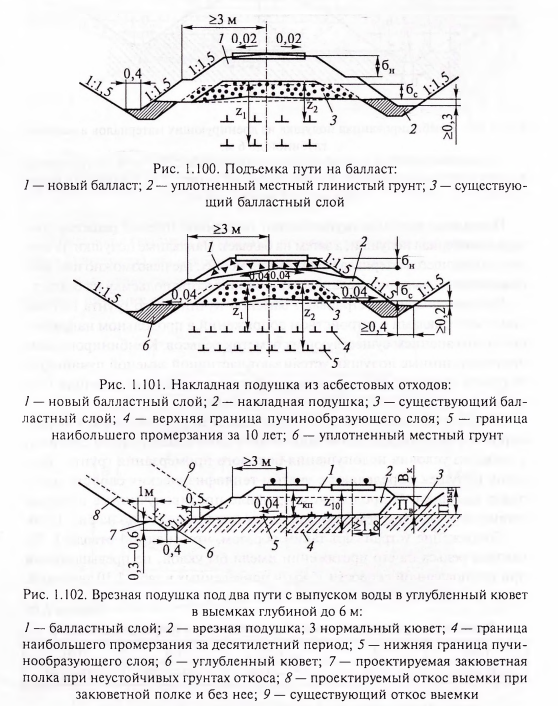

Для этого путь поднимают или на балласт (рис. 1.100), или на противопучинную подушку, а потом на балласт. В этом случае можно сохранить существующий балластный слой и механизировать работы по ликвидации пучин. Подъемка пути на балласт как противопучинное мероприятие применяется довольно часто, так как производство работ полностью механизировано.

Толщину подушки и высоту подъемки принимают так, чтобы грунт под ними не выпучивался.

Подушка противопучинная — вид теплоизолирующего покрытия, применяемого для предотвращения промерзания пучинистых грунтов.

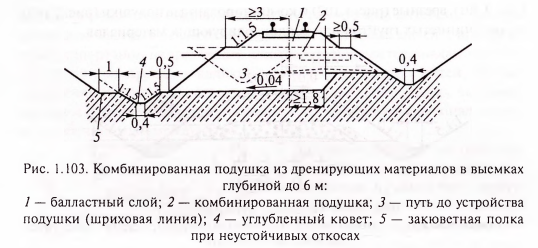

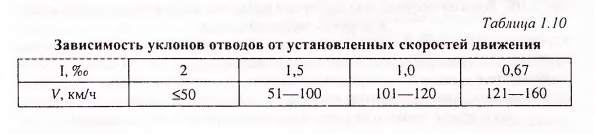

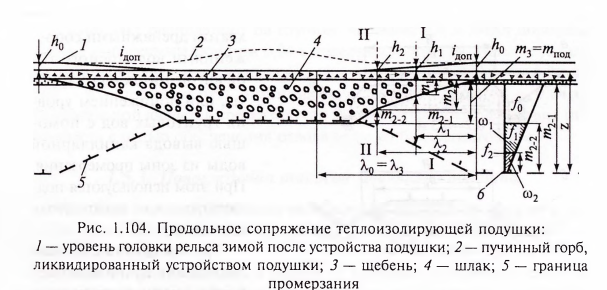

Различают накладные (рис. 1.101), врезные (рис. 1.102) и комбинированные подушки (рис. 1.103) из непучинистых грунтов или теплоизолирующих материалов.

Накладные подушки осуществляют подъемкой путевой решетки сначала на материал подушки, а затем на балласт. Накладные подушки из теплоизолирующего материала устраивают в местах, где невозможно или экономически не выгодно сделать достаточной высоты подъемку на балласт.

Врезные подушки устраивают заменой пучинистого грунта непучащими материалами с устройством сопряжений в продольном направлении и сохранением существующих отметок рельсов. Комбинированные противопучинные подушки устраивают частичной заменой пучинистого грунта (врезная часть) и подъемкой пути на материал подушки (накладная часть) и балласт (или только на балласт).

Ширину подушки определяют в зависимости от геометрических размеров земляного полотна и балластного слоя в поперечном сечении, а также из условия недопущения бокового промерзания грунта. Толщину подушек определяют с учетом теплофизических свойств материала подушки. В продольном профиле противопучинные подушки сопрягают с грунтом земляного полотна так, как показано на рис. 1.104.

Сопряжение устраивают таким образом, чтобы зимой отводы I, %о головки рельса на его протяжении имели бы уклон, не превышающий при установленной скорости И, км/ч приведенных в табл. 1.10 значений.

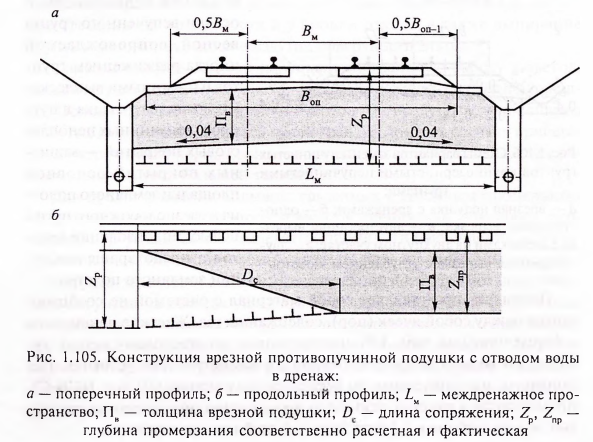

Отвод воды (выпуск) из врезных подушек может быть в лотки и дренажи (в выемках), на откосы в насыпях (рис. 1.105).Вторая группа способов ликвидации грунтовых пучин связана с осушением пучащих грунтов. Осушение грунтов осуществляют или перехватом дренажными сооружениями водоносного горизонта, питающего грунты, или понижением уровня грунтовых вод с помощью вывода капиллярной воды из зоны промерзания. При этом используются подкюветные или закюветные дренажи.

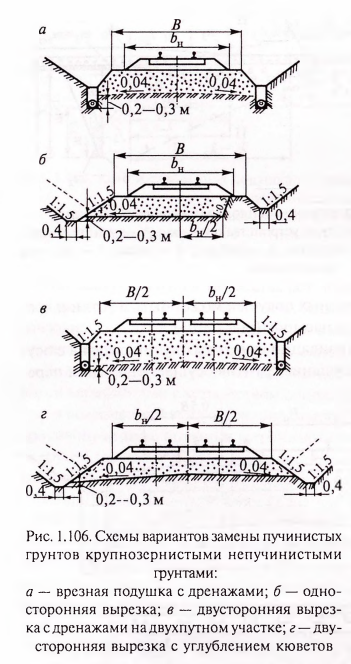

Третья группа способов ликвидации пучин включает в себя замену пучинистого грунта дренирующим грунтом (рис. 1.106). Эффективным способом предотвращения пучин, а также предупреждения неравномерной осадки вспученного грунта весной, сопровождаемой иногда разжижением грунтов и пучинными выплесками, является укладка в путь противопучинных пенопластовых покрытий — защитных покрытий основной площадки земляного полотна железнодорожного пути с целью теплоизоляции грунтов и предотвращения пучин земляного полотна.

Пенопласт представляет собой материал с системой не сообщающихся между собой ячеек (пор), содержащих газ. Жесткие пенопласты в форме плит (см. табл. 1.9), изготовленные по прессовому методу, укладывают во всех гидрогеологических и климатических условиях. Пенопласты, изготовленные по беспрессовому методу (ПСБ и ПСБ-С), применяются в районах сезонного промерзания при залегании грунтовых вод на глубине в 1,5 раза большей глубины промерзания.

Повреждения откосов земляного полотна

Наиболее распространенными являются сплыви откосов насыпей и выемок, смыв материала откоса, вывалы отдельных камней и скальных обломков, обвалы.

Сплывы откосов насыпей и выемок — глубокие деформации откосов на глубину 2—3 м и более, характерные для сравнительно «молодого» земляного полотна, а также для «старых» насыпей с сильно развитыми балластными мешками с карманами. Основной причиной сплывов является избыточное увлажнение грунтов откосов, приводящее к резкому снижению сопротивления грунта сдвигу. Опознавательными признаками на ранней стадии развития сплыва откоса являются короткие трещины на поверхности и у бровки откоса, а также выпирание грунта у основания откоса и вздутие поверхности откоса.

Сплывы откосов выемок нарушают нормальную работу кюветов, способствуют накоплению в них воды и увлажнению основной площадки. Основным видом укрепления откосов для предупреждения сплыва и других деформаций является посев трав. В сложных случаях прибегают к увеличенным нормам высева трав или укладке на откосы слоев растительного грунта большей толщины.

Для предотвращения сплывов, связанных с сезонным промерзанием и оттаиванием грунта, откосы выемок специально укрепляют, особенно в переувлажненных пылеватых грунтах. Тип укрепления устанавливают в зависимости от глубины выемки, вида и состояния слагающего ее грунта, характера возможных деформаций и т.п. При большой влажности грунтов на откосах укладывают теплоизолирующие постоянные или временные покрытия. Временные покрытия применяют при посадке кустарников (комбинированный способ укрепления откосов). Цель временных покрытий — укрепить откосы дна за время прорастания кустарника. Применяют также уположение откосов до крутизны, предупреждающей возникновение сплывов.

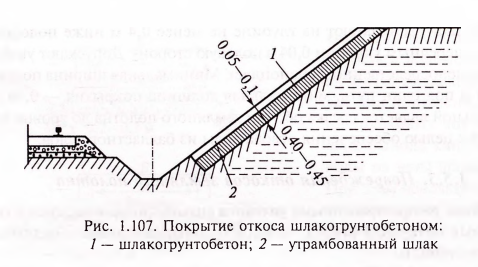

Защитные покрытия из теплоизолирующих материалов устраивают по всей поверхности откоса, начиная от его подошвы до уровня ниже верхней бровки откоса на 1,5—2,0 м. Толщину постоянных и временных покрытий определяют на основании теплотехнических расчетов. Откосы можно укреплять и шлакогрунтобетоном (рис. 1.107).

Появление трещин на обочине, бугров на откосе и увлажненных складок в нижней части откоса насыпи указывает на возможность оползания откосов насыпи.

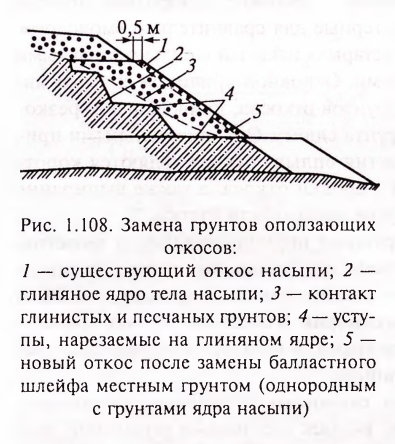

Оползание откосов — разрушение откосов земляного полотна под действием грунтовых вод при наклонном расположении водоносных слоев. Для защиты от оползания при наличии балластных шлейфов производят срезку шлейфа, нарезку уступов на глиняном ядре и отсыпку откосной части местным грунтом (рис. 1.108).

Вывалы отдельных камней, а также шелушение поверхности свойственны откосам, разработанным в легковыветривающихся скальных породах. Вывалы камней с высоких откосов могут повлечь за собой другие неустойчивые камни и вызвать обвал.

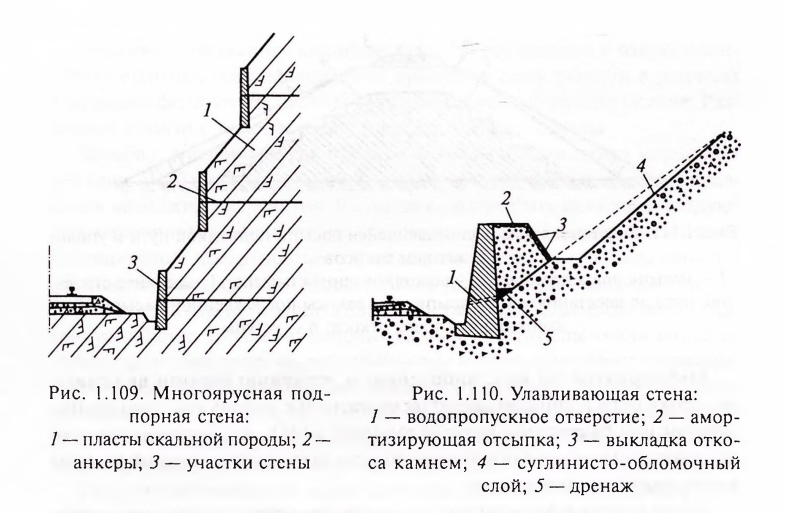

Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий вывалов включают укрепление неустойчивых участков скальных откосов поддерживающими и подпорными стенами (рис. 1.109), а также устройство улавливающих сооружений (рис. 1.110).

Повреждения и разрушения тела, и основания земляного полотна

Повреждения и разрушения тела земляного полотна могут’ происходить при сооружении насыпей из переувлажненных глинистых грунтов, а в зимнее время из грунтов с повышенным содержанием мерзлых комьев и льда; из-за недостаточного уплотнения фунтов при отсыпке земляного полотна, накопления влаги в балластных мешках и ложах; из-за наклонно расположенных и разжиженных верхних слоев грунта в основании насыпи. Насыпь может осесть и из-за уплотнения слагающих ее грунтов.

Оседание земляного полотна — опускание его основной площадки, вызванное недостаточной плотностью тела земляного полотна и/или податливостью основания. Опознавательными признаками расползания насыпи может служить постепенная просадка рельсовых нитей и основной площадки земляного полотна, искажение очертаний откосов и обочин; уменьшение высоты насыпи и увеличение ее ширины у основания.

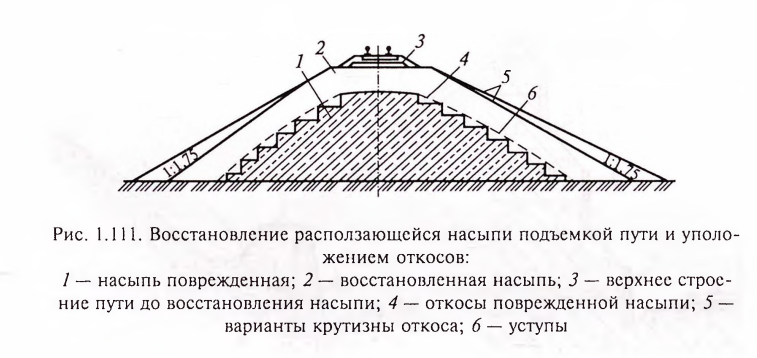

Мероприятия по восстановлению и усилению насыпи включают подъемку пути и уположение откосов насыпи с использованием дренирующих или балластных материалов (рис. 1.111), устройство одно- или двухсторонних контрбанкетов, осушение тела насыпи, инъецирование в него вяжущих материалов.

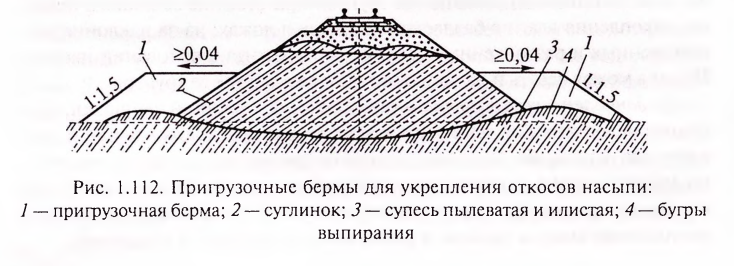

Повреждения и разрушения основания земляного полотна могут происходить из-за уплотнения грунтов основания, оседания слабого основания (болота, ил), вызванного процессами осушения, подъема уровня грунтовых вод в основаниях из лессовидных грунтов, т.е. из-за слабости самого основания. При выпирании грунтов основания проектируют присыпку пригрузочных берм (рис. 1.112), а при переувлажнении грунтов — устройство ограждающих дренажей для понижения уровня грунтовых вод.

Разрушение основания земляного полотна может произойти из-за оползней, при которых происходит смещение земляных масс в сторону без их падения или опрокидывания.

Оползень — медленное смещение масс грунта склонов и откосов земляного полотна, возникающее под действием силы тяжести в условиях изменения физических свойств грунтов или конфигурации склона. Различают оползни: пластические, оползни-потоки, обвалы.

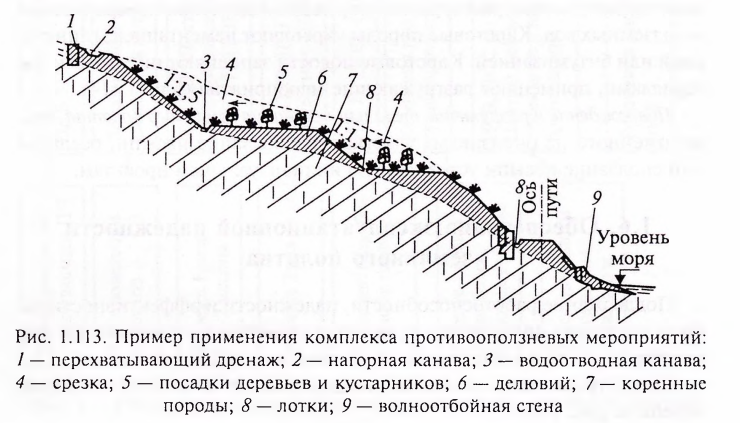

Борьба с оползнями, как правило, состоит из комплекса мероприятий (рис. 1.113), принимаемых на основе технико-экономического сравнения возможных вариантов. В комплекс могут быть включены следующие мероприятия: уменьшение влажности грунтов оползневого склона; регулирование поверхностного и подземного стоков; создание сети поверхностных водосборно-водоотводных устройств за пределами оползневого склона и на нем; защита поверхности склона от атмосферных осадков; устройство дренажей; использование существующего или создание нового травяного покрова, кустарниковых и лесных посадок; удержание оползневых масс поддерживающими сооружениями различного рода: контрбанкетами, подпорными стенами, контрфорсами и др.; специальное укрепление грунтов; перераспределение земляных масс оползневого тела — террасирование склона; берегоукрепительные мероприятия.

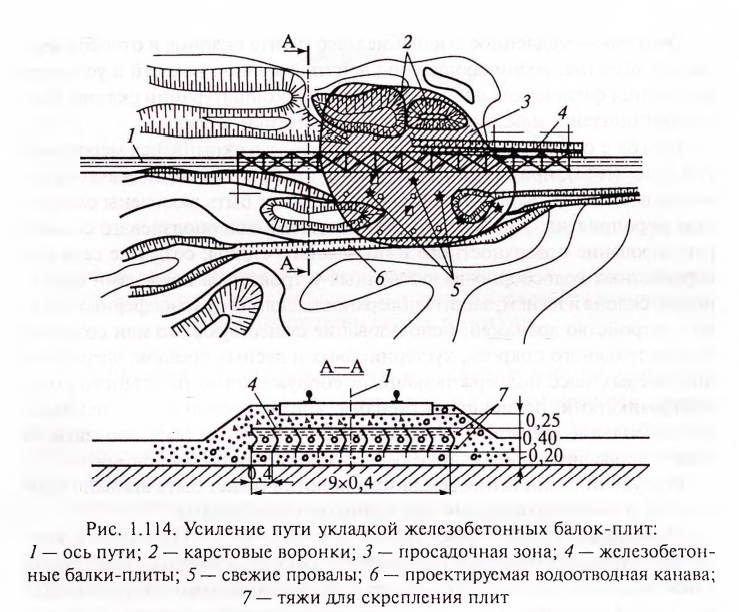

Разрушение основания земляного полотна может быть вызвано провалами, а также просадками над горными выработками. Провалы могут быть карстовыми или на болотах. Причинами карстовых провалов является растворение горных известняковых пород движущимися подземными, а также поверхностными внерусловыми водами. Мероприятия для предотвращения карстовых провалов включают предохранение растворимых пород от воздействия поверхностных и подземных вод. Карстовые породы укрепляют цементацией, глинизацией или битумизацией. Карстовые полости заполняют инертными материалами, применяют разгружающие мероприятия (рис. 1.114).