Земляное полотно на крутых и неустойчивых косогорах

Крутыми косогорами считают косогоры с уклонами круче 1:5 при возведении насыпей из скальных пород, круче 1:3 при насыпях из дисперсных грунтов, а также косогоры с уклонами от 1:5 до 1:3, если низовой откос имеет высоту более 12 м. Неустойчивыми косогорами считают места, на которых происходят активные склоновые процессы в виде оползней.

Мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости насыпей на косогоре против возможного сдвига по основанию, а также защиту от оползней, включают устройство водоотводных сооружений и защиту от инфильтрации поверхностных вод в грунт; мероприятия по регулированию подземного стока; агролесомелиоративные мероприятия; устройство поддерживающих сооружений и т.п.

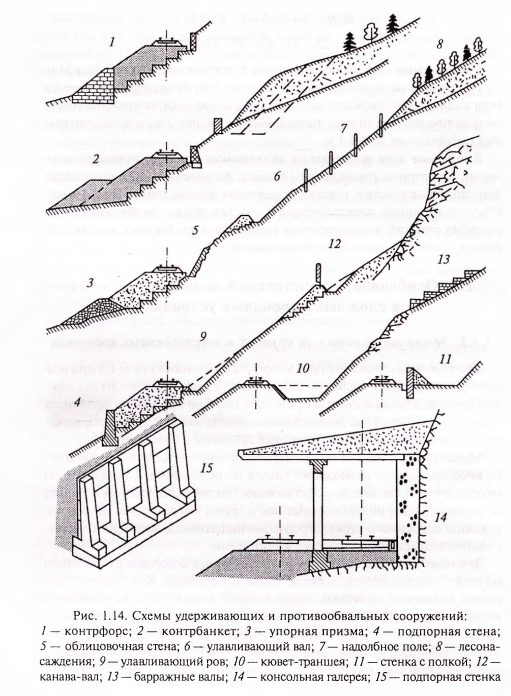

Земляное полотно на крутых и неустойчивых косогорах располагают на естественных полках, избегая подрезки склонов. Конструкции насыпей включают элементы, повышающие поперечную устойчивость насыпей против сдвига по склону: нагорную канаву с бермой, наклоненной от пути, или защитный валик вдоль верхнего откоса, уступы в основании насыпи, в необходимых случаях — подпорные стены, упорные каменные призмы, контрбанкеты, контрфорсы (рис. 1.14).

Для сохранения устойчивости косогора и земляного полотна на нем кавальеры устраивают только с низовой стороны, по возможности у подошвы склона. Поверхностный водоотвод осуществляют с помощью нагорных и водоотводных канав.

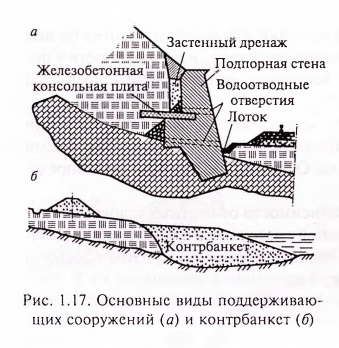

Подпорные стены (рис. 1.15) устраивают каменными, бетонными или железобетонными, обычно секциями длиной 10—20 м, со сквозными поперечными швами между ними. Очертания и размеры стен определяют расчетом.

Упорные призмы (рис. 1.16) в зависимости от местных условий сооружают с выкладкой камня по наружной поверхности откоса или как обычную каменную наброску. При устройстве упорной призмы способом каменной наброски крутизну наружного откоса принимают 1:1,3. В отдельных случаях наружный откос устраивают способом выкладки, увеличивая его крутизну до 1:1.

В качестве поддерживающих сооружений наибольшее распространение получили контрбанкеты — сооружения из камня, щебня, гравия, песка или присыпки местного грунта к насыпи в виде призмы (рис. 1.17).

Контрбанкет заменяет подпорную стену, как правило, на кругом поперечном уклоне основания насыпи (круче 1:3). Сооружается для укрепления грунтовых сооружений и предупреждения выпора основания на крутых косогорах у подошвы насыпей или полунасыпей-полувыемок. Размеры и конфигурация контрбанкета определяются условиями обеспечения устойчивости насыпи. Крутизна откосов каменных контрбанкетов обычно 1:1, галечных — 1:1,5, песчаных — от 1:10 до 1:30.

Контрфорсы представляют собой подпорные стены небольшой длины, но большого сечения. Со стороны откоса насыпи контрфорсы имеют прямоугольное или расширяющееся книзу сечение. Размеры контрфорса определяются расчетом.

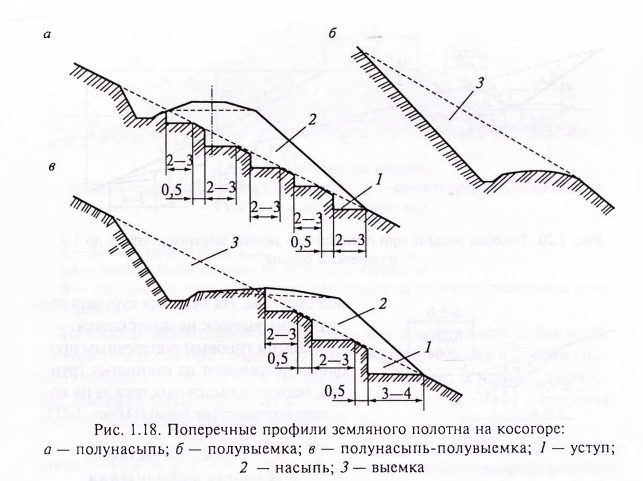

На косогорах срезкой уступами естественного грунта в необходимых случаях устраивают полувыемки, полунасыпи, а также полувыемки-полунасыпи (рис. 1.18).

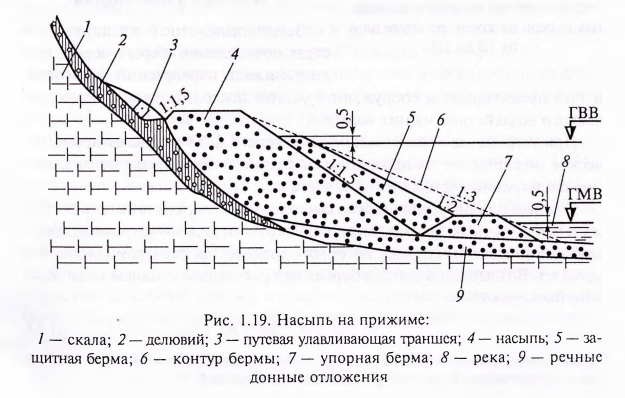

На крутых скальных косогорах, в основании которых протекают реки, сооружают насыпи на прижимах (присыпка полки к нетронутому скальному косогору). В зависимости от крутизны косогора насыпи на прижимах могут иметь уширенную основную площадку с путевой улавливающей траншеей, вырезаемой в косогоре (рис. 1.19), или типовую конструкцию с нарезкой бермы пазухи (рис. 1.20), либо с засыпкой между нагорным откосом насыпи и косогором. Сложным является сооружение земляного полотна на участках куру- мов («каменных рек») — беспорядочно нагроможденных на косогоре каменных глыб. Насыпи на крутых косогорах удерживают от сползания вниз по склону поддерживающими сооружениями, а в районах распространения курумов защитные сооружения предусматривают и с верхоой стороны. На участках курумов сооружение выемок не допускается.

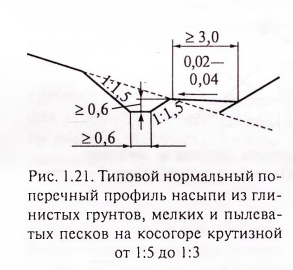

Насыпи типовым поперечным профилем устраивают из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков на косогоре крутизной от 1:5до 1:3 (рис. 1.21).

Земляное полотно

в условиях подтопления

Земляное полотно (насыпи) на участках подтопления (берега морей, водохранилищ, пересечений водотоков и т.п.) проектируют и сооружают с учетом постоянного или периодического воздействия на них воды.

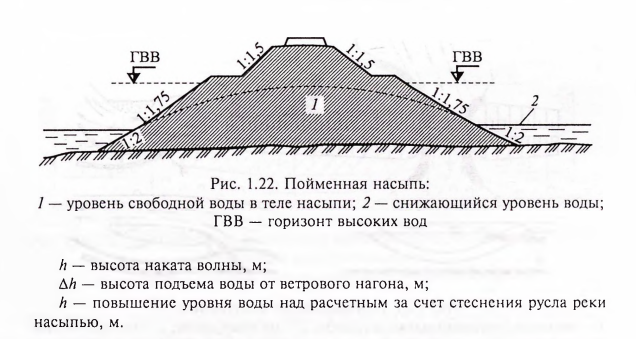

При устройстве пойменных насыпей (рис. 1.22) учитывают периодическое подтопление их паводковыми водами и связанное с этим влияние фильтрации воды на устойчивость и прочность насыпи.

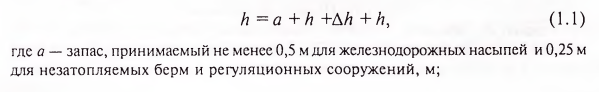

Для повышения устойчивости высоких насыпей, а на поймах рек также и для защиты от повреждений паводковыми водами устраивают берменные присыпки, ширина которых определяется расчетом (но не менее 2 м). Возвышение бровки бермы над расчетным уровнем воды должно быть не менее

Наиболее неблагоприятные условия для устойчивости пойменной насыпи создаются при спаде воды после паводка, так как при этом гидростатическое давление воды на насыпь снижается, а гидродинамическое давление вытекающей из насыпи воды, направленное в стороны откосов, возрастает по мере снижения уровня воды вне насыпи.

Затопляемую часть пойменной насыпи сооружают обычно из дренирующих грунтов или легких супесей. Верхнюю (надводную) часть насыпи сооружают как из дренирующих, так и не дренирующих грунтов. Бермы устраивают из тех же грунтов, что и тело насыпи; откосам придают крутизну в соответствии с расчетом устойчивости, но не круче 1:2.

Конусы, сопрягающие устои мостов с насыпями, а также насыпи надпину понизу не менее 2 м и за устоем, а поверху еще на длину, равную высоте устоя, отсыпают из дренирующих грунтов.

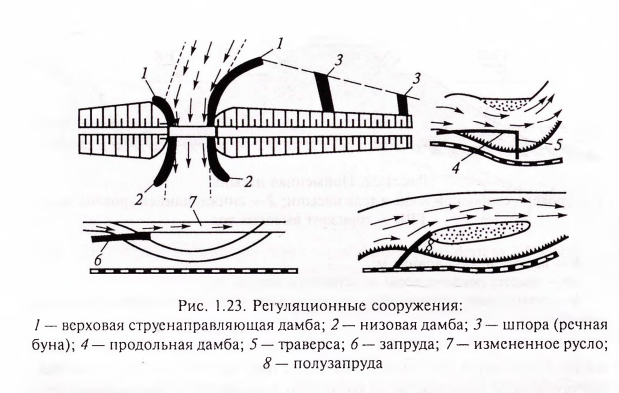

При широких поймах для предотвращения размыва земляного полотна устраивают специальные регуляционные сооружения (рис. 1.23), предназначеные для защиты от размывов откосов пойменных насыпей и берегов рек (укрепительные одежды и устройства). Применяют фильтрующие насыпи — грунтовые сооружения, в конструкции которых имеются пропускающие воду каменные отсыпки. Различают фильтрующие насыпи простые, в которых водный поток фильтруется через пористую каменную призму, и комбинированные, в которых водный поток фильтруется через каменную призму и стекает по заложенной в ней трубе.

1.3.3. Земляное полотно на болотах, мокрых и слабых основаниях;

в засоленных грунтах, лессах и районах подвижных песков

Насыпи на болотах проектируют в зависимости от категории дороги, типа и глубины болота, высоты насыпи, уклона минерального дна, физико-механических свойств торфа и др. При возведении насыпей применяют преимущественно дренирующие грунты.

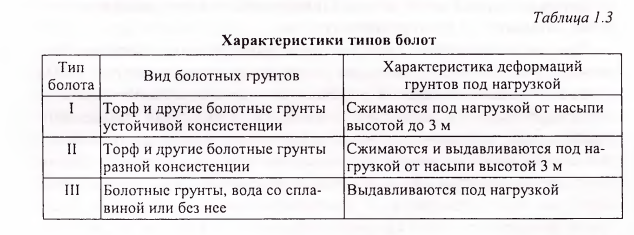

Тип болота определяется по результатам инженерно-геологических изысканий (табл. 1.3).

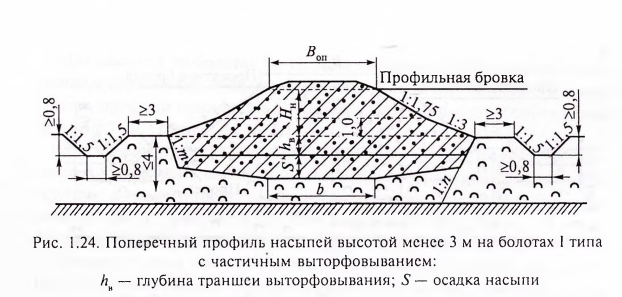

На болотах I типа насыпь высотой менее 3 м должна возвышаться на 2 м и более над уровнем воды в болоте или в водоотводных канавах (рис. 1.24);

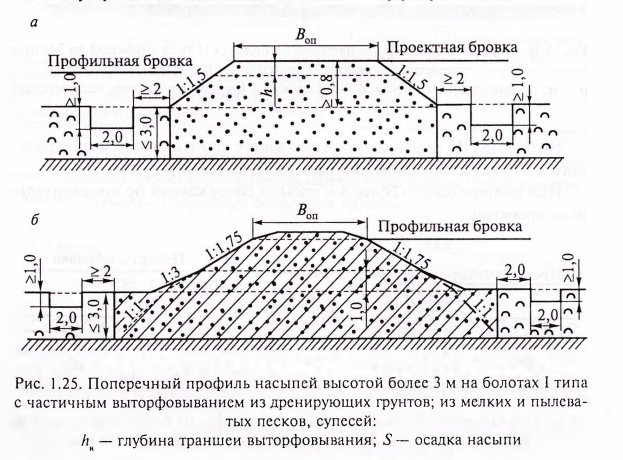

при высоте насыпи более 3 м торф используется в качестве естественного основания (рис. 1.25, а, б).

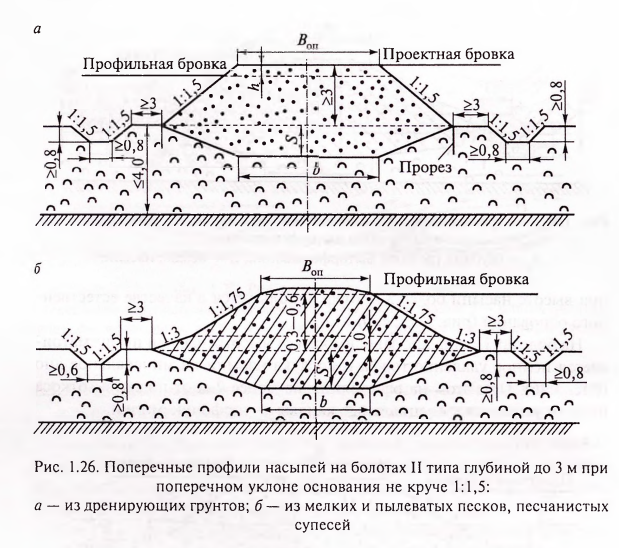

На болотах II типа вне зависимости от высоты насыпи предусматривается полное удаление торфа и посадка насыпи на минеральное дно (рис. 1.26). При этом на расстоянии не менее 2 м от подошвы откоса насыпи устраивают специальные канавы — торфоприемники.

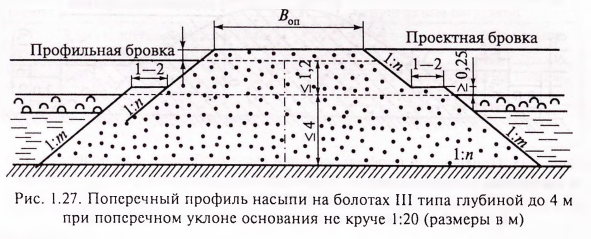

На болотах III типа насыпи устраивают с использованием минерального дна в качестве основания насыпи (рис. 1.27).

При глубине болота более 4 м насыпи сооружаются по индивидуальным проектам.

Для насыпей на болотах I и III типа глубиной до 4 м и специальные типовые поперечные профили на болотах II типа глубиной до 3 м существуют, профили применяют при поперечном уклоне дна болота I типа не круче 1:10, II типа — 1:15, III типа — 1:20.

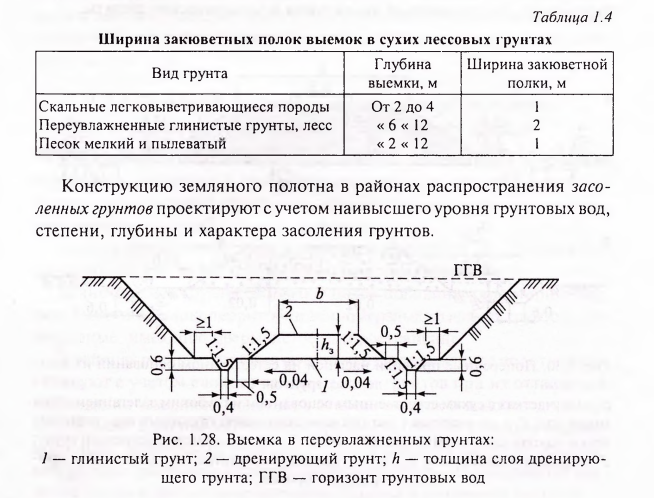

Для выемок в переувлажненных глинистых грунтах (рис. 1.28) обычно предусматривают замену глинистого грунта основания дренирующим грунтом, а также устройство закюветных полок. Толщина заменяемого слоя грунта составляет от 0,3 до 0,5 м в зависимости от прочности, влажности, гранулометрического состава и консистенции грунта.

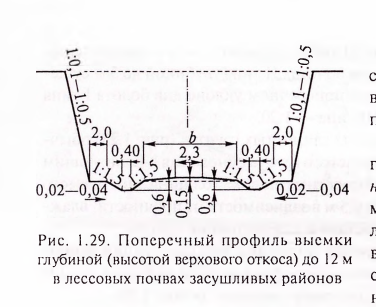

Выемки в сухих лессовых грунтах устойчивы при сохранении дернового покрова на откосах. Поперечный профиль выемки глубиной до 12 м в лессовых почвах засушливых районов приведен на рис. 1.29.

Для предохранения пути от возможных обрушений грунта откоса между внешней бровкой кювета и подошвой откоса выемки устраивают закюветную полку с уклоном до 0,02 в сторону кювета. Ширина закюветных полок в выемках приведена в табл. 1.4.

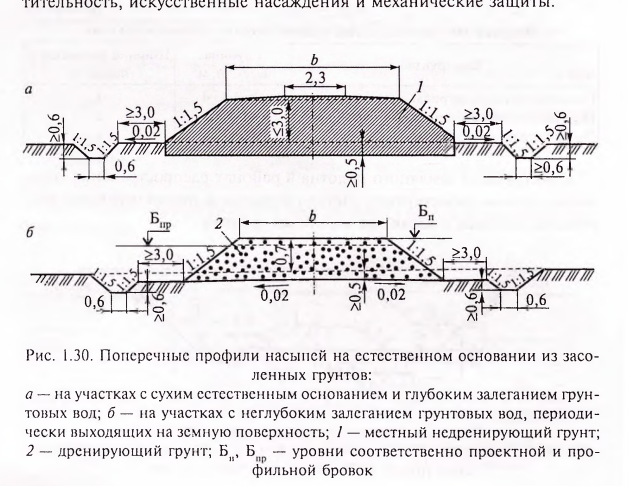

Поперечные профили насыпей на естественном основании из засоленных грунтов приведены на рис. 1.30.

При сооружении земляного полотна в районах подвижных песков предусматривают мероприятия по защите железнодорожного пути от выдувания песков и песчаных заносов: укрепляют бровки, обочины, бермы, резервы и откосы земляного полотна, а также прилегающую к пути полосу земли шириной 100 м с каждой стороны.

Эту полосу земли и определяемую специальными расчетами дополнительную зону считают охранной и сохраняют в ней естественную растительность, искусственные насаждения и механические защиты.

Крутизну откосов устанавливают в зависимости от угла естественного откоса песка 1:1,5; 1:1,75; 1:2,0; 1: 2,25 и т.д.

Для укрепления песков и защиты железнодорожного пути от заносов подвижными песками устраивают защитные насаждения из деревьев (сосна, акация и др.) или кустарников (саксаул, тамариск и др.), а также высевы трав (овес песчаный, верблюжья колючка и др.).

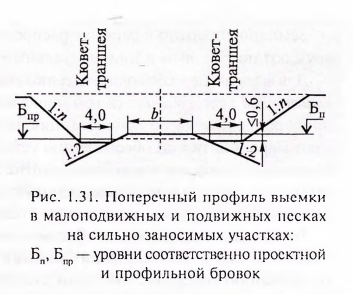

Выемки в песчаных районах с засушливым и жарким климатом не имеют сливной призмы и кюветов. Выемки глубиной до 2 м в таких районах устраивают раскрытыми на ширину не менее 10 м от оси пути до бровки откоса выемки в каждую сторону. Поперечный профиль выемки в малоподвижных и подвижных песках на сильно заносимых участках приведен на рис. 1.31.

Земляное полотно в районах вечной мерзлоты,

распространения карста и образования оврагов

К вечномерзлым грунтам относят грунты, находящиеся в условиях природного залегания в мерзлом состоянии (при отрицательной или нулевой температурах) непрерывно (без оттаивания) в течение длительного времени (3 года и более) и содержащие лед.

Глубина промерзания — расстояние по вертикали от дневной поверхности до нижней границы промерзшего за зиму грунта.

Вечномерзлые грунты занимают более половины территории России; бывают большие территории вечномерзлых сплошных грунтов, или островные, имеющие прерывистое распространение.

В районах распространения вечной мерзлоты земляное полотно проектируют с учетом свойств вечномерзлых грунтов при их оттаивании в основании земляного полотна, в откосах выемок и водоотводных канав, а также с учетом мерзлотных процессов (бугров пучения, подземного льда, термокарста, наледей и т.п.). В пределах марей и торфяников, распространенных в районах вечной мерзлоты, не допускается удаление торфа и растительно-мохового покрова в основании насыпей.

Земляное полотно в районах распространения вечной мерзлоты сооружают по типовым и индивидуальным проектам.

Для выемок, пересекающих массивы глинистых грунтов текучей и мягкопластичной консистенции (в том числе массивы вечномерзлых грунтов, приобретающих такую консистенцию после оттаивания), предусматривают мероприятия по обеспечению устойчивости откосов и прочности основной площадки земляного полотна (устройство дренажей, замена глинистых грунтов основания дренирующими грунтами, тепловая и гидравлическая изоляция, уположение откосов и т.п.).

В районах, подверженных образованию оврагов, с учетом конкретных геологических и климатических условий проводят мероприятия по регулированию поверхностного стока воды, укреплению всего приовражного участка от начала до устья оврага, укреплению дна и уположению крутых бортов оврага, засеву приовражной зоны травами, посадке деревьев и кустарников.

Земляное полотно в горных и сейсмических районах

В горных районах насыпи, сооружаемые из камня слабовыветриваю- щихся пород высотой до 20 м, при поперечном уклоне местности не круче 1:5 проектируют по типовому профилю. Верхний слой таких насыпей толщиной 0,5 м сооружают из щебенисто-дресвяных или гравийно-галечных пород, что повышает упругость земляного полотна.

Выемки в скальных грунтах имеют откосы крутизной 1:0,2 при глубине выемки до 6 м и 1:0,5 при глубине от 6 до 12 м. В зависимости от свойств скальных грунтов, характера напластования, а.также глубины выемки крутизна откосов может меняться от 1:0,5 до 1:1,5.

В крупнообломочных грунтах выемки устраивают с откосами крутизной от 1:1 до 1:1,5. Основную площадку земляного полотна в выемках при скальных грунтах делают горизонтальной.

Кюветы в скальных грунтах разрешено устраивать прямоугольного сечения в виде лотка. В прочных скалах допускают горизонтальную площадку между откосами. В сейсмических районах проектирование земляного полотна ведут в зависимости от расчетной сейсмичности (7, 8 и 9 баллов), устанавливаемой для каждого района. При расчетной сейсмичности 9 баллов и высоте насыпей (глубине выемок) более 4 м откосы земляного полотна и из нескальных грунтов принимают на 1:0,25 положе откосов, проектируемых для несейсмических районов. При сейсмичности района более 9 баллов возводить земляное полотно запрещено.

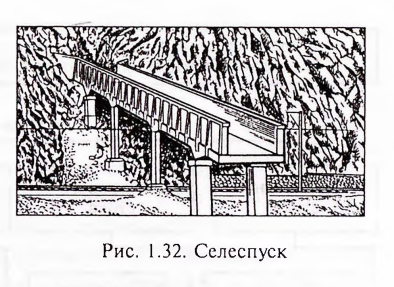

Земляное полотно в зоне действия селевых потоков проектируют в комплексе с ограждающими и селепропускными сооружениями.

Селевой поток (сель) — движущийся (по логу, склону) с большой скоростью горный паводок, несущий твердый материал. Селевая масса представляет собой смесь воды с мелкоземом, крупнообломочным материалом, стволами и корнями деревьев и т.п. Основной причиной селей является наличие на склонах бассейна продуктов выветривания в виде отложенных в складках рельефа ранее смытых с поверхности рыхлых пород и осыпей, а также скоплений в руслах водотоков больших масс мелкообломочного материала. Для предотвращения и ослабления селевых потоков проводят агролесомелиоративные мероприятия в зонах, где формируется селевая масса. Поперек ущелья устраивают каменные стены (барражи), задерживающие наносы. У выхода из ущелий для отклонения селевого потока от земляного полотна устраивают направляющие дамбы, а в очень крутых ущельях — селеспуски (рис. 1.32).