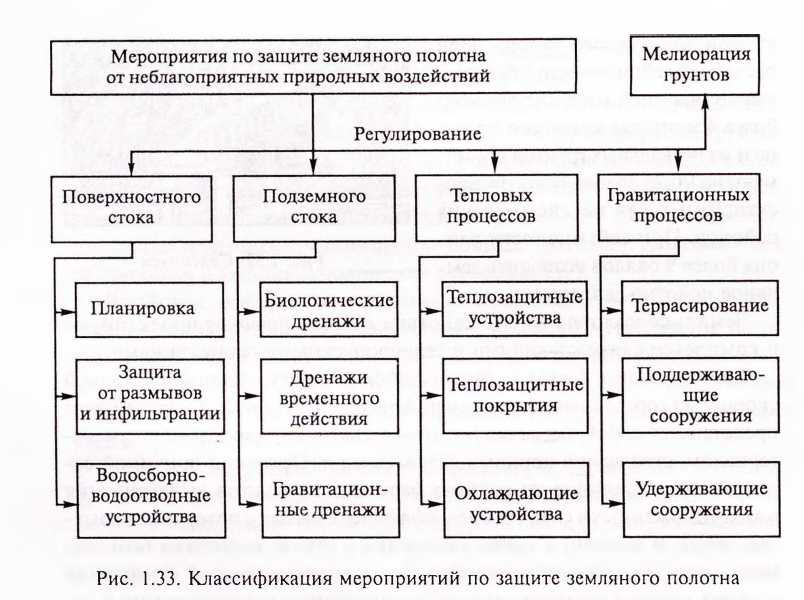

Для защиты земляного полотна осуществляют ряд мероприятий, обеспечивающих его стабильность: регулирование поверхностного стока и защита земляного полотна от его вредных воздействий; понижение или перехват подземных вод; устройство теплозащитных устройств и покрытий; устройство поддерживающих сооружений; мелиорация грунтов. Классификация мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий представлена структурной схемой на рис. 1.33.

Защита от селей осуществляется комплексами селезадерживаю- щих, селепропускных, селенаправляющих и селеотводящих сооружений с целью предотвращения железнодорожного пути от разрушения или загромождения селевыми выносами. Селезадерживающие сооружения (верховые запруды и глубинные селеуловители) задерживают селевую массу выше земляного полотна.

Защита от лавин включает комплексы лавинопредупредительных и лавинозащитных инженерных средств, предназначенных для предупреждения схода снежных лавин или для защиты железнодорожного пути от разрушительного действия движущихся снежных масс. Лавинозащитные сооружения — комплекс инженерных сооружений для борьбы с лавинами и защиты железной дороги от лавиносброса, изменяющих направление движения лавины {галерея, отбойная дамба, лавинорез и др.) или движение снеговетрового потока, приводящее к аккумулированию снега на склонах.

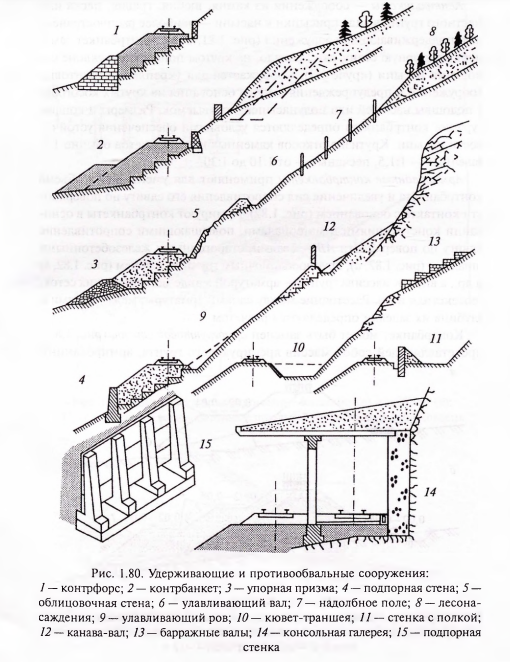

Защита от обвалов и оползней сводится к задержанию скальных обломков, движущихся в обвалах, осыпях и вывалах, или к закреплению 46 их на склонах и предотвращению падения на путь. Противообвальные и удерживающие сооружения предназначены для задержания скальных обломков, двигающихся в обвалах, осыпях и вывалах, или для закрепления их на склоне.

Противообвальная галерея — железобетонное, бетонное или каменное сооружение вдоль железнодорожного пути у крутых (более 50°) откосов склонов, защищающее путь и подвижной состав сверху от снежных лавин, обвалов, камнепадов. Противообвальные галереи состоят из подпорных стенок и перекрытий (арочного, балочного, консольного и рамного типов). Для удаления воды, скапливающейся за внутренней стенкой, устраивают дренаж и прокладывают водоспускные трубки. Применяется устройство противооползневых сооружений — комплексов инженерных сооружений (осушающих, перехватывающих воду, укрепительных и др.), повышающих сопротивление движению оползней.

Защита от размывов состоит в собирании и отводе атмосферных осадков с помощью канав и лотков. При постоянном или временном подтоплении земляного полотна защита от размывов осуществляется укрепительными сооружениями или устройствами.

Защита от песчаных заносов осуществляется закреплением прилегающих к железнодорожному пути песков защитными насаждениями или скреплением поверхности песка вяжущими веществами. Предусматриваются также противоналедное заграждение — комплекс устройств (валы, дамбы, заборы) для борьбы с наледями и предотвращения продвижения наледей к железнодорожному пути.

Защитные сооружения и конструкции — постоянные или временные инженерные устройства или сооружения, предназначенные для защиты железнодорожного пути от неблагоприятных природных воздействий: от размывов и подмывов водой, растущих оврагов, селей, снежных лавин, скальных обвалов, осыпей и оползней, наледей, песчаных заносов и выдувания.

Лесонасаждения (защитные) — специально выращенные совокупности деревьев и кустарников на полосах земельного отвода железных дорог для защиты железной дороги от природных воздействий. Различают лесонасаждения снегозадерживающие, оградительные, ветроослабляющие, пескоукрепительные, почвоукрепительные, водоемозащитные, озеленительные и др.

Регулирование поверхностного стока. Водоотводные

устройства и сооружения

Устойчивость, прочность и надежность работы земляного полотна зависят от наличия и исправности водоотводных сооружений и устройств. Проникающая в тело земляного полотна вода снижает физико-механические характеристики грунтов, неблагоприятно сказывается на стабильной и долговечной работе железнодорожного пути.

Водоотведение — сбор и удаление атмосферной, грунтовой и технологической воды с территории железнодорожной станции, земляного полотна, различных железнодорожных сооружений системой водоотводных устройств. Водоотводные устройства и сооружения применяют для регулирования поверхностного стока дождевых и весенних вод (водоотводные канавы и лотки, грунтовые валы, устройства ливневой канализации на станциях, быстротоки, перепады с гасителями энергии текущей воды и др.); для регулирования стока подземных вод (перехвата и понижения уровня грунтовых, трещинных и межпластовых вод).

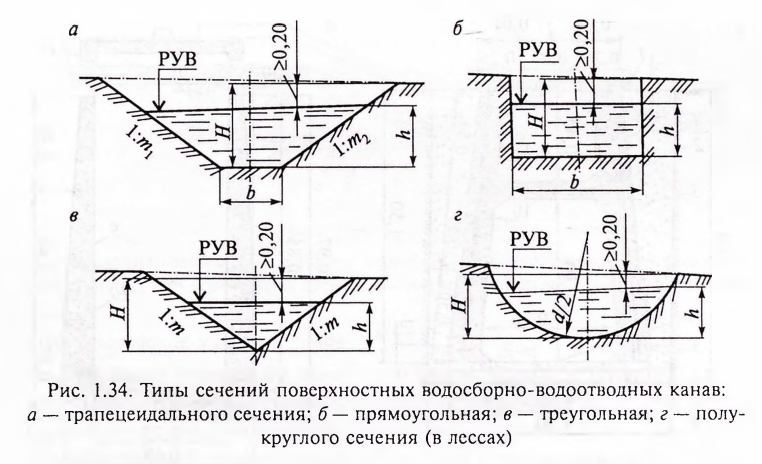

Водоотводная канава — сооружение в грунте, предназначенное для защиты земляного полотна (обычно насыпей) от размыва и переувлажнения, сбора поверхностных и грунтовых вод и отвода их в ближайший водоток. Канавы — наиболее распространенные устройства для регулирования стока поверхностных вод. Канавы имеют различные виды сечений: трапецеидальное (рис. 1.34, а), прямоугольное (рис. 1.34, б) (тор- фоприемники на болотах II типа или канавы с укреплением стенок), треугольное (забанкетные канавы, а также в скальных грунтах) (рис. 1.34, в), полукруглое (в лессовых грунтах рис. 1.34, г).

Различают канавы банкетные (забанкетные), дренажные, нагорные, водоотводные. Проектирование канав заключается в определении бассейна и расчетного расхода воды, плана и продольного профиля, размеров поперечного сечения канавы, в выборе способа укрепления дна и откосов канавы, если скорость воды будет выше допускаемой для грунта, в котором будет проложена канава (рис. 1.35). В стесненных условиях (населенные пункты, станции), а также в слабых малоустойчивых оплывающих грунтах, не способных удерживаться в откосах канав, вместо открытых канав применяют водосборные и водоотводные лотки.

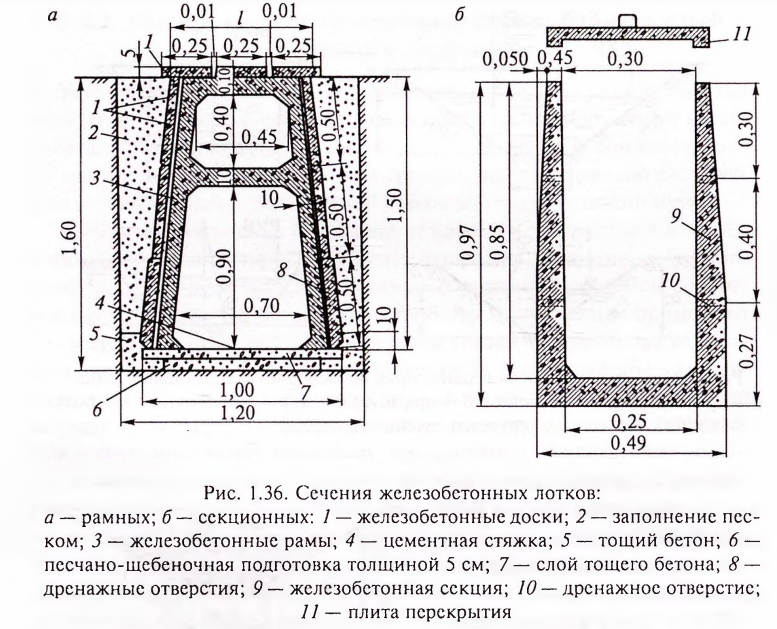

Лотки — инженерные сооружения, стенки которых могут воспринимать боковое давление грунта; водоводы незамкнутого поперечного сечения с безнапорным течением воды.

Лотки применяют вместо канав на основных площадках раздельных пунктов (поперечные и продольные лотки) и в выемках на перегонах.

Лотки, как и канавы, могут иметь трапецеидальную, прямоугольную, полукруглую или треугольную форму (рис. 1.36). За стенками лотка отсыпаются фильтры из песка, щебня или гравия, предохраняющие лотки от засорения через щели, которые устраиваются в его стенках, чтобы лоток служил в качестве дренажа. Канавы и лотки, подходящие друг к другу в разных уровнях (имеющие разные бьефы), сопрягают быстротоками, перепадами, водобойными колодцами, консольно-леечными водосбросами.

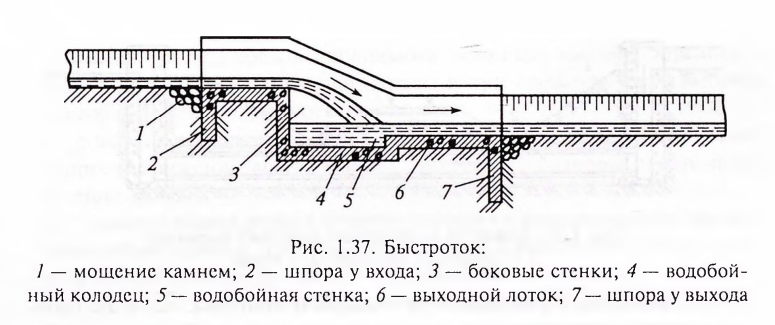

Устраивают также гидротехнические сооружения в виде открытых облицованных каналов или железобетонных лотков — быстротоки — имеющие значительные (до 1:2) продольные уклоны, для перевода потока воды большой скорости из верхового участка водовода (водоема) в нижний участок. В быстротоках вода движется, не отрываясь от дна (рис. 1.37). В коротких лотках — перепадах вода движется водопадом (с отрывом от дна).

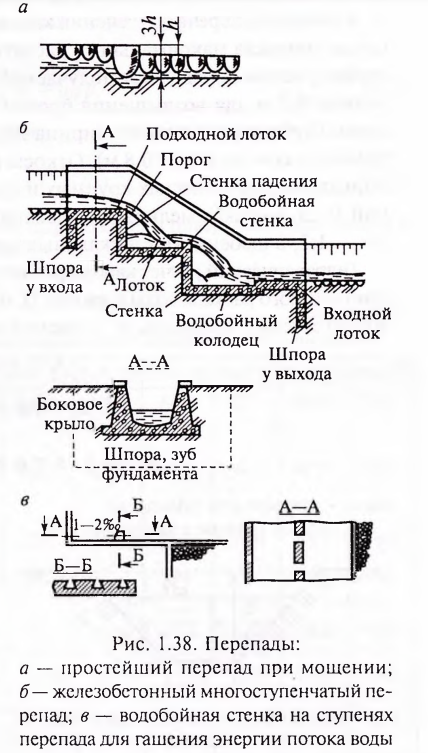

Перепад — одно- или многоступенчатое водоотводное гидротехническое сооружение в виде коротких каналов (лотков) из сборных или монолитных железобетонных конструкций для перевода потока воды большой скорости из верхового участка водовода (водоема) в нижний. Высокие скорости течения воды вызывают необходимость устройства в конце перепада специального гасителя энергии в виде водобойного колодца, водобойного уступа или водобойной стенки (рис. 1.38).

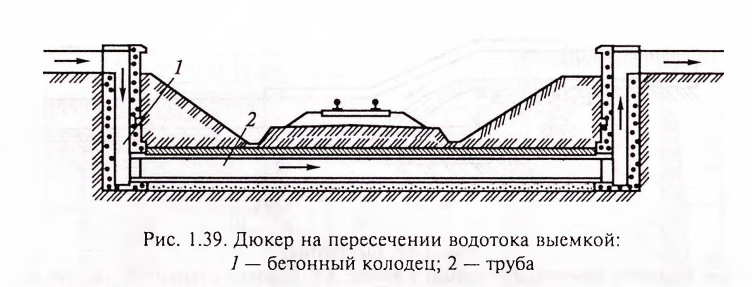

В выемках для пропуска через земляное полотно водотоков (например, оросительных каналов) укладывают специальные трубы — дюкеры (рис. 1.39).

При проектировании выемок специально рассчитывают нагорные канавы, при проектировании насыпей — продольные водоотводные канавы.

Проектирование канав заключается в определении бассейна и расчетного расхода воды; плана, продольного профиля, размеров поперечного сечения канавы в выборе способа укрепления дна и откосов, если расчетные скорости движения воды в канаве окажутся выше допускаемых скоростей для грунта, в котором прокладывают канаву.

Бассейном называют всю площадь, с которой вода стекает в данную канаву. Расположение, поперечные размеры и продольные уклоны канав проектируют таким образом, чтобы вода протекала без переполнения канавы, а скорость была достаточна для предотвращения заиливания канавы и не достигала величин, при которых возможен размыв дна и откосов канавы. Во избежание заиливания продольный уклон канав не должен быть менее 3 %о.

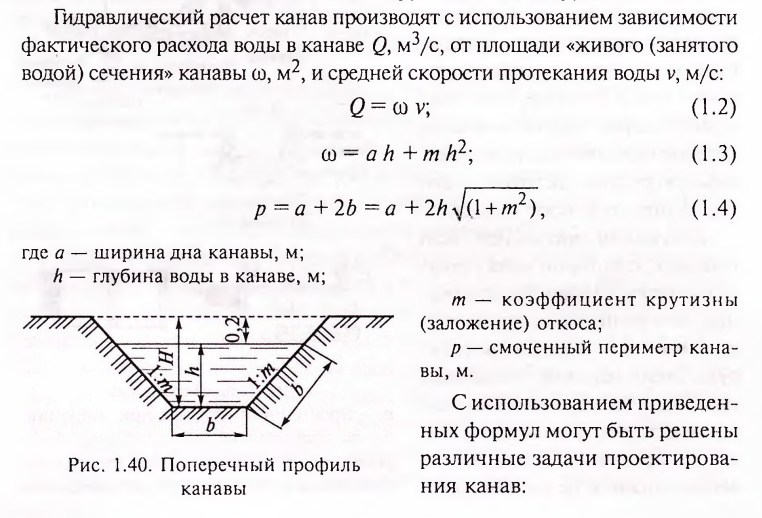

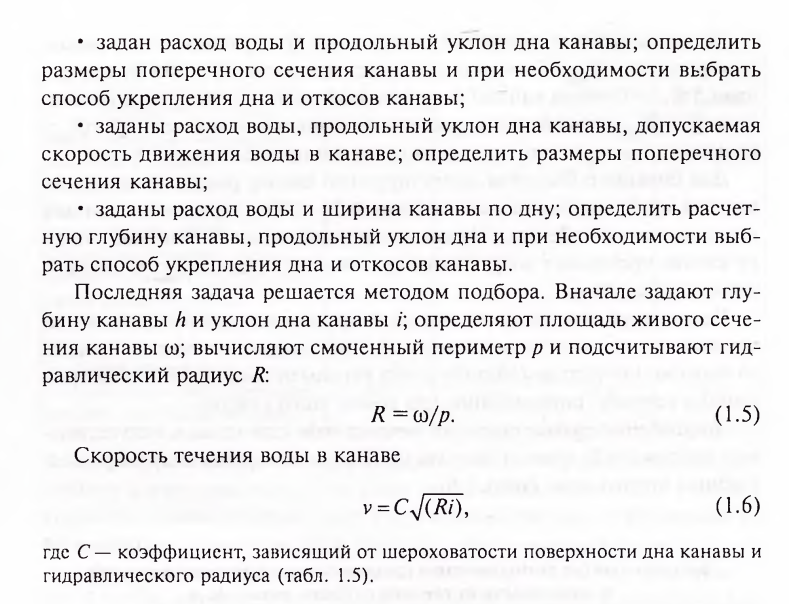

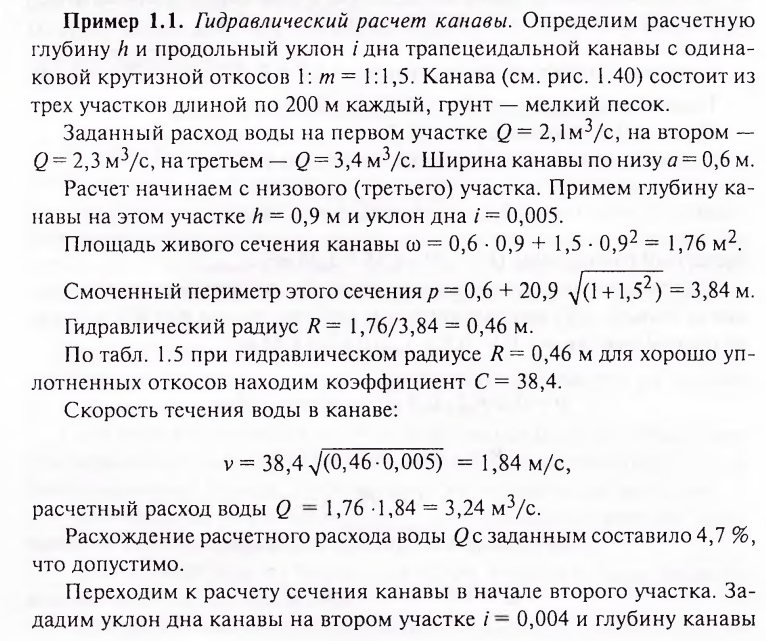

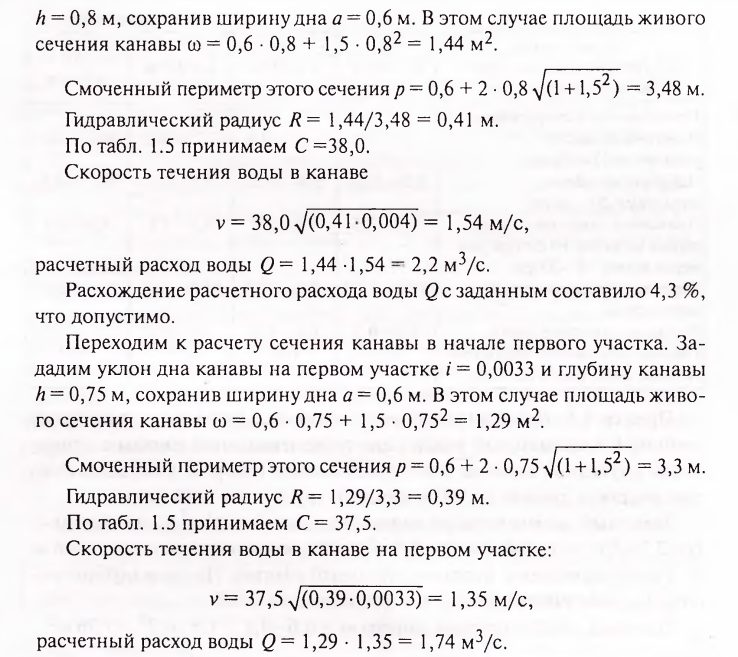

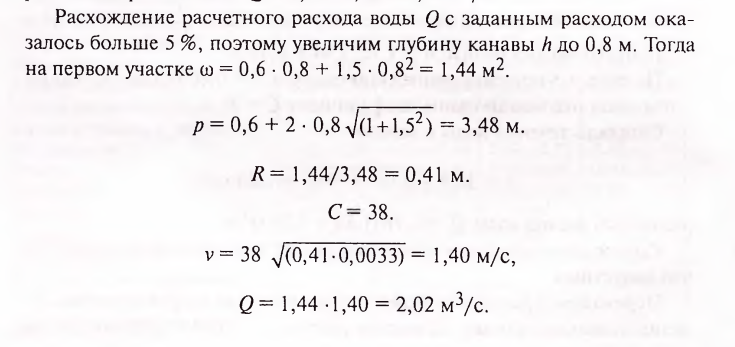

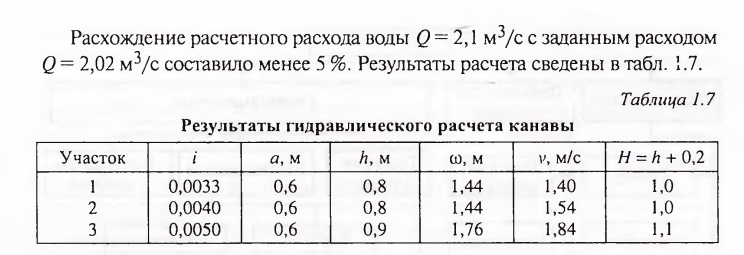

Размеры поперечного сечения канавы (рис. 1.40) устанавливают с расчетом пропуска максимального расчетного расхода воды. Наименьшую глубину канав определяют получаемой расчетной величиной с прибавлением 0,2 м для возвышения бровки канавы над расчетным уровнем воды. Глубина канавы и ее ширина по дну должны быть не менее 0,6 м (на болотах — не менее 0,8 м). Откосы канавы в глинистых грунтах, суглинках, супесях и песках крупных и средней крупности делают крутизной 1:1,5, в песках мелких и пылеватых, обводненных и илистых грунтах — 1:2, в щебенистых и скальных грунтах — 1:1 и круче.

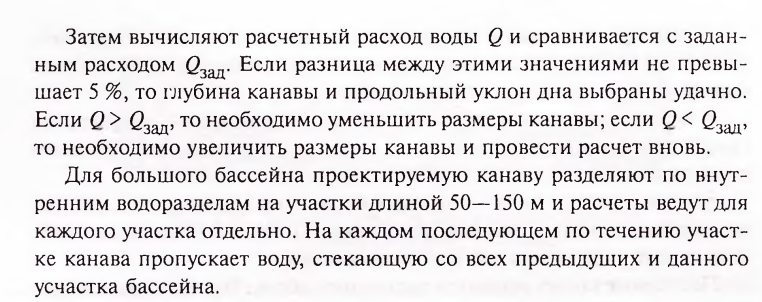

Для большого бассейна проектируемую канаву разделяют по внутренним водоразделам на участки длиной 50—150 м и расчеты ведут для каждого участка отдельно. На каждом последующем по течению участке канава пропускает воду, стекающую со всех предыдущих и данного усчастка бассейна.

Расход воды в канаве нарастает по ее протяжению постепенно, но так как непрерывно изменять размеры сечения канавы затруднительно, то на протяжении того или иного участка канавы от самого его начала принимают сечение, определенное для конца этого участка.

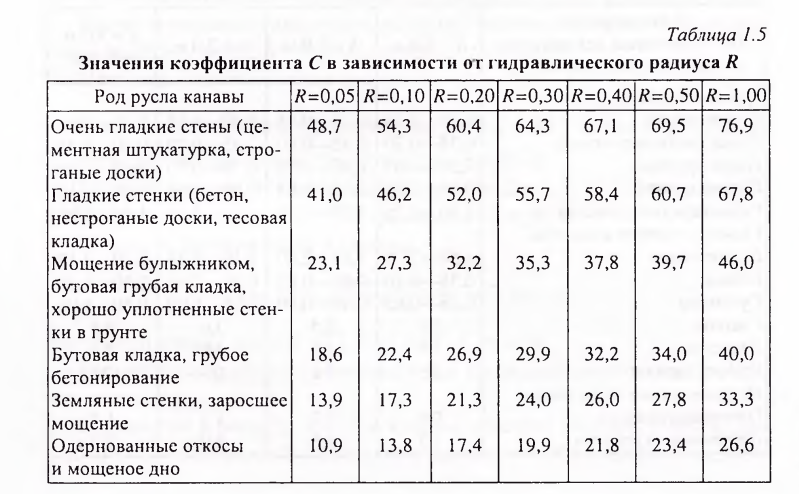

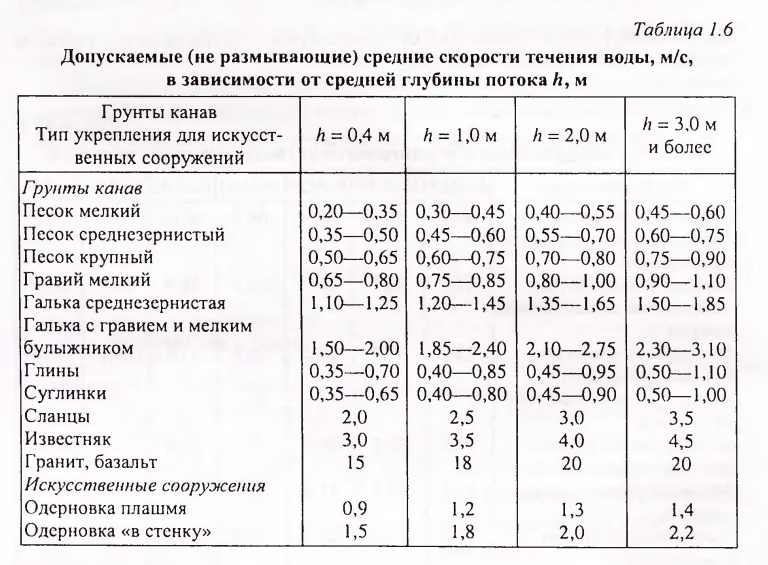

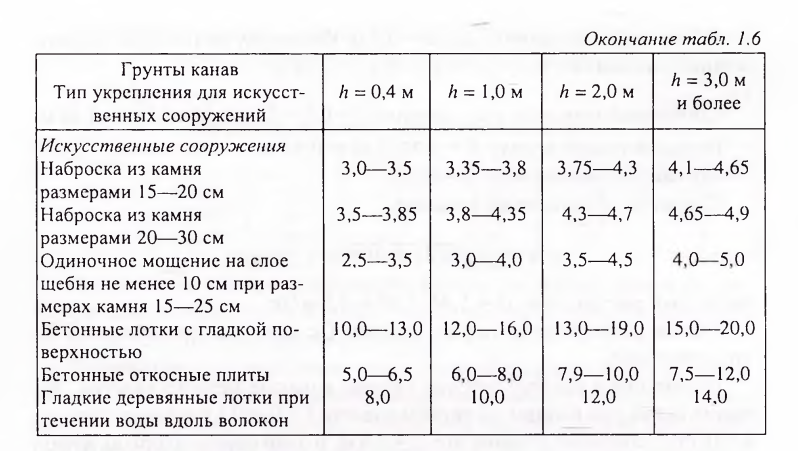

Допускаемые средние скорости течения воды (для канав и искусственных сооружений) зависят от рода грунта (типа укрепления) и средней глубины потока воды (табл. 1.6).

При правильном проектировании канавы расчетные скорости движения воды по мере приближения к устью канавы должны увеличиваться. В примере это требование выполнено — 1,40 < 1,54 < 1,84.

Полученные скорости движения воды необходимо сравнить с допускаемыми скоростями при заданном грунте канавы. По табл. 1.7 находим, что допускаемая скорость при глубине канавы 1,0 м не превышает 0,45 м/с, что намного меньше расчетных скоростей (1,40, 1,54, 1,84). Поэтому необходимо предусмотреть укрепление откосов на всем протяжении канав (см. п. 1.4.4).

Регулирование подземного стока

Наличие в земляном полотне и его основании воды отрицательно сказывается на обеспечивающих устойчивость и прочность земляного полотна характеристиках грунта. Для защиты земляного полотна от вредного воздействия грунтовых вод устраивают специальные комплексные устройства — путевые дренажи, служащие для перехвата и понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода воды за пределы грунтового сооружения, а также для снижения влажности грунта (рис. 1.41).

Дренажные сооружения предназначены:

- для осуществления полного перехвата подземных вод на глубину до водоупорного слоя (совершенный дренаж);

- для понижения уровня подземных вод в местах, где не представляется возможным или нецелесообразно осуществить полный перехват вод (несовершенный дренаж, глубина которого определяется расчетом);

- для создания упора (контрфорса) из осушенного грунта для удержания от сползания вышележащих грунтовых массивов;

- для выпуска воды из балластных корыт, мешков и гнезд, расположенных в теле земляного полотна;

- для понижения влажности слагающих земляное полотно грунтов.

По принципу осушения дренажи разделяют на гравитационные (вода поступает из грунта за счет силы тяжести), вентиляционные (поступающая из грунта влага удаляется испарением) и биологические дренажи, в которых осушение грунта происходит посредством испарения влаги растительностью (деревьями, кустарником, травяным покровом).

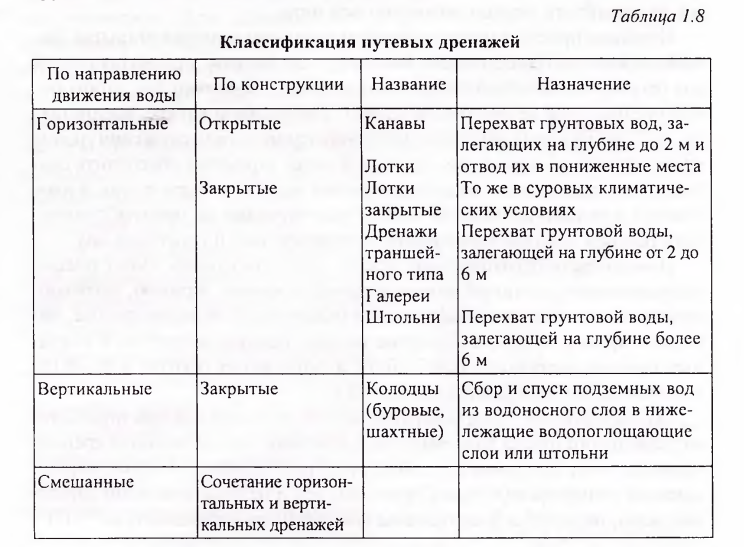

По характеру сбора и отвода подземных вод, способам сооружения и конструктивным особенностям дренажи делятся на горизонтальные, вертикальные и комбинированные. Горизонтальные дренажи могутбыть открытые (в виде канав и лотков) и закрытые. Закрытые дренажи могут быть траншейного типа (беструбные, трубчатые и галереи), а также в виде прорезей, штолен и «кротовых» дренажей (скважин, пробуриваемых в теле земляного полотна с небольшим наклоном к горизонту). Вертикальные дренажи устраивают в виде буровых или шахтных водоспускных колодцев. В сложных гидрогеологических условиях и при осушении оползневых склонов применяют комбинированные дренажи, представляющие собой сочетания горизонтальных и вертикальных дренажей.

По охвату осушаемого объекта и характеру работы дренажи разделяют на одиночные дренажи (изолированное сооружение самостоятельно обеспечивает осушение), групповые дренажи (осушение объекта производится отдельными не связанными друг с другом сооружениями) 58

и дренажную сеть, представляющую собой единую систему комплекса дренажей. Различают дренажи совершенного типа (дренаж полностью пересекает водоносные слои и доходит до водоупора, перехватывая водный поток) и несовершенного типа (дренаж перерезает водоносный слой грунта частично и не достигает водоупора).

Как правило, дренаж состоит из следующих элементов: дренажная траншея, дренирующий заполнитель, гидроизоляционный экран, предотвращающий поступление атмосферной воды в дренаж или исключающий потерю собранной дренажем грунтовой воды, смотровые колодцы или скважины, выпуски дренажей на поверхность земли и отводящие открытые канавы.

Для исправной работы выпуска дренажа и защиты вытекающей воды от промерзания на последнем участке дренажа дают трубам наибольший уклон, утепляют дренаж, поднимают низ трубы не менее чем на 0,5 м над дном отводящей канавы (лотка) и др. Трассу дренажа проектируют так, чтобы обеспечить наиболее полное осушение грунтов при наименьших строительных и эксплуатационных затратах.

Ограждающие дренажи обычно располагают перпендикулярно направлению потока воды. Дренажи для осушения грунтов основной площадки в выемках, на нулевых местах и невысоких (до 2 м) насыпях, а также откосов выемок располагают параллельно оси пути. Если необходимо не допустить воду из выемки в насыпь, устраивают дренажи-преградители перпендикулярно оси пути.

Наиболее простым гравитационным дренажом является открытая дренажная канава. Откосы и дно водоотводной канавы, предназначенной для регулирования стока поверхностной воды, укрепляют так, чтобы поверхностная вода не проникала в грунт. В дренажной канаве, предназначенной для перехвата неглубоко залегающего потока или снижения уровня поступающей к сооружению грунтовой воды, стремятся обеспечить свободное вытекание воды из грунта в канаву через ее откосы и дно. Живое сечение и уклоны дренажной канавы рассчитывают на пропуск суммарного расхода попадающих в канаву поверхностных и грунтовых вод.

Поверхность грунтовых вод в зоне действия канавы имеет плавно искривленное очертание, понижающееся к канаве. Кривую, получающуюся на вертикальном разрезе этой поверхности поперек канавы, называют кривой депрессии. Средние уклоны кривых депрессии в песчаных грунтах составляют 0,003—0,02; в супесчаных грунтах 0,02—0,05; в суглинках 0,05—0,1; в глинах 0,1—0,2.

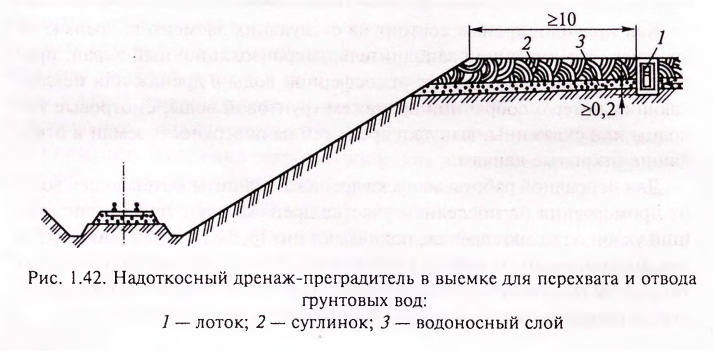

Одновременный отвод поверхностных и грунтовых вод при трудностях их раздельного отвода канавами или дренажами осуществляются дренажными лотками. Врезанный в водоупорный слой дренажный лоток, пересекающий направление течения грунтовых вод и перехватывающий грунтовые воды, называется надоткосным дренажем-преградителем (рис. 1.42).

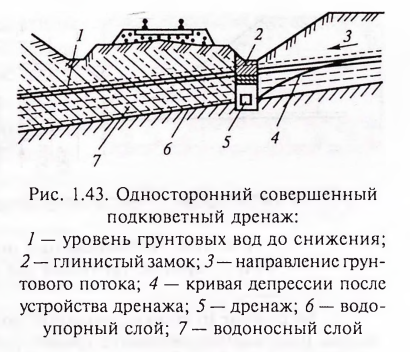

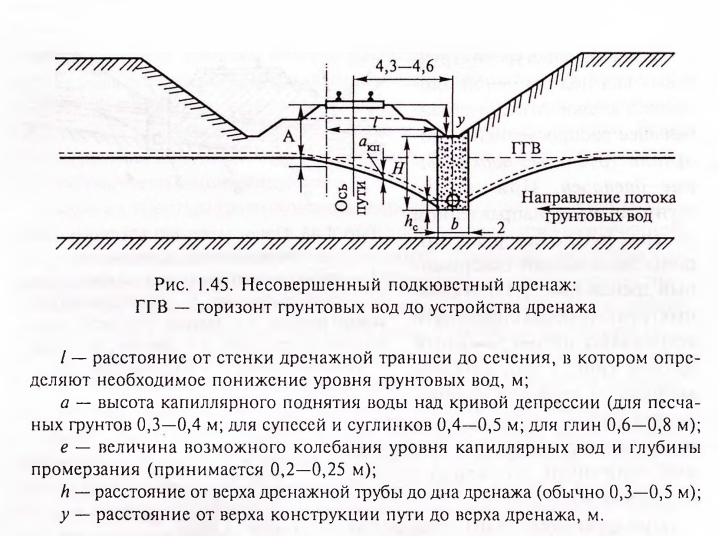

Для понижения уровня фунтовых вод под основной площадкой земляного полотна наибольшее распространение получили трубчатые подкюветные дренажи. При потоке фунтовой воды, направленном поперек пути с нагорной стороны закладывают совершенный дренаж (рис. 1.43). В связных фунтах с обеих сторон пути устраивают несовершенный дренаж (рис. 1.44). Глубина дренажной траншеи определяется типом дренажа (совершенный, несовершенный) и необходимой величиной снижения уровня грунтовых вод.

При сравнительно неглубоком (до 3—4 м) залегании водоупорного слоя устраивают совершенный дренаж. Глубина траншеи равна расстоянию от поверхности земли до водоупорного слоя плюс 0,2—0,3 м для заглубления траншеи в водоупорный слой. Ширина траншеи совершенного дренажа зависит от технологии производства работ по устройству дренажа и применяемых землеройных механизмов.

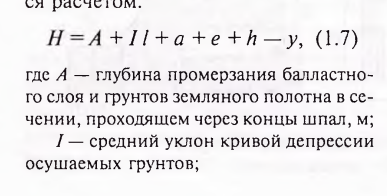

Глубина Н траншеи несовершенного дренажа (рис. 1.45) определяется расчетом:

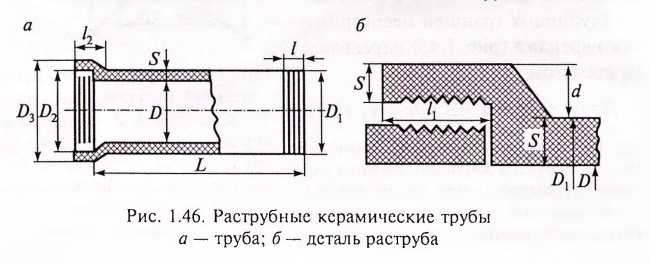

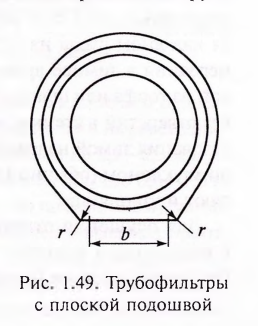

Для отвода воды, просочившейся в дренажную канаву, вдоль нее по дну укладывают дренажные трубы. Наиболее распространены трубы керамические или асбоцементные безраструбные, керамические раструбные (рис. 1.46), трубофильтры с соединительной муфтой из крупнопористого бетона (рис. 1.47), гладкие круглые и фальцевые трубофильтры (рис. 1.48), трубофильтры с плоской подошвой (рис. 1.49). Диаметр дренажных труб определяют расчетом.

В стенках трубопровода устраивают определяемое расчетом число и размеры отверстий, через которые в трубу поступает вода. Отверстия в дренажных трубах располагают в нижних и боковых частях труб, чтобы вместе с водой в трубы не попадали частицы фунта и заполнителя. Отверстия делают круглыми диаметром 5—15 мм или в виде щелей длиной по 100 мм и шириной 8—10 мм и располагают их с каждой стороны в два ряда в шахматном порядке. Обычно общая площадь отверстий составляет примерно 0,5 % поверхности трубы. В коротких трубах отверстия не делают, вода фильтруется через стыки труб.

Трубы окружены дренирующим материалом; диаметр частиц грунта-заполнителя должен быть не менее 0,3—0,5 ширины щели (не менее 0,25—0,3 диаметра круглого отверстия). У самой трубы укладывают прогрохоченный щебень или гравий размерами 50—70 мм, а потом гравий или песок.

Для предохранения заполнителя от засорения сверху и дренажа от проникновения поверхностной воды на всю ширину траншеи в ее верхней части укладывают глиняный замок толщиной 0,2—0,5 м.

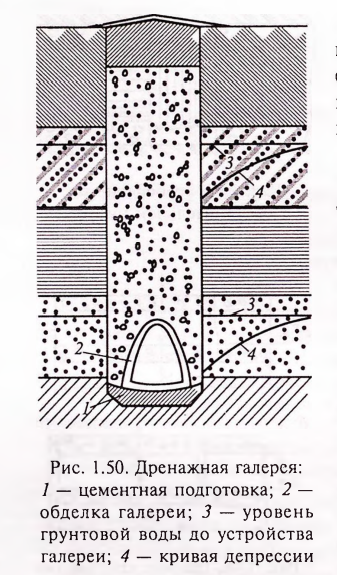

Если грунтовые воды залегают на глубине от 6 до 10 м, дренаж устраивают в виде дренажной галереи (рис. 1.50) большой дренажной трубы (диаметром 1,5—1,7 м), используемой для сбора и отвода с одного или нескольких водоносных горизонтов грунтовых вод, залегающих на глубине от 6 до 10 м. Размеры галереи обеспечивают возможность прохода человека для осмотра и обслуживания сооружения.

В стенках галереи делают дренажные отверстия, а за стенками устраивают обратный фильтр из среднезернистого песка, защищающий дренажный заполнитель от механического выноса частиц грунта и предупреждения заиливания дренажа.

У выхода галерея имеет оголовок в виде подпорной стены. Если галерея сооружается из железобетонных колец, между ними оставляют зазоры 1,5—3,0 см, а дренажные отверстия не устраивают.

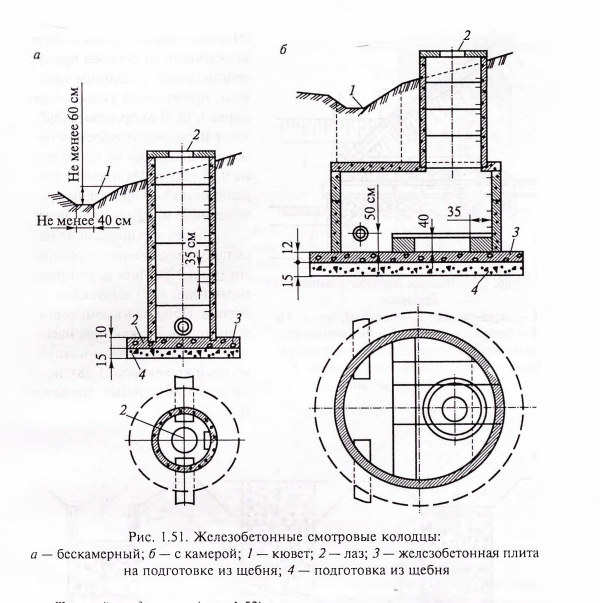

Чтобы следить за работой дренажных сооружений и производить их систематическую прочистку устраивают смотровые колодцы — устройства для систематической прочистки дренажных сооружений и вентиляции грунта в летнее время.

Верхнюю часть колодца во избежание попадания в него поверхностной воды выводят выше уровня земля на 0,5 м. Для спуска в колодец заделывают в стены металлические скобы через каждые 0,3—0,4 м по высоте. В нижней части колодца делают отстойник, глубина которого составляет 0,35—0,5 м.

Колодцы устраивают на расстоянии через 50—75 м друг от друга, а также во всех точках поворота линии и в точках перелома продольного профиля дренажа. Колодцы бывают железобетонные, бетонные, каменные. Широко применяются колодцы из железобетонных колец (рис. 1.51).

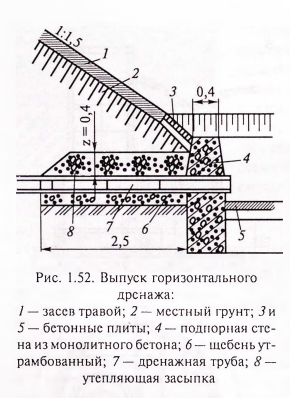

Выпуски горизонтальных дренажей (рис. 1.52) устраивают в виде подпорных стен; свес концевого участка дренажной трубы возвышается над дном русла на 0,25—0,5 м. Для предохранения выпуска от промерзания в зимнее время концевой участок дренажа утепляют подушкой из торфа или шлака; трубы в пределах концевого участка укладывают без отверстий в стенках и без зазоров в стыках. Для предотвращения образования зимой наледей концевой участок дренажа укладывают с большим уклоном (обычно 1:10). Отводное русло при необходимости укрепляют и утепляют.

Для осушения отдельных водоносных линз, небольших массивов с рассеянным выходом грунтовых вод устраивают откосные дренажи. Откосные дренажи бывают траншейные, скважинные и пристенные.

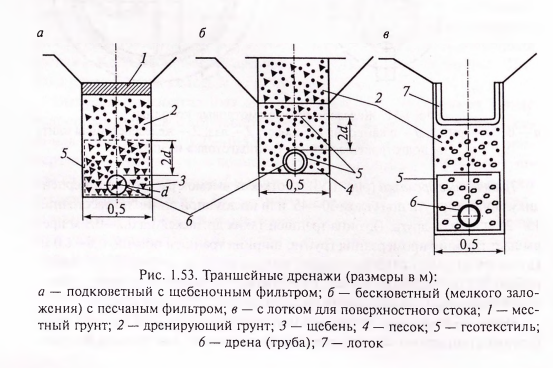

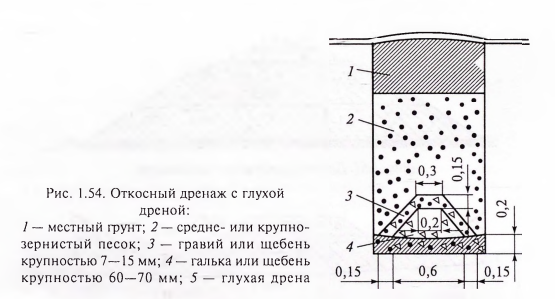

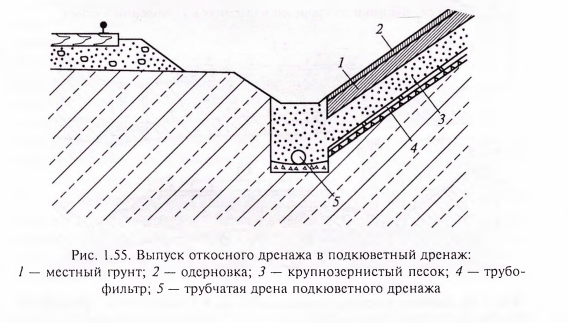

Траншейные дренажи (рис. 1.53) на откосах выемок располагают перпендикулярно оси пути под углом 30—45° или по ломаной линии на расстоянии 15—20 м друг от друга. Глубина траншеи таких дренажей на 0,2—0,3 м превышает глубину промерзания грунта; ширина траншеи обычно 0,8—1,0 м. Глухая дрена (рис. 1.54) обеспечивает выпуск воды по щебеночному заполнению без трубы. Выпуск воды из откосных дренажей в выемках производят в продольный подкюветный дренаж (рис. 1.55) или в лоток.

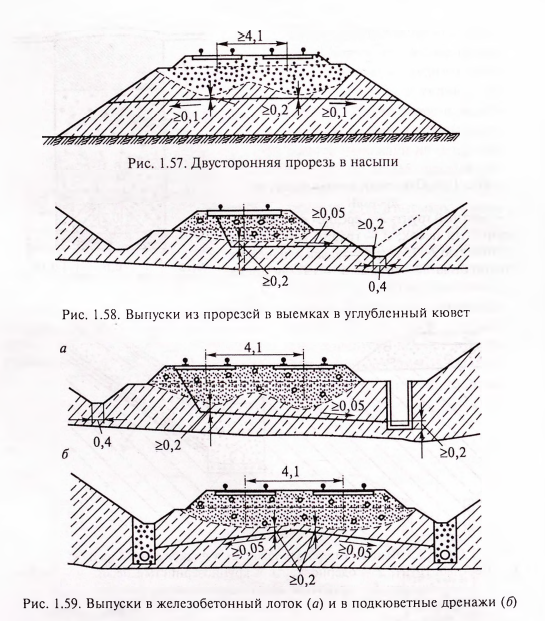

Поперечные дренажи (прорезы в насыпи) устраивают для выпуска воды из углублений основной площадки земляного полотна, как правило, без дрен.

Ширину прорези принимают в зависимости от способа производства работ и глубины траншеи, продольный уклон — не менее 1/10. Дно прорези заглубляют ниже дна углубления основной площадки не менее чем на 0,25—0,5 м. На насыпях устраивают по 2—3 прорези на протяжении 25 м, в выемках — реже.

Поперечные прорези на насыпях бывают с односторонними (рис. 1.56) или двусторонними (рис. 1.57) выпусками на откосы. Прорези в выемках размещают так же, как и на насыпях, а выпуски делают в углубленный кювет (рис. 1.58), лотки или продольные дренажи (рис. 1.59).

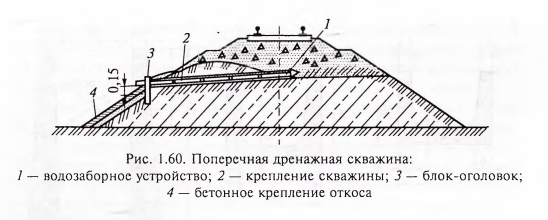

Для выпуска свободной воды из замкнутых водосодержащих зон (балластные мешки, глубокие ложа, гнезда) в насыпях высотой более 3 м устраивают поперечные дренажные скважины (рис. 1.60).

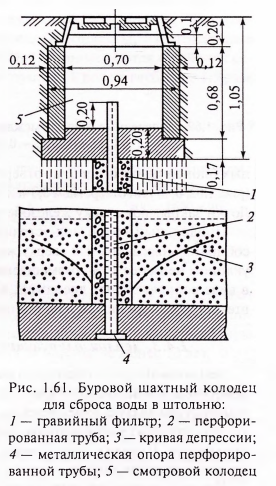

Вертикальные дренажи устраивают при необходимости сбора воды из обводненной зоны (несколько водоносных слоев) чтобы сбросить ее в нижележащий водопринимающий слой грунта или в штольню (рис. 1.61). Такие дренажи делают или в виде буровых скважин с трубами диаметром 68 от 150 до 500—600 мм, или в виде шахтных колодцев, сооружаемых из железобетонных колец диаметром не менее 1 м. Штольня — инженерное сооружение для перехвата грунтовых вод, залегающих на глубине более 12 м. При строительстве штольни используют или щитовую проходку, или горный способ.

Водоотводы на раздельных пунктах устраивают для защиты пути от воды, поступающей «с поля», отведения с территории раздельных пунктов поверхностных атмосферных вод, а также промышленной и технологической воды. В системах водоотводов используют как открытые сооружения (канавы, кюветы, лотки), так и закрытые сооружения (коллекторы, дренажи, водопоглощающие колодцы). Сток воды к этим сооружениям обеспечивают приданием поверхности балластного слоя и земляного полотна поперечного уклона 0,01—0,03.

В качестве поперечных поверхностных водоотводов применяют междушпальные железобетонные лотки коробчатого сечения в виде отдельных блоков длиной 1 и 2 м, отверстием 0,25 м и глубиной 0,2 и 0,3 м (рис. 1.62, а, б) или отверстием 0,3 м и глубиной 0,45; 0,65 и 0,85 м (рис. 1.62, в). Лотки закрывают сверху железобетонными съемными плитами.

Продольный водоотвод устраивают на раздельных пунктах в виде собирательных закрытых сверху железобетонных лотков с продольным уклоном не менее 2 %о, размещаемых на пониженных междупутьях или в виде собирательных дренажей, в трубы (длиной 0,4—1,0 м) которых втекает вода через щели в их стенках, или через зазоры между трубами.

Теплоизолирующие устройства и покрытия

Земляное полотно постоянно находится под непосредственным воздействием климатических факторов. При периодических изменениях температуры воздуха изменяется температура поверхностных слоев грунта. Это приводит к изменениям содержания влаги, структуры и прочности грунтов. В связи с этим разрабатывают мероприятия, направленные на регулирование тепловых процессов в грунтах земляного полотна.

Теплоизолирующие устройства и покрытия используют для предотвращения морозного пучения грунтов при сезонных изменениях температуры и для предотвращения оттаивания вечномерзлых грунтов.

Теплоизолирующими устройствами считают различные подушки из теплоизолирующих материалов, имеющих толщину, составляющую 0,1 и более их ширины; покрытиями — тонкие подушки или плиты, у которых отношение толщины к ширине составляет 0,02 и менее.

В качестве теплоизолирующих материалов применяют шлаки, отходы асбестовой промышленности, опилки, а также пенопластовые покрытия.

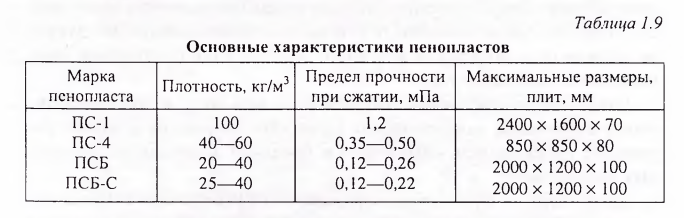

Пенопластовое покрытие — защитное покрытие основной площадки земляного полотна железнодорожного пути в целях теплоизоляции грунтов и предотвращения пучин земляного полотна. Пенопласт представляет собой материал с системой не сообщающихся между собой ячеек (пор), содержащих газ. Жесткие пенопласты в форме плит (табл. 1.9), изготовленные по прессовому методу, укладывают во всех гидрогеологических и климатических условиях. Пенопласты, изготовленные по беспрессовому методу (ПСБ и ПСБ-С), применяются в районах сезонного промерзания при залегании грунтовых вод на глубине в 1,5 раза большей глубины промерзания.

При расчетах теплоизолирующих устройств и покрытий определяют глубину промерзания утепляемого грунта и толщину подушки или по¬крытия. За глубину промерзания обычно принимают максимальную из максимальных глубин промерзания за период не менее 10 лет.

Защитные и укрепительные устройства и сооружения

Борьба с проникшей в грунт водой всегда сложнее и дороже мер по отводу поверхностной воды. Для предупреждения разрушения откосов насыпей, выемок и всех защитных и водоотводных земляных сооружений и устройств, возводимых из грунтов или сооружаемых в грунтах, подверженных разрушению от природных воздействий, а также подтопляемых, их всегда укрепляют.

Укрепительные устройства земляного полотна по их назначению подразделяют на два основных вида: укрепление откосов выемок и не подтопляемых насыпей; укрепление водоотводных сооружений и подтопляемых откосов насыпей и берегов.

Укрепление откосов земляного полотна. Устойчивость откосов количественно оценивают отношением факторов, удерживающих откос в состоянии равновесия (силы трения и сцепления, составляющие веса, противодействующие сдвигу и др.), к факторам, способствующим нарушению устойчивости (гидродинамические силы, сдвигающие составляющие веса и др.). Коэффициент (степень) устойчивости (стабильности) изменяется во времени, имея как годовые, так и многолетние изменения. Если устойчивость откосов не обеспечивается, прибегают к строительству укрепительных устройств и сооружений.

Укрепительные устройства и сооружения представляют собой покрытия откосов насыпей, выемок, конусов мостов, кюветов и канав, дна водоотводных сооружений и русел рек вблизи малых искусственных сооружений. Они предназначены для предохранения поверхностных слоев грунта от размыва водой, от осыпания, образования трещин в грунте, а также от повреждения земляного полотна и его сооружений течением воды, ледоходом и др.

Откосы не подтопляемых насыпей и выемок до 12 м при благоприятных почвенных, климатических и гидрогеологических условиях укрепляют травосеянием, одерновкой и посадкой древесно-кустарниковых насаждений.

Травосеяние — способ механизированного укрепления откосов посевом многолетних трав по нанесенному на откос слою растительного грунта, при котором создается дерновый покров, предотвращающий эрозионные деформации.

Засев травой — один из основных видов укрепления откосов выемок и незатопляемых насыпей. Для засева травой применяют смеси из многолетних быстрорастущих трав, имеющих сильно развитую корневую систему: рыхлокустовые (например, тимофеевку), корневищные (например, костер безостый) и стержнекорневые травы (например, люцерну). Травяной покров увеличивает механическое сопротивление сплывам и аналогичным деформациям земляного полотна, уменьшает количество поверхностной воды, способствует осушению грунта.

Дерн — верхний слой почвы, скрепленный корнями и корневищами многолетних трав, увеличивает механическое сопротивление сплывам и способствует осушению грунта.

Для ускорения укрепительного слоя производят одерновку откосов, которую выполняют свежим дерном с густой низкорослой травой. При песчаных грунтах под дерн укладывают слой растительной земли толщиной около 10 см.

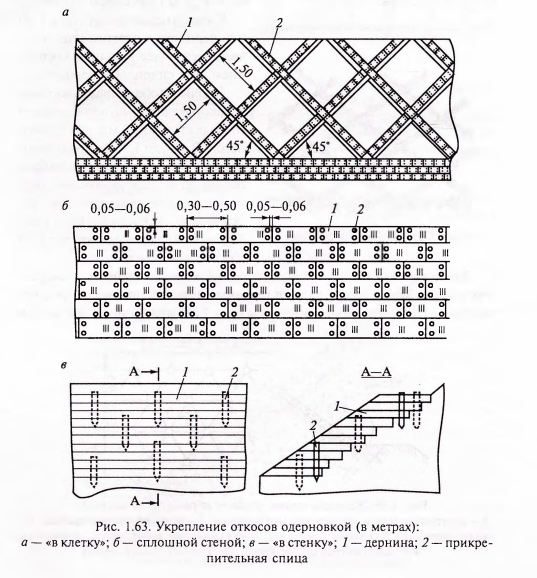

Откосы выемок, где возможны поверхностные сплывы, откосы кюветов и канав при скоростях течения воды более 1 м/с укрепляют одерновкой «в клетку», сплошной, «в стенку» (рис. 1.63). При одерновке «в клетку» дерновые ленты на откосе укладывают по взаимно перпендикулярным направлениям. Образующиеся клетки размерами 1,5×1,5 м засевают травой. Для скрепления дерна с грунтом забивают деревянные спицы длиной 0,25—0,30 м и сечением 2×2 см.

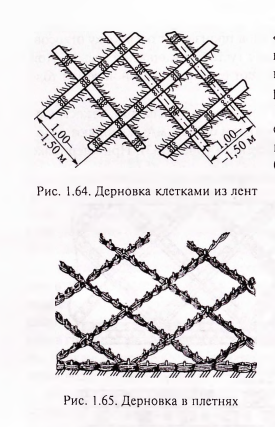

Клетки из дерновых лент (рис. 1.64) или дерновка в плетнях (рис. 1.65) являются более сильным креплением, чем сплошная одерновка.

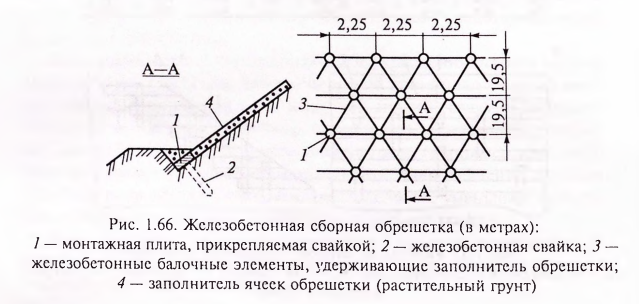

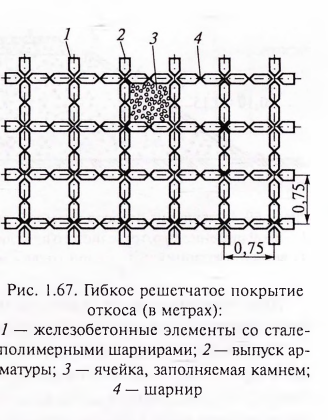

Одерновка обеспечивает сопротивление откосов размыву водой, текущей со скоростью до 0,9 м/с при глубине потока 0,4 м, до 1,2 м/с при глубине потока 1,0 м, до 1,3 м/с при глубине потока 2,0 м. Если укрепление одерновкой недостаточно, применяют железобетонную обрешетку (рис. 1.66), гибкое решетчатое покрытие (рис. 1.67) или плитные конструкции.

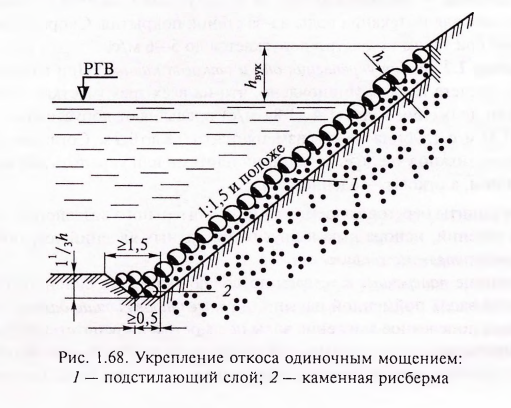

Длительно или постоянно подтопляемые откосы насыпей при скоростях течения воды в зависимости от глубины потока от 2 до 6 м/с или высоте волны до 1,5 м укрепляют одиночным (рис. 1.68) или двойным мощением из камня размером 0,15—0,3 м на слое щебня или гравия толщиной не менее 0,10 м.

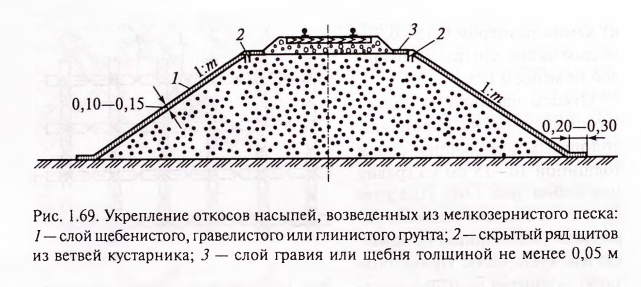

Откосы насыпей из мелкозернистого песка укрепляют сплошным одевающим слоем толщиной 10—15 см из гравия или щебня (рис. 1.69). При этом бровку земляного полотна укрепляют рядом щитов из камыша или кустарника. Применяют также покрытие песчаных откосов глиной с добавлением песка, предупреждающего появление в покрытии усадочных трещин.

На насыпях, откосы которых подвержены сплывам, при наличии углублений на основной площадке земляного полотна, способствующих увлажнению грунта атмосферными осадками, укладывают гидроизоляцию — в качестве материала применяют полимерные пленки или асфальтобетон толщиной 10—15 см.

При недостаточности поверхностных укрепительных покрытий создают капитальные защитные сооружения.

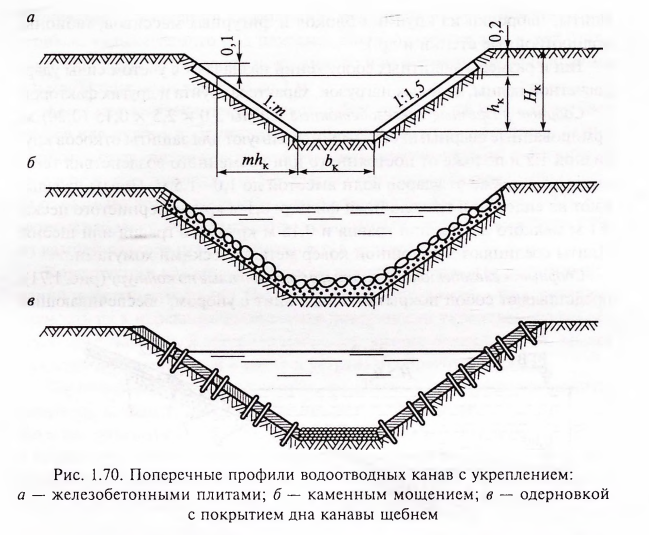

Укрепление водоотводных сооружений и подтопляемых откосов насыпей и берегов. Вид укрепления водоотводных канав выбирают в соответствии с допускаемыми средними скоростями течения воды. Если скорость течения воды в канаве превышает допустимую для данного грунта (см. табл. 1.6), канаву укрепляют различными одеждами (рис. 1.70).

Плиты укладывают на песчаную подготовку. Продольные швы между плитами заливают цементным раствором; поперечные — асфальтовой мастикой. У подошвы откоса на высоту до 0,25 м швы оставляют открытыми для вытекания воды из-за стенок покрытия. Скорость воды в канаве при таком покрытии допускается до 5—6 м/с.

Пример 1.2. Выбор укрепления дна и откосов канавы. При гидравлическом расчете канавы установлено, что на всех трех участках канавы скорости движения воды (1,4—1,84 м/с) превышают допустимую скорость 0,45 м/с. Глубина канавы изменяется от 0,8 до 0,9 м. Согласно табл. 1.6 канаву можно укрепить бетонными плитами или укрепить дно канавы щебнем, а откосы — одерновкой.

Для защиты берегов водоемов от разрушительного воздействия волновых течений, напора льда и других природных явлений устраивают берегоукрепительные сооружения.

Короткие поперечные траверсы позволяют избежать сильного течения воды вдоль пойменной насыпи, а струенаправляющие дамбы обеспечивают поперечное движение воды под мостом и препятствуют опасному прижатию потока пойменной массы воды к одному из берегов. Поперечные регуляционные сооружения — речные буны (шпоры), снижающие скорости течения воды и вызывающие накопление наносов; запруды и полузапруды, направляющие водный поток в основное русло, или прокопы, спрямляющие русло реки.

При небольших размерах регуляционных сооружений с ограниченным сроком службы применяют габионы, фашины (хворостяные вязанки, скрепленные проволочными поясами), сипаи (бревенчатые устройства в виде вышек, заглубляемые в дно водоема и имеющие горизонтальную площадку, загружаемую камнем).

По характеру взаимодействия с водным потоком различают активные и пассивные берегоукрепительные сооружения.

Активные сооружения используют энергию потока при намыве и сохранении береговых наносов (регулирующие дамбы, поперечные полузапруды, наносозадерживающие буны, волноломы). Пассивные берегоукрепительные сооружения противопоставляют водному потоку прочность и устойчивость своей конструкции (бетонные и железобетонные плиты, наброски из крупных блоков и фигурных массивов, габионы, волноотбойные стенки и др.).

Тип и размеры защитных сооружений назначают с учетом силы удара расчетной волны, ледовых нагрузок, характера грунта и других факторов.

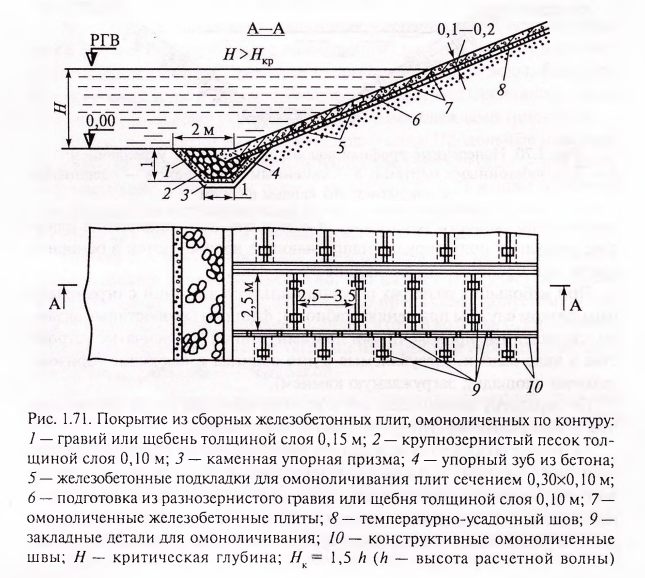

Сборные разрезные железобетонные плиты 3,0 х 2,5 х 0,15 (0,20) м, армированные сварными сетками, используют для защиты откосов крутизной 1:2 и положе от постоянного или временного воздействия текущих вод, а также от ударов волн высотой до 1,0—1,5 м. Плиты укладывают на сплошной трехслойный фильтр: 0,1 м крупнозернистого песка; 0,1 м мелкого щебня или гравия и 0,15 м крупного гравия или щебня. Плиты соединяют в сплошной ковер металлическими хомутами.Сборные железобетонные плиты, омоноличенные по контуру (рис. 1.71), представляют собой покрытие в виде плит с упором, обеспечивающим устойчивость основания укрепления, и фильтра из дренирующего материала, укладываемого под плитами. Такое покрытие защищает откосы, работающие в условиях постоянного или временного подтопления и воздействия волн высотой до 3 м.

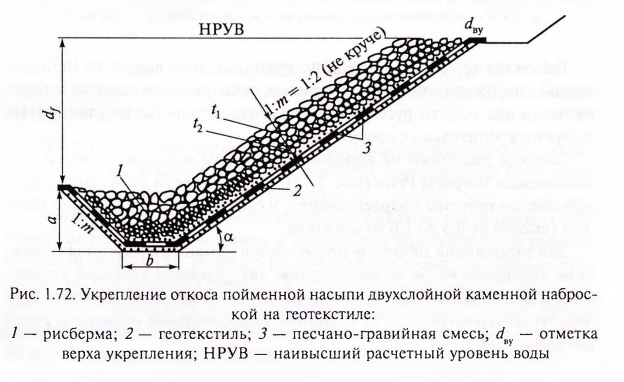

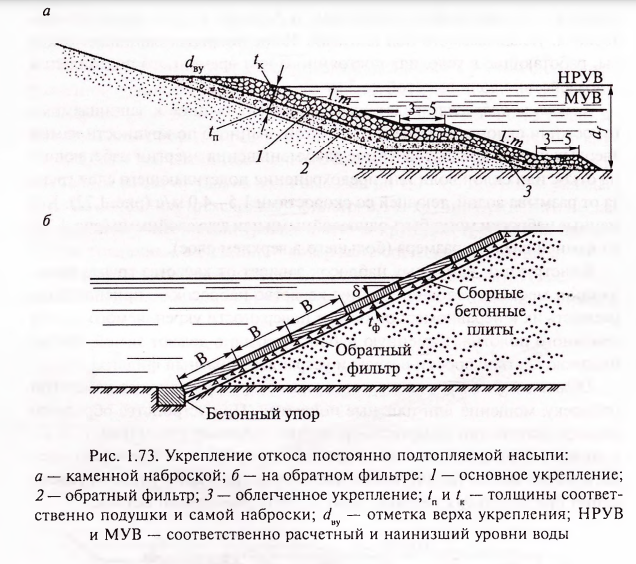

Каменная наброска представляет собой присыпное к защищаемому откосу или склону сооружение из сортированного по крупности камня твердых пород, предназначенное для уменьшения энергии набегающих на откос или склон волн или предохранения подстилающего слоя грунта от размыва водой, текущей со скоростями 1,5—4,0 м/с (рис. 1.72). Каме н н ые н аброски могут б ыть од носл о й н ы ми ил и двухсл ойными(рис. 1.73) из камней разного размера (большего в верхнем слое).

Конструкции каменных набросок зависят от качества грунта основания и местных условий. Ценное качество набросок — приспосабливаемое^ их к неравномерной осадке поверхности укрепляемого откоса земляного полотна. Каменную наброску обычно делают зимой, врезая нижнюю часть наброски в грунт и устраивая обратный фильтр.

Обратный фильтр — подготовка, на которой устраивают каменную наброску, мощение или плитные покрытия. При устройстве обратного фильтра используют щебенисто-гравийно-песчаные грунты (рис. 1.73, б), а также геотекстиль в слое гравийно-песчаного грунта. Геотекстиль предотвращает вынос частиц грунта через отверстия в конструкциях укреплений при действиях течения, волн и фильтрационного потока.

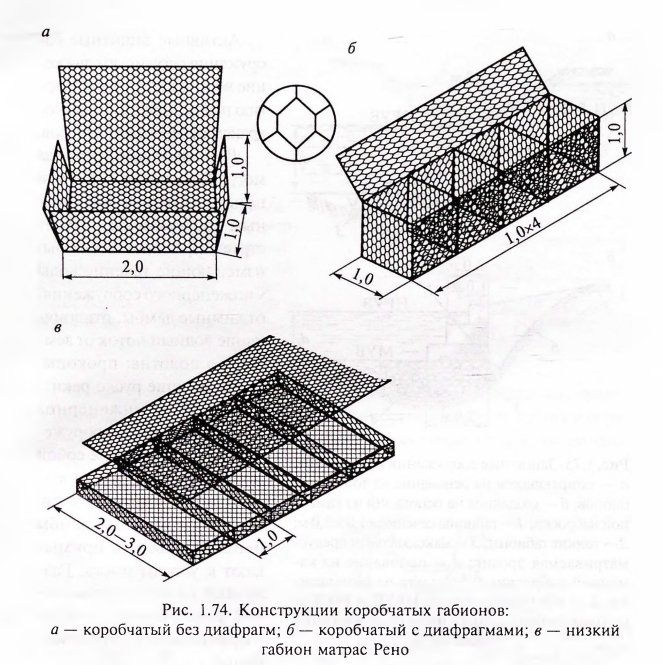

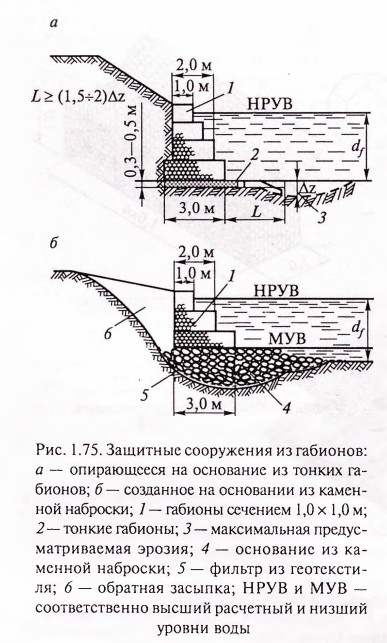

Габион представляет собой конструкцию в виде ящика из металлической оцинкованной сетки на каркасе, заполненного камнем, и предназначен для защиты русел рек от размыва, устройства регуляционных и берегоукрепительных сооружений.

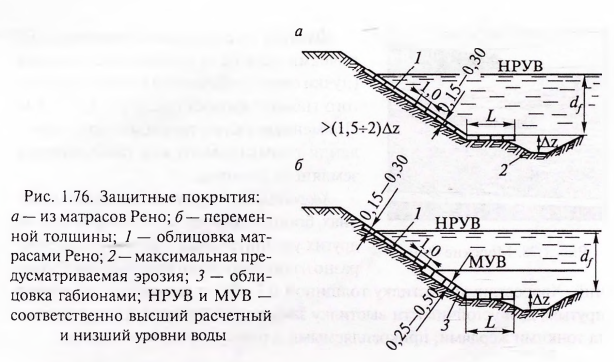

Габионы разделяют на коробчатые габионы и низкие габионы, так называемые матрасы Рено (рис. 1.74). В зависимости от высоты ящика коробчатые габионы подразделяются, в свою очередь, на высокие габионы (высота от 0,5 до 1,0 м) и низкие. Для заполнения габионов применяется каменный материал с большим удельным весом и пористостью, обладающий хорошей твердостью. Габионные конструкции широко применяются для усиления земляного полотна (рис. 1.75) и защиты подтопляемых откосов и русел рек (рис. 1.76).

Габионы рекомендуют применять при наличии плотного грунта основания, сравнительно высоких скоростях течения воды (4—6 м/с), имеющей большое количество взвесей.

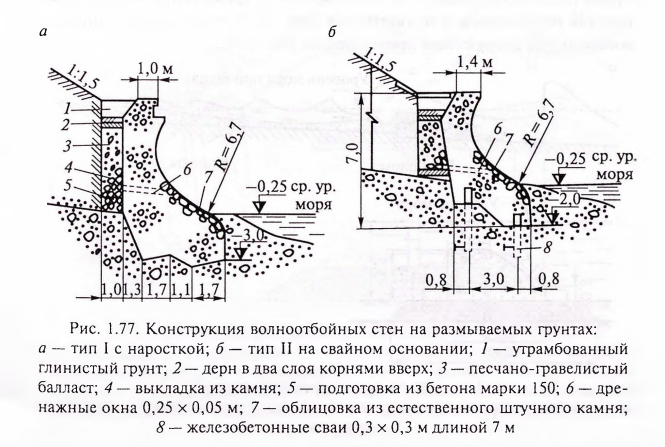

Волноотбойная стена — инженерное сооружение для защиты сооружений от воздействия морских и речных вод при наличии береговых оползней (рис. 1.77). Нередко волноотбойная стена предназначается также для поддержания береговых уступов и земляного полотна. В таком случае она называется подпорно-волноотбойной стеной. Таким образом, пассивные защитные сооружения укрепляют берега и откосы, не изменяя режима потока воды.

Активные защитные сооружения регулируют движение воды и используют энергию потока при намыве и сохранении береговых наносов.

Регуляционные сооружения могут быть продольными и поперечными. К продольным сооружениям относят струенаправляющие дамбы, изменяющие течение воды у инженерного сооружения; отжимные дамбы, отклоняющие водный поток от земляного полотна; прокопы, спрямляющие русло реки.

Дамба — инженерное гидротехническое сооружение, представляющее собой земляную насыпь с укрепленными откосами. В месте мостового перехода дамбы непосредственно примыкают к устоям моста. Различают дамбы оградительные, регуляционные, струенаправляющие и струеотводящие.

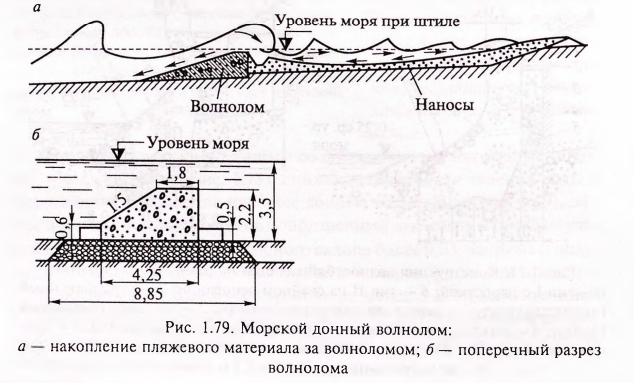

К поперечным регуляционным сооружениям относят речные (шпоры) и морские буны (рис. 1.78), снижающие скорости течения воды и вызывающие накопление наносов; донные волноломы (рис. 1.79), эффективные при защите берегов с оползневыми откосами, а также на участках берега с крутизной подводного склона более 0,03; запруды и полузапруды, направляющие водный поток в основное русло или прокоп.

Волноломы устраивают на глубинах не менее 3 м с расположением гребня на 0,5—0,7 м ниже среднего уровня моря. Со стороны моря грани волнолома имеют наклон 1:2 и положе. Со стороны берега грань волнолома вертикальна.

Иногда возникает опасность внезапного подмыва или размыва земляного полотна. В таких случаях применяют временные укрепления с ограниченным сроком службы — фашины, хворостяные покрытия, сипаи.

Фашины — связанные проволочными поясами через 1 м хворостяные вязанки (пучки свежесрубленного ивового или другого гибкого хвороста) длиной 2,0—4,5 м. Применяют в качестве временного укрепления подмываемого или размываемого земляного полотна.

Хворостяные покрытия применяют в районах, богатых хворостом, когда применение других укрепительных средств нецелесообразно из технико-экономических соображений. Хворостяную выстилку толщиной 0,2—0,3 м устраивают из ивовых прутьев. Для устойчивости выстилку закрепляют поперек прутьев хвороста тонкими жердями, прикрепляемыми к откосу кольями-вилками.

Поддерживающие и армогрунтовые сооружения. Укрепление грунтов

Устойчивость нестабильных откосов и склонов обеспечивают устройством поддерживающих и удерживающих сооружений, а в отдельных случаях укреплением и мелиорацией грунтов. Удерживающие и противообвальные сооружения приведены на рис. 1.80.

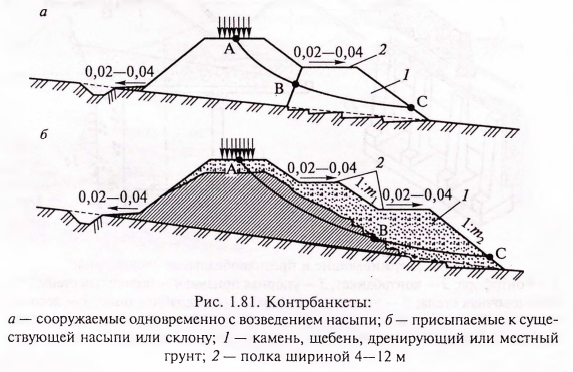

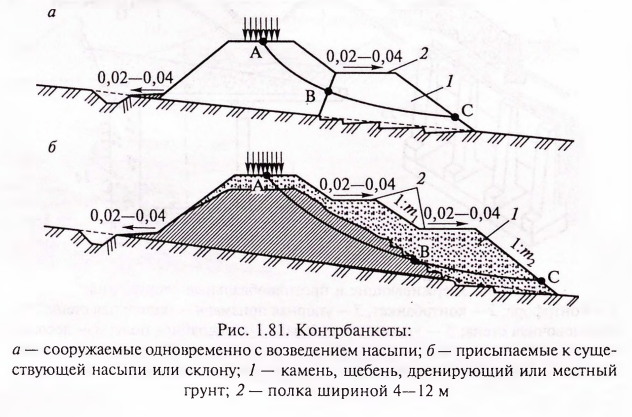

Контрбанкеты — сооружения из камня, щебня, гравия, песка или местного грунта в виде присыпки к насыпи — наиболее распространенные поддерживающие сооружения (рис. 1.81, а, б). Контрбанкет заменяет подпорную стену, как правило, на крутом поперечном уклоне основания насыпи (круче 1:3). Сооружается для укрепления грунтовых сооружений и предупреждения выпора основания на крутых косогорах у подошвы насыпей или полунасыпей-полувыемок. Размеры и конфигурация контрбанкета определяются условиями обеспечения устойчивости насыпи. Крутизна откосов каменных контрбанкетов обычно Г. 1, галечных — 1:1,5, песчаных — от 1:10 до 1:30.

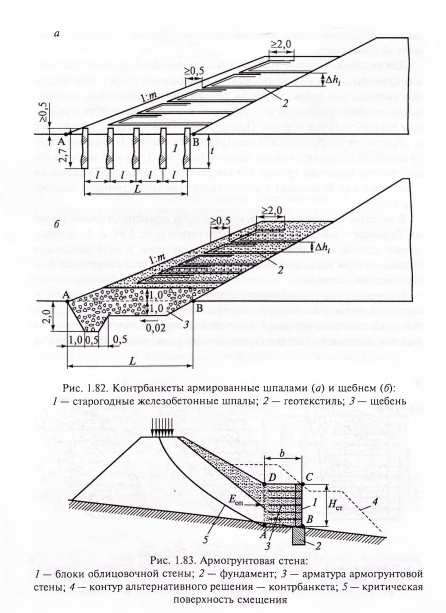

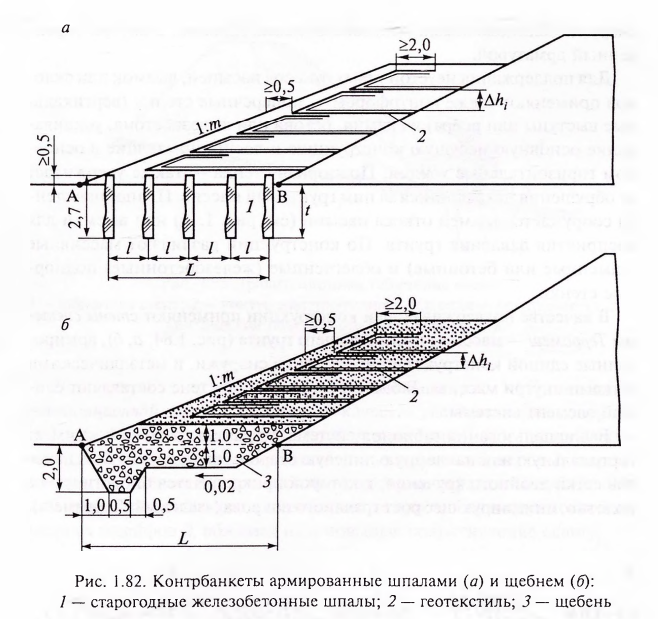

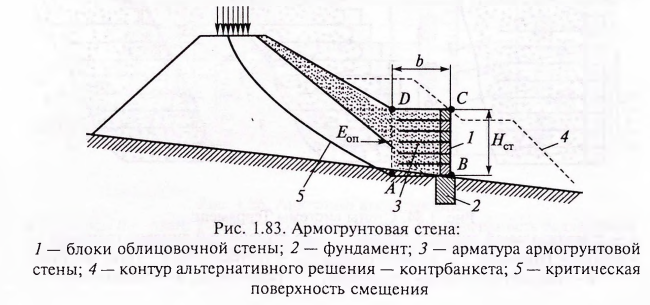

Армированные контрбанкеты применяют для уменьшения объема контрбанкета и увеличения сил сопротивления его сдвигу по поверхности контакта с основанием (рис. 1.82). Армируют контрбанкеты в основании конструкциями и материалами, повышающими сопротивление сдвигу по поверхности АВ — сваями, старогодными железобетонными шпалами (рис. 1.82, а), крупнообломочным грунтом, щебнем (рис. 1.82, б) и др., а внутри массива грунта — арматурой в виде металлических сеток, геотекстиля и пр. Расстояние между слоями арматуры, между сваями и глубина их заделки определяются расчетом. Контрбанкет может быть заменен армогрунтовой стеной (рис. 1.83), представляющей собой массив дренирующего грунта, армированный снаружи облицовочными железобетонными блоками, а внутри укрепленный арматурой.

Для поддержания неустойчивых откосов насыпей, выемок или склонов применяют также контрфорсы — поперечные стенки (вертикальные выступы или ребра) из камня, бетона или железобетона, усиливающие основную несущую конструкцию и воспринимающие в основном горизонтальные усилия. Подпорная стенка — также удерживает от обрушения находящийся за ним грунтовый массив. Подпорная стенка сооружается взамен откоса насыпи (см. рис. 1.15) или выемки для восприятия давления грунта. По конструкции различают массивные (каменные или бетонные) и облегченные (железобетонные) подпорные стенки.

В качестве поддерживающей конструкции применяют стены системы Террамеш — массивы дренирующего грунта (рис. 1.84, а, б), армированные единой конструкцией из габионов снаружи, и металлическими сетками внутри массива. Габион и сетка в такой стене составляют единый элемент системы.

Без использования габионов система Террамеш (рис. 1.84, в) имеет вертикальную или наклонную лицевую сторону, выполненную из панелей сетки двойного кручения, к которой прикрепляется биологическое полотно, инициирующее рост травяного покрова («зеленый» Террамеш).

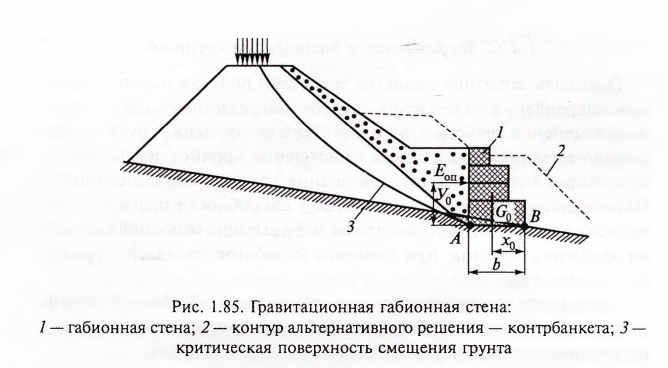

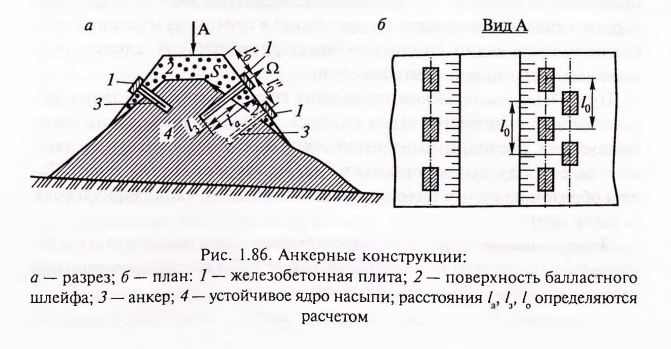

Подпорную стену, выполненную из габионов (рис. 1.85), называют гравитационной габионной стеной. В качестве удерживающих сооружений используют также анкерные конструкции (рис. 1.86), представляющие собой один или несколько рядов инъецируемых анкеров 3, закрепленных в устойчивом ядре насыпи 4, которые передают необходимое усилие натяжения через железобетонные плиты 1 на поверхность балластных шлейфов 2, обжимая их и повышая сопротивление сдвигу.

Закрепление и мелиорация грунтов

Укрепление грунта производится специальной обработкой: цементацией, силикатизацией, битумизацией, методами электрохимического, термического воздействия и др.

Укрепление цементацией заключается в перемешивании или инъекции цементного раствора в грунт, а также нанесении цементного раствора на защищаемую поверхность грунта.

При силикатизации в грунт нагнетают жидкое стекло (раствор кремнекислого натрия). После того как раствор пропитает грунт, нагнетают раствор хлористого кальция. При химическом взаимодействии этих растворов образуется гидрогель кремниевой кислоты, который и цементирует грунт.

При термическом укреплении однородных глинистых грунтов грунт прогревается в течение 5—10 суток до температуры 300—1 100 °С и приобретает свойства клинкера. Путем обжига в грунтовом массиве можно создавать сооружения, которые по характеру работы могут служить подпорными стенами или контрфорсами.

При электрохимическом укреплении грунта в грунт забивают металлические электроды, через которые в течение нескольких часов пропускают постоянный электрический ток. Вода в грунте перемещается к катоду, выполненному в виде перфорированной трубы. Таким образом из грунта выводят гравитационную и капиллярную воду, осушая грунт.

Замораживание грунтов — искусственное охлаждение грунтов в естественном залегании до температуры ниже 0 °С с целью их упрочнения и обеспечения водонепроницаемости.