Общие сведения

Железнодорожный путь обычно подразделяют на земляное полотно, верхнее строение и искусственные сооружения.

Земляное полотно железных дорог — основной элемент нижнего строения железнодорожного пути; комплекс инженерных фунтовых сооружений, предназначенный для укладки верхнего строения пути, восприятия нагрузок от подвижного состава и верхнего строения пути, для обеспечения устойчивости пути.

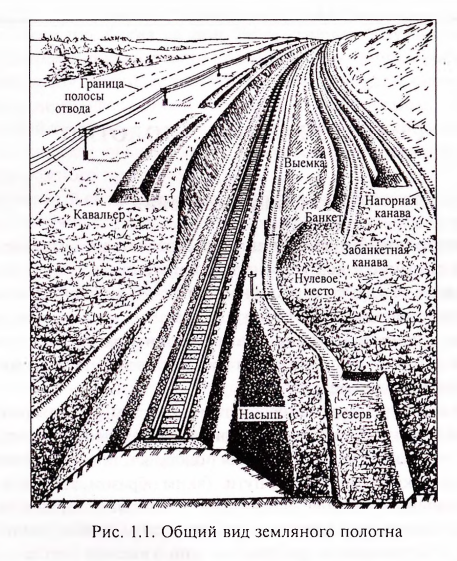

Верхнее строение пути непосредственно на земную поверхность не укладывают. В пониженных местах приходится насыпать грунт, а в повышенных — срезать его, обрабатывая полосу земли определенной ширины практически по всей длине пути. Таким образом, земляное полотно предназначено также для выравнивания земной поверхности в пределах железнодорожной трассы и придания пути необходимого плана и профиля. Получающиеся при этом насыпи и выемки вместе с необходимыми для обеспечения их устойчивости водоотводными и укрепительными сооружениями являются земляным полотном (рис. 1.1).

Назначение земляного полотна и предъявляемые к нему требования

К земляному полотну предъявляют следующие основные требования: земляное полотно должно быть прочным, устойчивым, надежным и долговечным; все поверхности земляного полотна, устройств на нем и полосы отвода должны быть спланированы и защищены так, чтобы атмосферная вода не размывала откосы и основание земляного полотна, своевременно отводилась в стороны или в соответствующие водоотводные сооружения; конструкции земляного полотна должны обеспечивать наименьшие затраты на техническое обслуживание и ремонты.

Земляное полотно должно обеспечивать длительную эксплуатацию железнодорожного пути в современных и перспективных условиях экс-плуатации.

Типы конструкций земляного полотна

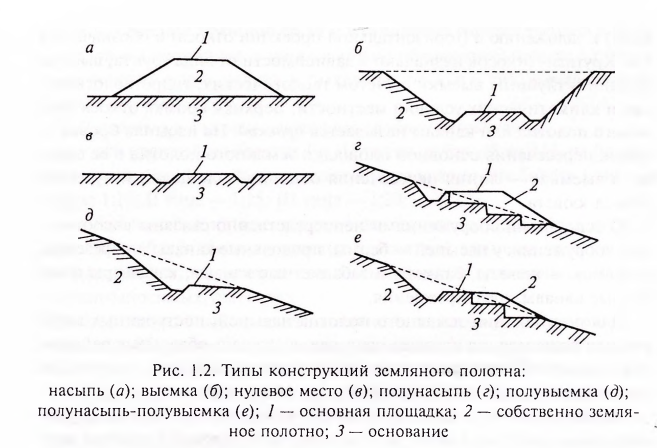

К основным конструкциям земляного полотна относят: насыпи (рис. 1.2, а), выемки (рис. 1.2, б), нулевые места (рис. 1.2, в), полунасыпи (рис. 1.2, г), полувыемки (рис. 1.2, д’), полунасыпи-полувыемки (рис. 1.2, е).

Нулевыми местами называют места перехода земляного полотна из насыпи в выемку и другие участки, где земляное полотно на коротком протяжении проходит в уровне с земной поверхностью, которую только планируют, но не срезают и не досыпают.

Полувыемка, полунасыпь, полувыемка-полунасыпь — грунтовые сооружения на косогоре, устраиваемые срезкой естественного грунта уступами с дальнейшим использованием его для полунасыпи или складируемого в отвал.

Земляное полотно представляет собой вытянутое в длину сооружение и основной частью его проекта является поперечный профиль. Поперечным профилем земляного полотна называют инженерно-геологический разрез земляного полотна в плоскости, перпендикулярной продольной оси трассы. На чертеже поперечный профиль земляного полотна показывают на всю ширину полосы отвода (см. рис. 1.2). В поперечном профиле земляного полотна различают следующие основные части: 1 — основная площадка; 2 — собственно земляное полотно; 3 — основание земляного полотна (см. рис. 1.2).

Поперечные профили земляного полотна характеризуются формой и шириной основной площадки, крутизной откосов, расположением водоотводных устройств, высотой насыпи и глубиной выемки. Различают поперечные профили: типовые — нормальные (обычные) и специальные (региональные), индивидуальные и групповые.

Откос земляного полотна — наклонная боковая поверхность насыпей и выемок. Откосы крутизной 1:1 называют одиночными, 1:2—двойными, 1:1,5 — полуторными. Крутизну откосов насыпей и выемок определяют отношением высоты откоса И (высоты насыпи, глубины вы- 11 емки) к заложению а (горизонтальной проекции откоса) и обозначается 1: п. Крутизну откосов назначают в зависимости от вида грунта, высоты насыпи и глубины выемки с учетом геологических, гидрогеологических и климатических условий местности. Верхняя кромка откоса земляного полотна или канавы называется бровкой. На насыпях бровка — линия пересечения основной площадки земляного полотна и ее откоса; в выемках — линия пересечения основной площадки и путевого откоса кювета.

С основными сооружениями непосредственно связаны водоотводные сооружения: у насыпей — бермы, продольные канавы или резервы, у выемок — кюветы, банкеты и забанкетные канавы, кавальеры и нагорные канавы предупреждения.

Для подтопления земляного полотна насыпей, построенных вдоль рек или водоемов, на крутых косогорах, в скально-обвальных районах, районах возможного схода снежных лавин и осыпей и др., устраивают защитные и укрепительные устройства и сооружения.

Типовые поперечные профили земляного полотна применяют без дополнительных расчетов для конкретных местных условий (типовые нормальные) или для определенных районов (типовые специальные) — распространения подвижных песков, лессов, скальных пород, болот глубиной до 3—4 м и т.п.

Типовые поперечные профили насыпей и выемок, в том числе нормальные и специальные, их форму и размеры выбирают в соответствии со СНИП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» и Альбомом типовых поперечных профилей в зависимости от категории железнодорожной линии, вида грунта, числа путей и других условий сооружения земляного полотна.

Типовые нормальные поперечные профили разработаны:

- для насыпей высотой до 2 м из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков и легко выветривающихся скальных пород;

- для насыпей высотой до 6 м из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков и легко выветривающихся скальных пород с резервами при поперечном уклоне местности не круче 1:5;

- для насыпей высотой от 6 до 12 м из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков и легко выветривающихся скальных пород с резервами при поперечном уклоне местности не круче 1:5;

- для насыпей из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков на косогоре крутизной от 1:5 до 1:3;

- для выемок глубиной до 12 м в глинистых грунтах твердой и полутвердой консистенции, а также в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем, мелких и пылеватых песках и сильновыветриваю- щихся скальных породах.

Специальные типовые поперечные профили разработаны:

- для насыпей на болотах I и III типов глубиной до 4 м, на болотах II типа глубиной до 3 м; при поперечном уклоне дна болота I типа не круче 1:10, II типа — 1:15, III типа — 1:20;

- для насыпей на естественном основании из засоленных грунтов; для насыпей в районах подвижных песков; для выемок в лессах засушливых районов; для выемок в малоподвижных и подвижных песках на сильнозаносимых участках.

Индивидуальные проекты земляного полотна разрабатывают для сложных объектов, сооружаемых в сложных физико-географических, климатических и инженерно-геологических условиях. Профили земляного полотна проектируют так, чтобы обеспечить равноустойчивость откосов высоких насыпей и выемок. При обычных очертаниях поперечного профиля земляного полотна устойчивость обеспечивают назначением конструктивных мер для ее повышения: в зависимости от местных условий и способа производства работ прибегают к уположению откосов, устройству берм и т.п. При этом обязательно проводят проверку устойчивости откосов берм. Важнейшим является требование обеспечения достаточной плотности грунта, которая обеспечивает возможность телу насыпи работать в упругой стадии.

Для защиты от неблагоприятных природных воздействий земляное полотно имеет комплекс различных водоотводных защитных и укрепительных сооружений и устройств.

Земляное полотно воспринимает нагрузку от подвижного состава и верхнего строения пути, равномерно распределяет ее и передает на естественный грунт основания. Высота насыпи и глубина выемки обычно составляет от 1—3 до 25—30 м. При необходимости больших рабочих отметок продольного профиля пути насыпи заменяют виадуками, а выемки — тоннелями.

Для строительства земляного полотна используют скальные или осадочные грунты — при устройстве сооружений, выемок и крупнообломочные, песчаные или глинистые для насыпей.

Грунты для земляного полотна

Грунтовые частицы — элементарные частицы грунтов, которые в зависимости от крупности (0,05—2 мм) относят к песчаным, (0,002—0,05 мм) — к пылеватым, (менее 0,002 мм) — к глинистым грунтам.

По степени связности частиц грунты подразделяют на следующие основные группы: скальные и полускальные, крупнообломочные, гравийные, песчаные и глинистые. Наиболее распространенные песчаные, гравийные и глинистые грунты состоят обычно из смеси указанных грунтов. При сооружении земляного полотна могут быть использованы также лессовые, торфяные (кроме насыпей) и шлаковые грунты.

К скальным грунтам относят породы с жесткой связью между зернами, залегающие в виде монолитного или трещиноватого массива. Перед разработкой и укладкой в насыпь такие грунты предварительно разрыхляют. К крупнообломочным грунтам относят несцементированные обломочные: дресвяные грунты с преобладанием более 50 % неокатан- ных зерен, гравийные — более 50 % окатанных зерен крупнее 2 мм, галечниковые — более 50 % окатанных зерен крупнее 10 мм, щебенистые — более 50 % неокатанных зерен крупнее 10 мм, валунные (глыбовые) грунты — более 50 % окатанных зерен и каменистые с преобладанием неокатанных зерен крупнее 200 мм.

Песчаные грунты (гравелистые, крупные, средние, мелкие, пылевидные) представляют собой продукт физического выветривания горных пород. Эти грунты обладают хорошей дренирующей способностью и представляют собой наилучший материал для основания и тела земляного полотна.

Глинистые грунты — связные мелкодисперсные грунты, содержащие более 25 % глинистых частиц с числом пластичности более 27. В зависимости от числа пластичности и содержания песчаных частиц различают супеси, суглинки и глины.

Лесс — мелкозернистый грунт, состоящий из мельчайших зерен кварца, глинистых минералов и кальция с примесью слюды и других минералов. В естественном состоянии лесс имеет невысокую влажность, значительную прочность и способен продолжительное время удерживать крутые, почти вертикальные откосы. При насыщении водой (влажность более 10 %) связность грунта нарушается и он может проседать даже под действием собственного веса.

Основные характеристики грунтов: плотность грунта, пористость грунта, весовая влажность, консистенция (влагосодержание по отношению к пределам текучести и раскатывания), коэффициент бокового расширения (коэффициент Пуассона), коэффициент фильтрации, угол внутреннего трения (коэффициент внутреннего трения), сцепление.

Влажность — выраженное в долях (или процентах) отношение количества воды (по массе или объему), содержащейся в грунте, к массе абсолютно сухого грунта.

Удельный вес грунта — отношение веса грунта, включая вес воды в порах, к занимаемому грунтом объему, включая поры. Удельный вес сухого грунта — отношение веса сухого грунта ко всему занимаемому грунтом объему; удельный вес частиц грунта — отношение веса частиц грунта к объему твердой части этого грунта.

Способность грунта пропускать через поры воду под влиянием напора называется водопроницаемостью.

По водопроницаемости грунты и горные породы подразделяют на:

- водопроницаемые (песок, галька, гравий, трещиноватые горные породы);

- полупроницаемые (супеси, легкие суглинки, лесс, пористые песчаники и известняки);

- водонепроницаемые или водоупоры (глины, тяжелые суглинки, плотные горные породы). К дренирующим грунтам относятся грунты, имеющие при максимальной плотности коэффициент фильтрации не менее 0,5 м в сутки.

При положительных температурах грунт может состоять из трех (твердые минеральные частицы, образующие скелет грунта, вода и воздух) или двух (твердые частицы и вода) фаз. При отрицательных температурах в состав грунта входят не только минеральные частицы, вода, газы, но и лед. Если поры грунта не полностью заполнены водой, то в них всегда имеется водяной пар, который передвигается из областей с повышенным давлением в области с более низким давлением.

В грунтах может находиться вода в связанном состоянии с твердыми частицами или в свободном виде.

Связанная вода удерживается на поверхности твердых минеральных частиц грунта силами молекулярного притяжения настолько прочно, что ее считают входящей в состав самой частицы (гигроскопическая вода). За слоем гигроскопической воды вокруг твердой минеральной частицы находится слой воды, в виде обволакивающей частицу пленки (пленочная вода), которая удерживается также молекулярными силами, быстро убывающими по мере удаления от поверхности частицы (рыхлосвязанная вода). Пленочная вода не перемещается под влиянием силы тяжести, а движется от толстых пленок к тонким. Вода, заполняющая поры в грунте за пределами сил молекулярного притяжения и перемещающаяся независимо от них, является свободной. Свободные воды атмосферного происхождения, не имеющие постоянного горизонта, называются верховодкой, а грунтовые воды с установившимся горизонтом — гравитационными (капиллярными). Гравитационная вода перемещается в грунте под действием силы тяжести.

Грунтовая вода — безнапорная подземная вода первого от поверхности водоносного горизонта с сезонными изменениями уровня и дебита. Грунтовые воды могут быть напорными, когда они заполняют все поперечное сечение водоносного пласта и находятся под гидростатическим давлением.